学校の様子

3年白峰ジオ遠足

白峰地区で3年生の「ジオ遠足」が行われました。クラスごとのグループをつくり、それぞれ2名の指導員の方のお話を聞きながら街中を巡ります。雪深い白峰だからこその建物や暮らしの工夫、貴重な文化財などについて学ぶことができました。あいにくの雨模様でしたが子どもたちは真剣、そして、興味津々です。世界ジオパークに認定されたふるさと白山市。頭だけでなく心と体全体ですばらしさを感じたことと思います。第2弾は鶴来地区を巡ります。

救急法講習会

6月13日の放課後、職員の救急法講習を行いました。救命の基本的な流れや留意点の説明の後、胸骨圧迫と人工呼吸、そして、AEDの使い方を実技演習しました。職員は全員真剣に取り組みました。絶対にあってはならない事故です。このような講習を通じて、危機管理意識を普段から高めていかなければなりません。

ジオ事前学習

3年生では総合の学習でジオ遠足に出かけます。今日は事前の学習に取り組みました。ご存じの通り白山市は世界ジオパークの認定を受けました。この素晴らし自然や文化を体験し学ぶことで、ジオパークへの関心、ふるさとへの思いや誇りを高めてほしいと思います。第1弾は14日(木)白峰地区からスタートです。

授業参観・懇談会

今年2度目の授業参観と初めての懇談会を実施しました。今回もたくさんの保護者の皆様にご参観いただきました。本当にありがとうございました。松任小学校では、今、全クラスで「全員参加の学び合い」「反応のある聴き方(傾聴)」を大切にしています。子どもたちはいつもより少し緊張した面持ちでしたが、よく考えたり進んで発言したりする様子がよく見られたと思います。

また、授業参観後は学年・学級懇談会を行いました。ここでもたくさんの保護者の皆様に参加していただきました。学年・学級の方針や取組、今後の見通しなどについて伝えさせていただきました。保護者の皆さんからもご意見やご質問をいただき、貴重な機会となりました。

ひな壇練習2

音楽会に向け、4年生の練習が本格化しています。今日も合唱・合奏の練習がありましたが、どちらもとても上達していました。心に響いてくるような歌声、音色です。本番が本当に楽しみです。

今日のきらりさん

1年生では帰りの会で「今日のきらりさん」を発表しています。友達の頑張りや素敵を認め合います。「〇〇さんが指先まで伸ばして手を挙げていました」「〇〇さんが最後まで勉強を頑張っていました」など、とても上手に発表していました。このような取組の積み重ねがそれぞれの自己有用感の高まりにつながっていくのだと思います。

オーケストラ鑑賞

白山市の松任地区・美川地区の5年生を対象としたオーケストラ鑑賞が松任文化会館ピーノの大ホールで行われました。オーケストラアンサンブル金沢の皆さんによるクラッシックコンサートです。子どもたちは1曲目の演奏から引き込まれたようでした。演奏のほかにも指揮者体験や楽器の紹介もあり大変楽しい演奏会でした。最後に「ビリーブ」の合唱がありオーケストラ一体となって元気な歌声が響きました。松任小は「感性」を大切にしています。子どもたちはきっと多くのものを得たことでしょう。

ひな壇練習

音楽会に向けた4年生の練習が本格化してきました。合唱練習では地域のゲストティーチャーをお招きし、ひな壇での練習を行いました。4年生の歌声はとても素敵で、本番がとても楽しみになりました。合唱曲は「上を向いて歩こう」です。聞いている人に元気や勇気を感じてもらえる発表になるといいですね。

プール掃除

6月19日から始まる水泳の授業に向けて、5年生がプール掃除をしてくれました。おかげできれいになりました。今年はプールに入れる機会が増えそうです。全校のみんなの泳力がどんどん伸びていきますように。

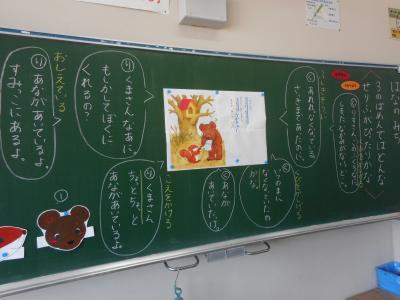

はなのみち

1年3組で国語「はなのみち」の研究授業がありました。くまさんが空っぽになった袋に気づく場面を学習します。文や挿絵をもとに、さらに付け足せそうな「くまさん」や「りすさん」のセリフを想像します。自分の意見を進んで発表したり、友達の意見を反応よく聞いたりする元気な姿がとても見られました。1年3組のみんなと先生の力が合わさった素敵な授業になりました。

間違いは宝

2年生の算数の様子です。長さの計算についての学習でした。4cm5mm+4cmはどれだけかという問題に対して出ていた答えは、「13cm」「4cm9mm」「8cm5mm」の3つです。それぞれの結論に対してどうしてそうなるのかをじっくり話し合うことを通して、「長さの計算は同じ単位同士を足したり引いたりする」というゴールにたどり着きました。間違いがあったからこそ深まった学びでした。授業では間違いは宝だと思います。

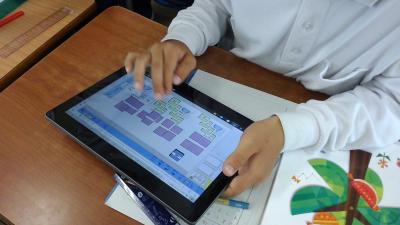

端末を学び合いに

5年生では端末を使った授業が増えています。今日も社会科の気候の学習に活用されていました。手元の気候グラフを見ながら気づきを話し合っています。端末の学び合いへの活用は大変有効です。

6年生と

1年生と6年生でグループを作り、ウォークラリーなどの活動を楽しみました。6年生は1年生の手を引いて導いてくれます。1年生に「6年生は優しいですか?」と尋ねると、「はい!」と返ってきました。6年生ありがとう。

鍵盤ハーモニカ講習

1年生では初めて使う鍵盤ハーモニカ(ピアニカ)の講習を、地域の専門家の方を招いて行っています。今日は1年1組で行いました。手入れの仕方に始まり、息遣いや指使いを学びました。弾きたい気持ちを押さえながら、一生懸命に説明を聞いている姿も印象的でした。これからたくさん使って上手になってくださいね。

学校探検

12年生の生活科で学校探検に取り組みました。松任小学校にはどんな教室があるか、2年生が1年生に説明しました。2年生はお兄さんお姉さんらしく1年生をリードしていました。1年生はその説明を嬉しそうに聞いていました。校長室の説明もありました。(写真が撮れませんでした。すみません。)

調理実習

5年生が調理自習をしていました。残念ながら後片付けの場面になってしまいましたが、コロナ禍ではできなかった学習や活動が戻ってきていることを実感した場面でした。

音楽会に向けて

4年生では6月16日の市音楽会に向けて本格的な練習がスタートしています。当日は「サウンド・オブ・ミュージック」の合奏と「上を向いて歩こう」の合唱を披露します。4年生、力を合わせて頑張って!

提案授業(研究授業)

今日は研究主任の水井先生による提案授業(研究授業)がありました。4年1組の算数「わり算」の授業です。課題は256÷4の筆算の仕方について、商が立つ位置を考えることです。たくさんの考えが発表されたり、端末を使って考えを表したりと、子どもたちが進んで学び合う授業となりました。本校の校内研究主題は「協働的に問題を解決する子の育成」です。目標としている姿の一端が見られた、とても良い授業でした。

1年生を迎える会

3年ぶりの実施となった「1年生を迎える会」。全校の力が集まった心温まる集会となりました。2年生からはプレゼント、3年生からは招待状が渡されました。4年生が学校クイズで盛り上げ、5年生は勉強についての発表をしてくれました。最上級生の6年生は1年生と手をつないで入場し、松任小の紹介をしてくれました。1年生はこの集会をとてもうれしく思ってくれたようです。ますます元気に進んで学習などに励む1年生になっていってほしいと思います。全校のみなさん素敵な会をありがとう!

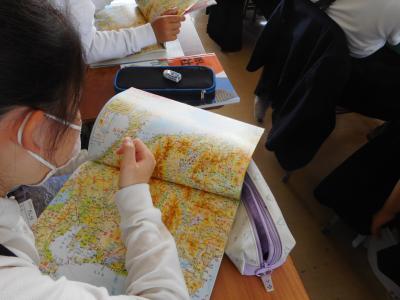

地図遊び

地図を広げて石川県を調べています。「小松空港は?」「見つけた!」「じゃ石川県のもう一つの空港は?」「あった!のと里山空港や!」地図を見るのは楽しいですね。

数直線を使って

5年生の算数、小数のかけ算です。問題文から演算を決定します。どうしてかけ算で求めることになるのかを数直線を使って説明しました。「2.3mは1mの2.3倍だから値段も2.3倍になりますね。だから・・・」とても上手な説明に思わず拍手を送ってしまいました。

キビキビ体育

山下先生の体育の授業です。子どもたちはゲームを楽しんでいました。続いて、笛の合図で仲間づくりに切り替えます。

説明を聞いているときは真剣、道具を用意するときは素早く。キビキビ体育は気持ちがいいですね。

田植え体験

快晴の下、近くの翠星高校さんの実習田をお借りして、5年生が田植え体験を行いました。初めての体験に、嬉々として田植えを行う姿が見られました。「簡単だったと」言う子、「楽しかった」と言う子、田んぼの泥に住む虫が気になる子、体験の感想は個々様々だと思いますが、どの子にとっても貴重な体験になったようです。昔から松任は米どころと呼ばれています。今後の稲作や環境の学習につなげていってほしいと思います。

縦割り班で縦割り掃除

今年の縦割り班が発足しました。班ごとに分かれ、6年生が司会をして自己紹介や記念写真を進めます。「一人一人が協力して責任を持って活動しよう」のように、班の目標の発表もありました。顔合わせの後は新しい班での縦割り掃除に取り組みました。6年生が1年生の雑巾絞っている、優しい姿が印象に残りました。

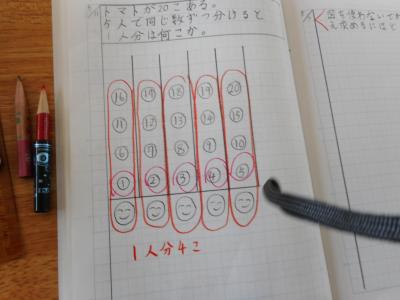

図と式で

3年生のわり算。等分除の計算の仕方を考える学習です。算数では考えたり表現したりするために言葉だけではなく、図や式を用います。まず、問題場面を図に整理しながら答えを見出しました。その後、式でどう考えるかについて追究しました。図を描くことでわり算の意味を、式で考えることで計算の仕方を理解することができました。たくさんの発言がつながってゴールに向かう、楽しくも熱量の高い授業でした。

春の遠足

5月2日は春の遠足でした。お天気は上々、笑顔で元気よく出発しました。豊かな自然に触れること、友達同士で関わり合いを深めることが遠足のねらいです。どの学年もケガや事故なく楽しく過ごせました。楽しい1日になってとてもよかったです。

全校朝会

今年初めての全校朝会を行いました。何と全校が体育館に一堂に集まるのは3年ぶりのことです。校長は、目指す児童像の一つ「進んで考える子」のお話をしました。「590」「152」など、数に関する問題を出し、考えてもらいました。途中で相談もしながら、大勢の子どもが一生懸命に考え、挙手してくれました。そう、考えることは楽しいのです。子どもたちは「進んで考える子」の素質がとても豊富なようです。このほかにも「あいさつ」や「委員会」の話がありました。月に1回の全校朝会を大切にしていきたいと思います。

観察

3年生の理科の授業「モンシロチョウの卵」の観察です。卵は黄色でトウモロコシのような形をしていますが、大きさは1ミリ程度。改めてその小ささがわかります。それでも子どもたちはルーペを使って丁寧にスケッチをしていました。どう育っていくのか、今後が楽しみですね。

授業参観

今年度初の授業参観が行われました。コロナによる制限をなくしたこともあって、大変多くの保護者の方に参観していただきました。(教室前の廊下にあふれる状況でした)どの学級でも落ち着いて学ぶ様子が見られました。次は6月9日に授業参観・懇談会を行う予定です。また、引き続いてPTA総会を4年ぶりに行いました。こちらにもたくさんの方に参加していただきました。会長様よりPTA改革のご提案がありました。今後とも連携・協力をよろしくお願いいたします。

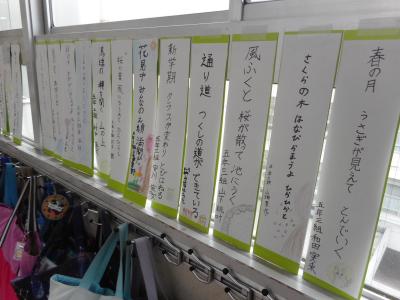

創作

以前にも紹介しましたが、松任小では俳句作りに取り組んでいます。背景に絵を加えて短冊に仕上げました。もう一枚の写真は5年生の音楽で作曲に取り組んでいる写真です。「楽しいですか?」と尋ねると「楽しいです」と答えが返ってきました。創作活動に取り組む子どもたちはとても生き生きしています。このような活動を通して豊かな感性を育んでいきたいと思います。

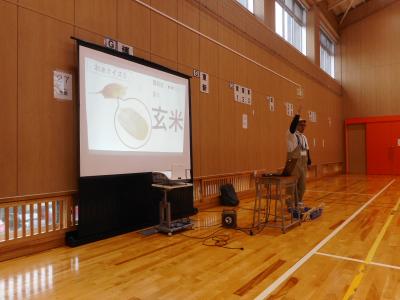

米作りオリエンテーション

5年生では総合的な学習の時間に稲作を学習します。今日は、近くの翠星高等学校の農業の先生をお呼びしてお米に関するお話を聞きました。毎日食べているお米ですが知らないことがたくさんあってびっくりです。5月16日には田植え体験を予定しています。楽しみですね。

運動大好き

1年生が運動場で体育をしていました。2組はジャングルジムの前に整列。遊具遊びに汗を流しました。3組は鉄棒でつばめのポーズ。バランスよく制止することができました。「もっとしたい!走りたい!」の元気な声が響いていました。

予想は嘘よ

6年生の理科の授業を覗いています。「ものを燃やすと酸素や二酸化炭素はどうなるのか?」の課題に対して、「酸素は減る」「変わらない」などの予想をしています。理科にとって予想を立てて実験し考察していく過程は大変重要ですが、予想ですから間違えてもいいのです。上から読んでも下から読んでも「予想は嘘よ」。間違いを恐れずたくさん挙手する6年生に拍手です。

グループ活動

2年生の生活では、1年生に学校を紹介するために、特別教室などのポスター作りを進めています。みんなで知恵を出し合て、作成を分担してと、とても協働的です。グループ学習は楽しいですね。

ハンズオン・マス

1年生の算数です。くまさんが全員椅子に座ることができるかをブロックを置いて調べています。1対1対応は算数にとって基礎になる考え方であり、1年生では手を動かして物を使って身に付けていきます。「手を使って考える算数=ハンズオン・マス」で、楽しく算数を進めています。

読書の時間

図書館での読書の様子です。先生が見守る中で数冊の本を選び、熱心に読むことができました。読書の楽しさを大切に、図書館利用を促していきたいと思います。

避難訓練

今日、今年初めての避難訓練を行いました。火災想定です。「放送をよく聞くこと」「おはしも(押さない・走らない・しゃべらない・戻らない)を守ること」「避難経路をしっかり覚えること」「煙を吸い込まないようにハンカチで口を押えること」を目当てとしました。全校が避難するまで5分38秒、真剣な訓練ができました。「自分の命を自分で守る」ために、自分で考えて行動できる子になってほしいと思います。

※校長も真剣に訓練に参加したため、訓練の様子を撮影できませんでした。イメージの画像で失礼します。

俳句活動

松任小学校では定期的に、全校で俳句の創作活動に取り組んでいます。ご存じの方も多いことと思いますが、校区は「朝顔に釣瓶とられてもらひ水」で有名な千代女の生誕の地であります。令和3年度には千代女少年少女全国俳句大会で最優秀学校賞を受賞しました。素晴らしい伝統・特色だと思います。子どもたち一人一人の感性を育む俳句活動に今年度も取り組んででいきたいと考えています。

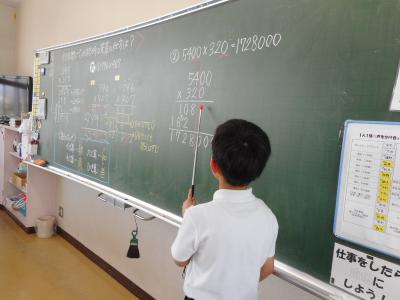

つなぐ授業

かけ算の筆算の仕方についての学び合いが進められています。ある子が指示棒を持って簡潔に説明しています。でも、ここで終わりません。聞いているこどもたちに対して先生は「つなげて説明できますか?」。また、ある子の「そういうことか!」の声に「そういうことってどういうことか言えますか?」と問い返します。子どもたちは、説明をつなぎ、深い理解、全員の理解に向かっていきました。笑いも起こる和やかな雰囲気の中、素敵な学び合いが見られました。

端末でドリル

4年生の算数のじゅぎょの一コマです。まとめの問題を解き終えた子どもから、順次、1人1台端末を使ってドリルに取り組んでいました。自分で問題を選んで学習を進めます。回答するとAIが採点してくれるシステムです。学びのスタイルは時代とともに進化しています。

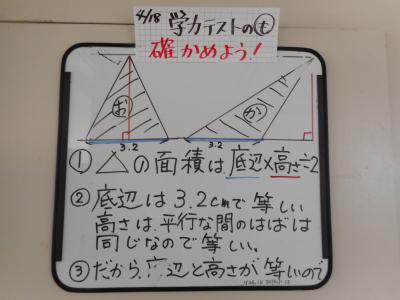

全国学力調査より

全国学力調査の算数では写真のような問題が出題されました。少し手ごわい問題だったようです。テストは自分の課題を見つける良い機会です。間違いを修正していく中で、どんどん賢くなっていきます。間違いを宝にしていきましょう。

委員会発足

今年度初の委員会が行われました。松任小学校には「運営」「美化・環境」「保健」「体育」「放送」「掲示」「図書」「給食」「生活」の9委員会があります。その委員会も6年生がリーダーとなりました。みんな学校をみんなの力でよりよく、より楽しくできるよう、協力して頑張ってほしいです。

挙手して発言

3年生の社会と2年生の算数の授業の様子です。3年生は方位磁針と教室から見える風景をもとに地図の東西南北を考える活動です。2年生は2ケタ同士のたし算の筆算の問題に取り組んでいました。先生が発表を促すと、元気な声とともにたくさんの手が挙がりました。校長先生はとてもうれしくなりました。「進んで考え表現する」ことはとても大切ですね。

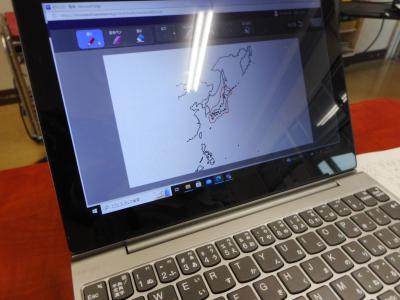

日本はどこ?

タブレットを使った社会科の授業です。ここが日本というところを赤で囲む活動を通して、領土を理解するというねらいです。タブレットのいいところの一つとして、やり直しができることが挙げられます。じっくり考えて、何度も線を書き直すシーンが見られました。試行錯誤。勉強にはとても大切なことですね。

学級会

6年生が1年生を迎える会に向けて学級会を行っていました。積極的に挙手して発言する様子が見られました。1年生のために自分たちでアイデアを出し、話し合って、実行する。こういった自治的な活動はとても大切ですね。

楽しい体育

柔軟性を高める運動に取り組む子どもたち。さすがの柔らかさです。一方、工夫されたルールで回旋リレーを楽しむ子どもたち。楽しい体育の授業を通して、運動好きな子供になってほしいと思います。健康な体を作ろう!

6年生の歌声

音楽室からとてもきれいな歌声が校長室に届きました。声の主は6年生でした。響きのある声、ボリュームのある声での合唱でした。今後、歌のある集会や行事もあると思います。ぜひ、全校のお手本になってくださいね。

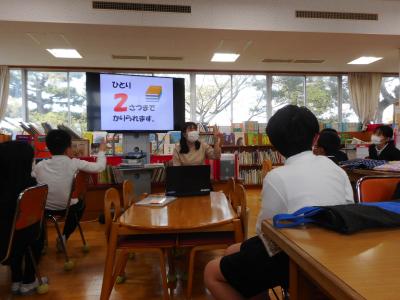

図書館オリエンテーション

図書館の使い方について司書の先生から説明を受けました。どこにどのような本が配架されているかは活動を通して学びました。心を豊かにする読書活動、自ら学ぶ力をつける調べ活動、どちらも図書館を活用する大切な活動です。積極的に図書館に足を運んでほしいと思います。

学力調査

4・6年生が石川県基礎学力調査に取り組みました。6年生では今年から英語の問題にも取り組みました。最後まで粘り強く取り組んでいる様子が見られてよかったです。明日18日は、6年生が全国学力調査に取り組みます。

タブレットを使って

6年生の授業では自己紹介をタブレットを活用して行いました。タブレットが導入されて3年目になりますがどんどん使ってほしいと思います。自分の学習のために、みんなとの学習のために、便利な道具になりますように。

パブリック

〒924-0878

石川県白山市末広1丁目100番地

Tel 076-276-1261

Fax 076-276-1262