12月の来訪者 2100人

1月の来訪者 1800人

2月の来訪者 2000人

縄文人のくらしにふれる

縄文時代は,1万年続いたとも1万2千年続いたとも言われています。

なぜ,そんな長い間縄文時代が続いたのかを考えてみると面白いと思います。

子どもたちは,今回の体験教室で自分たちなりの答えを見つけたようです。

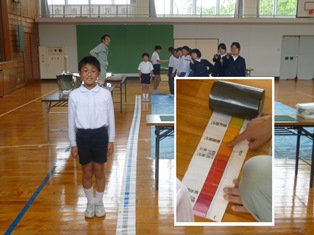

今回は,ガラスケースの向こうにあるものではなくて,子どもたちが実際に見て触れて,体験できるものだったので,楽しめたようでした。

1.県内遺跡の出土品を触りながら,土器や石器の仕組みについて学びました。もしかしたら,楽器に使われていたかもしれない土器やお酒を飲むための土器を紹介してもらいました。生活に音楽やお酒をとり入れているとしたら,縄文人は,ゆとりのある生活の面もあったのかもしれません。

縄文時代にお酒。「はて?縄文時代に,稲作はないはずなのに?お酒とは」と不思議に思い質問してみました。お米を使った酒ではなくて,やまぶどうなどを使った果実酒であるとのことでした。「おぉ~,ワインじゃないか。おしゃれだぞ,縄文人」

2.貫頭衣を着てみましたが,地肌に着るとなると,ごわごわしすぎます。縄文人の肌は,丈夫だったのでしょうか。それともなめした皮を肌着にしてその上から貫頭衣を着ていたのかな。とにかく,綿素材がいかに肌にやさしいかを実感できました。

3.黒曜石の切れ味は,抜群。コピー用紙なら難なく切れました。

4.クルミを試食しました。クルミのどの位置をたたくと割れやすいかも教えてもらいました。生のままでは,そんなにたくさん食べられるものではありませんが,おいしかったです。

5.火おこし体験は,もみ切り式で行いました。火おこし体験というと,まい切り式を思い起こす人もいると思いますが,これは江戸時代に入ってからのものです。もみ切り式が,もっとも原始的な方法になるそうです。ひきり棒に,ウツギを使い挑戦しました。まいぶんの職員の方が,火きり棒と火きり板を絶妙のバランスで調整されているので,割と簡単に火をおこすことが出来ました。この調整がポイントで,うまくいっていないと,まい切り式で火おこしをしても火種はできません。

遠い所をわざわざお越しいただき,準備もばっちり楽しい時間を過ごすことが出来ました。感謝です。

手前の男児から,後方男児までが縄文時代。とても長い。

輪島市立南志見小学校

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |