屋根の上に軽四7台!

地震から 420 日目

豪雨から 156 日目

ひとしきり雪が激しくなってきました

輪島では単位時間あたりの積雪量

観測史上一位タイを記録しました

雪の重みによる家屋の倒壊が気になります

雪の重さはどれくらいでしょう

さっそく実験してみました

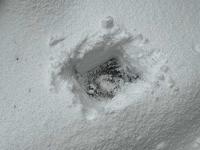

踏み固められていない庭の一角から

30cm四方の穴を開け

その中の雪を採取しました

深さも30cmでした

これを持って体重計に乗りました

ただいまの記録 80.3kg

雪を降ろして再び体重計に

74.3kg(衣服含む)

雪の重さは

80.3 − 74.3 = 6.0 kg

体積も測ってみました

採ってきた雪を溶かして

4Lの梅干し瓶で測ると1本半

つまり6L

水の比重は1

1Lの水の重さが 1.0 kg なので

6Lで 6.0 kg

さきほどの測定の正確性が確認できました

L は ℓ のこと

ある年齢以上のみなさん

今学校ではリットルをLと表記するんですよ

ヤングのみなさん

昔リットルは ℓ と表記していたんですよ

今回は

面積 30 × 30 = 900cm2

大雑把に見繕って

0.1 m2 あたり6kg

1m2あたり 60 kg

の積雪があったと

見積もっておきます

ところで

取り出した雪片は

1辺 30cm3 の立方体です

体積は 30 × 30 × 30 = 27000 cm3 = 27L

これが溶けて6Lの水になったので

凍ることと

空気を含むことにより 4.5 倍に

体積が膨らんでいたことになります

水は凍ると体積が増すという

特殊な性質を持っています

この性質を持つ物質は

水以外には

アンチモンやビスマスぐらいしかありません

そして水は 4℃で密度が最大に

つまり一番重くなります

氷河期の海底や湖底には

4℃の水が安定的に存在していて

陸地がどんなに冷えても

その水に生物が守られて

氷河期でも絶滅せず生き延びたと

考えられています

さあいよいよ家屋の上に

どのくらいの重さの雪があるか

求めてみます

Google マップで屋根の面積を計算です

ふたつの長方形に分けて

12 × 7 + 7 × 6 = 84 +42 = 126 m3

屋根の上の雪は

60 × 126 = 7560 kg ≒ 7.5 t!

以前リフォーム会社の方が

「軽四自動車7台分

7tの重みがかかりますよ」

って言っていたのと

一致しました

今回の雪は比較的

パウダースノーに近い

サラサラの雪でしたが

いつもの北陸地方の雪は

もっと水分を含んだ重い雪なので

さらに注意が必要です

豪雪対策で最も効果的なのは

瓦を軽いものに替えることだそうです

全国から入る復旧支援の方は

まず屋根が真っ黒なのに驚かれます

生まれてこの方

これが普通と思っていましたが

言われてはじめて気づきました

昔ながらの能登瓦は

水田の土を使い

山の薪を燃料に焼成され

漆黒の釉薬で覆われており

真っ黒でずっしり重く

耐寒性に優れます

海に向かって斜面が続く能登半島の海岸線で

高台から集落を隔てて海を見下ろすと

艶やかに光り輝く瓦の表面と

青い海のコントラストに心が奪われます

この光景はNHK朝のテレビ小説「まれ」の

オープニングでも流れていました

おそらく雪が溶けやすいように黒く

日本海から吹き付ける冬の季節風に飛ばされないよう重く

進化してきたものと思われます

今回の地震でも

昔ながらの製法で焼かれたものは

限りなく強く決して割れなかったそうです

伝統をとるか

安全性をとるか

難しい選択です