日々のできごと

租税教室を開催 3年生

12月10日に、3年生対象に租税教室を行いました。石川県奥能登総合事務所納税課より来ていただき、クイズを交えながら税に関する話をしていただきました。3年生は、公民の授業で税に関する学習をしていますが、改めて税の仕組みや必要性について学ぶことができました。

実際の1億円(みほん)の量と重さを示していただいたり、小中高校生が学校で学ぶために、一人当たり約100万円の税金が使われているなど具体的な話もしていただきました。納税者としての役割と、その税をどのように使えばいいのかその施策を選ぶ有権者としての自覚の必要性を理解することができました。

不審者侵入対応訓練

12月9日(水)不審者侵入対応訓練を行いました。例年は、生徒の避難訓練も実施していますが、コロナ禍ということで、今回は職員のみの対応訓練としました。

剣道場の玄関から、不審者(警察官)が生徒を迎えに来たという想定で教室に入ろうとするところを、教師が防ぐという形で行いました。警察官の迫真の演技で緊迫する中での対応で、刃物を持った不審者に刺すまたを使い追い出そうと職員も大声を出して対応しました。

その後、警察の方から今回の対応が適切であったか、また、刺すまたの使い方について指導をしていただきました。子供たちの安全安心を守るための職員研修でした。

人権週間に向けて 人権作文朗読

12月3日(木)、穴水町人権擁護委員会の方々に来校していただき、明日から始まる人権週間(12月4日~10日まで)に向けて、お互いの人権を尊重し合うために、「誰か」のことではなく自分自身のこととして考えてほしいと、朝読書の時間を使って、放送による人権作文を朗読していただきました。朗読した人権作文は、全国人権作文コンテストで内閣総理大臣賞を受賞した「気楽な助け合いができる社会をめざして」でした。内容は、「僕は支えてもらうだけの存在なのだろうか」と自ら問いかけ、自分もまた誰かを支える存在であるとういうことを述べたものでした。また、人権擁護委員会から、生徒ひとり一人に人権クリアファイルと人権に関する冊子「種をまこう」をいただいています。ありがとうございます。

この期間は、特に人権について、みんなで考えてみましょう。

生徒会はいじめのない学校を目指し、いじめ撲滅宣言を昨年出しました。一人一人が安心して通える学校、思いやりや気遣いのある学校にみんなで作っていきましょう。ここにいる皆さんは、かけがえのない大切な存在です。

生徒会 地域清掃で町をきれいに!

11月24日(火)、生徒会事業として、私たちが普段通学路として利用している道沿いの清掃(ゴミ拾い)を行い、地域をきれいにする取組が全生徒参加する中で行われました。生徒会が地域に貢献したいということで、中学生としてできることの一つとして、毎年実施している取組です。

学級ごとに担当地区をまわり、商店街や住宅地内はとてもきれいで、目立つゴミはあまりありませんでしたが、大きい道路の歩道や家のないような道沿いには、ペットボトルやタバコの吸い殻、空き缶などが目に留まりました。中には、ビニール袋いっぱいにして学校に帰って来る生徒もいました。みんなが拾ってきたものを分別して集めてみると、ペットボトルや空き缶、燃えないゴミ、燃えるゴミがそれぞれ大きな袋にいっぱいになるほど集まりました。そのゴミの多さにびっくり。一人ではほんの小さなことしかできないかもしれませんが、たくさんの人(全生徒)が集まれば、すごい力になります。今日は、町も心もきれいになりました。

玄関前・校舎横の草木の剪定 たいへんきれいに!

緑の募金(緑の羽根)の学校緑化推進事業に応募し、その補助金を利用して、玄関前と校舎横(運動場側)の草木を剪定してもらいました。木々が右や左に伸び放題でしたが、とてもきれいに剪定してもらい、とても落ち着きのある学校環境となりました。

剪定前の学校園 シルバー人材による剪定 剪定後の学校庭

校外学習・ふるさと学習(地域散策)

全学年で学校を離れ、校外学習、ふるさと学習に出かけました。

3年生は能登島ガラス美術館と能登島水族館へ行き、魚やイルカショーを見たり、ガラス美術作品を鑑賞して心が癒され、2年生は、能登島水族館で魚やイルカショーを見た後、門前の総持寺で座禅を体験。1年生は、穴水町の歴史や文化に触れる地域散策で新たな発見も。

コロナ禍で自粛や活動が制限される中で、コロナ対策をしながらでもありましたが、外の空気を吸いながらの学習は、気分転換にもつながったようです。

【睡眠講座】 次の日の活力 睡眠の大切さを学ぶ

11月5日(木)に全校生徒を対象に「メディアの使い方と眠り方を身に付けよう」と題して、上級睡眠健康指導士 國井 修 氏による睡眠講座を開催しました。

「夜遅くまでゲームをしてしまう」、「メディアをずっと遅くまで見てしまう」など、睡眠不足が原因で、次の日、体がだるいと感じる生徒、朝から眠気を感じてしまう生徒が多いという現状。そこで、1日の生活24時間の3分の1を占めている睡眠の大切さについて理解し、より良い生活リズムをつくってもらいたいと睡眠講座を実施いたしました。

「睡眠と学力との関係」や「睡眠不足が心身に及ぼす影響」、「遅い時間のメディア機器(ゲーム等)の使用による睡眠への影響」などについて、科学的な根拠をもとに、専門的な立場からお話をしていただきました。睡眠をしっかりとっていれば、日中にもっともっと力を発揮できるのに、損をしているという言葉が印象的でした。また、生徒から、音楽を聴きながらの勉強の影響や昼寝の効果などの質問があり、生徒が興味を持って聴き、積極的に質問をしてくれたことは、とても良かったです。

当日、保護者向けに講演の概要を記載したプリントを配布しましたので、子供たちの睡眠と生活リズムについて一緒に考えていただければ幸いです。そして、よりよい生活リズムで子供たちがさらに元気よく勉強や部活動に力を発揮し、活力が生まれることを期待しています。

JAおおぞら様より、乗用型草刈り機1台 寄贈される

10月26日(月)JAおおぞら様より草刈り機1台(乗用型)を寄贈していただきました。これまで肩掛け式の草刈り機でグランドの草を刈っていましたが、除草作業範囲は広く、しかも草とのイタチごっこ状態で職員も負担が大きかったところです。今回JAおおぞら様から「JA共済地域貢献活動」の一環として頂いた草刈り機は、乗用型でかつ、スピーディーで使い勝手の良い機械です。これから大いに利用させていただく予定です。この場を借りて、厚いご支援に感謝申し上げます。

文化祭 最高の思い出を残して終わる

本日、10月23日(金)文化祭を開催し、生徒会の文化祭スローガンに掲げた「僕らで作るベストメモリー」どおり、穴水中生徒一人ひとりの力が結集した素晴らしい文化祭を行うことができ、感動の中で幕を閉じることができました。

各クラスによる合唱では、一人一人の歌声が溶け合うことによって広がりと深みのある響きと、合唱そのものに加えてそこに込められた思いが美しさを一層際立たせてくれました。

1年生の壁画は、なんと1㎠の8色の正方形の紙20万ピースを地道に貼った大きな壁画のその美しさに感心するばかり。また、2.3年生の演劇では、背景画、小道具、衣装、音響、照明、黒子、ナレーターなどのチームワークで、様々な演出をし、思わず笑ってしまったり、ほーと感心したり。作品展示でも、とても丁寧に飾り、穴水中美術館が誕生。たくさんの子供たちの頑張りの足跡を見ることができました。

合唱や様々な作品をつくる過程で、生徒がぐんぐん伸びる姿が見られ、表現力、根気力、集中力、協調性など、「人間力」を磨くことができた文化祭でした。子供たちの頑張っている姿は学校の宝です。

コロナ禍で保護者の参加者を制限させた形での文化祭となりましたが、保護者の皆様のご理解とご協力に感謝申し上げます。

歩行者事故防止運動で光るリストバンド等をいただく

歩行者事故防止運動(10月21日~30日)に合わせて、穴水町交通推進隊の方が、校舎前の横断歩道で生徒の安全を見守り、「おはようございます。」と挨拶を交わし、登校する本校生徒に光るリストバンドなどが入ったグッズなどを手渡して、登下校の交通安全を呼びかけていただきました。

啓発品には、歩行者事故防止の注意点が入ったチラシ、反射材のキーホルダー、夜にライトとして使えるボールペン、光るリストバンドが入っていました。生徒は、改めてたくさんの方に見守れていると感じさせていただきました。しっかりと交通安全に気を付けていきます。

文化祭の準備が進む

『僕らで作るベストメモリー ~輝け青春 forever ~』の文化祭スローガンのもと、クラスの合唱をはじめ、現在、生徒達は分担された役割に一生懸命に取り組み、少しずつ形となって表れてきています。子供たちの様子を見ていると、自分の役割に責任を持ち、様々な工夫を凝らして一つのものを作り上げています。

コロナ禍で文化祭が中止になった学校もありますが、できる限り、子供達には行事を保障してあげたいと考え、特に課題が大きい合唱に関しては、感染予防としてマスクとフェイスシールドをつけて合唱練習を行っています。当日も、フェイスシールドをつけ、間隔をあけての合唱となります。

保護者の皆様には、子供たちの頑張っている姿を見ていただきたいと思っているのですが、密閉された室内での行事であるため、今回は無観客(3年生のみ、3年生の演劇・合唱に一家族一名の参加)とさせていただきました。何卒、ご理解とご協力をお願い致します。

生徒総会で後期の活動を決める

10月9日(金)に生徒総会が行われました。

生徒総会開会を前に任命式が行われ、後期生徒会執行部と各専門委員長、そして各学級の役員に校長から任命証が渡されました。後期生徒会の役員の中心は、2年生になりました。任命後、生徒会長が後期の生徒会活動への決意をみんなの前で発表しました。

生徒総会では、執行部、各委員会から活動方針と取組について示され、各クラスからの質問に答え、最終的に後期の活動が承認されました。次は、形となるようにしっかり行動に移してほしいと思います。

生徒会は、ここにいる皆さんが協力して、よりよい学校生活を築こうとする自主的な活動です。誰かにしてもらうのではなく、自分たちで考え、自分たちで行動に移し、それらを通して、よりよい学校、また、みんなが元気になる学校をつくりあげるものです。皆さんのその決意と行動力で素敵な穴水中学校を築きあげてほしいと思います。

わく・ワーク(職場体験) 働くとはどういうこと!

9月30日(水)、町内の26事業所のご協力を得て、2年生がわく・ワーク体験を行いました。前回。職場体験の前に、ジョフカフェいしかわの方から、「相手の気持ちになって働くこと」「挨拶・礼儀といったマナーを守り、失礼のないようにすること」など働くうえで大切な心構えを学びました。「百聞は一見に如かず」実体験や事業所の方からの生の話は、「働く上で大切なこと」など学ぶところがとても大きいものがあったはずです。

「挨拶や返事の大切さ」「時間を守ること」「自分から進んで動くことの大切さ」など…。行動におこせましたか?自分の思いをしっかり伝えることができましたか?皆さんは、これから先、色々な人と関わりを持つことになります。そこで大切になってくるのはコミュニケーションです。職場体験で学んだことを学校生活にしっかり生かしていきましょう。

スタッフの一員として 地域を支える中学生に

9月27日(日)に行われた防災訓練。2、3年生は、守る側(スタッフの一員)として、訓練に参加しました。災害となれば、赤ちゃんからお年寄り、体が不自由な人、外国人など様々な人が避難をしてきます。その方々が、安心して避難できるにはどう対応すればよいのか、どう声掛けをすればよいのかなど、実際に対応して気遣い、気配りの大切さを知ることができました。また、自ら考えて行動に起こすことの大切さも理解できたことと思います。

これらの経験を、これからの学校生活においても、周りの人への気配りを忘れず、行動に表してほしいと思います。

避難所開設のために、ドームテントやパーテーションをつくりました。

コロナ感染症対策のために防護服を着用 検温チェックも

まずは外で受付 体育館に誘導 人数制限のために番号札

再度受付し各ブースへ 状況に合わせて、各ブースへ案内誘導

聞き取り調査(体調で具合の悪いところ、ありませんか?)

地震状況など情報発信 お昼のアルファ米を配付 避難所全体

自衛隊員と炊き出し お味噌汁づくり アルファ米をパック詰め

町の防災訓練 自分たちにできることは!

9月27日(日)穴水町防災訓練が本校をメイン会場にして開催されました。コロナ禍で県主催の防災訓練が中止となりましたが、「学生防災力強化プログラム」と銘打って町の防災訓練を開催していただきました。航空自衛隊、海上保安庁、県警など17団体220名のご協力のもと、学校では到底できない数多くの実体験や本物に触れ、また防災に関する講座で大切なことを学ぶことができました。また、人を助けることを使命としている人から話を聴くことはとても貴重で、人命の尊さやその命を救うためにあらゆる手立てを講じていることを知り、その頼もしさと人を助ける、人の役に立つということについて改めて考える機会となりました。

お家でもこれを機に「我が家の防災について」話をしていただければ幸いです。今回の防災訓練は、子供たちにとって防災意識をより高めることにつながったと同時に、地域の一員として、中学生としてできる役割があるということを強く感じることができました。防災訓練に際し、貴重な体験を数多く準備していただいた関係機関に深く感謝申し上げます。ありがとうございました。

8:00地震発生 素早く避難完了 展示・体験コーナーへ

初期消火訓練 消火器の使い方、わかりましたか!

起震車体験 震度7も体験しました。

人命を救うための装備品 触れてみました 鉄パイプを切る

緊急車両に乗る 白バイに乗りました サイレンも鳴らす

臨時郵便局 海上保安庁の鐘 海上保安庁のパネル

防災食の試食 傘を使ってのおんぶ 両手が自由に使える

タオルで止血法 しっかり止めましたか 水は貴重お皿はラップで

毛布で人を運ぶ 足の方から進むよ 簡易スリッパを作る

講座「お薬手帳の大切さ」「危機管理とは」 「能登半島地震では」

2,3年生の避難者受入れ訓練・炊き出し訓練は次回へ!

後期 生徒会立会演説会

9月17日 後期生徒会の立会演説会が行われました。後期は、2年生が中心となって生徒会を引っ張っていくことになりますが、今回立候補してくれた14人は、自分の穴水中学校への思いを、大きな声でりりしく全校生徒に伝えました。堂々とした姿は、候補者の熱い思いが聞いている人に伝わり、とても良かったです。

立候補者14人すべてが承認され、いよいよ後期生徒会がスタートします。よりよい生徒会とよりよい穴水中学校にするために、頑張ってほしいと同時に、皆さんの力でさらに素敵な穴水中になることを楽しみにしています。

町防災講座を実施

9月27日(日)の穴水町防災訓練に向けて、穴水町管理課危機対策室の職員から、最近起こっている大きな災害や生徒が生まれた頃に発生した能登半島地震の被害の様子と、防災意識と自ら考え判断し、行動する大切さ、自助・公助・共助等について講義を受けました。

一人でいる時に、災害が起こるかもしれない。その時、自分がどう動く、動けるか。最低限自分で何とかしなければならない。中学生としてできることがあるということを話していただきました。

次の防災訓練は、防災に関することに直接触れる貴重な機会です。様々に人と触れ合い、訓練を体験する中で、地域の一員として何ができるのか、また、防災意識を大いに高める場にしてほしいと願っています。

委員会による朝のあいさつ運動はじまる

今週から、生徒会の委員会ごとに毎朝、朝のあいさつ運動で、元気なあいさつの呼びかけを行っています。前回は、学級ごと、部活動ごとで行いましたが、以前に比べて、声が出ているように感じます。

先週の体育祭での活気あふれる演技や応援合戦を行ったことで、学校全体に活気が生まれてきているようです。明るい元気なあいさつで、学校生活をしっかり送っていきましょう。

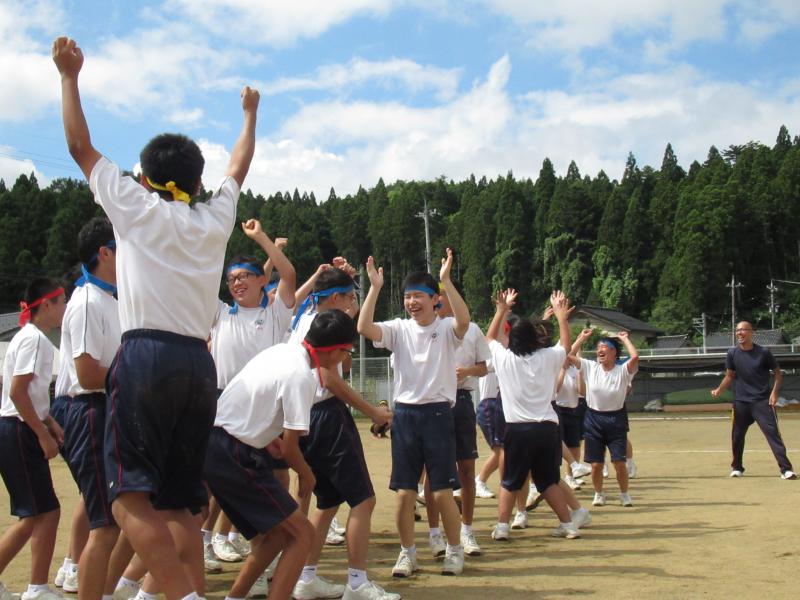

生徒から 元気をもらった体育祭

コロナ禍で中止を余儀なくされた学校があるの中で、9月5日(土)に体育祭を開催することができました。コロナ対策として、密をさけるためにテントを増やし、バンダナを口にして競技を行ったり、競技終了後にはアルコール消毒したり、熱中症対策として、ミスト扇風機の設置、水分補給はもちろん塩タブを4回、氷136㎏用意して各クラスに配付するなどを行いました。

グラウンドいっぱいに、子供たちの大きな声援が響き渡り、一人ひとりが最後まで全力で一生懸命走ったり、競技している姿、仲間に必死に大きな声援やエールを送っている姿、一人ひとりのとてもいい表情から、感動をもらい、元気をもらい、心の底から温かい感情が込み上がってきました。コロナ禍で自粛自粛が続く中で、久しぶりの活気に満ちた子供たちの姿を見ることができました。閉会式では、生徒会長がサプライズとして生徒全員に呼びかけて、「この大変な時に、体育祭を開催してくれた先生方と保護者のみなさんに感謝します。」「ありがとうございました。」と全生徒によるお礼の言葉がありました。その言葉に、さらに熱い気持ちと感激をもらいました。

今回、体育祭を開催するにあたり、保護者の皆様には参加人数を制限しての実施となり、ご不便をおかけしましたが、子供達へ最後まで熱い声援を送っていただくとともに、テントなどの後片付けも積極的にお手伝いをしていただきました。おかげさまで、子供達は大きな達成感と充実感を味わい、子供達からは本当にたくさんの元気をもらいました。とても素晴らしい思い出に残る体育祭となりました。たくさんのご理解とご協力に厚く感謝いたします。

人権の花 大切にしよう思いやり

生徒玄関前に、たくさんの花が飾られています。

9月1日に本校で「人権の花贈呈式」が開かれ、輪島人権擁護委員協議会穴水部会から、百日草や日日草など80本の花をいただきました。 式には生徒会執行部が代表として受け取り、プランターに土を入れ、手作業で花を植えて水やりを行いました。式の中で、生徒会長は「新型コロナで医療に関わる人への差別が起きていると知った。暗い感情より、ありがとうを口に出したい。花をきっかけに全校で人権について考えていきたい。」と伝えました。

登下校時にこのたくさんの花を見て、心を癒し、元気のもとになるといいなと思います。今後さらに思いやりの心をはぐくみ、生命の尊さを実感していけるよう、子供たちの情操をより豊かなものしていきたいと思います。

R6 穴中だより5月号を掲載しました (2024/5/13)

R6 AnachuNews5月号を掲載しました (2024/5/13)

R6 穴中だより4月号を掲載しました(2024/5/9)

- 2年生が穴水町について英語で紹介してみました。(2024/03//28)

- 3年生が日本の文化を英語で紹介してみました。(2024/03/28)

- 3年生が,穴水のおすすめスポットを英語で紹介してみました(2023/04/29)

- 2年生が,穴水の文化を英語で紹介してみました(2019/01/24)

- 3年生が英語で日本の文化を紹介しました。こちらをクリック→English

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 1 | 28 1 | 29 | 30 1 | 31 2 | 1 |

2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 4 | 6 | 7 1 | 8 |

9 1 | 10 | 11 1 | 12 4 | 13 | 14 1 | 15 2 |

16 1 | 17 1 | 18 1 | 19 2 | 20 4 | 21 2 | 22 |

23 | 24 | 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 | 29 |

30 | 1 1 | 2 2 | 3 2 | 4 1 | 5 1 | 6 |

次の日、学校で会えますよね。

このルールは、自分と友達を守ります。

おうちの方も協力を・・・

1.自ら課題を発見し解決した

力を身に付けた穴中生

2.あいさつがしっかりと

できる穴中生

3.人の話は「目と耳と心」で

聴くことができる穴中生

4.自分の考えをしっかりと

持ち、判断し行動できる穴中生

校長先生新学期始業式の言葉より

みなさんには、「言葉」を大切にしてもらいたい。 自分を表現するためには「言葉」を使わなければなりません。 みなさんが将来進学するとき、就職するとき、自分をアピールする必要が出てきます。 たくさんの言葉を習得し、適切な言葉で相手に自分を伝えられるようにしましょう。 将来みなさんが社会に出たとき、目上の人に適切な言葉を使えるよう、みなさんは職員室の先生で練習してください。 使う言葉がわからないときは、先生方に尋ねてください。

1、2年生が総合的な学習の時間に【ふるさと学習】で穴水町の魅力を紹介しています。生徒の作品については以下から閲覧できます。

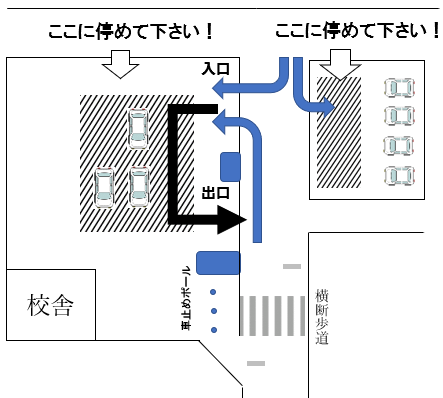

子供たちの安全確保及び車同士の接触事故を避けるため,本校駐車場の所定の位置をご使用くださるようお願いいたします。出入り口を設けましたので、ご協力願います。

(道路上での乗り降りは、控えて下さい。)

- 家庭学習を充実させましょう

- 家族団らんの時間にしましょう

「I'mPOSSIBLE アワード参加証」が贈られる!

国際パラリンピック委員会から、全国の中学校・高校177校の1校として、穴水中学校に「I'mPOSSIBLE アワード参加証」が贈られました。

道徳の時間に、パラリンピック大会の目的や意義、そして、その大会に出場する選手のエピソードや映像を交えた授業を行い、その選手の生き方から、勇気・強い意志などパラリンピアン(パラリンピック選手、パラリンピック出場経験者)たちに秘められた力について、考え、学びました。その学校での取り組みが認められ、今回の「参加証」を受けることとなりました。