子どもたちのようす

(全学年)はまなすタイム

今日の給食後は、みんなが楽しみにしている「はまなすタイム」でした。1年生から6年生が縦割りで過ごす時間です。6年生が考えた今回のテーマは「秋を楽しもう」でした。グループごとに6年生が考えた「秋」にちなんだ活動を1年から5年が楽しみます。例えば「スポーツの秋」ということから「ドッジボール」「鬼ごっこ」をするグループ、「秋」のキーワードを使った「秋ビンゴ」を楽しむグループ、「秋」のものをたくさん描いてオリジナルのしおりを作るグループなど6年生のアイデアが満載でした。

30分間縦割りで楽しく過ごして「秋」を満喫した子どもたちの表情はとっても明るかったです。

(6年)宿泊体験学習 2日目

宿泊体験学習の2日目。6時の起床の音楽からスタートです。早速ベッドのシーツを剥がし片付けに入る子、なかなか起きられず友達に起こしてもらう子、洗顔をしてすっきり気分になる子など、それぞれの朝のスタートでした。一日お世話になった館内の色々な場所を分担して掃除をし、朝ご飯。

交流の家のご飯はとてもボリューム満点。飲み物はドリンクバー形式なので、子どもたちは思い思いに好きな飲み物を選びます。温かいココアや甘いジュース、炭酸ジュース、お茶、牛乳と好みも色々ですが、何度もおかわりに行く子もいるほどドリンクバーは人気がありました。

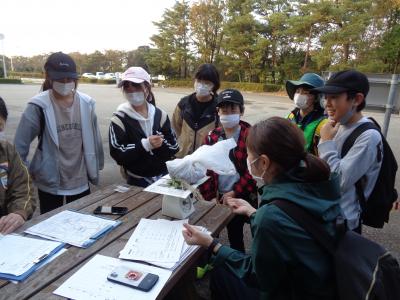

おいしい朝ご飯を食べて昨日の疲れも癒やされ、午前中の選択プログラムに参加します。自分たちで決めた「アーチェリー」か「ディスクゴルフ」のグループに分かれての活動です。初めは難しくなかなか上手にできなくても、だんだんコツをつかんで充実感を味わったプログラムとなりました。

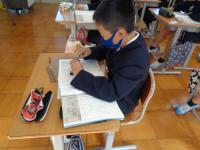

午後からのプログラムは「てん刻」。卒業制作の作品の片隅に捺印する自分のはんこを作ります。石をけずって作る活動に子どもたちは真剣な表情で参加していました。

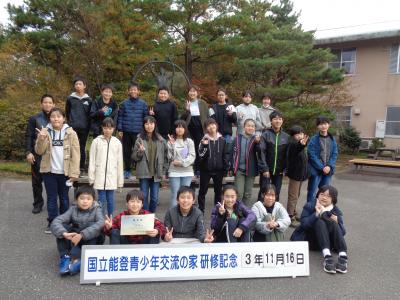

楽しかった2日間はあっという間に終わりました。退所式では、交流の家の方に、この2日感で学んだことやこれからの生活に生かしたいことを代表の児童が上手に伝えていました。

この2日間の体験を、今後の生活に生かしてほしいと思います。

宿泊体験学習に参加するにあたり、子どもたちの準備を支えてくださった保護者の皆様、たくさんのプログラムを安全に出来るようにサポートしてくださった交流の家の職員の方に感謝申し上げます。

(6年)宿泊体験学習 1日目

15日・16日に6年生は宿泊体験学習に行ってきました。昨年度は、コロナ感染症の影響で日帰り体験学習となり、今年度は、日程の延期を続けながらコロナの状況が落ち着くのを待っていました。ようやく念願かなって行けることになった宿泊体験学習は、羽咋市にある国立能登青少年交流の家で行いました。

1日目。

交流の家に行く前に、中能登町にある雨の宮古墳群の見学に行きました。36基の古墳からなる古墳群で、子どもたちは高台の古墳に登り、中能登町の絶景に浸りました。

雨の宮古墳群を出発し、いよいよ交流の家へ。昼食後、グループで地図を片手に100分のウォークラリーに挑戦。100分ぴったりに帰ってくることやグループで地図を見ながら10カ所の地点で出されるミッションをクリアすることを目指す活動です。知らない場所を歩くには、チームでの協力が大切です。ゴールでの子どもたちの姿は、疲れた表情が見えながらもやりきった姿が見られました。

部屋でのベットメーキングも終わり、夕食を食べた後、ナイトアドベンチャーの活動をしました。青少年交流の家は、高台にあり、木に囲まれた場所です。その立地を生かして、山の中の小道を歩き、ポイントカードを集めてくる活動です。外灯のない山の中です。懐中電灯の明かりが頼りの道を、勇気をふりしぼりながら歩きます。一人では怖くて歩けない山道も友達となら何とか歩けます。藪の中のあちらこちらから「きゃー」という叫び声がきこえてきましたが、子どもたちは「楽しかった!」と言いながら交流の家に戻ってきました。

夜も深まり、入浴後は10時半には館内はとても静まり、子どもたちはぐっすりと眠りの世界に入ったのではと思われました。

さあ、二日目は何が体験できるか、楽しみです!

(あすなろ・おおぞら)屋台やさん

今日は、あすなろ学級とおおぞら学級が合同で屋台のお店を開いてくれました。日頃、交流学級等でお世話になっている先生方が招待されました。それぞれに「スーパーボールすくい」「食べ物屋さん」「射的屋さん」の店長になり、お客さんを招いていました。

教室に入ると、受付で手作りの財布とお金がもらえます。お財布の中には、牛乳パックを活用して作った400円が入っていました。

「スーパーボールすくい」では、すくえるのは何と手作りのスーパーボール。色様々なスーパーボールが準備してあり、すくう先生方もわくわく気分になります。

「食べ物やさん」では、手作りの焼きトウモロコシ、チョコバナナ、かき氷が並んでいます。どれも手作りとは思えないクオリティです。

「射的屋さん」は的も鉄砲もすべて手作り。鉄砲は割り箸や洗濯ばさみを組み合わせて作ってあり、輪ゴムを飛ばすと紙コップが飛ばせるほどの威力がありました。お店の店長さんは、ゲームのやり方を説明したり、倒した的の点数を合計してお客さんにお知らせしたりと大忙し。

きっと長い時間かけて準備をしたんだろうなと思うような楽しいお店ばかりでした。

(1年)鍵盤ハーモニカ

音楽室をのぞいてみると、1年生が鍵盤ハーモニカの練習をしていました。今回は、ドの鍵盤の場所を覚える学習をしているようです。高いド、低いドの音を実際に出していました。場所を覚えたら、曲に合わせてタイミング良く「ド・ド・ド」と音を出すと合奏のような雰囲気になり子どもたちも楽しそう。飛沫感染予防のため、鍵盤ハーモニカ教室で教えていただいたマスクのつけ方をしています。先生のお話が始まると音を出すのをやめて静かに話を聞く姿や音楽がなり始めるとさっと唄口を加えて音を出す準備をする姿から、1年生が音楽の学習を楽しんでいる様子が伝わりました。今日の授業で、高いドと低いドの場所をしっかり覚えることができたようです。

(3年・4年)11月のがらがらどんさん

11月のがらがらどんさんの読み聞かせは、3年生と4年生の教室で行われました。あいにくの天気となり、足下の悪い中、ボランティアのみなさんが学校の子どもたちのために来てくださいました。3年生の読み聞かせテーマは「平和」。いろいろな絵本に込められたさりげない平和のエッセンスを感じて、平和について考える機会になったように思います。

4年生は「人権」でした。12月に人権週間も控えておりタイムリーな話題です。「人権」も人によって捉え方は様々です。色々な絵本やお話を通して、人が人としてその人らしく生きていくことの大切さに気づいてくれたかな。

毎回、素敵な本を選んでくださり、子どもたちの気持ちを上手に引き寄せながらの読み聞かせ会。がらがらどんさんの温かいお気持ちが伝わりました。がらがらどんさん、ありがとうございました。

(2年)わくわく!おもちゃランドの準備中

2年生の教室がわいわいがやがやとにぎやかです。のぞいてみました。

1組も2組もすごい集中して、共同制作をしています。どうやら「おもちゃランド」を開くための準備のようです。ペットボトルボーリングや輪投げ、迷路などを作っていました。思い思いに色をぬったり、大きな段ボールを思い思いに裁断したり、作ろうとしているものが楽しく遊べるのか試してみたりとその姿はまさに全集中! 困っている子どもたちには先生方がアドバイスを出していました。そのアドバイスを聞いて、修正したり工夫したりと子どもたちの学習意欲はつきることがありません。自分たちのおもちゃランドの準備が出来た後は、クラスの中で交流した後、さらに、楽しいおもちゃランドになるよう工夫して、12月に1年生を招待する予定のようです。今から、できあがりが楽しみです。

(6年)聞き合い・学び合い

今日は、穏やかな秋晴れの一日となりました。外に出ると汗をかくほどの暖かさのなか、教室ではどのクラスでも学習に一生懸命取り組む姿が見られます。3時間目の6年生の教室をのぞいてみました。

1組では国語の学習をしていました。10分間で自分の考えをノートにまとめていました。時間内に、書き切れなかった子どもたちもいましたが、全体での話し合いを通して、学習を深めていました。2組では、算数の学習をしていました。表にまとめられた数字を見ながら伴って変わる2量の大きさについて考えを出し合っていました。比例関係であることを自分の言葉で一生懸命説明していました。どのクラスも、友達の話を聞くことでノートに友達のいい考えを取り入れたり、自分では考えつかなかった考えをメモしたりする姿が見られました。さすが、6年生!という姿が見られました。

そして、6時間目には、金沢大学の滝沢教授、石川県教育委員会、町教育委員会の方々、内灘町小中学校で英語の指導をしている先生方とALTが1組の英語の授業を参観されました。物怖じすることなく、日頃の英語の授業の様子を見せてくれました。

(6年)新聞講座

6年生は、キャリア教育の一環として中日新聞社の方をお招きして「新聞講座」を行いました。新聞の作りはどうなっているのかを、実物の新聞をもとにとても丁寧にお話ししてくださいました。6年生の子どもたちは、それぞれに新聞を開いて、新聞に直接メモをとりとても熱心に話を聞いていました。新聞を作るのにも、たくさんの工程があり、多くの人々の手を渡って自分たちの家に届くことも改めて知り、新聞の価値を感じることができたようです。新聞記者の方々の仕事について新聞という素材を通じて学ぶことが出来ました。また、子どもたちが考えた質問にも答えてもらうことができました。新聞記者は子どもたちにとっては身近な仕事ではないかもしれませんが、私たちの生活を支えている立派な仕事であることが分かったのではないかと思います。丁寧に分かりやすく、そして、子どもたち全員に一誌ずつ新聞を用意してくださった中日新聞社の方々に感謝申し上げます。

(3年)リズムダンス

体育の時間、色々な学年で表現運動に取り組む姿が見られます。学年によってフォークダンス・リズムダンスの模倣・創作リズムダンスなど内容は異なりますが、どの学年も楽しそうです。

3年生は、創作リズムダンスに取り組みました。体育の時間に1組・2組で仕上げた創作ダンスを交流会で披露し合っていました。基本のダンスの動きを学んだ後、覚えた動きを組み合わせたり、自分たちで新しい動きを考え出したり、フォーメーションを工夫したりしながら、自分たちの選んだ曲に合わせて仕上げたようです。

交流会では、実に楽しそうに体を動かす姿が見られました。そして、見ている友達が、ダンスが終わるたびに力一杯の拍手とともに「すごい。」「かっこいい。」「やるなあ。」と褒め言葉のシャワーがかかります。見ている子どもたちの素敵な振る舞いに交流会はより一層盛り上がりました。

(全学年)向っ子駅伝

木曜日の昼。運動場で「向っ子駅伝」が開催されました。これは、11月3日に行われる「いしかわっ子駅伝」に出る選手の壮行会を兼ねています。今まで練習をしてきた選手達が、全校児童に練習の成果を見せると共に、本番に向けてのリハーサルを兼ねていました。リハーサルというからには、競い合うチームがいた方が本番さながらの力を出せます。より本番に近い形で実施するために、選手達を今まで指導してきた先生方を中心にしてチームを編成しての催しとなりました。

給食を終え、応援する全校の児童が運動場の階段スタンドに集まってきます。多くの児童が見守る中、校長先生のピストルの合図でスタートです。運動場中に響き渡る応援の声に、選手達は楽しそう。時には手を振りながら友達の横を走り抜けます。先生方の走りにも、大きな声援が飛び交います。

本番では、今までの練習の成果を発揮して、自分たちの力の限り頑張ってきてほしいです。向っ子、がんばれ!

(全学年)防犯ボランティアさん紹介式

今日は、いつも子どもたちの安全を見守ってくださる地域の防犯ボランティアさんをお招きして、ボランティア紹介式を行いました。昨年度からのコロナの影響で、ボランティアさんの紹介が出来なかったため、今日は待望の紹介式です。ボランティアさんには1階の児童会室に集まっていただき、そこから各教室に向けてのリモート形式で紹介式を行いました。

紹介式の後は、生徒指導担当職員と防犯ボランティアの皆様とで地区の危険箇所や子どもたちの登下校の様子について情報交換を行うこともできました。

来年度は、子どもたちとボランティアの皆さんとが直接顔を合わせての紹介式が出来ることを願っています。

(4~6年)クラブ活動

今日は、4年生から6年生の子どもたちが楽しみにしているクラブ活動の日でした。6年生が上手にリードして楽しい活動を進めていました。

卓球クラブでは、小さな飲料用ボトルを的にして、的当てゲームに挑戦。思っている以上に難しそうでした。

理科室では、雲をつくる実験中。6年生が雲の作り方を演示していました。簡単な材料で雲は作り出せるようです。果たして、実験は成功したのでしょうか。

図工室では、全員が一生懸命色塗りをしています。どうやら、自分の竹とんぼをデザインしているようです。模様を付けると回したときに模様が変化するのも楽しみですね。お気に入りの竹とんぼはできたかな?

体育館からも楽しそうな声が聞こえてきます。バスケットボール、バトミントン、プレイルームではバレーボールを楽しむ姿が・・・。

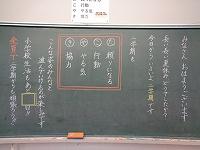

(全学年)掃除場所交代

今日は、後期の掃除場所交代がありました。まずは、みんなで集まり、環境委員会で作成したそうじの仕方のビデオを見ました。ビデオ視聴後、6年生から、掃除場所についての説明や、反省会でお互いのいいところを見つけて発表することなどについての話がありました。

説明が終わった後、実際の掃除場所に移動し、担当の先生と共に、掃除の仕方を確認しました。今日は、新しい掃除場所ということもあり、とまどいながら掃除をしている子もいましたが、それでも、先生や6年生の話をしっかりと聞いて、掃除に頑張る姿があちらこちらに見られました。

(4年)視覚障害者交流・点字教室

今日は、4年生が視覚障害者の方をお招きして、学習会を開きました。視覚障害者の方が、日頃の生活の中でしている工夫や、身の回りの商品で視覚障害者の方に寄り添った商品があることなど色々なお話を聞かせていただきました。一つ一つのお話を聞くたびに、子どもたちは「へえ!」「そうなん!」「知ってる!」と素直な感想が出てきました。お話を聞かせてもらった後は、点字教室を体験。6点を組み合わせて文字が出来ていることを教えてもらい、実際に、点字を自分で打ってみる体験をしました。自分の名前を上手に打つことが出来、講師の先生にその点字カードを読んでもらいました。自分の名前を読み上げてもらった子は、とてもうれしそうでした。今日の学習会を通して、お年寄りや障害のある方々などいろいろな立場にいる人々が快適に暮らすための工夫に目を向けたり、自分で考えて何か行動を起こしたりできるするきっかけになるといいですね。いろいろとご指導いただいた講師の先生方、貴重な機会をいただきありがとうございました。

運動会の練習

運動会に向けて、全体練習が行われました。全校児童がグラウンドに集まり、はまなすグループで競い合う「ボール送りリレー」の練習から始まりました。グループごとに練習をしたことはあっても、相手チームと戦い合うことは今までなかったのですが、今日の様子を見ていると、赤も白も大差なく、本番での勝負が楽しみになりました。

その後、応援披露の流れを確認し、最後に、けがのない運動会にするために、運動場の石拾いや、コース上に残っている雑草をとって練習を終えました。

今日は、日差しが思いのほか強く、軽い運動でも汗が出てくる感じでした。全体練習の最中もこまめな水分補給を促したためか、水筒のお茶が空っぽになる子もいました。運動会当日はどんな天気になるのでしょうか?暑い一日になりそうでしたら、水分は多めに持たせてください。

月曜日の向っ子

月曜日は、さわやかな青空の下、いろいろな学年が外で運動会の練習をしていました。実際に、外で動いてみることで運動会へのやる気スイッチがさらに入ったように思います。4年生は、個人走の確認と練習をしていました。並び方や競技場の注意などを聞いて、本当にコースを走ってみました。

各教室をのぞいてみると、どのクラスも集中して学習に取り組んでいました。

1年生の教室では、漢字のテストと国語のテストに取り組んでいました。漢字がすらすらと丁寧に書けている姿にびっくりです。国語のテストも、一人一人が自分のペースで問題を読んでしっかりと答えを書いていました。

おおぞら学級では、手紙の書き方の学習をしていました。書き出しはどんな風に書くといいのかな、季節を表す表現はどう書いたらいいのかな、と少しずつ学習を進めていました。

図工室では、4年生が静かに作品を仕上げていました。自分の顔を描いているのですが、絵の具でべた塗りするのではなく、丁寧に色をのせるような感じで彩色しています。仕上がりが楽しみです。

ENGLISH教室では、6年生が立ち上がっています。何をしているのかとのぞき込んでみると、どうやら1分間の自己紹介動画を撮影するための練習のようです。英語で1分間話し続けるのはとても長く感じると思うのですが、そこは6年生。今まで習ってきたフレーズを使ってペアの子に伝わるように上手に話していました。この後、クロームブックを使って録画をするとのことでした。

気候が穏やかだと、どんな活動にも集中して取り組めます。そして、午前中に一生懸命がんばってぺこぺこになったお腹。月曜日の給食は、みんなの大好きなカレーライス。どの教室も、食缶が空っぽになる勢いで食べていたそうです。今週は週末が運動会。エネルギー満タンでがんばります。

半年でこんなに成長しました

3年生の毛筆習字の授業をのぞいてみました。

4月の頃、毛筆の学習をのぞいた時は、まっすぐ横画を一本書くのに大騒ぎしていた3年生。始筆がボサボサで、終筆も上手に収めることができなくて、服は汚れてしまうし・・・。そんな4月の様子を思い出しながら授業を見ていると、成長を強く感じました。

今では横画も、左はらいも、はねも筆遣いを意識して書けるようになりました。お手本とはちょっと違った個性的な文字の子もチラホラいるようでしたが、どの子も4月と比較すると格段の成長です。学び続けるってすごいことなんだなと実感しました。

運動会のはまなす競技の練習が始まりました。

全校児童が縦割り班で取り組む得点競技の「はまなす競技」。全校で取り組むため、適度な間隔を保つことや接触を限りなく少なくすることを考えると、昨年と同じ「ボール送り」になりました。今日は、その1回目の打合会。

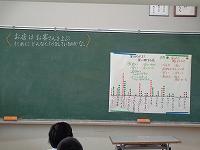

1回目ということもあり、6年生による競技説明から始まります。実技をしながら説明する班。黒板に絵を描きながら説明する班。6年生の考え方で、それぞれに工夫しながら進めていました。ルールが理解できた後は、練習タイムです。実際の並び方を確認したり、一人一人の間隔を決めたりしながら何度かボールを送ってみました。まだまだ動きはぎこちないですが、これから何度か練習を繰り返すことでどんどん上手になると思います。本番での白熱した勝負が楽しみですね。

自分たちの手で

運動会にむけて、今日は運動場の除草を全校児童で行いました。運動会での個人走や団体競技で子どもたちが競技する場所にたくさんの草が生えています。草が原因でけがをすることもあります。そこで、安全な運動会を行うために、自分たちの手でけがのない安全な環境作りに取り組んでみました。短い時間でしたが、子どもたちの力のおかげで草が減りました。これからは、スクールサポートスタッフや校務員、教職員の手できれいにしたり、全体練習のあとに草むしりの時間を設定して子どもたちの手できれいにしたりしていく予定です。運動会までに安全な運動会ができるような環境作りに励んでいきます。

小さなことからコツコツと

文化の秋。日中の穏やかな気候のおかげで、子どもたちは授業も休み時間ものびのびと過ごせています。

毎日の何気ない学校生活ですが、コツコツと積み重ねてきたことが実を結ぶ様子がいろんな所で見られます。

委員会の子どもたちが、毎朝欠かさずコツコツと水やりを続けてくれました。児童玄関横と校門に続く道の脇に花壇があります。そこには、6月に植えた人権の花が咲いています。せっかく子どもたちが水やりを続けていた花壇ですので、夏休みは職員が水やりを続けてきました。コツコツと水やりを続けたおかげで、今年の夏の暑さにも負けず、きれいに咲き誇っています。

毎朝の登校指導。玄関であいさつをかわす先生方などの声かけから、自然と子どもたちは整然と通学靴を下駄箱に入れる習慣が身についてきました。体育で運動場に出ている中学年も、昼休みに元気いっぱいに中庭や松林に出かけていた1年生もきれいに脱いだ靴が整えて入っていました。

そして、掃除後のぞうきんも、きちんと伸ばしてぞうきんがけにかかっていました。特別教室に出かけている空き教室は、椅子はきちんといれてあり、机も縦横そろって整然と並んでいます。

さりげない子どもたちの行動ですが、整えることの大切さや気持ちよさをコツコツと指導してきたことが、少しずつ形として現れているようで、うれしくなりました。

スポーツの秋!運動会にむけてがんばってます。

気温もぐっと秋めいてきて、日中もずいぶん過ごしやすくなってきました。体を動かしても、軽快です。さて、本校では、10月9日に予定されている運動会に向けての練習が始まっています。今年度も新型コロナウイルス感染症の影響を受け、できるだけ密にならないように配慮しながらの競技になります。

たとえば、全校種目である「はまなす競技」では、ボール送りに取り組みます。一人一人の間隔を開けてボールを手渡ししていくことができる競技です。6年生が、はまなす競技の中心になります。6年生の体育の授業では、どの程度距離を開ければいいのか、素早く渡すにはどんな工夫が必要か、異学年の並び方はどうすれば落とさずに素早く渡せるかを子どもたちが一生懸命考えていました。

低学年の玉入れでは、1・2年生で一斉に投げ合うのではなく、学年ごとに投げることで密を回避するようです。

中学年は台風の目の練習をしていました。従来台風の目は、3~4人で棒につかまり、ぐるぐると台風のごとく運動場をまわるイメージですが、今年は2~3人で棒を回していきます。一人一人の間隔を適度に開けるための工夫です。

練習風景を見ながら、10月9日の本番では、晴天に恵まれ子どもたちの練習の成果がふんだんに出せるようにお天道様に祈りました。

6年校内サッカーメモリアル試合

新型コロナウイルスによるまん延防止等重点措置が9月末まで延長されたことを受けて、町サッカー交歓会は中止となりましたが、その代替行事として、町サッカー競技場で校内サッカーメモリアル試合を行いました。本番同様にユニフォームを着用してのサッカー大会です。また、人工芝のフィールドでプレーする経験もでき、貴重な機会となりました。あいにく、天気は雨模様となり、屋外のサッカー競技場ではなく、室内のフットサル競技場での実施となりましたが、それでも、子どもたちは生き生きとプレーしていました。自分がプレーしていないときは、友達の応援をがんばっていました。「いいパスやよ。」「ナイス!」「うまいよ!」という声が自然にあちらこちらから響いていて6年生の子どもたちの温かい雰囲気を感じることができました。最後は、卒業アルバムのカメラマンさんによる記念撮影をしてメモリアル試合を締めくくりました。

2学期の「がらがらどん」さんの、はじまりはじまり~!!

2学期に入り、第1回のがらがらどんさんの訪問がありました。今月は、5年生と2年生の教室に来てくださいました。がらがらどんさんが子どもたちの表情を見ながらお話を読み進めたり、時には、子どもたちに話しかけたりしてお話の世界に引き込んでいきます。子どもたちは、自分の好きな場面になると体を前のめりにして、お話を聞いていました。毎月子どもたちのために足を運んでくださるがらがらどんさん。この日のために、選書したり、練習をしたりと時間をかけて準備をしてくださっていることに感謝しかありません。来月も楽しみにしています。2学期の読み聞かせどうぞよろしくお願いいたします。

自然体験学習(5年)

9月8日(木)天候は残念ながら雨模様でしたが、かねてから5年生が楽しみにしていた白山ろく少年自然の家での自然体験学習が行われました。自然の家に到着したあと、まずは「追跡ハイク」に挑戦。グループで力を合わせて目的地を見つけ、その目的で出された問題を考える活動です。初めての場所で、地図を頼りに目的スポットにたどり着くにはグループの協力が必要です。雨だったため、雨具を着て、少し蒸し暑い様子でしたが、子どもたちは元気に次々と目的地を探すために歩き続けていました。

たくさん歩いて、疲れ切った体。お昼ご飯は普段よりおいしく感じたはずです。メニューは牛丼。感染症対策のパーテーションが設置してある机で友達とほおばる牛丼には、お代わりする人も続出。

おいしい牛丼の後は、午後のプログラム「やき杉クラフト」一人一つの杉ブロックをもらい、一生懸命削ります。気に入った形になったら、バーナーで焼き色を付けてもらって完成。世界で一つの素敵なクラフト作品がお土産になりました。

すべての活動を無事に終え学校に帰ってきた5年生は、「おかえり」と声をかけても、返事が出ないほど疲れていました。首を縦に振って「ただいま」の合図を出してくれました。そして、翌日。全員、元気いっぱい登校してくれました。子どもたちの楽しみにしていた宿泊を伴う活動は残念ながらできませんでしたが、いつもと環境の違う山でのプログラムはきっと思い出に残ると思います。

準備を一緒に手伝ってくださったお家の方々に感謝申し上げます。

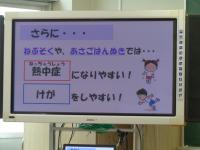

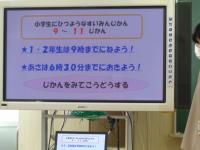

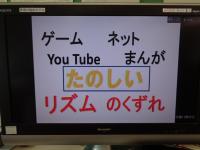

身体計測

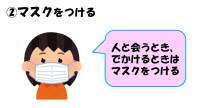

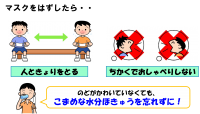

今週は、身体計測ウィーク。各学級で身長と体重を測定しました。測定前に、養護教諭からは健康についての話がありました。話の最初に見せた画面は・・・。

「〇の中にはどんな言葉が入るかな」と養護教諭がたずねると、このクラスでは「マスク」「てあらい」という反応が。毎日毎日、コロナウイルス感染症の話が耳に入ってくるので、キーワードは感染防止ワードだと思ったようです。答えは・・・。

「はやね・はやおき・あさごはん」です。養護教諭から、どうして健康な体と心をつくるために「はやね・はやおき・あさごはん」が大切なのかを分かりやすく説明してもらいました。まだまだ、夏休みの名残で生活リズムが整っていない子も、今日からはバッチリ!自分でリズムを整えられるといいですね。お話のあとは、静かに自分の番が来るまで待ちながら、身体計測を行いました。

火曜日の5時間目

火曜日の5時間目の様子をのぞいてみました。

1年生。

アサガオの観察カードを読み返し、よりよい書き方について考えていました。「ちゃいろ」だけでなく、「いろは、ちゃいろです。」と文の形でかくといいねと指導されると、「わたし、書いてあった!」と嬉しそう。

隣のクラスでは、長さ調べの勉強中。5時間目という事もあり、何だか眠そうだった子どもたち。先生が、CDケースを取り出すと、途端に背中が伸びて学習に意欲的になりました。CDケースの縦と横の長さを調べる方法を考える学習でした。

2年生。

図工室では、たくさんの窓からのぞく仕掛け工作をつくっています。窓から色々なものが見えて、楽しそうな作品がたくさん。

教室では、算数のまとめをしています。ドリルで今まで勉強したことを確かめたり、やり方を忘れた子は、支援員さんにヒントをもらったり、課題が全部終わった子は、クロムブックでドリル学習を自力で進めています。それぞれのやり方で力をつけています。

3年生。

書写の時間。3年生から始まる毛筆に取り組んでいます。まだまだ毛筆の筆づかいに慣れていないのですが、慎重に筆を運びながら練習をしています。

隣のクラスでは社会の学習。自分たちが調べてきた、普段買い物に行くお店をクラスのデータとして作成し、そこから課題を見つけて自分なりの考えをノートに一生懸命書いていました。

4年生。

体育館でタグラグビーに取り組んでいます。「ラグビー楽しい」とお話してくれた女の子。楽しく運動している様子を見て、こちらもうきうきしてきました。

教室では、電子黒板を使って学習中。自転車に乗るときに、してはいけないことを学んでいました。スマホやゲームをしながら、傘さし運転、二人乗りなどなどの乗り方がどうしダメなのか学んでいました。

5年生。

国語の「丁寧語」「尊敬語」などの学習をしていました。「カレーを食べた。」を丁寧に言うと・・・。という学習でしたが、意外と子どもたちは苦戦。丁寧語、尊敬語を学んで、明日からは言葉づかいに変化があるかな?

6年生。

理科の授業です。環境についての学習のようです。先生の問いかけに対して、子どもが次々に反応してきます。

隣のクラスは社会科。単元のまとめの新聞づくりの真っ最中。前に集まっている子は、友達の作品からまとめ方のヒントをもらっているようです。

6年生は、教科担任制で理科と社会の学習を進めています。

朝の読み聞かせ(英語)

毎週月曜日は、英語のALTである荒木先生の来校日。月曜日の朝は、英語の読み聞かせをしていただいています。荒木先生の読み聞かせは、ほぼ英語だけ。ちょっと難しい言葉は、動作を付けて何度も繰り返し読むことで、子どもたちにも伝わるようです。

今日は5年1組の日。

「Good Morning!!!」

と元気いっぱいに子どもたちに声をかけながら教室に入ります。5年1組は他の教室より広いため、少し大きな声を出さないと後ろの子まで英語が届きません。ずっと元気いっぱいな声で読み聞かせをしていました。マスクが2重なので、たぶん、とても疲れると思いますが、終始笑顔で動作もつけながらの楽しい読み聞かせ。はじめは、先生の言っていることがよく分からなくて、戸惑い気味の子もいたけれど、荒木先生の動きを見ながら、少しずつ理解できて、引き込まれて行ってました。友達同士で、「これって・・・・だよね。」と確認し合っている様子も見られました。

5年生は、朝から英語のシャワーをたっぷりあびて1週間をスタートしました。

給食の準備の様子

2学期が始まって、3日目。始業式に保健室の先生から、給食の時間は準備の時間から、必要なこと以外はお話せず、食べ始めたら「黙食」しましょうと呼びかけがありました。給食中は、みんなが黙食を意識しているのか、学校中がとても静かです。準備中は、それぞれの仕事分担や段取りの打ち合わせをする関係で、少しおしゃべりする光景も見られますが、それでも、かなり意識して安全に盛り付けようとする子どもたちの姿が見られます。自分たちの健康は自分たちで守ることが求められます。多くの子どもたちが生活する学校ですから、一人一人が自分のためにも、友達のためにも、我慢する生活がまだ続きそうです。

がんばれ! 向っ子!

夏休み作品展

明日まで行われている夏休み作品展。残念ながら、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、保護者の方にはご覧いただけないのですが、雰囲気だけでもお伝えできればと思います。

本校のプレイルームに所狭しと掲示された絵画や書写作品。そして、ずらりとならんだ工作。丹念に調べた研究物などが展示されています。

絵画や書写、工作は触らずに鑑賞し、研究物はそっと開いてどんな研究か読んでみてもよいというきまりで鑑賞しています。

休み時間には、子どもたちが集まって、それぞれに興味のあるものを鑑賞しています。

来年は、多くの保護者の方々にも見ていただきたいと願っています。

そして、この作品が仕上がるまで丁寧にお声かけをしてくださった保護者の皆様、ご支援ありがとうございました。

2学期が始まります!

今日から、2学期。始業式では、校長先生のお話、生活目標のお話、新しく着任した先生の紹介、転入生の紹介、保健室からのお話がありました。特に、保健室からのお話では、2学期の学校生活で新型コロナウイルスから自分と家族、友達を守るために気を付けてほしいことをお話しました。話の内容は、本日配付の保健だよりにも記載してありますので参考にしてください。

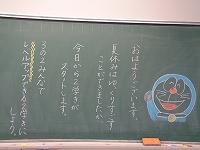

さて、朝、子どもたちが学校に入る前に全校の廊下の窓開けをしながら校内巡視をしていると、教室では、子どもたちを待ち受ける準備がしてありました。

それぞれの教室に書かれた先生のメッセージを見て、子どもたちは「よし!2学期も頑張るぞ!」と思ってくれたのではないでしょうか。

1日目の授業の様子をのぞいてみました。1日目から、先生の話を集中してしっかりと聞く姿や、真剣にプリントに取り組む姿が見られました。理科室では、夏休みに取り組んだ科学研究の発表会をしていました。発表が終わるとみんなの温かい拍手が教室に広がっていました。

1学期最終日

今日は、とても暑い一日でした。昼休みには、保健室の先生から「屋外での鬼ごっこやサッカーなどの激しい運動はやめましょう」という放送がありました。本校の松林は、日陰がたっぷりあり、子どもたちにはこんな日でも遊びに場にぴったりです。じっと隠れて待つかくれんぼをしていました。

さて、4限目には冷房の効いた教室でテレビ放送による終業式を行いました。

まずは、1学期工夫して充実した自学帳に取り組んだ「ハマナスマイスター」の表彰を行いました。各教室のマイスターを代表して6年生の加藤さんが、校長先生から賞状をいただきました。

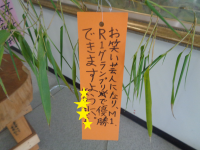

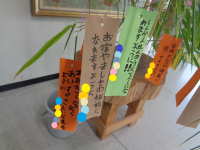

次に校長先生のお話。七夕の短冊飾りや整理整頓の様子から見えた向っ子の良い所について、夏休みにじっくり取り組んでほしいことについてなどのお話がありました。

次は、夏休みが楽しく安全に過ごせるようにと生徒指導と保健室からお話がありました。

生徒指導からは「いかのおすし」のキーワードや、むだ遣いをしないこと、安全な自転車の乗り方、キックボードについて、線路への注意などの様々なお話がありました。

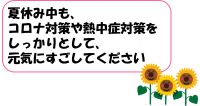

保健室からは、夏休み中コロナや熱中症に気を付けるための生活の工夫についてお話がありました。お話の内容については、指導に使ったスライドの一部を画像で紹介しますので、参考にしてください。

さて、明日からいよいよ夏休みです。東京2020もまもなく開幕です。自国開催ですので、時差がなく応援できるオリンピックです。室内で選手たちの応援をするのも、この夏ならではの過ごし方かもしれませんね。

1学期の間、保護者の皆様におかれましては、学校へのご理解・ご支援ありがとうございました。

そして、見守りボランティアの皆様、雨の日も暑い日も子どもたちのことを見守ってくださり感謝の思いでいっぱいです。本当にありがとうございました。

下校時の玄関では、たくさんの先生方が子どもたちの見送りをしていました。「さようなら」「元気でね」の声が松林に響き渡っていました。

Let's go to Italy.(6年)

6年生の外国語では「Let’s go to Italy」という単元で、いろいろな国の見所や食べ物などを調べました。旅行雑誌やクロームブックを使ったWeb検索で、外国のいろいろな魅力を知ることが出来たようです。せっかく調べたその国の良さを英語を使って5年生にプレゼンする時間を持ちました。自分たちの教室の他に、学校中の特別教室などに分かれて発表するなど、密にならないように気を付けて発表していました。自分のおすすめの国に行くと、何を見ることが出来るのか、何が買えるのか、その国で楽しめる物は何かなどを英語で発表しました。身振り手振りをつかって分かりやすく発表する6年生もいました。5年生も真剣に6年生の発表を聞く姿が見られました。

もうすぐ夏休み(子ども110番の家)

来週木曜日からいよいよ夏休み。昨年度の夏休みはとても短かったので、子どもたちにとっては、いまから待ち遠しくて仕方がないのではないでしょうか。外で元気いっぱいに遊ぶことも多いでしょう。そこで、木曜日と金曜日の二日間にわたり、お昼の放送で、校区内の子ども110番の家を紹介しました。教室で、110番の家を確認している子どもたちは、口々に「あ、ここ知っとる」「ぼくの家の近くや」「ここ、いつも通る」「お父さんの行く病院や」などと、反応しながら家の場所と外観を確認していました。長い夏休み、何か危険なことが自分に迫った時に、「子ども110番の家」に助けを求めることができればいいと思います。とはいえ、何事もなく、楽しい毎日を過ごせることが一番すてきな夏休みですね。

今年は、学校で年に何度か、このように子ども110番を周知することを計画しています。そのため、例年PTAで行っている110番ラリーは実施しません。ご了承ください。

聖火トーチがやってきた!

新聞報道等でもご存じのように、現在、内灘町小中学校間に聖火トーチが巡回しています。町内在住の聖火ランナーの方のご厚意で貸し出していただいています。今日は、向粟崎小に聖火トーチがやってきました。聖火トーチを実際に目にする貴重な機会となりました。あるクラスでは、聖火トーチを上から見た形が桜紋になっていることを実際に見せていました。「きれい」「桜や」とデザインの美しさに思わず声があがっていました。また、あるクラスでは、東京1964の映像を見ながら、映像に映っていたのと同じトーチが目の前にあることで、よりいっそう貴重な品と触れ合えていることを感じていました。また、聖火は外国からはるばる日本に届けられていることを教えてもらった子供たちは、「え、外国から?ほんと?」と驚いていました。

貴重な経験を子どもたちにさせていただき、町内の聖火ランナーのお二人には感謝の思いでいっぱいです。ありがとうございました。

先生たちの読み聞かせ

今日の朝学習の時間は、全校一斉に先生たちの読み聞かせがありました。いつもの担任の先生とは違う先生が教室にやってきて本を読んでくれました。先生方は、子どもたちのために選書をして、読む練習をしてきました。子どもたちに喜んでもらえるかな?この本、気に入ってもらえるかな?静かに聞いてくれるかな?とドキドキしながらそれぞれの教室に足を運びました。どの教室でも、子どもたちが集中して本を聞いてくれたようです。たまには、いつもと違う先生と過ごす読書の時間もいいものですね。

なかよし会(1年・5年)

7月8日(木)に1年生と5年生のなかよし会がありました。1年生は、国語の学習で「おおきなかぶ」を学習していました。学習のゴールは5年生におおきなかぶの劇を見せること。5年生によろこんでもらえるためにどんな工夫をすればいいのか、国語の時間に一生懸命考えていた1年生。いよいよ、5年生に見てもらえるということでわくわくどきどきの瞬間でした。

そのあと、5年生と1年生がはまなすグループごとに分かれ、一緒に楽しく遊びました。1年生が楽しめるようにと5年生が工夫を凝らした内容でした。

たとえば、宝探しをしているグループは、5年生が宝を見つけても、すぐには「見つけた」とは言わず、「あれ、右側の方にあるかも・・・。」「ここら辺かな? 見てみんか?」と1年生に声をかけている姿が見られました。

ハンカチ落としをしているグループはハンカチを落とす子に偏りがないように配慮していました。「ぼくに落として~!」と言いながら、楽しく遊ぶ姿が見られました。

ドッジボールをしているグループは、1年生がこわがらないように、ボールの投げ方をやさしくしてあげていました。

密集をさけるために、学校中の空き教室に散らばっての活動でしたが、どの場所でも1年生も5年生もにこにこ笑顔が絶えない素敵な時間になりました。

アンケートをタブレットで

1学期の生活や学習を振り返るアンケートを全校一斉に行いました。子どもたちのアンケート結果を分析し、今後の指導に役立てることが目的です。例年は、紙のアンケート用紙を使い、あてはまるところに〇をつけていくのですが、今年はせっかく1人1台のタブレットがあるので、1年生は、はじめてのアンケートだったため、紙のアンケート用紙で取り組みましたが、2年生以上は、パソコンでアンケートを実施することにしました。問題を読みながら、あてはまる答えを軽く触る(タップする)だけなので、学年によってはあっという間にアンケートを終えることができたようです。今では、どの学年もタブレットを開いて起動するのが随分と手早くなってきました。

今年度は、保護者アンケートを、お子さんのタブレットを使ってやってみたいと思っています。7月16日(金)に週末課題のために、タブレットをお子さんが持ち帰りますので、お家の方も、実際にクロームブックを触っていただき、アンケートにご協力をお願いします。詳しい案内は、来週の持ち帰り時にお子さんにお渡しします。なお、タブレットの持ち帰りをしないご家庭、ネットや端末に不具合が見られたご家庭は、案内についている、アンケート用紙に直接記入されてお子さんにお渡し願います。

ご協力よろしくお願いします。

シェイクアウトいしかわ

本日は石川県内一斉にシェイクアウトいしかわ訓練が行われました。町の防災放送に合わせて、本校でも避難訓練を実施しました。1分程度、机の下で「しゃがむ」「かくれる」「じっとする」の地震から体を守るための3つの行動をとりました。訓練後、校長先生からは「森本富樫断層」についてお話があり、自分事として訓練に真剣に取り組むことが大切であることなどについてお話がありました。今年は、梅雨の影響で、全国各地で水害が多くみられます。日頃からしっかりと訓練をしていると、いざといういう時に、自分の体を守るために冷静な対応ができるはずです。学校では、地震・火事・不審者などいろいろな場面を想定して訓練をしています。

そして、今日は7月7日、七夕の日。一年に一度、織姫と彦星が出会う日です。給食は、七夕メニューとなっていました。玄関の七夕飾りは、子どもたちの願いを書いた短冊がたくさん飾られています。職員室から、「向っ子のみんなが、体も心も元気でいられますように」という願いを書いて笹にかざりました。

本の世界に・・・(がらがらどんさん)

今日は、読み聞かせボランティアの「がらがらどん」さんが学校に来てくださいました。朝自習の時間から2時間目にかけて全教室をまわってくださいました。今回のテーマは「平和」。子どもたちは、久しぶりの読み聞かせの世界に浸っていたように見えました。読んでいただいた本のおかげで、あらためて、平和の大切さを感じることが出来たのではないでしょうか。

たくさんの教室を回ってくださった4人のボランティアさんに感謝です。本当にありがとうございました。

今日は子どもたちに人気のカレーライス

今日は、朝から激しい雨が降り、学校中が蒸し暑い一日となりました。一週間のスタートの月曜日なのですが、疲れた様子の子どもたちもちらほら・・・。そんな中、今日の給食はチキンカレー。子どもたちに人気のメニューです。

カレーライスを食べてエネルギー充電!

給食後の昼休みの様子を見てみました。

近づいてみると・・・

細井先生が用意してくれた竹に七夕の短冊を付けている子どもたちでした。

コロナの影響でいろいろなことが制限されているためか、コロナが早くおさまりますようにというお願いが多かったようです。その中でも、自分たちの夢の実現を思い描く姿が伝わりました。

そのまま、学校内を歩いていくと、いろいろな子どもたちの過ごし方が見えてきました。中庭で遊ぶ子、教室で過ごしている子、先生と遊んでいる子、図書室で本を選ぶ子など、それぞれの楽しい過ごし方をしていました。梅雨も飛んでいきそうな子どもたちの楽しい様子でした。

学んだことを生かして(3年理科・2年体育)

3年生の理科ではゴムを伸ばした時に元に戻ろうとする働きを使うことで、物を動かすことが出来ることを学びました。ゴムを長くのばすほど、物を動かす働きは大きくなることを学習した後に、ゴールインゲームをしていました。スタート地点から7m離れた駐車場に車をぴたりと駐車させるゲームです。「1回目は12cm伸ばしたけれど、ちょっと届かなかったから、次は13cmにしてみよう。」と試行錯誤しながら挑戦していました。グループで相談して長さを決め、慎重にゴムを伸ばす子供たち。「あー、あとちょっとやった。」「前のタイヤは駐車場に入ったのに。」と残念がる子どもたちや、「行けそう、行けそう・・・やったあ。入ったあ。」と飛び上がって喜ぶ子どもたちなど、いろいろな子どもたちの姿が見られました。

2年生は、体育の時間に強く投げる方法や、狙って当てる方法について学習した後、的当てゲームをしていました。工夫された陣地を守る人と攻撃する人に分かれて運動をしていました。攻撃する人は、的を狙いながら強く当てなくてはならず、今までの学習が大切になってきます。守備陣も攻撃陣も楽しそうに競技に没頭していました。

社会見学に行きました(3年)

3年生が社会科で、野菜を作っている農家について学習しています。教科書で学習していても勉強にはなるのですが、実際に農家の方にお話を聞くことや農地を見学することのほうが、はるかに勉強になります。そこで、昨年度に引き続き、笠間農園さんにご協力をいただき、社会見学に行ってきました。

たくさんのビニールハウス、想像以上にたくさん植えてある小松菜の姿、暑い中、ビニールハウスの中で黙々と仕分け作業をしている方々の手際の良さなどに、子どもたちは目をくりくりさせて見入っていました。

ビニールハウスの中では、あっという間に地面が平らでさらさらになる様子を見せてもらい、自動で種をまいていく機械まで動かしてもらいました。機械が動いている様子を見て「すごい!すごい!」と歓声があがっていました。1年間でたくさんのお世話をしながらいろいろな種類の野菜を育てているお話も聞くことが出来て、子どもたちも大満足。

そんな中でも一番子どもたちが喜んだのが、小松菜の収穫体験です。「せっかくだから、大きいのを選んでもっていってね。おいしい小松菜をお家の人に食べてもらってね。」という笠間さんのやさしい一言に、子どもたちは、どの株が大きいかなと真剣なまなざしで選別していました。自分で切り取った株をお土産にいただき、感謝でいっぱいの社会見学になりました。学校に帰ってから、教えていただいたことを復習しながらさらに学習を進めていきます。

笑顔はじけるはまなすタイム

本校では、1年から6年生の異学年が交流するはまなすタイムを時々設定しています。今月のはまなすタイムは、昼休みに、6年生が考えた遊びを行いました。天気がよかったので、外で活動するグループもありました。6年生は、自分たちのグループの子が楽しめるようにと、学年で活動場所などの確認をした上で内容を企画したり、担当の先生と打ち合わせをしたりして準備を進めてきました。「ハンカチ落とし」を楽しんだり、「宝探し」を楽しんだりする姿が見られました。ユニークだったのが、3階の廊下全体をつかった「だるまさんがころんだ」です。音楽室のドアから「だるまさんが ころんだ!」というかけ声をかける子。パソコン室前からそろりそろりと音楽室前に向かって進み出る子。長い廊下を上手に使って楽しく遊んでいました。「風船バレー」を楽しんでいるグループもありました。いろいろな学年がそれぞれに楽しむ時には、ちょっぴり我慢したり、ゆずったり、優しい心で接したりすることが大切です。はまなすタイムでは、そんな気持ちも育っているような感じがしました。次のはまなすタイムが待ち遠しいです。

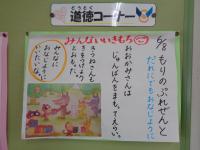

今日の授業の様子から

2年生のクラスでは、道徳の授業をしていました。「あぶないよ」という資料をもとに、自分たちの考えを出し合っています。優しそうで、身なりの整った人がこまっている場面で、親切な男の子が、男の人を信用してしまい、あぶないめに合うかもしれないというお話でした。先日の不審者対応訓練での津幡警察署の署員の方のお話とも重なり、子どもたちは活発に発言していました。今日の授業で、安全をよく考えて生活することの大切さについて改めて理解を深めていたような気がします。

4年生の理科では、「電流のはたらき」について学習していました。今までの学習から、直列つなぎだとモーターは速く回り、並列つなぎだとモーターの回転は変わらないことを思い出し、直列つなぎと並列つなぎの回路の電流の大きさはどうなっているのかについて考える授業です。グループで役割を工夫しながら実験したり、実験結果から分かったことを話し合ったりしながら、電流の大きさについてまとめていました。電池は身の回りの中にたくさん活用されています。それぞれのつなぎ方の特性を知ることは、いつかどこかで実際に役立つことがあるのではないでしょうか。

プール開き

今朝は、少し涼し気な空気を感じましたが、お昼に近づくにつれ、だんだん日差しも強くなり、夏を感じさせる一日となりました。

今日は、6年1組、2組がプール開きを行いました。

例年は学年で実施していたのですが、今年度は、プールには1クラスずつしか入らなことになっているため、5時間目・6時間目にそれぞれのクラスが行いました。どちらのクラスも、校長先生のお話を聞いた後、プールでの水難事故が起きないようにという思いを込めて、プールの四隅にお清めの塩をまきました。そのあと、水泳指導を行いましたが、相手との適度な距離を置きながら、あまりおしゃべりをしないで授業に取り組んでいました。明日からは、順次いろいろなクラスがプールに入ります。たくさんの時間はプールに入れないのですが、少しでも水に慣れて、自分の泳力を伸ばしてほしいものです。

生活の学習(1年・2年)

北陸地方も梅雨に入りました。今日は、曇り空の一日でした。そんな中、1年生と2年生が町探検に出かけました。

1年生は、近くの公園へ、2年生は向粟崎2丁目方面へ行きました。

それぞれの場所で、いろいろな発見をしたようです。探検へ行くと、交通ルールを確認したり、公共の場所での過ごし方を確認したりと生きた勉強ができます。また、実際に見たり触れたりしたことは心に強く残ります。子どもたちは、ちょっぴり疲れた表情を見せながらも、きらきらした笑顔で学校に帰ってきました。

不審者対応避難訓練

今日は、不審者が校内に入ってきた場合の訓練がありました。不審者に対応する職員、子どもたちの避難行動を指示する職員、不審者が確保されるまで子どもたちを守る職員などそれぞれの役割に分かれ、子どもたちの安全を確保する訓練です。訓練には、津幡警察署の警察官と内灘交番の警察官が協力してくださいました。訓練後に、放送で、警察官の方からのお話を聞きました。お話の内容を紹介いたしますので、ご家庭での不審者へのご指導の参考にしてください。

①危ない場所に近づかない

人がいない場所、暗い場所には危険が潜んでいる場合があります。そのような場所には近づかないようにしましょう。

②見た目では判断できない

不審者といえば、子どもたちは黒づくめのイメージをもちますが、実際に子どもたちに悪いことをする人は子どもたちに怖がられないような恰好をしていることが多いです。悪いことをする人は、見た目で判断できません。

③こわい人かもしれないと思った時の行動

用事もないのに近づいてくる人、遠くからじっと見ている人、帰ってくるのをじっと待っている人、知らない人なのに話しかけてくる人は、もしかしたら怖い人かも知れません。声をかけられたら「しっかり断る」「近くの人に助けを求める」ことが大切です。

④いざというとき大きな声を出せるように準備しておく

人は、恐怖心を感じた時や、緊張した時には、声が出なくなることがあります。大きな声を出したくても、小さな声しか出ないことがあります。日頃から大きな声を出すように声を鍛えておくことが大切です。特別な練習や訓練ではなく、普段の授業で大きな声で発表をしたり、元気いっぱいに歌をうたったりすることで、いざという時に、しっかりと声が出ます。

⑤いかのおすし

(画像:石川県警察のHPより)

いかのおすしのキーワードを忘れずに、いざというときに自分の身を自分で守るようにしましょう。

道徳の授業(1年)

入学してから、はや2か月たった1年生の道徳の授業です。

1組は友達について、2組はきまりについて話し合っていました。それぞれのクラスでは、道徳の資料を読み、お話に出てくる登場人物の気持ちを考えて、発表していました。友達について考える授業では、せっかくもらったおいしいさつまいもをうさぎさんに分けてあげる場面で、くまさんの気持ちを発表したくて、たくさんの子が手を挙げていました。きまりについて考える授業では、授業の最後に、学校のきまりについてどんなきまりがあるかを確かめ合っていました。どちらのクラスも、たくさんの子どもたちが手をあげて元気いっぱいに発表していました。また、話を聞く子も、相手の方を向きしっかりと話を聞けていました。2か月の成長を感じました。

道徳の時間は、気持ちを考えて発表するので、答えはありません。いろいろな人の考えを聞くことで、自分には今までなかった考えに気付くこともあります。また、自分の生活を見つめなおす機会になることもあります。一度お子さんの道徳の教科書を開いてみて、どんな資料で学習しているのか読んでみてください。

雨にも負けず

雨が降り続く月曜日となりました。休み時間に大好きな運動場や遊具コーナー、松林で過ごすことが出来なくなり、子どもたちは少しつまらないかもしれません。職員室にいると、1階プレイルームから、とっても元気な「1.2.3、4・・・」という掛け声が聞こえてきました。のぞいてみると、1年1組の子どもたちが準備運動をしています。1年生の係の子が、みんなに体操の指示を上手に出していました。けがを防ぐために、しっかりと体ほぐしをしているようです。

となりの体育館では1年2組が、自分たちの考えで、運動の場を作り上げている授業をしていました。どんなコースを作ると楽しめるかという話し合いでした。

2階理科室では、自分たちの授業で使うモーターカーを4年生の子どもたちが一生懸命作っていました。たくさんの部品があり、上手につくらないと動きません。説明書も複雑で、なかなか手ごわいです。そんな中、理科の先生が、自分がモーターカーを作る様子を撮影したものを動画で繰り返し見せていました。子どもたちは、自分の作業と照らし合わせて、先生の作り方を大いに参考にしていました。

5年生の教室へ進んでみると、外国語の授業でした。クラスの友達にバースデーカードを送るために、カードを作っていました。カードづくりに必要な道具を、英語を使って先生に伝えていました。先週から、5年生は、3階の普通教室から2階の多目的室へと教室移動しており、教室内の移動もスムーズにできるようになっていたため、子どもたちも楽しそうに授業していました。

2年生の教室では、こんな道具があったらいいなと思うものを考えてまとめる学習をしていました。「なんでもできる椅子」「頭がよくなるえんぴつ」 「ウイルスおまもり」など、子どもたちの必要感があふれているグッズがたくさんありました。

湿度が高く、じめじめとした空気の中でしたが、子どもたちは、雨にも負けず一生懸命授業に取り組んでいました。

とはいえ、この季節は、大人も子どもも体調を崩しがちです。これからも、早寝早起き朝ごはんで、子どもたちが学校で一日を楽しく過ごせるよう、ご家庭でも応援をお願いいたします。