校長室から

<校長室から> しなやかに、国際交流

本校のSSH活動は多岐にわたっていますが、その一つに「SSH国際科学交流」があります。平成18年度にSSHの指定を受けたときから、本校と韓国の大田科学高校(Daejeon Science High School for the Gifted)との交流が始まり、7月に韓国の生徒が小松を訪れ、12月には小松の生徒が韓国を訪れるという形が定着してきました。

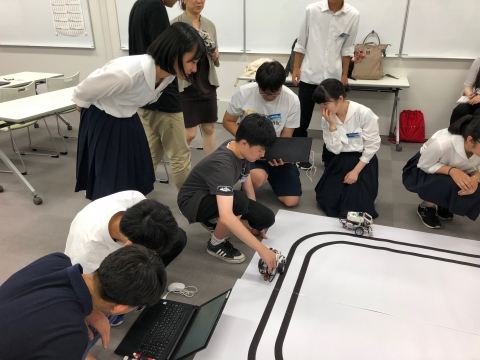

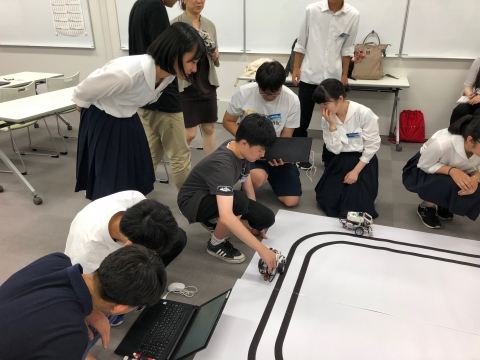

今年は7月28日~31日に大田科学高校の生徒8名・教員2名が来日し、本校2年理数科の生徒たちと共に、サイエンスヒルズこまつでのプログラミング研修や、石川県立大学での大学実験セミナーに参加しました。

4日間にわたるプログラムが始まる前、私には少しだけ気がかりなことがありました。一つは、今年度、大学実験セミナーの会場や内容を一新したため、日韓双方の生徒の反応や満足度はどうだろうか、ということ。特に、実験が微生物に関するものだったので、言葉の壁が高そうだな…と感じていました。

もう一つは、日韓関係の悪化に伴い、全国で行政交流や民間交流の延期・中止が相次いでいるらしいこと。幸い、大田科学高校との交流は予定通り実施できましたが、今の政治状況が韓国の高校生の心理にどんな影響を及ぼしているかまではわかりません。互いにどことなくぎくしゃくすることがなければよいが…という思いでした。

でも「案ずるより産むが易し」。一つ目の心配は、石川県立大の先生方が綿密に計画を立て、日本語・英語両方のテキストを準備してくださっていたことにより、ほぼ払拭されました。むろん、生徒たち(とりわけ小松の生徒たち)はオールイングリッシュでのコミュニケーションに苦労していましたが、私の想像以上に積極的にやりとりできていたと思います。

二つ目の心配も全くの杞憂でした。初日、小松高校に到着した一行を出迎えた瞬間から日韓の生徒が自然体で会話を交わす姿を目の当たりにして、「これが民間交流の良さなんだ」と肌で感じましたし、「うちの生徒もなかなかやるな」と嬉しかったです。

後で聞くと、本校のSSH担当の先生が前の週から生徒を呼び集め、交流がスムーズに行くように、ぺアを組んだり意識付けをしたりしてくださっていたとのこと。何事も準備ですね。そうした適切なバックアップがあれば、本校の生徒はいきいきと力を発揮できるということもよくわかりました。

最終日、生徒たちはすっかり打ち解けて、別れを惜しみ、再会を約束していました。この4日間の意義をそれぞれはどう感じたでしょうか。大きな刺激になったことは間違いないと思いますし、それが次の学びにつながってくれることを願っています。(私も、もう少し英語を勉強しないといけません)

このプログラムに関わってくださった皆さんに、心から感謝します。

<1日め:学校正門にて> <1日め:サイエンスヒルズにて>

<3日め:実験セミナーのプレゼン> <4日め:お別れ会>

今年は7月28日~31日に大田科学高校の生徒8名・教員2名が来日し、本校2年理数科の生徒たちと共に、サイエンスヒルズこまつでのプログラミング研修や、石川県立大学での大学実験セミナーに参加しました。

4日間にわたるプログラムが始まる前、私には少しだけ気がかりなことがありました。一つは、今年度、大学実験セミナーの会場や内容を一新したため、日韓双方の生徒の反応や満足度はどうだろうか、ということ。特に、実験が微生物に関するものだったので、言葉の壁が高そうだな…と感じていました。

もう一つは、日韓関係の悪化に伴い、全国で行政交流や民間交流の延期・中止が相次いでいるらしいこと。幸い、大田科学高校との交流は予定通り実施できましたが、今の政治状況が韓国の高校生の心理にどんな影響を及ぼしているかまではわかりません。互いにどことなくぎくしゃくすることがなければよいが…という思いでした。

でも「案ずるより産むが易し」。一つ目の心配は、石川県立大の先生方が綿密に計画を立て、日本語・英語両方のテキストを準備してくださっていたことにより、ほぼ払拭されました。むろん、生徒たち(とりわけ小松の生徒たち)はオールイングリッシュでのコミュニケーションに苦労していましたが、私の想像以上に積極的にやりとりできていたと思います。

二つ目の心配も全くの杞憂でした。初日、小松高校に到着した一行を出迎えた瞬間から日韓の生徒が自然体で会話を交わす姿を目の当たりにして、「これが民間交流の良さなんだ」と肌で感じましたし、「うちの生徒もなかなかやるな」と嬉しかったです。

後で聞くと、本校のSSH担当の先生が前の週から生徒を呼び集め、交流がスムーズに行くように、ぺアを組んだり意識付けをしたりしてくださっていたとのこと。何事も準備ですね。そうした適切なバックアップがあれば、本校の生徒はいきいきと力を発揮できるということもよくわかりました。

最終日、生徒たちはすっかり打ち解けて、別れを惜しみ、再会を約束していました。この4日間の意義をそれぞれはどう感じたでしょうか。大きな刺激になったことは間違いないと思いますし、それが次の学びにつながってくれることを願っています。(私も、もう少し英語を勉強しないといけません)

このプログラムに関わってくださった皆さんに、心から感謝します。

<1日め:学校正門にて> <1日め:サイエンスヒルズにて>

<3日め:実験セミナーのプレゼン> <4日め:お別れ会>