図書室より

全校一斉読書を行いました。

先月の前期読書週間(5月22日(火)~25日(金))にST前の時間を

利用し、全校一斉読書を行いました。

今年度は、全学年とも、生徒一人一人が自分で選定した本を読みました。

ただその中でも、2年生は「1年生の時より、少し難度の高い図書にチャレン

ジする」、3年生は「自分の進路先及び志望大学で学びたいことに関連する図

書」といった学年に応じた条件があり、3年の生徒達が事前に図書館に来て、

自分の志望する専門分野に関する本を一所懸命に探す姿も見受けられました。

また、読書週間の最終日に1年生のあるクラスを覗いてみると、

『モンテ・クリスト伯』『幸福論』といった読み応えのある本を読む生徒もい

ました。あまりに集中し過ぎていて、ほぼ全員、チャイムが鳴ってもしばらく

読み続けていたのが印象的でした。

今回の読書期間中、240冊もの貸出がありました。また今年度に入り、2年

生は「総合的な学習の時間」の探究活動で、図書館を頻繁に活用しており、

研究内容によっては、県立図書館から専門書をお借りすることもあります。

ぜひこうしたことが一つのきっかけになって、読書が生徒たちの生活の中の

一部になってくれたらと思っています。

ビブリオバトルを行いました

先月の22日(水)に1、2年生がビブリオバトルを行いました。ビブリオバトルとは「人を通して本を知る・本を通して人を知る」をコンセプトとする知的な書評合戦のこと。今回のテーマは昨年に引き続き「面白い本」。自分が面白いと思う本を、各グループにおいてプレゼンし合い、グループ代表を選出し、最後はクラスの代表を決めました。

グループ毎に楽しくプレゼン ハリーポッターで意気投合

みんなの前でプレゼン真っ最中

また、本校で特に力を入れているのは、「表現力」。事前に生徒達は、聴き手が理解し興味を持ってもらえるようにと構成を工夫し、本番に備えました。本番では、発表者がプレゼンした後、聴き手よりコメント(「どのような内容だと理解したか」「良かった点・改善したら良い点」)を受け取り、本当に理解してもらえたのかどうか確認し、さらに改善策を考えました。本、クラスの仲間、そして自分自身の新たな一面を知り得ると同時に、表現力を磨く良い機会になったようです。

今年度初めてプレゼンに挑んだ1年生のあるクラスの振り返りから幾つか紹介します。

○内容を構成するとき、聞き手によりわかりやすいようにすると

いうことがわかった。他の人のプレゼンを聞いて、読みたいと

思った本がいっぱいできた。

○プレゼンの上手い人は、聴く人のことを意識してやっているん

だなと思った。

○みんなの話し方がすごく聞きやすく、自分もできるようになり

たいと思った。文に一貫性があると聞きやすいんだと思った。

○とても緊張し、練習のときはしていたジェスチャーが全くでき

ませんでした。本当はもっとスラスラとしっかり暗記をして、

みんなを引きつけるような感動してもらえるようなプレゼンが

したかったです。やっぱり自信は練習からしか生まれてこない

と改めて思いました。この経験を生かして、これからも失敗を

恐れず、しっかりと挑戦します!がんばります。

○プレゼンをする訓練にすごくなったなと思いました。

○今日自分がプレゼンしてみてプレゼンというものがすごく難し

いと感じたし、代表の人のプレゼンを聞いて気づかされたこと

学んだことがたくさんありました。すごく勉強になりました。

○いろんな人の話を聞いて読みたいと思う本がたくさんあった。

自分のプレゼンをもう一度やり直したいと思った。

○クラスメイトの意外すぎる一面を知れておもしろすぎました!!

みんなすごすぎる・・・!!

○みんなが思っている“面白さ”の違いがわかって、そこに面白さ

を感じました。

○楽しく面白かった。本の魅力だけでなく、話し方についても学

ぶものがあった。

○人によって面白さの価値観が違うということは分かっていまし

たが、その違いこそがビブリオバトルで、自分の特徴となって

光ってくるんだと思いました。

今後は学年大会、1・2年の頂上決戦を予定しています。

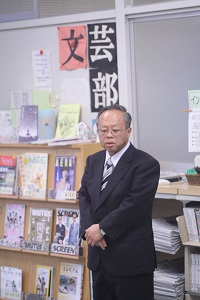

「図書寄贈へのお礼の会」を行いました。

二水図書館において、先月26日(水)に1,2年の図書委員が参加して、「図書寄贈へのお礼の会」がありました。図書を寄贈して下さったのは、本校23期の松原清先生です。今回、松原先生より先生ご自身が選んで下さった本92冊を含む197冊の図書を御寄贈いただきました。

当日のお礼の会では、藤井校長先生より、谷本正憲県知事からの感謝状が授与され、生徒会長の中嶋和さんから、「これから松原先生に寄せていただいた本を課題解決や情報収集、探究活動など自主的な学びのために役立て、貴意に沿うように使っていきます」と感謝と決意の言葉が贈られました。

会の最後に、松原先生より後輩達に向け、「長い目でどんな世の中になっていくか、見てほしい。その上で、将来の進路選択のヒントとして活用してほしい」とのお言葉がありました。先生の思いを受けとめて、一人でも多くの人が本を手に取ってくれたらと思います。

新学期前、 “ほっと”な二水図書館を覗いてみると・・・

そんなある日、二水図書館を覗いてみると・・・

生徒たちが、思い思いに読書や調べ物に取り組んでいました。

その中には、高校に入って初めての読書感想文を書こうと、

本を探しに来る1年生もいます。

また、2年生のあるグループは、約1ヶ月後に控えた修学旅行先の台湾を調べていました。

初めての台湾でどんな発見があるのか、今から楽しみですね。

そして、隣の学習室を覗いてみると・・・、

3年生が真剣な眼差しで受験勉強に取り組んでいました。

ガンバレ3年生諸君‼

夏休みのある日の二水図書館の様子 修学旅行先の台湾を調べる生徒達

夏休みのある日の学習室の様子

ところで、二水の図書課では、この夏に、『ビブリオバトル』(競技スタイルの書評発表会)を

図書委員の生徒を集めて行いました。

京都大学の学生さんが考えたというこの知的なゲーム、今回のテーマは“元気になれる本”

(今回は、多くの人が初対面同士ということで、まずは自己紹介ゲーム等をしました。

そして、いざ本番へ!)

生徒一人一人が、自分が元気になれる本を持ち寄って3分間プレゼンを行い、

その後に質疑応答の時間を設け、最後は投票で「チャンプ本」を決めました。

これぞと思う一冊を手に、只今プレゼン中・・・

以下は、参加生徒の感想です。

・初対面の人と自分のオススメの本を紹介しあうのに、最初は少し抵抗があったけれど、実際 にやってみたら意外とおもしろかったです。

・人生初のビブリオバトルだったんですが、失敗を恐れずすることができました。

・私は1分程度しか話せませんでしたが、3分間しっかり話している人が多くてすごいなと思い ました。今日の経験を次に生かせればと思います。

・3分間しゃべる続けることの難しさを感じます。相手が知らない本を紹介する際には、内容を丁寧に説明するより、物語の雰囲気や、ジャンルなどを明確にしたうえで、物語のさわりに触れておけばいいのが分かった。

・自分の知らない本ばかりで、どれも読んでみたいと思ったし、知っている本もまた、もっと深く 読み込んでみたいと思えた。

・初めてのビブリオバトルで緊張した。久しぶりに本を読む機会になった。

人に順序立てて説明する難しさを感じた生徒も多く、よい経験になったようでした。

また、これをきっかけにして2学期以降も、読書の輪が広がってくれることを願っています。

途中の休憩時間の様子・・寛いでいます。 チャンプ本を片手に微笑む

優勝した2年生の高橋さん

七夕に、二水図書館より願いを込めて…。

7月7日(木)は七夕の日。

二水図書館でも、七夕用の笹竹をガレリアに飾りました。

すると、担任や部活の先生方から聞いた生徒達が、次から次へと自分の願いを

したために来てくれました。

気づけば準備してあった短冊60枚もあっという間になくなってしまい、

急きょ新たな短冊を用意しました。

それにしても、自分の願いを考える時の生徒達の表情は真剣そのもの。

いい表情をしています。

書き終えると思いを込めつつ、笹の葉に短冊を結んでいました。

一人一人の大切な大切な願い、叶うといいですね。

私の短冊、どこに結ぼうかなあぁ~。

楽しそうに短冊を結ぶ仲良し3人組。 さりげなく踏み台を押さえてくれる友達、いいね。

七夕飾りの向こうでは、二水祭のダンスの練習をする風景も…

短冊片手に、本もパラパラ。 図書館前の廊下は先月まで画廊でした。

さて7月は‥。