TADA Erementary School

4月のはじめのころに,元素周期表なるものを紹介したところ,子どもたちが欲しいと言ったので,ダメ元で注文してみました(以前,無料で配付していた機関があった)。すると,送料のみこちらの負担で,カラー刷りのきれいな周期表のポスターを送ってくださいました。

4月のはじめのころに,元素周期表なるものを紹介したところ,子どもたちが欲しいと言ったので,ダメ元で注文してみました(以前,無料で配付していた機関があった)。すると,送料のみこちらの負担で,カラー刷りのきれいな周期表のポスターを送ってくださいました。 水溶液の性質とはたらきの最後の授業は、「未知の水溶液の名前をあてよう」です。

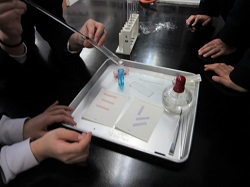

水溶液の性質とはたらきの最後の授業は、「未知の水溶液の名前をあてよう」です。 6年生ともなると,危険な水溶液,塩酸や水酸化カルシウム水溶液などを扱います。そこで,安全めがねをかけて実験するわけですが…この安全めがね。「こんなんかけたくない…」というかと思いきや,ちゃんとみんなかけてくれます。

6年生ともなると,危険な水溶液,塩酸や水酸化カルシウム水溶液などを扱います。そこで,安全めがねをかけて実験するわけですが…この安全めがね。「こんなんかけたくない…」というかと思いきや,ちゃんとみんなかけてくれます。 水溶液の性質の学習で,「水溶液にとけている〈もの〉」に注目してみました。

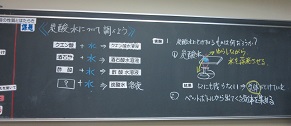

水溶液の性質の学習で,「水溶液にとけている〈もの〉」に注目してみました。