学校生活の様子

体力向上アクションプラン 放課後教室

10月27日(水)に、石川県立大学の宮口教授が来校し、放課後体育教室を行いました。

参加を希望した1年生・2年生・4年生の児童25名に、二重とびを跳べるようになるためのポイントや2人跳びの技の紹介など教えていただきました。

総合「わたしたちにできること」

今4年生は総合の時間に体の不自由について学習しています。

今日は視覚障害について学ぶために、西さんに来ていただき、一緒に学習しました。

盲導犬のウーノくんも一緒に来校してくれました。

毎日の生活で使う白杖などの道具や、階段の上り下りの際の盲導犬の動きについて

学ぶことができました。

今日の学びを、これからの総合の時間だけでなく、毎日の生活でも生かしていきたいですね。

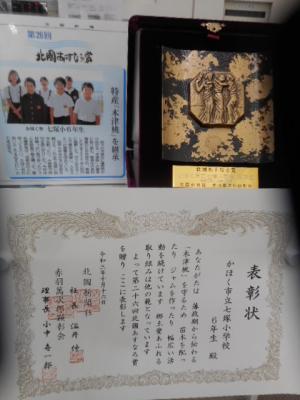

「北國あすなろ賞」受賞

「北國あすなろ賞」受賞

本校6年生が、ここ数年継続的に「総合的な学習」で取り組んでいる【地域の伝統「木津桃」】の活動が、北國新聞社主催の「北國あすなろ賞」を受賞しました。

1学期間、6年生は地域伝統の木津桃の歴史や栽培法、料理などを調べ、地域の方に苗木を配布したり、収穫した実で作ったジャムを下級生に食べてもらうなど、楽しく活動しながら郷土愛を育んできたことが認められました。

開催! 運動会

みんなのパワーが大きな力になって雨雲を吹き飛ばしまし、3年ぶりの本校運動場での開催です。

「努・来・勝 (どっこいしょ)! オリパラ選手のように全力出し切れ 運動会」 をスローガンに、

かけっこ、演技、応援団、リレー、高学年の係活動で、全力を出し切った265名の七塚っこでした。

保護者・地域の皆さん コロナ対策の中での開催にあたり、お力添えをありがとうございました。

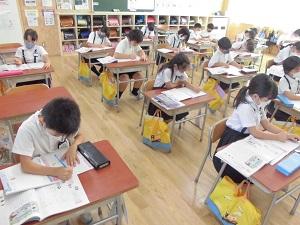

道徳の授業(3年)

「友だちのいいところはどこかな?」の質問に、

たくさん手が挙がる子どもたち。

「○○さんは大きい声が出せるところです。」「たしかにー!」

「△△さんはいつも発表を頑張っています。」「うんうん、そうそう」

と、次々に友だちのいいところを発表してくれました。

↓「あなた頑張っているよ」と伝え合っています。

次の質問は「自分のいいところはどこかな?」でした。

さっきよりも手が挙がる子が減りましたが、

堂々と自分のいいところを言える子もいました。

『お母さんの「ふふふ」』という話を読んで、

・いいところを見つけてもらえると、嬉しい気持ちになること

・いいところをその友だちに伝えると、自分も嬉しい気持ちになること

・だれにでもいいところがあること

・いいところをどんどんのばしていくとすてきな人になれること

について話し合うことができました。

自分らしい「いいところ」をどんどんのばして、

これからもどんどんすてきな人になっていってほしいなぁと願っています。

~児童のふり返りより~

・得意なプールのバタフライのレベルを上げるために、家のベットの上で練習したい。

・自分のいいところをのばすために、もっと周りを見て行動したい。

・わたしは、字が上手なのがいいところだけど、習字をもっとたくさん練習したい。

・わたしの明るい性格を生かして、もっとみんなを明るくするために、どうやったらいいかを考えたい。

スクールシアター(5年生)

河北台中学校で芸術鑑賞をしてきました。

劇団あとむによる「あとむの時間はアンデルセン」を見てきました。

・「パンをふんだ女の子」

・アニメイムで遊ぼう!

・「とうさんのすることはみんなよし」

子どもたちはどれも食い入るように見ていました。

そして、自然と感嘆の声を上げたり、拍手をしたりしていました。

また、おうちでも感想を聞いてみてください。

教育相談をやってます。

毎週木曜日にスクールカウンセラーの木下先生が来校しています。

お子様のことで気になることがありましたら、どんなことでも気軽に相談してみませんか?

相談がありましたら,担任を通じて連絡帳でお知らせください。また,学校に直接お電話していただいてもかまいません。都合のよい日時を決めたいと思います。

野外体験学習(5年生)

とてもいい天気の中、野外体験学習に行ってきました。

登山では、仲間と声をかけ合ったり、

他の登山者と会話を楽しんだりすることができました。

とても急な斜面、むき出しになっている木の根、出っ張っている岩などがある足場の悪い中、

最後まで諦めずに登り切ることができました。

仲間同士で「がんばれ-。」「あとちょっと。」など、励まし合ったり、

「頭上に注意。」「足元に注意。」などの気をつけることを伝え合ったりなど、

互いに声をかけ合いながら協力することができました。

今日の一日でみんな大きく成長したように感じます。

今日、経験したことをこれからの生活に生かしていけたらと思います。

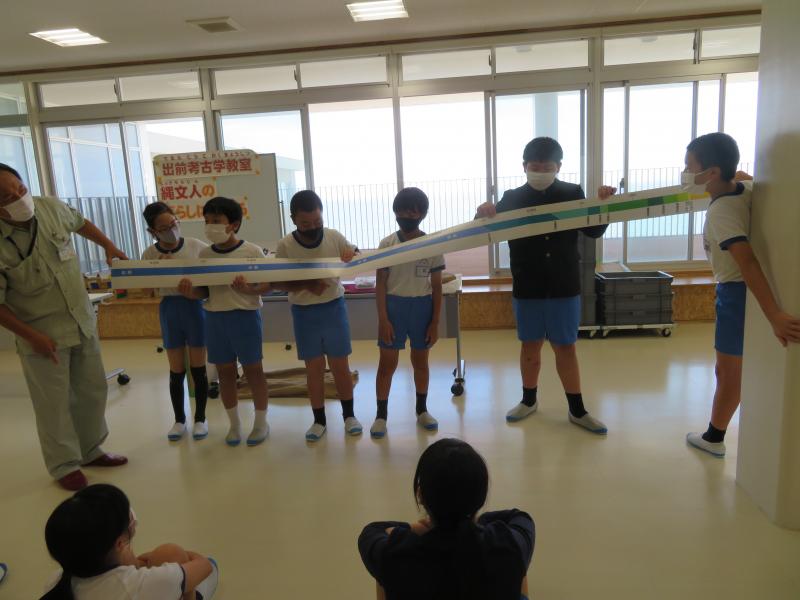

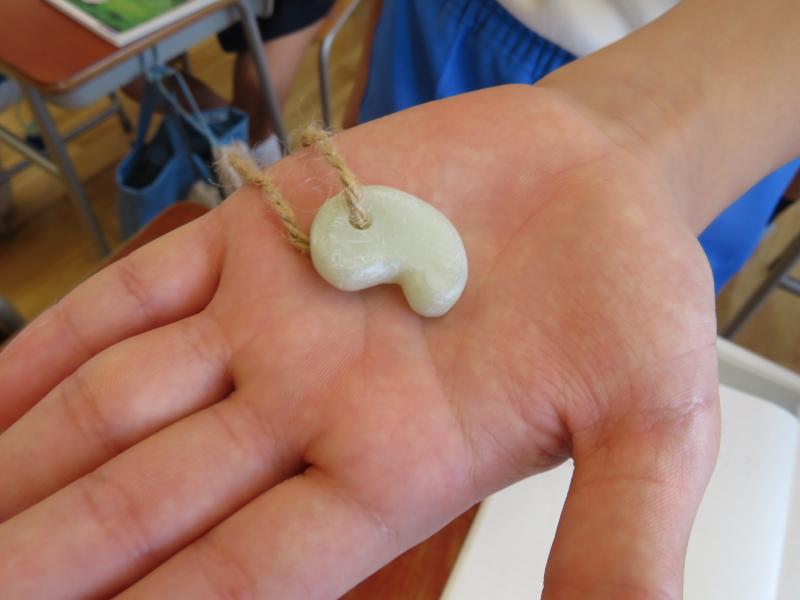

土器焼き・勾玉づくり体験教室

3・4限目に土器焼き体験・勾玉づくりを行ないました。7月につくった自分だけの弥生土器を焼き上げ、完成させました。焼き上げている間にクラスに分かれて勾玉をつくったり、縄文時代の暮らしや道具を振り返ったりしました。当時の生活の難しさを学ぶ良い機会となりました。

食育

食育

今日栄養教諭の坂井先生をおまねきし,,1限目に1年生,2限目に2年生の食育の授業が行われました。1年生は「たべもののひみつをしろう」で3色の食品を好き嫌いなく食べる大切さを2年生は「しっかりたべようあさごはん」で紙芝居を見て話し合いを深め,あさごはんの大切さを知りました。

稲刈り体験(5年)

5月に植えた苗は立派に生長していました。

その稲を今日は刈ってきました。

ほとんどの子が稲刈り初体験でしたが、

誰もケガをすることなく上手に刈り取ることができました。

後日、稲刈りを教えてくださった渡辺さんが米を学校へ届けてくださるそうです。

とても楽しみですね。

稲の管理やたくさんのことを教えてくださった渡辺さんに感謝いたします。

ありがとうございました。

9/13 美しい日本語講座1・3・5年

フリーアナウンサーの松田さんを講師としてお招きして、1年、3年、5年の子どもたちが美しい日本語について学びました。おしゃべリモコンを使って、相手に伝わる話し方「相手の反応を見ながら声の速さや大きさに気をつけて」話すことを習いました。また、話す練習をすることが大切なことやプラス言葉をたくさん使うと幸せを呼び込むことにつながること等を教えていただきました。明日からの学校生活に生かしていくことができたらうれしいです。

エアータッチでのあいさつ運動

エアータッチでのあいさつ運動

新学期が始まって、3週目に入りました。9月の生活の目当ては「気持ちの良い挨拶をしよう」です。この2週間、大きな声は出さないものの目を合わせてお辞儀をして挨拶するなど、子どもたちの挨拶は日に日によくなってきています。今日からは児童会の代表委員が朝の玄関前に立って、手を触れないで心を通わせる方法としてエアータッチ運動に取り組んでいます。

9/10 タブレットを使った授業

4年国語「あなたなら、どう言う」の単元で、対話の学習をしました。対話の様子をタブレットでビデオ撮りし、オクリンクという学習ソフトを使ってお互いの様子を見ました。その様子から相手によく伝わる話し方について学習を深めることができました。

9/8オンライン授業の練習

オンライン授業に備えて、1年生が6つの教室に分かれて、タブレットを使った授業の練習をしました。6年生に手ほどきを受けながら、上手に操作することができました。授業の後半は教師から動物クイズが出され、楽しそうに答えていました。

自殺予防に係る文部科学大臣のメッセージ

夏休み後の学校が始まって、不安や悩みがあるみなさんへ文部科学大臣からメッセージがあります。

もし困ったことや嫌なことがあったら、一人で悩まずに、周りの誰かに相談してみましょう。

保護者や学校関係者等のみなさまへのメッセージはこちらです。

二学期が始まりました

二学期が始まりました

9月1日、涼しい朝になりました。久しぶりに全校児童が登校し、玄関では元気なあいさつが飛び交い、学校は活気にあふれました。

夏休み中は、保護者の皆さんや地域の方々が温かく見守ってくれたお陰で、子ども達には特に大きな事故や病気もなく、元気に過ごすことができたようです。中には生活リズムが崩れてしまった子もいるようです。これからしっかりと整えていきましょう。

初日は1時間目に始業式を行いました。校長先生からは「二学期も体の調子を整えて、自分の力を精一杯発揮し伸ばしていこう」とお話がありました。その後、教育実習生のご紹介に続き、生徒指導の先生から「挨拶の素敵な人になれるように」、保健室の先生からは「新型コロナにかからないための生活の仕方をがんばっていきましょう」とお話がありました。

2時間目からは、さっそく各学級で授業が開始されました。

→ 夏休みの作品が集まりました

→ 2時間目からの授業の様子

文書訂正のお知らせとお詫び

夏休み応募作品の記載内容に誤りがございました。

つきましては、下記の通り訂正をさせていただきます。

ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

記

<訂正箇所> 1「JA共済書道」コンクールの規格蘭

|

(誤) 半紙の部 タテ約33cmXヨコ35cm |

(正) 半紙の部 タテ約33cmXヨコ約24cm |

いしかわっ子体力向上アクションプランの取組

石川県「いしかわっ子体力向上アクションプラン」の取組として、石川県立大学宮口教授に来校していただき、4年生に対して、ラダートレーニングと縄跳び指導をしていただきました。

宮口教授は「なわとび検定」も作成しています。ぜひ動画も確認しながら、ご家庭でもお試し下さい。

https://www.nawatobi.jp/nawatobikentei8/

夏休み中の「新型コロナ」感染予防の徹底について【かほく市教育委員会】

夏休み中の「新型コロナ」感染予防の徹底について【かほく市教育委員会】

あさってから、待ちに待った「夏休み」です。

「新型コロナウイルス」や「熱中症」にかかってせっかくの夏休みが台無しにならないように、下のリンクの注意書きを読んでしっかりとした生活をしましょう。

→ 【かほく市】夏休み中の新型コロナウイルス感染症対策の徹底について.pdf

また、朝6時には起きて、6:25からのテレビ体操やラジオ体操をしてから朝ご飯を食べれば、自然と体の調子が整います。

41日間の休み中は、生活のリズムを崩さないようにがんばりましょう。

プールの授業

今週は、プールの授業にクラブパレットから水泳の先生に来ていただいています。

1クラス1回ですがプールが楽しくなるようにや、よりきれいに泳げるようにと、ご指導いただきました。

哲学対話(5年)

西田幾多郎哲学館の方が学校に来てくださり、

哲学について学びました。

「友達に有効期限はあるのか?」

「友達はたくさんいた方がいいのか?」

「約束は守らなきゃいけないのか?」

というテーマから各グループで1つずつ選び、

そのテーマについて自由に考えました。

そして考えたことを相手に伝えました。

もしまた哲学対話をするなら、

「うそはなんでついちゃいけないのか?」

「100円は高いか、安いか?」

「子どもなら何をしてもいいのか?」

などのテーマで考えたいという思いをもっていました。

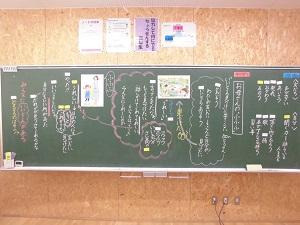

産地調べ(5年)

食糧生産の学習で、わたしたちが普段食べている食料品の産地について調べました。

家から持ち寄ったスーパーマーケットのちらしを使って、

産地を確認しながら白地図に貼っていきました。

決められた時間を意識しながら、グループで協力し、てきぱきと作業している姿が見られました。

また、都道府県の位置を確認するため、進んで地図帳を使って調べている姿も見られました。

作業しながら「石川県産が多いね。」「スイカでしょ。」といった会話も聞かれました。

海浜クリーン作戦(4年生)

からっと晴れて、暑い一日となりましたが、

時間を短縮して海浜クリーン作戦を行いました。

去年同様、4年生だけでの実施になりました。

七塚の海を綺麗にするため、海に来た人が安心して遊べるため、

海の魚たちがのびのびと泳げるようにするため、など

子どもたち一人ひとりがめあてをもって取り組みました。

最後には、45Lの大きいごみ袋約15個分のごみを拾いました。

大きいゴミがなくなって、綺麗になった海をみて、

「すこしでも綺麗になって嬉しいな。」

「でもまだしたかったな。」

「毎週拾いに来たいな。」

と話している子どもたちの姿が見られました。

七塚の偉人(みんなのせんぱい) 展示

七塚小学校出身の偉人、高橋ふみ・竹内外史の展示が新しくなりました。

西田幾多郎記念哲学館の学芸員お二人にご協力いただき、

高橋ふみの軌跡が子ども達にもわかりやすく説明されています。

高橋ふみの年譜も制作していただきました。

地域の先輩が目標の向かって前進していた姿を、子ども達に見てもらいたいと考え、

(みんなのせんぱい)と副題をつけました。

たくさんの子ども達の心に誇りと希望が宿るといいなあと思っています。

校長室前の廊下に展示していますので、ご来校の際には、ぜひご覧ください。

ご協力いただいた西田幾多郎記念哲学館のみなさま、

本当にありがとうございました。

今日は家族de読書の日です!

今朝の朝読書は、家族de読書の日、恒例の読み聞かせ放送でした。

今日の絵本は「スイミー」(作: レオ・レオニ、訳: 谷川 俊太郎、出版社: 好学社)です。

英語と日本語が併用されているバージョンで、英語は英語アシスタントの先生に、日本語は現在、光村国語の教科書で授業をされている2年生の先生に読んでいただきました。

みなさん英語でのスイミーはどうでしたか。お話は知っている人は多いと思いますが、英語だとまた違った雰囲気で楽しめたのではないでしょうか。

英語併用の絵本は図書室に置いてあるので、ぜひ英語の文章を確かめに来て下さい。

今日は家族de読書の日です。今日から27日(日)までの、お家の都合のつく時に、家族で本に親しみましょう。

おうちの方へ・・・今回は、ご家族の方にも感想を記入する用紙を子どもたちに配ってあります。毎日お忙しい中、大変恐縮ではありますが、ぜひ我が子とスキンシップを兼ねながら、本を介して、楽しい時間を過ごして下さればと思います。土日を2回含めた10日間の間に取り組んで、28日月曜日までに、用紙を担任の先生に提出することになっています。よろしくお願いいたします。今日の読み聞かせもどうだったか、ぜひ聞いてみて下さいね!

2年ぶりのプール(5年)

先日、5年生がプールサイドの除草をし、

6年生がプールの中を掃除してくれたきれいなプールに久しぶりに入りました。

シャワーを浴びたときは寒そうにしている様子もありましたが、

天気がよく、プールの中に入るととても気持ちよさそうでした。

これからも天候に合わせてプールでの授業をしますので、

準備の方をよろしくお願いいたします。

西田幾多郎哲学館の見学(5年)

哲学館へ行ってきました。

貴重な場所や物を見ながら、分かったことを紙にたくさんメモしている姿が見られました。

また、西田幾多郎先生の直筆原稿を見ながら、

自分の字よりきれいだなとつぶやく姿も見られました。

今日は時間が限られていたため、ゆっくりと見られなかったのでということで、

哲学館の方から観覧料無料券(保護者2名まで)をいただきました。

プール開き

天気も良く、今日は待ちに待ったプール開き。ぷーるのきまりを確かめ、6年生が合同でプールに入りました。

久しぶりのシャワーはとても冷たく、子どもたちも大さわぎ。

でも、一度プールに入ると、だんだん体も慣れてきて気持ちよく感じました。

代表の児童が模範泳を泳ぎ、そのあとみんなで泳いだり、流れを作ったりしました。

もっと入りたい!次はいつ!?といった声がたくさん聞こえてきました。

2年ぶりのプールですが、これから少しずつ泳げるように練習していきます。

6年総合 木津桃について調べよう

かほく市七塚地区の伝統「木津桃」について自分たちでテーマを決め、調査を進めています。

木津桃を観察したり、先輩方の木津桃調査結果をもとに追究したりしながら、グループごとに課題を決めて調べています。

どのグループも熱心に調査を調べ、具体的に木津桃の実や新芽を観察して特徴や育ち方を調べるグループや、木津桃の歴史などを調べています。

6年土器づくり体験

社会の学習で縄文・弥生時代を学習しています。

今日は、スポーツ文化課の方をお迎えして、縄文時代や弥生時代の土器のお話をお聞きしました。

その後、一人一人が一生懸命心を込めて弥生土器づくりを行いました。

弥生の時代の人々が食べものを食べるために工夫していたことを身をもって味わえたと思います。

作った作品は2ヶ月ほど乾燥させ、9月に土器焼き体験を行って完成させる予定です。

6年ナップサックづくり

6年ナップサックづくり

家庭科の時間にナップサックを作りました。ミシンの直線縫いやひもの通し方を覚えてできるようになったから次に生かしたいです。上手にポケットを付けていた児童もいました。感心しました。

1・2年生の遠足

先日行えなかった遠足のかわりに、1・2年生が七塚中央公園に行ってきました。

1・2年生にとっては遠い道のりでしたが、安全に気をつけ、頑張って歩きました。

中央公園では、「仲良く遊ぶこと」「安全に気をつけること」「1人ぼっちを作らないこと」をめあてに行動しました。どの子も楽しい時間を過ごせたようです。

環境委員会 人権の花運動

今年も「人権の花」が届きました。

「人権の花運動」とは、命ある花をみんなで協力して育て、命の大切さをわかってもらう運動です。環境委員会が学校の代表として、プランターに植えました。今年は,「マリーゴールド」「ベチュニア」「インパチェス」「ベゴニア」の4種類の花を植えました。今日植えた花は,玄関の前に置いてあります。花を見て,自分も周りのみんなも大切にしたい、と感じてくれたらと思います。

6年プール掃除

昨年度は、できなかったプール掃除。2年分の汚れを、6年生みんなで掃除しました。

はじめは濁っていたプールも、6年生の協力によってピカピカになりました。

プールに入れる日を待ち遠しく感じている下級生のために一生懸命なみなさんでした。

苗のお世話(2年)

生活科で育てている野菜の苗のお世話をしました。

しばらく見ないうちに、雑草が伸びてしまったので、せっせと草むしりをしました。「先生、くもがいるから、手が出せません。」と言う児童がいて、時代を感じました。

草むしりのあとに観察をすると、キュウリとなすの花がさいていました。なすの花を初めて見る児童もいたようです。

3・4年生遠足

雨風がひどい日でしたが、風が少し弱まる時間まで出発を遅らせ、

列を分散するなどして、工夫しながら「かほっくる」に到着することができました。

かほっくるでは、施設の方のお話をしっかり聞いて、

おいしいお弁当を食べてから、たっぷり遊びました。

汗だくになりながら、楽しく仲良く友達と遊ぶことができました。

帰りの道中でも「楽しかったから帰りも頑張れる!」「かほっくるの休園が終わったら、絶対何回もかほっくるに行く!」と今日の感想を楽しそうに話していました。

お忙しい中、今日の遠足の準備をしてくださり、本当にありがとうございました。

6年遠足・・・

あいにくの天気により、朝からどことなく元気がない子どもたち。せっかくの遠足も中止となってしまいました。

窓際に飾ったてるてるぼうずも子どもたちの気持ちを汲んで、涙を流しているようでした。

4時間目は遠足の代わりに体育館でレクリエーション。みんなで楽しく汗を流して遊びました。

その後は、みんなでお弁当タイム!

今、できることを力いっぱい楽しむことができる、すてきな姿を見ることができました。

6年道徳「それじゃ、ダメじゃん」

という質問に、なかなか発表しない子どもたち・・・

何人かは自分の長所を答えることができましたが

「なんか自分の長所を言うのって恥ずかしい・・・」とのつぶやきも聞こえました。

「では、あなたの短所はなんですか?」

と質問を変えると、たくさん手があがり、自分の身体的特徴のことや性格のこと、日頃怒られていることなど・・・たくさんの意見が出ました。

その後落語家の春風亭昇太さんの「それじゃ、ダメじゃん」という話を読んで、昇太さんが短所を長所に変え、成功したということを紹介しました。そこで、改めて黒板を見てみると・・・?

「あれ?本が好きっていう長所と本が好きすぎるっていう短所がある・・・ということは、短所は長所に変わるかも?!」ということになり、みんなで短所を見直しました。

「ネガティブ」➝「慎重に考えて行動できる」 「ドジ」➝「思い切りがよい」

「本が好きすぎる」➝「集中力がある」 「うるさい」➝「元気」 「こわがり」➝「慎重」など・・・

言い換えれば、たくさんの黒板はみんなの長所にあふれていたことに気づきました。

これから、クラスのみんなで短所を長所に変え、自分の長所がたくさん言えるようなクラスになってほしいなぁと

感じました。

児童のふり返り

*自分の前向きというよさから、他の人も前向きにできるような人になりたいと思いました。

*自分のマイペースというよさで、さらによく考えて自分の考えをもつということをしていきたいです。

*私はこのお話を読んで、自分の短所だと思っていたことも長所に変えられることが分かったので、

これから短所を長所に変えられるように短所を生かしてみたいと思いました。

*みんなの意見を最後までしっかり聞いてあげられることと、自分の優しさを、

これからもっと増やしていきたいです。

*ぼくは、自分の長所がないところが短所だと思っていたけど、

昇太さんのように短所を生かしてこれからたくさんのことにチャレンジしたいです。

道徳の授業(5年)

今日の道徳の授業で、親切にすることについてみんなで考えました。

〜教材文のあらすじ〜

おっとりとしたハルカを助けることが多いユウコ。

同じ委員会に入りたくて、二人とも飼育委員会を希望したのですが、

定員より一人多い状態になります。

二人で別の委員会へ行こうと言うハルカに対して、

ハルカのやりたい委員会をした方がいいと思ったユウコは

「わたしは別の委員会に行くね。」とはっきり言います。

ユウコと離れてしまうハルカの不安な気持ちも感じながら、

それでもハルカのためを思って行動したユウコの気持ちを考えました。

この教材文を通して、ユウコの心情を想像しながら、

本当の親切とは、相手のためを考えることが本当の優しさであると考えました。

〜児童の振り返り〜

・相手のことを思った行動が親切だと思った。

・算数の時間に、他の人に教えるときは、答えを教えないでやり方を教えることが本当の親切だと思った。

・私も相手のための行動をしていきたいと思った。

・相手の思いを尊重していきたい。

1・2年生の遠足・・・

今日は1・2年生の遠足の予定でしたが、あいにくの雨のため、予定を変更することになりました。体育館で友達とお弁当を食べました。いつもとは違うメンバーで美味しいお弁当を食べられたのが嬉しかったようです。

コロナ対策の取組

コロナの感染対策と、熱中症対策のために、本校では登下校の傘差しを推奨しています。

登下校で、人と距離をとって歩くことができるほか、晴れの日には熱中症予防にもなります。

登下校でグリーンロードをはみ出さないように、指導していきたいと考えています。

5/19 児童生徒等に向けた自殺予防に係る文部科学大臣のメッセージ

文部科学大臣より、不安や悩みを抱える全国の児童生徒や学生、保護者、学校関係者等へ向けた自殺予防に係るメッセージの通知がありましたのでお知らせします。自殺予防の取組に対してご理解いただき、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現に向けて、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

5/17クラブ活動

昨日、クラブ活動を行いました。4年生にとって、初めてのクラブ活動です。

自己紹介を行った後に、年間計画をたて少しだけ活動を行いました。

写真はパソコンクラブの活動の様子です。自分のペースでプログラミングに親しみ、楽しんでいました。

野菜の苗植え(5年)

学級園の畑に野菜の苗を植えました。

ミニトマト・きゅうり・枝豆・さつまいも・オクラの苗を植えました。

美味しい野菜ができるよう、みんなで協力して育てていきます。

収穫が楽しみです。

コミスクだより

コミスクだよりを出しましたので、ご覧ください。

避難訓練

避難訓練

今日2時間目の終わり頃「理科室から出火」という想定で避難訓練が行われました。

新型コロナ感染症対策ということで、教室や廊下に整列するところまでの訓練になりました。

児童は放送を静かに聞き,出火場所を指さして確認し,一言もしゃべらず速やかに名簿順に並ぶことができていました。

いつ起こるかわからない火災。いつ起きても今日のように落ち着いて行動し,自分の命を守って欲しいと感じました。

光のプレゼント

2年生が図画工作科の学習で、光を当てて出来る模様や色を楽しむ学習をしました。

たまごパックに思い思いの色を塗り、色を当てると、素敵な色が浮かび上がりました。

出来た色をタブレットで写真を撮り、みんなで共有しました。今後も色んな場面でタブレットを活用していきたいです。

2年生タブレットを使った学習

2年生が、1年生と交流する目的で、タブレットで読み聞かせを録画し、自分たちの読み聞かせをチェックしました。声の大きさや、音読の速さを確認することができたようです。今後もタブレットを有効に活用していきたいです。

春の遠足(5年生)

七塚中央公園へ行ってきました。

おうちの人が朝早くから作ってくれたお弁当に感謝しながら

うれしそうにお弁当を開いて食べていました。

各クラスの親睦を深めるために、

クラスみんなでおにごっこをしたり、かくれんぼをしたりして楽しく過ごせました。

公園に散らかっていたゴミを進んで片付ける姿もあり、

七塚の公共施設を大切に思っているところが素晴らしかったです。