ものつくり隊

【第10弾】熱中症予防にIoT技術で対策

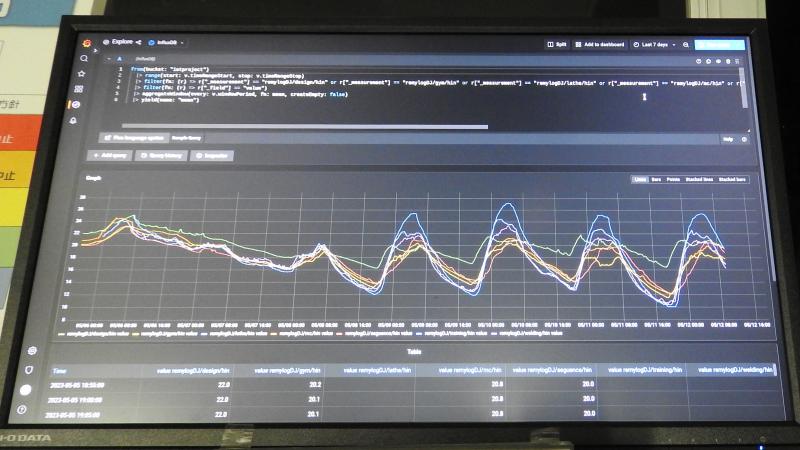

機械システム科3年生6人が課題研究の時間で、IoT技術の実用化を目指して、暑さ指数を見守るシステムを作りました。

暑さ指数は、熱中症予防対策として設定された指数[℃]です。校内の数カ所にセンサーを設置してIoT技術を使って1か所で暑さ指数を監視することができます。

生徒たちは、センサ装置(計測とデータ送信)、表示装置(データ受信、解析とディスプレイ)、WiFi環境の構築をしました。体育館、工場や教室ごとに異なる暑さ指数を見守ることができ、熱中症予防に役立つことでしょう。

【第9弾】コーヒーミルのハンドル製作(令和4年10月試作品納入)

令和4年度の「課題研究」(工業科)で株式会社 新家製作所様とのコラボレーションによりコーヒーミルを製作しています。企業様がミル本体、実高でハンドルの部分を製作しています。

この「ミルハンドル」のアイディアが、文科省などが主催するパテントコンテストにおいて、事前選考を通過しました。今年は全国の高校~大学より521作品の応募があり、通過したのは60作品でした。

最終的には選考漏れでしたが、企業様とのコラボは実用化に近くて好評価でした。社会の誰かが抱える課題解決は、社会貢献につながります。そして、学びの楽しさとやる気を感じました。

今後も、商品価値をさらに高めるよう取り組んで、地元企業に貢献します。

【関連記事】:飛行機エンジンの技術で作られた“コーヒーミル” 石川の町工場が開発!その性能は

【第8弾】掃除用具庫の製作(令和4年2月納入)

令和3年度の「課題研究」(工業科)で製作した用具庫を校内の4か所に設置しました。用具庫が完成したころは設置場所が改装中で、製作に関与した生徒たちは設置した作品を見ることができませんでした。是非見に来てください。

製作に関与してくれた先輩方に感謝です。これから大切に使わせていただきます。

『ものつくり隊』活動が表彰されました。

3月18日、「地域発!いいもの」に選定された本校の活動に対する表彰式が、本校校長室で行われました。

今年度は全国で4団体・3高校が選定されましたが、その一つに選ばれたことは自信につながりました。

これは、授業で学んだ技術を生かして地域貢献するもので、通常の授業との違いは、使うお客様の喜ぶ姿を想像できる点にあり、より一層のモチベーションと責任感が生まれます。

今後もこの活動を継続して参りますので、ご相談ください。

【関連する厚生労働省のホームページ】

取組み一覧(良かったら「応援する」をクリックしてください)

取組概要と評価のポイント

具体的な内容(6ページ目を参照してください)

「地域発いいもの」好事例集

【関連する本校のホームページ】

ものつくり隊

【新聞報道】

北陸中日新聞『大聖寺実高生の技 地域に貢献 厚労省「いいもの」に選定』(2021/3/19)

【第7弾】「加賀・山ノ下寺院群」を巡るイベント成功にコースター製作(令和3年3月納入)

2021(令和3)年4月3,4日に開催されるイベント「山ノ下散歩道」で、参加者にプレゼントされるコースターの製作をしています。依頼者は、加賀市NPO法人「国際交流会たぶんかネット加賀」です。

メカトロ部と美術部の1,2年生が協力して、9cm×9cmのシナベニヤにレーザ加工機で刻印しました。図柄は主に美術部員、レーザー加工はメカトロ部員が担当し400枚製作を目指して加工しています。

これからも地域からの要望があれば生徒の技術力を生かして貢献していきます。

【北國新聞社】新聞記事

【中日新聞社】新聞記事

【たぶんかネット加賀】ブログ

【第6弾】刻印入り鉛筆製造(令和2年6月納入)

「大聖寺実業」の校名をレーザー加工機を使って鉛筆に刻印しました。これを加賀市内の中学3年生全員にプレゼントいたします。

日本初の鉛筆製造会社を旧大聖寺藩士の飛鳥井清と柿沢理平が1877年に「加州松島社」として設立し、山中温泉で良質な黒鉛が発見されたのを機に鉛筆製造に着手しました。その記念碑が、工場跡地(加賀市大聖寺八間道にあります。

加賀市にあった技術を感じながら鉛筆を使っていただければ幸いと思い作りました。受験、頑張ってください。

なお、今年の石川県産業教育フェアでも出品する予定です。また、この取り組みは北陸中日新聞に取り上げていただきました。

【第5弾】消毒ロボットの貸し出し (令和2年4月~)

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、できるだけ手で触れずに、また荷物を持ったままでも消毒できるロボットを考案した。生徒と取組みたかったのですが、臨時休校中のため教員が製作しました。

プログラムができるレゴブロックの部品と、ポンプ式ボトルにレゴ部品を固定するためのアダプタを3Dプリンターで作り、手を近づけると超音波センサで感知してノズルから消毒液が出るようにプログラミングをしました。

入学式等で好評だったことを受け、市からの要請で加賀温泉駅に置くことになりました。更に山中の高齢者向け住宅からも依頼され設置(貸与)させてもらっています。

【第4弾】豆挽きマシンのホッパー製作 (令和2年3月納入)

味噌を作る季節が到来した様です。ご依頼は、豆挽きの機械の投入口を大きくして、一度にたくさんの豆を投入したいというものでした。ご依頼主は白山青年の家の職員の方です。

食品を扱うので衛生面が最重要課題でした。様々な案が出ましたが、市販の漏斗をセットするためのアダプタ(写真の白色の部品)を3Dプリンターで製作することになりました。

今回も実践的にスキルアップができるとともに、依頼主の方を笑顔にすることができました。

【第3弾】旧北前船主家のふすま引手の復元 (令和2年2月納入)

加賀市の観光文化施設「蘇梁館」の約180年前に製造の老朽化した襖の引手を、3Dプリンターを使って復元しました。

この破損した引手は真ちゅう製でR、業者に発注すると高額になると推測し、本校に依頼がありました。

実物の写真を基にパソコンのソフトで正確な3D図面を作成し、3Dプリンターにデータを転送して製作しました。

使用目的が明確なものづくり教材は、学習意欲が高まり、技術の向上につながりました。

【第2弾】加賀市立片山津中学校の椅子・机・卓球台の修理 (令和2年2月納入)

片山津中学校から生徒用の椅子17脚、机1個、卓球台3台の修理依頼があり持ち込まれ、調べると何れも溶接部が外れて使うには危険な状況でした。

思ったよりもパイプが薄く、ガス溶接で補修することにしました。中学の先生の話では、予算の関係で壊れた備品を修理することは難しいとのことで、非常に助かったと感謝されました。

実際に使う人がいるので、責任ややりがいのある学習の場となりました。今後も依頼を寄せていただきたいものです。

また、この取り組みは、北國新聞に掲載されました。