最新ニュース

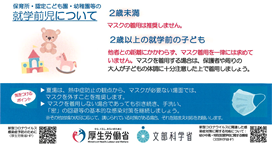

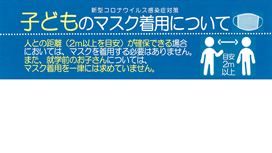

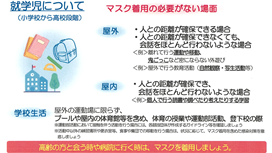

子どものマスク着用について

県教委から,学校生活における児童生徒のマスク着用の具体的な取組等について指示があり,これまでのマスク着用についての考え方が一部変更になりました。本校でも,学校生活における児童のマスクの着用については,,児童生徒の心情等に適切な配慮を行った上で,「マスクを外す場面を設定する」,「マスクの着用が不要な場面において積極的に外すよう促す」といったことを通じて,引き続き,活動場所や活動場面に応じたメリハリのあるマスクの着用を行っていきます。また,給食の時間においては,飛沫を飛ばさないよう,机を向かい合わせにしないような座席配置を工夫し,適切な換気の確保などの措置を講じた上で,児童の間で「大声ではない会話」を行うことを認めることになりました。保護者の皆様におかれましても,学校の対応に,ご理解・ご支援をお願いいたします。

全校集会

この日は1・2年生の発表がありました。「あのね のねずみは」の歌と踊りの後,生活科で行った町探検について写真を使って発表しました。「クリーニング店」「動物病院」「ケーキ屋」。一人一人が感想も言うことができました。後半は,「まちがいさがし」。グループ毎に協力し,絵の中から間違いを探しました。

弾道ミサイル避難訓練

10月,日本のすぐ近く(海)に弾道ミサイルが落ちるという事件が起こり,日本の多くの地域でJアラートが鳴り響きました。児童たちも,怖い思いをしてニュースを見ていたことと思います。もちろん我々もこれまでそのような事案についての指導は十分にしてきましたが,今回改めて全校児童を集め,弾道ミサイル避難訓練(学習会)を行いました。Jアラートの音を聞いてもらい,「聞いたことある!」という表情の児童も多かったです。保護者の皆様も,是非ご家庭でもお子様と,Jアラートが鳴った場合の避難行動について話し合って下さい。最近自分がよく使う言葉ですが,「備えあれば憂い無し」です。

カニ給食6年

冬はカニが美味しい季節ですね。もちろん高価なものなのでなかなか私たちの口には入りませんが,この日の6年生は別。何と一人一杯美味しいカニを食べることができたのです。輪島港で水揚げされたこのカニは,香箱ガニ。ご存じズワイガニの雌のことです。石川県では,ズワイガニの雄のことを加能ガニ,雌のことを香箱ガニと呼んでいます。雄の加能ガニと比べ小ぶりな外見の中には,茶色の外子(そとこ)と呼ばれるつぶつぶの卵,そして味噌の部分であるオレンジ色の内子(うちこ)を持ちます。小さな分だけ味わいは濃厚で旨味もたっぷり。雌の方が保護の為禁猟期が長く,11月頭から年末ごろまでの短い期間が旬です。6年生,そんなうんちくに興味はなく,必死にかぶりついていました。良かったですね。ちなみに輪島市では,毎年この時期に,6年生だけに香箱ガニを食べてもらっています。地元の美味しいカニを給食で一度でいいから食べてもらいたいという願いなのでしょう。1~5年生の皆さん,安心して下さい。皆さんも6年生になったら食べることができますよ!

収穫祭5・6年

自分たちで作ったお米を食べました。(精米は前日に田中先生が学校近くのコイン精米器でやってきてくれました。)子供たちの希望により,おにぎりにしました。思い思いにいろいろなものをトッピングし,美味しくいただきました。5年生は,来年度も米作り体験を予定しています。

トップスポーツチームとのスポーツ教室3~6年

県県民文化スポーツ部スポーツ推進課スポーツ交流推進グループの方々にお世話いただき,金沢のハンドボールチーム「ハニービー」の選手たちをお招きし,スポーツ教室を開催しました。本物のすごさを間近で見た子供たち。きっと心に響くものがあったでしょう。時間の大半は練習。いろいろなことを教えてもらい,一生懸命に頑張っていました。子供たち,とっても上手になりましたよ。

指導主事計画訪問B

2学期の指導主事訪問がありました。4時間目に全学級で公開授業をした後,5限目に1・2年学級が研究授業(算数)を行い,本校の先生方と奥能登教育事務所の指導主事の方々が参観されました。1・2年生3名は,いつもと違う雰囲気の中で,よく頑張り,いい意見をたくさん発表していました。

スクールシアター5・6年

市文化会館にて行われたスクールシアター。今回は「ゲゲゲの鬼太郎」。とても面白かったそうです。シアターの後で,学校代表1名ずつが舞台へ上がり,劇の体験をしました。

トピックス

1階トイレ入り口にカーテンを設置しました。これで,男性職員・男子児童用トイレが廊下から見えにくくなりました。

寒くなりましたが,児童たちはまだまだ元気。現在,高学年の体育の授業はサッカーで,運動場で学習しています。半袖半ズボンの児童も多くおり,いつの時代も「子供は風の子元気な子」なんだなあと思わされます。

好天の日,3年生が理科で,日光を鏡に反射させて温度の変化を見る実験をしました。いい結果がでましたが,3年生にとっては,それよりも,国語の「ちいちゃんのかげおくり」に出てきた「かげおくり」が楽しかったようです。

春日用水見学4年

4年生が,社会科の学習で春日用水へ行きました。水を引き込める川がなく,日常的に水不足で苦しんでいた稲舟台地ですが,およそ400年前に塚田川を取水口とする春日用水が作られてからは,潤沢な水資源で潤っています。この日は,その春日用水の取水口と,稲舟台地に広がる田園風景を見学しました。

稲舟台地には,ひとつの伝説があります。今からおよそ800年前のある日,稲舟台地で百姓をしている笠原藤太という人物が,干からびた田を眺めながら,「この田へ水を入れてくれる者がいたら,一人娘をやってもいい。」とつぶやいたのだそうです。すると,一人の若者が現れ,一晩のうちに田に水を満たし,藤太の娘を嫁に欲しいと要求してきました。しかし,藤太がそれを断ると,若者は本性を現しました。なんと彼は大蛇だったのです。驚いた藤太が家に閉じこもると,大蛇が玄関の隙間から家の中にもぐり込んできました。さあ,たいへんです。しかし,絶体絶命かと思われたその時,藤太が飼っていたカニが,なんと大蛇を9つに切ってしまったというのです。9つの体に分かれた大蛇は,奥能登各地に飛び散りました。現在,奥能登には,「蛇」と名の付く池が9つ残っているそうです。水に苦労していたこの地域の暮らしがうかがえる伝説ですね。

春日用水の造成を指揮したのは,板屋兵四郎。彼は,輪島市の三大用水(春日用水,千枚田に水を供給している谷山用水,輪島市打越を流れる尾山用水)の造成を成し遂げた後,その功績を認められ金沢に呼ばれ,金沢城や兼六園に水を運ぶ辰巳用水を完成させたと言われています。すごい人物ですね。4年生,たくさんのことを学び,大満足で学校へ帰りました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 1 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |