2023年10月の記事一覧

租税教室を開きました

本日6限目に3年生を対象にした租税教室を開きました。

「主権者・有権者として」と「社会人として」の大きく2本立てで税理士会の方からお話しを伺いました。約8割の3年生が春からは就職し税金を納める立場になるので大切なお話しです。就職したときに当たり前のように税金が引かれていましたが、あまり関心を持つことがなかったように思います。生徒にはぜひ興味関心を持ってもらい、立派な納税者として社会を支える一員に加わって欲しいものです。

いしかわ教育ウィークについて

知事表敬訪問に行ってきました

本校電気科3年の深澤君、池田君と知事表敬訪問に行ってきました。

10月7~8日に東京の武道館で行われた「2023年少林寺拳法世界大会in Tokyo,Japan」にて一般男子初段(組演武)で優勝したことを知事に報告してきました。知事から色々な質問を受けましたが、臆することなくはきはきと答えており、頼もしく感じました。

最後に将来について聞かれたときに知事から「知事になるのはどうだ」と言われ戸惑っていましたが、本校の同窓生には小松地区を中心に地域のために活躍している議員さんが多数いますので、彼らも将来、地域産業と少林寺拳法を熟知した政治家になっているかもしれません。

詳しくはこちらをご覧ください。

ラグビーワールドカップ

フランスで開催されたラグビーワールドカップが終わりました。テレビで観戦してきた人も多いかと思います。ワールドカップがある4年ごとに私自身のルールや戦術の理解が進むような気がします。もっと国内リーグなども見て深く理解すればいいのですが、なかなかラグビーは難しい。

さて、ラグビーの用語でノーサイドというのがあります。これは、試合終了を意味する言葉で、ラグビー独特のものです。知っている方も多いと思いますが、激しく戦った後でも「試合が終了すれば、敵と味方、勝者と敗者の区別はなくなり、お互いの健闘を讃えようというメッセージが、ノーサイドという言葉には込められている。」というものです。

因みに今回調べてびっくりしたのが、今ではこの用語を使うのは日本だけということです。ただ、ノーサイド精神は受け継がれているとのことで安心しました。 本校生徒にもスポーツは真剣に取り組んで欲しいけれど、それ以上に相手を称えるノーサイド精神や礼儀、作法といったことを大切にできるよう日頃から指導していきたいものです。

産業教育フェア2023に行ってきました

産業教育フェア2023に行ってきました。昨年度までの産業展示館から、多くの人が”通りかかる”イオンモール白山に会場を移しての開催となりました。今までは、案内を見て関心を持って来て下さる市民の皆さんがお客様でしたが、今年はショッピングに来たらたまたま面白そうなことをやっていたという方々が立ち寄って下さる形でした。もちろんすべてがうまくいったわけではありませんが、多くの市民の皆さんに興味を持って産業教育を見ていただけたことは素晴らしいことだと感じました。他校も含め参加した高校生皆が大変充実したうれしそうな表情だったのが印象的でした。

詳しくは別途お知らせする予定です。

避難訓練を実施しました

本日、6限目の時間に避難訓練を実施しました。これまでいろいろな機会を通じて生徒の様子を見てきましたが、今日も大変立派だったと感じました。昔は講評で「遅い」とか「自分たちの学校が燃えているのになぜ笑っている人がいるのか」といった話があったものですが、現代はそのような話をしなければならないことはありません。小学校からの訓練の成果なのかと感じています。

今回講評として、「訓練の成果が少しでも上がるように後で振り返ってみて欲しい」、「地域でも大人として他人を助けることができるようになって欲しい」というお話をしました。 保護者の皆様におかれましては、ご家庭で今日の避難訓練についてお話しをしていただけると助かります。

昨日、名古屋市で私立高校の体育館で火事がありました。詳細はわかりませんが、幸い人的な被害はなかったそうです。災害は火事だけではありません。本校でも万が一のときに備え、日ごろからの心構えをしっかりしたいと思います。

高文連文化教室がありました

高文連文化教室というのは、昭和45年から始まり50年以上続いている「石川県の高等学校生徒の情操陶冶と健やかな人間形成とに資すること」を目的とした、演劇および音楽の芸術鑑賞事業です。私も高校生のときに鑑賞しましたが、私のような演劇や音楽の分野に縁遠い者にとっては、本物の演劇や音楽に接する貴重な機会だったと思います。保護者の皆様にも覚えている方がいらっしゃるのではないでしょうか?

年に1回ではありますが、文化的な本物に触れるということは大変意義ある機会です。この機会をきっかけに自分の進路を定めたり、生涯にわたる趣味を見つけたりする人もいると思います。そこまででなくても例えば私などでも、「たまにはコンサートに行きたいな」とか「美術館でこんな企画展をやっているのか」など文化的なものに触れる機会を持とうかなと思うときがあり、少なからず影響を受けているものと思います。

音楽や美術をはじめとする文化的・芸術的なものはなくても生きられるという人がいますが、そのような世の中・人生はとても味気ないものだと思います。栄養が足りているからといってファストフードやサプリメントだけを食べるのではなく、ときどき愛情のこもった料理や手の込んだデザートなどを食べてこそ、生きる喜びが感じられるのではないかと思います。だからこそ学校の教科・科目に芸術に関するものがあり、全員が学ぶことになっているのではないでしょうか?「人はパンのみに生きるにあらず」という言葉もありますね。

今日はT.J.P.P.A.L☆(ティージェイパル)の皆様が、重厚で迫力のある、そしてスピード感と臨場感あふれるパフォーマンスを披露して下さいました。きっと生徒みんなが音楽をたっぷり堪能できる時間になったことと思います。たくさんの拍手や観客参加のボディパーカッションにより、退屈しないことはもちろんですが、結構疲れました。そして最後には生徒代表によるお礼の言葉と花束贈呈がありました。お礼の言葉が”あらかじめ用意されたかしこまったもの”でなく、今日の演奏にぴったりの感じたままの言葉であったことも大変素晴らしかったです。なお、体育館のシート敷きはハンドボール部が、片付けはバスケットボール部がやってくれました。ありがとう。

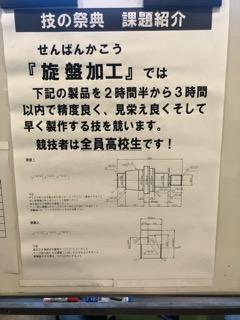

石川の技能まつりで優勝しました

石川の技能まつりで優勝しました

石川の技能まつり旋盤加工で本校機械システム科3年の西手君が2連覇を果たしました。

石川の技能まつりの応援に来ました

ポリテクセンターいしかわで石川の技能まつりがあり応援に来ました。参加の西手君はものづくりコンテストの北信越チャンピオンとは言え、課題が違うので全国大会に向けた練習と並行しての準備は大変だった様です。表彰式は14:30ごろとのことでした。

後期インターンシップ

二学期が始まって早くも1か月半が経ちました。本校では10/17~19の日程で、後期のインターンシップを実施します。インターンシップの目的は、「自らの学習内容や将来の進路等に関連した就業体験を行い、将来設計について考える機会とし、職業選択能力を養うこと。」になるかと思います。

この人手不足で忙しい中、本校生徒の将来のために、地元企業がこのインターシップに協力してくださっています。これは、受け入れて下さる地企業様のご厚意と先輩方の培ってきた信頼によるものです。本当にありがたいことです。

また、生徒は、一人一人、小松工業高という看板を背負って、臨むことになります。小松工業高校の名前に恥ずかしくないよう、この機会を最大限に活用し、普段の学校では学べないことをしっかり吸収して来てもらいたいと思っています。

さて、事前指導のときに私から、3つのことをお願いという形で伝えました。

一つ目は、安全第一。

作業中はもちろん休憩時間や行き帰りの交通事故など、細心の注意を払い、安全第一を心がける。

二つ目は、目的意識を持つ。

明確な目的を持って、積極的に臨む。

三つ目は、積極的なコミュニケーション。

まずは元気な挨拶。そして意識的に報告・連絡・相談をして、あいまいなままで迷惑をかけることのないようにする。

これら三つのことを意識し、インターンシップを通じて、職業に就くということについて、多くのことを感じ、学び、身につけ、学校へ持ち帰って欲しいと願っています。鮭ではありませんが、一回り大きく成長して帰って来ることを期待しています。

受け入れて下さる地元企業の皆様、本当にありがとうございます。

デュアルシステム学習発表を行いました

デュアルシステム発表会を行いました。

デュアルシステムとはドイツを発祥とする学術的教育と職業教育を同時に進めるシステムと聞いています。そして日本版デュアルシステムは、座学と企業内の実習を並行して実施する職業訓練システムで、文部科学省が携わるものです。中身はいわゆるOJTと呼ばれるもので単なる見学や補助作業ではなく、「現場の課題に対して基礎的な知識・技能を応用し解決する力」を養成するため、与えられた課題を解決し、実際に企業のラインに入って行う、実践的な企業実習をねらいとする、となっています。昔はOJTは就職してから行われるのが一般的でしたが、就職前に行うことで端的にいうとミスマッチを防ぐことができると考えられています。入ってみたら想像していたのと違っていて毎日つまらない思いをしたり、場合によってはすぐにやめてしまったりということが減らせるというわけです。

この取り組みにより1学期に毎週1日、合計10日間、企業様へ生徒が通い産業の現場を体験することができました。そして今日参加した生徒の体験の成果を聴くことができました。みんな立派に発表をしていて頼もしく感じました。参加した生徒は充実した時間を過ごしたと思いますが、ときには苦しい思いをしながらそれを乗り越えて来たと思います。本当にお疲れ様でした。

さて、現在OJTにかかる費用は基本すべて企業様側の負担となっています。しかし、全員が研修先に就職するわけではありません。つまり企業様の善意によって支えられているわけです。本来利潤を追求することが企業の大きな目的であり、入社するかわからない高校生の教育のために貴重な人的資源や時間、お金を本校生徒のために費やすということは、大きな負担となります。それでも多くの企業様が、積極的にこの事業にかかわってくださるのは、企業様の、自社だけでなく、小松地区や石川県、ひいては日本の工業全体のためになればという思いによるものではないかと思います。本当にありがたいことです。

受け入れてくださっている企業様に、やってよかった。来年もぜひやりたいと思っていただく、win・winの関係になり、後輩に引き継ぐことができるということが大切です。発表はその一つとなったと思っています。

発表は2年生も聞きましたが、2年生は、「次はいよいよ自分たちが取り組むのだな」という心構えや自分が行くときのイメージを膨らませながら、聞いてくれたようです。

改めて、受け入れ、指導いただいた企業の皆様、本当にありがとうございました。発表した生徒は感謝の気持ちを忘れず発表してくれたと思います。来年度もよろしくお願いします。

同窓会関西支部総会に行って来ました ~同窓会のありがたみ~

10月14日(土)に同窓会関西支部総会に出席してきました。コロナ禍もあって、久しぶりの開催ということで、参加の皆さんは本当にうれしそうでした。目下の悩みは若手の方の参加が思わしくないことだそうですが、これはうちに限らず、どの学校も抱える問題です。確かに最近は社会にゆとりがなく、また、人間関係が希薄になってきておりそのような組織は煩わしく感じる人も多いのかもしれません。

しかし、同窓会というのは学校にとってPTAに次ぐ第2の応援団というべきありがたい存在です。一人ひとりにとっても卒業後は学校の様子を伝えてくれるだけでなく、なにかと心強い存在です。しかし、残念ながらその価値、ありがたみは若い時にはわかりにくいものです。 無理もないことです。かくいう私もわかっていませんでしたが、歳を重ねるにしたがってわかって来ました 。でもそれはもったいないことです。

例えば、故郷を離れて生活する人にとって心強いものです 。地元にいても本当に困ったときに相談したら親身になって相談に乗ってもらえることもあります。仕事をする上で同じ会社内であれば、立場を超えた縦のつながりが簡単にできます 。また、会社を超えた横のつながりが簡単にできます。しかも同窓会は金では買えません 。高校3年間を本校で過ごさないと手にすることができないプライスレスなプラチナカードです。だからこそ価値があるのです。また、同窓会は時間を超えます 。どこかの社長や議員さんがいきなり「そうか、君も●●高校か」なんて言っていきなり親しく話など普通はしてくれません。でも同窓会ではそういった出会いがあります。同窓生というだけで、同じ価値観を分かち合える存在と認めてくれる訳です。

そんな訳で同窓生の皆さんはもちろん、今から同窓生となる在校生諸君には同窓会のありがたみや同窓会への親しみを感じて欲しいと思います。そして卒業したらその一歩として同窓会の案内があったら是非出席をしてみてください。

※12月2日に関東支部総会があります。

5Sの実践

本校校舎は昭和38年竣工ということもあり、古いことは否めません(もちろんメンテナンスはしていますのでご安心下さい)。

多分、工業高校をよく知らない方からは、男子生徒が多くてきっと雑然として汚いのではと想像されていると思いますが、全く違います。実はどこの工業高校もそうだと思いますが、日ごろから5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)の指導が行き届き、生徒もしっかり実践してくれているため、とても快適です。また、県立学校で進められているトイレの洋式化工事も終わり、トイレも清潔・快適です。中学生の保護者向け学校説明会でもこれらのことをお話しすると「本当ですね、整理整頓がされていますね」と感心してくださいます。昔、首都圏の某国立の普通高校にお邪魔したことがありますが、そのときはあまりの汚さに驚いたものです。

校舎内に比べると自転車小屋は若干ゴミが落ちていることがあります。しかし、登校指導のときに我々が「そこのペットボトル拾って捨てておいてくれないか」と言うと、「はい、わかりました」と言ってささっと拾ってくれます。自分が高校生のときにそんなに素直に行動できたかは疑問です。 とても恥かしいです。

という訳で本校は環境整備という点において万全で、とても快適に過ごすことができる学校です。今年度は工業祭が平日なので中学生の皆さんに見てもらうことができず残念です。10月21日の発展学習に来る予定の中学生の皆さんは、来た時にぜひ見て行って下さい。

熊の出没について

昨日10月11日午前、木場潟公園に熊が出没し、見回り中の職員の方が負傷されたという情報がニュース等で流れました。それに伴い、石川県では10月9日の「ツキノワグマ出没注意情報」に続き、「ツキノワグマ出没警戒情報」が発令されました。これを受けて生徒の皆さん・保護者の皆様には一斉配信メールにて登下校等で気を付けるよう注意喚起を行いました。下のリンクなどを参考に警戒をお願いします。

また、本校では、2週間後の10月26日(予備日10月27日)に木場潟で恒例のマラソン大会を開催予定ですが、開催できるかどうか今後検討が必要と考えています。

修学旅行隊 出発しました

修学旅行に2年生が出発しました。集合場所は新幹線開業を約5か月後に控えた小松駅です。

ホテルへ別途送る荷物を朝7時までにトラックに積み込むことになっていて、6時半ころには約半分くらいの生徒が積み込みを終えていました。この頃にはありがたいことに小雨が止み、屋根のある場所から出て駅前の広場で待機することができ助かりました。その後諸注意を行い、余裕を持ってホームへ移動を開始しましたが、最後のクラスが構内に入ったあたりで再び雨が降り出しました。非常にツイています。10月13日に帰ってくるまで天候が味方してくれることを祈っています。

※修学旅行の様子はこちらで順次紹介していく予定です。

祝!100回

今回の投稿が100回目の投稿となりました。アクセスカウンターは約1500です。9月の上旬にある先生から「生徒が結構見ているようです」と言われ、うれしい気持ちになりました。「見てるなら見てるって教えて欲しいなぁ」とも感じましたが、それは図々しい話ですね。何人かが見てくれているという事実だけで良しとせねばなりません。

校長が直接生徒の皆さんや保護者の皆様に何かをお伝えする機会は実は多くありません。どこまで直接伝えることの代わりや助けになるかわかりませんが、これからも折を見て投稿していきますので、ご覧いただけると嬉しいです。

けんせつフェア北陸2023 in 金沢

けんせつフェア北陸2023 in 金沢に行って来ました。

最初にオープニングセレモニーに出席をし、その後、建設科1年の生徒が会場に来るのを出迎えました。

生徒はまずセミナー会場で地元小松の吉光組さんと江口組さんの企業説明を受けましたが、どちらの会社も大正時代に設立された歴史ある会社ということや常に新しい技術が使われていることなどに驚きながら聞いていたようです。質疑応答では、「仕事は楽しいですか?」という質問に対し、「仕事や人生は楽しいこともつらいこともあるが、楽しいと思えたり周りから見えるように頑張っている」と真摯な回答をしていただいていました。生徒にはどのように伝わったでしょうか?いずれにしても、地元の素晴らしい企業様から大切にされ、期待されていると肌で感じることができたのではないでしょうか。その後、生徒は解散し、会場を自由に見て回っていました。「楽しいか?」と聞いたら「楽しいです」と帰って来てまずは一安心。業界に関係する大人ばかりのこのようなイベントを、高校生のうちに見学できたことは、将来を考える上で大変刺激になったことと思います。

本校では他の学科も工場見学等のイベントをとおして、職業観の育成に努めています。

※詳しくは、本校WEBページ内で写真を添えて紹介する予定です。

創立記念日

今日10月1日は創立記念日です。今年で84周年となります。

石川県立高等学校規則第七条で創立記念日は休業日となっているのですが、昨年の土曜日に続き、今年は日曜日ということで平日の休みにならず、残念です。休みを一日損したと感じる生徒もいるかもしれません。

ところでこの創立記念日ですが、私が初任のころ、この日に合わせて教員が年休をとって(生徒は休みですが、教員は休みにならない)研修旅行をしていたりしていました。平日に普段ならできないことをやろうという感じです。他の教科はわからないのですが、私が所属する理科では、教員全員でワゴン車2台に分乗し1泊2日で近県に出かけたりしていました。天文台へ行ったり、博物館へ行ったり、植物観察したり、地層を観たりと普段あまりできないことをするのが楽しみでした。

教育公務員特例法第21条 では「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない となっていて教員は研究と修養、つまり研修に励む必要があります。研修には仕事として行う研修と自主的に行う研修があり、後者を自主研修といいます。もちろん無給かつ自己負担(いわゆる自腹)であり、専門や教養を高めることと考えるといいと思います。ですから本を読むことから始まり、自主的な教員の教材研究をするサークル活動のようなもの、民間(主に受験産業を支える企業)の勉強会などへ行くこともありました。この場合、週末に交通費、参加費をかけて名古屋や大阪まで行くこともありました。

残念ながら今は中々自主研修の余裕(時間、お金、心)があまりない時代です。それでも教員が研修に出かけようとするのは、法律に定められているからではありません。少しでも良い授業をしたいと思うからです。生徒から、今日の授業はおもしろかった、よく分かったと言って欲しいから、時間とお金をかけて忙しい中、時間を割いて直接授業に関係しないことも含め、必死に吸収しようとするのです。

先輩教員から「若者は本代に月一万円はかけるんだぞ」と言われ10年くらい続けていました。わけのわからない本もたくさん読みました。博物館へ行きミュージアムショップで授業に活用できそうなものを買い込んだりもしたものです。テレビを観ていても授業のことばかり考えているものだから、家族から鬱陶しがられることもしばしばです。実際に授業で直接役立ったのは仕入れた知識・物の1%にも満たないかもしれません。しかし、そんなものだという割り切りもあり、そもそも自分を高めようとする気持ちと研修の過程も大切な研修成果と言えると思っています。

氷山の一角という言葉がありますが、生徒に披露する授業は教員の研修成果の氷山の一角なのです。こんな時代ですからすぐに答えを欲しがるとよく言われますが、生徒には氷山の一角から多くを学んでもらえると嬉しいです。