1年生活動記録

【総探】MY QUESTION~「総合的な探究の時間」の取組

令和7年6月18日(水)7限目 1年生総合的な探究の時間「MY QUESTION」

1年生の1学期は「問いを立てる力をつける」ことを目標に活動をしています。

第1弾「哲学対話」、第2弾「課題と向き合う方の講話・座談会」そして

第3弾「MY QUESTION」です。

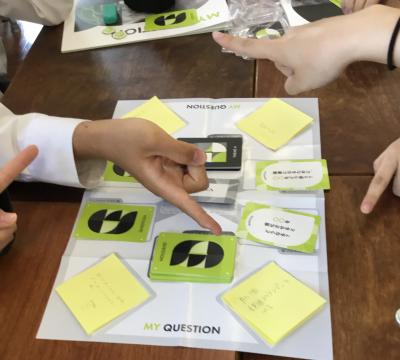

「MY QUESTION」とは「教育と探求社」のカードを利用した探究教材です。

ゲーム感覚で楽しみながら問いを作っていきました。

この活動を毎週水曜日6回ほど続けていきます。

生徒にインタビューするとどの生徒も

「考えたこともない新しい切り口の『問い』や『答え』が出てくると面白い。」

と口をそろえて言っていました。

【総探】課題と向き合う方の講話~「総合的な探究の時間」の取組

令和7年6月11日(水)7限目1年生の総合的な探究の時間に「課題と向き合う方の講話・座談会」を行いました。

課題と向き合っている3名の方に、3会場分かれて講話そして座談会をしていただきました。

➀小松こども食堂代表 日野 史 さん

小松9ヶ所の子どもの食堂の代表をされている日野さん。こども食堂に来る人を来やすくするために、誰でもウェルカムな場所づくりに取り組んでいる。こども食堂だけでなく、お寺でラジオ体操、食品パントリー、能登での炊き出し、物資配送、姉とミュージシャン活動、万博での法話、カフェ活動など様々な活動を精力的に行っている。

食品の3分の1ルールにより、食べられる食品も業者は廃棄しないといけない事態が発生している。食品ロスを防ぐことや本当に物資を欲している人のために、20社以上と物資の契約をし、物資の提供を行っている。

日野さんの目標は子ども食堂をなくすこと。ボランティアにも限界がある。子ども食堂が無くなっても繋がっていけるような社会になってほしい。地域には頼っていい人がいる。また逆に手を差し伸べことができる人になってほしいと語られた。

生徒の感想(抜粋)です。

・平等と簡単に言う事はできるけど実現すことは難しい。それを実現しているので見習いたいなと思った。

・子ども食堂の大切さと日本の食品ロスの現状を知ることができました。私も子ども食堂の活動に参加して見たいと思いました。

・今の日本の現状を改めて実感し、この日本を変えていかないといけないなと感じた。

➁SHINTO代表 野々市明倫高校卒業生 竪帯 幸史朗 さん

竪帯さんは野々市明倫高校2018年の卒業生。高校生の時はみんなと一緒 “普通” の高校生。でも他の人とちょっと変わったことをしたいと思い、日々小さな挑戦をしていた。高校時代は英語部の部長、生徒会の委員長、チャンピオンカレー商品開発。大学時代は海外留学、海外旅行、起業に挑戦。まず目の前の興味があることを掴んでみる。クロワッサン×ワッフル=クロッフルのキッチンカーから始め、テイクアウト専門店「ごきげんようクロッフル」を開業。

失敗することもあるが、後悔はない。日々しんどいの連続。それでも挑戦する理由は“知らない世界を少なくしたい。たくさんの人に出会いたい。今しかできないことをしたい” 高校生の今だからできる行動の価値「失敗してもいい」という特権。一歩踏み出せば未来は絶対に変わる!と語られた。

生徒の感想(抜粋)です。

・何事にも挑戦するときはとりあえず目の前の興味のあることに取り組んでみたり、失敗してもいいから今だからこそできる挑戦をすることが大事だと学びました。

・失敗しても成功するための種になっているんだと思った。

・失敗を恐れずにたくさん挑戦したい。

➂野々市明倫高校教諭 坂下 政直 先生

1月1日の震災後4月から故郷輪島に戻り、輪島高校の教員として1年間生活をしていた坂下先生。断水生活、震災の影響、発災後の生徒数の変化、校舎の使用制限についてなど現地に行かないとわからない現状を赤裸々に語られた。

坂下先生の当時の担当は生徒課。学校行事もすべて1から。生徒が自ら考え行動して今まで以上のものを作り上げていた。またあらゆる団体から支援の声もいただくが、ミスマッチもたくさんあった。

能登をボランティアにいく場所にしたくない。自然豊かな地域として、たくさんの人に観光に来てほしい。復興(元に戻す)ではなく、さらに魅力ある地域にしていきたいと語られた。

生徒の感想(抜粋)です。

・自分も故郷を大切に思う気持ちを大切にしようと思いました。

・これからは誰かのために動ける人になりたいと思った。

・能登を支援するために訪れるのではなく、観光目的で行ける日が来るようになればいいと考えた。またこれまでの能登を超えられるよう、応援したい。

哲学対話 ~「総合的な探究の時間」の取組

令和7年5月28日(水)7限に西田幾多郎記念哲学館研究員

高谷 掌子さんにお越しいただき、哲学対話の指導を

していただきました。

1年生1学期の総合的な探究の時間は「問いを立てる」

ことをテーマに活動を行います。その第1弾として問い

を深めることを体験するため「哲学対話」に挑戦します。

まずは哲学対話の4つのルールの確認です。

①一人ずつ話しましょう。

②話したいときに話しましょう。

③人を傷つけるかもしれない言葉は、表現を変えましょう。

➃ゆっくり、じっくり考えましょう。

まずデモンストレーションとして、

「大人になることは良いことか?」

というテーマで各クラスの代表が話し合いました。

「大人になると責任が増える」

「できるならなりたくない」

「子供だと責任が少ない」

「大人だと働いてお金が貰える」

「大人になれば、親のお金で生活するという罪悪感から解放される」

「大人の方が責任は大きいが、自由が得られる」

答えのない問いだからこそいろんな意見が出てきて問いが深まります。

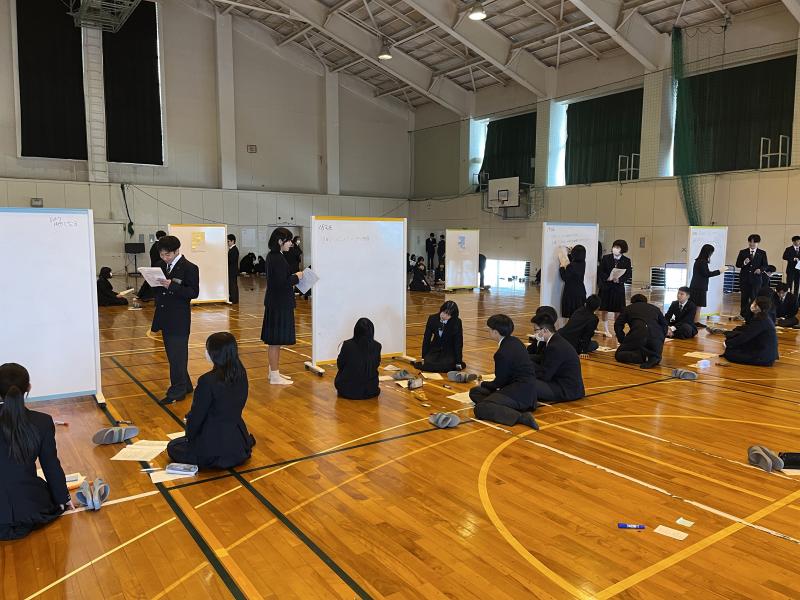

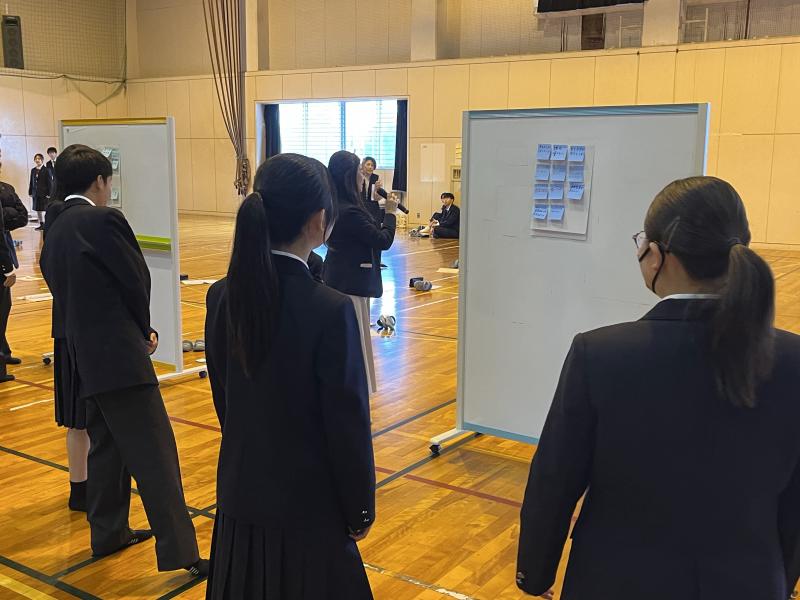

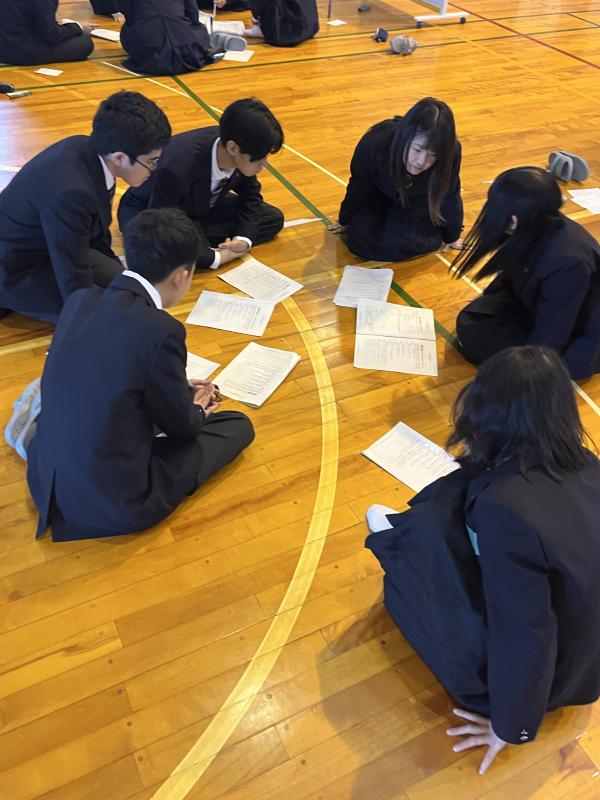

後半は各班が考えたテーマで哲学対話を行いました。

例「普通とは何だろうか?」

「兄弟はいた方がいいか?」

「校則はなぜあるのか?」

進行役と板書役を中心に議論が活発に進み、

あっという間の一時間になりました。

以下生徒の感想(抜粋)です。

・一つの問いからいろんな疑問が湧いてくることがわかりました。今後は「哲学対話」を使って話し合いを進めていきたいと思いました。

・「哲学対話」を通して、当たり前と思っていることに問いを作ったりその問いをより深く考えられるようになりました。これからはたくさん疑問を作って、どうして?なぜ?と考えるようにしたいと思います。

・問いを作ると、さらに先に進むと分かった

・答えがない話をするのは無駄だと思っていたけど、今日で、答えがないからこそ話し合って、お互いがどのように何を思っているのかを知ることが大事だと思いました

・今回の活動で考え方が変わったこともあったのでこれからも疑問に思ったことは考えたいなと思った。

・正解のない問いは人によって答えも考えも違うのだなと知れた。十人十色ということわざがあるように全く同じな人間はいないんだなとわかった

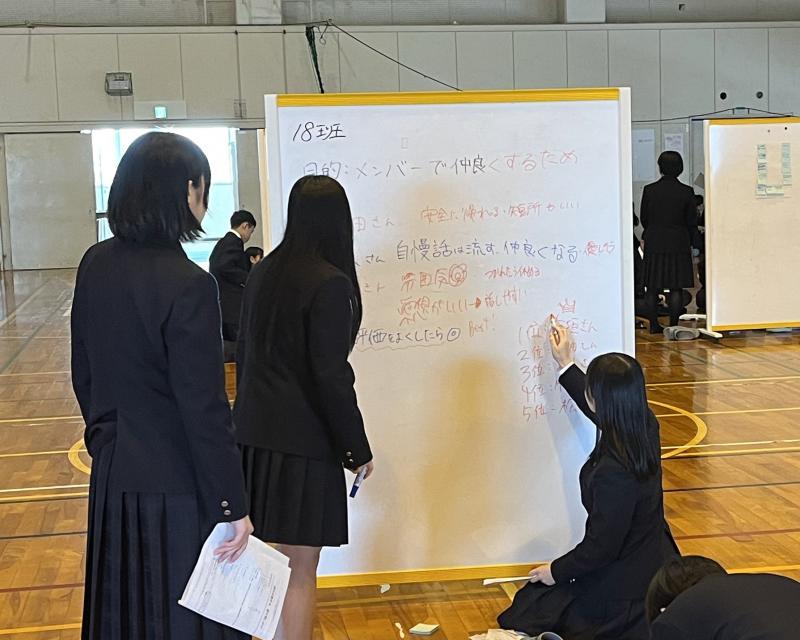

1年生 ファシリテーション研修~基本編~

令和7年4月11日(金)1年生対象のファシリテーション研修を行いました。

講師は株式会社シェヘラザードの坂本祐央子さんです。

ファシリテーションとは「集団による知的相互作用を促進する働き」のことです。

答えのない問いに対してはリーダーシップやマネジメントよりもファシリテーションが求められています。

まずはペアで「残念な話し合いとは?」というテーマで意見を出し合いました。

場のデザインとして➀目的②目標③やり方とスケジュール④メンバーとその役割⑤ルールと方針を決めて話し合いを行うことが重要だとわかりました。

話を深める言葉も教えてもらいました。

「~というと」「どんな感じ?」「もう少し詳しく教えて!」「例えば?」「具体的にどんな感じ?」「どんなイメージ?」この言葉を順番に使っていくと話し手が最初に浮かんでいたもの以上に、内側から言葉が引き出されました。

最後に実践として模擬会議を行いました。

今日学んだことを活用し、合意形成することができました。

以下生徒の感想(抜粋)です。

・学んだ通りに話し合いを進めるとスムーズに行うことができて感動しました。

・ただ意見を出し合うだけでなく、目的を決めることや否定しないこと、話しやすい雰囲気を作ることが大切だと実感できました。

・中学生のときの話し合いは静かになったり意見がでなくなったりしたけど、今日の研修で「~というと」「どんな感じ?」「たとえば?」などを学ぶことができたので今後の話し合いでできるようにしていきたいです。

・今までの話し合いはリーダー格の子が進行して周りが同調しておわりだったけど、今日の進行の仕方を学んで何かしらの考えをいえるようになったし、周りも少しずつ意見を言うようになっていたので、すごく有意義な時間だったなと感じた。

社会人になってからも使える大切なスキルを知るよい機会となりました。今後の学校生活でも、積極的に活用してくれることを期待しています。

1年生MGP(明倫グローカルプロジェクト)始動

2月6日(木)の総合的な探究の時間から1年生は、MGP(明倫グローカルプロジェクト)が始まりました。グローカルとは「global(世界的な)」と「local(地域的な)」を合わせた造語です。「Think Globally, Act Locally (地球規模で考え、地域で行動せよ)」をスローガンとし、探究活動を1年かけて行っていきます。例年は2年生の6月から始めていたものを今年度から1年生の2月から始めます。テーマは以下の8テーマになりました。

➀人文科学 ②社会科学 ③自然科学 ➃医療

➄国際 ⑥芸術 ➆ウェルネス ⑧教育

クラスを解体し、探究したいテーマが近いメンバーでチームを作り、活動をしていきます。

◇12月、1月の行事予定はこちら

◇令和7年度年間行事計画はこちらをご確認ください。(年度当初の計画のため、毎月の予定でご確認ください。)

2027年に石川県で全国高等学校総合文化祭が開催されます。

◇「不登校児童生徒の保護者のための支援ガイド」について

石川県教育委員会作成のガイドブックです、次のリンクからご覧ください。 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/gakkou/documents/r06shiengaido.pdf