2年生活動記録

【総探】2年生探究中間発表会

令和7年11月1日(土)1限~3限に2年生探究中間発表会を行いました。

目的は、「探究活動の進捗状況とこれまでの成果を整理して他者に共有し、フィードバックを得ることで、今後の方向性や課題を明確化し、最終発表に向けた質の向上を図る。」ことです。2年生57班がそれぞれ【発表(5分)、リアクションシート(2分)、質疑応答(2分)】を2,3セット行いました。

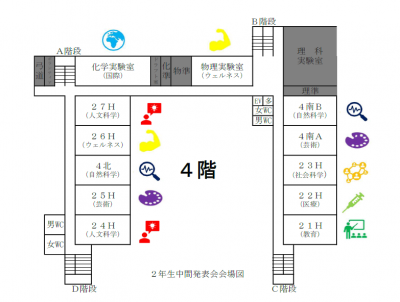

今年は4階の教室とディスプレイを使いました。

その教室の中で自分達が主役の中で緊張しながらも、やりきることができました。

大テーマは①人文科学②社会科学③自然科学➃教育➄芸術➅ウェルネス⑦国際⑧医療の8つです。

自分たちが興味のあるテーマで課題を設定し、探究活動を行っています。

中には、DXハイスクールならではのテーマもありました。

水を使わずに、水流を感じる方法をVRを利用して実験している班

パッケージデザインのプロトタイプを作るために、生成AIを利用する班

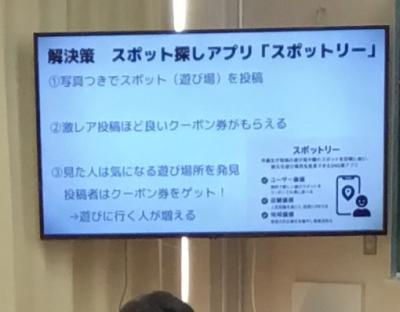

課題の解決策としてアプリの導入を検討をする班 など

生徒たちは、リアクションシートや質疑応答から自分達の探究活動で足りてない点や新しい視点を手にいれることができました。まだまだ改善しないといけない点が多いですが、2月の最終発表会に向けてブラッシュアップを続けていきます。

1年生活動記録

【総探】MY QUESTION~「総合的な探究の時間」の取組

令和7年6月18日(水)7限目 1年生総合的な探究の時間「MY QUESTION」

1年生の1学期は「問いを立てる力をつける」ことを目標に活動をしています。

第1弾「哲学対話」、第2弾「課題と向き合う方の講話・座談会」そして

第3弾「MY QUESTION」です。

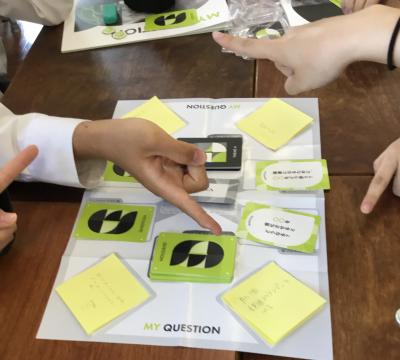

「MY QUESTION」とは「教育と探求社」のカードを利用した探究教材です。

ゲーム感覚で楽しみながら問いを作っていきました。

この活動を毎週水曜日6回ほど続けていきます。

生徒にインタビューするとどの生徒も

「考えたこともない新しい切り口の『問い』や『答え』が出てくると面白い。」

と口をそろえて言っていました。

◇12月、1月の行事予定はこちら

◇令和7年度年間行事計画はこちらをご確認ください。(年度当初の計画のため、毎月の予定でご確認ください。)

2027年に石川県で全国高等学校総合文化祭が開催されます。

◇「不登校児童生徒の保護者のための支援ガイド」について

石川県教育委員会作成のガイドブックです、次のリンクからご覧ください。 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/gakkou/documents/r06shiengaido.pdf