学校教育目標

【力いっぱい 声をすませて 心あわせて 学ぼうよ】

〒925-0005 石川県羽咋市滝町ケ14番地2 TEL(0767)22ー7477 FAX(0767)22ー7488

E-mail;seihokudai-e@edu.city.hakui.ishikawa.jp

2024年度 1学期終業、ご支援ありがとうございました!

夏休み(44日間)スタート!

★ホットなお知らせ★

★8月17日 6年児童の作文が新聞(北陸中日)に掲載されました。

★8月16日 5年児童の作文が新聞(北國)に掲載されました。

★8月4日 5年児童の作文が新聞(北國)に掲載されました。

★8月6日 全校オンライン登校日

★8月10日 6年児童2人の作品が新聞(北國こども俳壇)に掲載されました。

★8月13日~16日 学校閉庁日(土日祝日もお休み)

★8月27日 ウォーミングアップ登校日

★8月29日 ウォーミングアップ登校日

★7月25日~8月8日 プール開放 安全に終了!

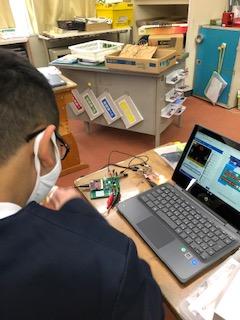

☆ 4.11 ガラス等破損の修理費について(羽咋市教育委員会).pdf

☆ 4.11 貸与タブレット端末が故障・破損した場合の修繕費についてR6.4(羽咋市教育委員会).pdf