生き生き、はまっ子! なんでも情報局

どの子も笑顔・・・そり活動と雪遊び

2月6日(金)、1・2年生が鹿島少年自然の家でそり活動と雪遊びを行いました。

勢いよくそりで滑り降りるたびに大きな歓声があがり、どの子も笑顔で雪に親しんでいました。

「ほめラップ」・・・天てれスペシャルステージ in 田鶴浜小学校

本校で開催された「天てれスペシャルステージ in 田鶴浜小学校」にて、てれび戦士4名による「ほめラップ」が披露されました。その「ほめラップ」の歌詞を紹介します。 子どもたちには当日までサプライズとして伏せられていましたが、実はこのラップ、2学期末に児童が回答した「学校や地域の魅力」に関するアンケートをもとに制作されたものです。自分たちの愛着ある場所や学校生活がラップとして表現され、子どもたちにとって忘れられない特別な経験となりました。

それじゃー、田鶴浜小ほめラップスタート!

メイから始まる 魅力のストーリー

桜は絶景! ホタルもグローリー!

伝統工芸 建具も Sogood

きれいな組子(くみこ)は香りも抜群!

柔らかい白ネギに甘さ集まる

コミュニティーセンターで輪が広がる

住吉大祭にランタンのお祭り

いいとこありすぎ 田鶴浜アツい!

田鶴浜みんなあたたかい

あいさつ、笑顔欠かさない

近所の人が優しい

愛情の証

精一杯復旧がんばった

めいっぱい復興がんばった

ボランティア活動支え合い

ほら!力合わせる天才

待ってました給食の時間!

あげぱん カレーがうますぎます!

みんなでいっしょに「いただきます!」

校長先生 読み聞かせます!

校庭広いぜ 全力ダッシュ

みんなの声で 気分もアップ

【田鶴浜小】 みんなの場所

笑いましょう 学びましょう

はじめは学校 緊張してた

でも上級生から一言くれた

『おはよう!』で世界が変わった

「やってみよう!」そう思えた!

笑顔が広がる最高な学校

仲良し繋がる最強な友情

先あいさつ響く 一声

それで今日もできるよ 一超え

田鶴浜小 聞かせてください!

おはよー!

(おはよー)

こんにちはー

(こんにちはー)

さよならー

(さよならー)

ありがとうー

(ありがとうー)

いただきます!

(いただきます!)

先あいさつ響く 一声

それで今日もできるよ 一超え

天てれスペシャルステージ in 田鶴浜小学校 記念撮影

頼もしいお兄さん・お姉さん・・・「新1年生を迎える会」

1月30日(金)、来年度入学する年長児さんを迎え、「新1年生を迎える会」を行いました。 この日のために準備を重ねてきた1年生は、本番は緊張しながらも、学校での生活やこの1年間でできるようになったことを立派に発表しました。 続く「おもちゃランド」では、生活科の時間に作った自慢のおもちゃで年長さんを招待しました。遊び方を優しく教える1年生の姿には、頼もしいお兄さん・お姉さんとしての成長が感じられました。

8の字なわとび集会

1月29日(木)、縦割り8の字なわとび集会を行いました。寒い体育館でしたが、会場は新記録を目指す子供たちの熱気に包まれました。どの班も声を掛け合い、高学年が低学年をリードする頼もしい姿がたくさん見られました。大きな声での応援や「がんばれ!」「おしい!」といった「ふわふわ言葉」、そして拍手やハイタッチなどの「ふわふわ考動」があふれる、心温まる集会となりました。

【5・6年生 スキー学習:白銀のゲレンデに挑戦!】

1月28日(水)、5・6年生が七尾コロサスキー場へ行ってきました。先週末からの降雪により、ゲレンデはふかふかの新雪が楽しめる絶好のコンディションでした。

活動では、それぞれの技能レベルに合わせたグループごとに、指導員の方から熱心なアドバイスをいただきました。多くの子どもたちは「動く歩道」を使って中腹まで登り、正しいボーゲンの形を意識しながら、一歩ずつ確実に滑走距離を伸ばしていました。

また、経験者グループはリフトで山頂へ。見晴らしの良い景色を楽しみながら、安全に配慮したプルークボーゲンで、滑り降りる姿が見られました。

3・4年生 スキー活動に行ってきました!

1月23日(金)、3・4年生が七尾コロサスキー場へ行ってきました。事前の大雪予報で天候が心配されましたが、当日は時折太陽がのぞく絶好のスキー日和となりました。

子どもたちは習熟度別の班に分かれ、それぞれのレベルに合わせて活動をスタート。 初めてのスキー学習となる3年生は、指導員の方からブーツの履き方や道具の扱い方を丁寧に教わりました。まずは雪の感触を楽しみ、冬の自然を肌で感じることができたようです。

一方、2回目の4年生や経験のある3年生は、動く歩道で中腹まで登り、ボーゲンで上手に滑り降りる姿も見られました。それぞれの目標に向かって、充実した一日を過ごしました。

「天てれスペシャルステージ」!

1月19日、本校にて「天てれスペシャルステージ」が開催されました。タイアンさんをはじめ、4人のてれび戦士の登場に、子どもたちは大興奮!

ステージでは、6人の代表児童が「あべこべ高岸さんゲーム」に挑戦し、会場は笑いと応援の声で一つになりました。また、てれび戦士の皆さんによる「ほめラップ」では、タイアンさんが力強い毛筆で描いた本校や地域の魅力が披露され、その迫力に圧倒されました。

最後は全員で「ネクタリン」を元気に踊り、笑顔で記念撮影をしました。いただいた直筆の作品や絵は、さっそく玄関に飾っています。ご来校の際は、ぜひご覧ください。

演劇ワークショップ

能登演劇堂の主催による「小学生のための演劇ワークショップ」が低学年を対象に本校で開催されました。1月14日(水)には2年生、21日(水)には1年生が参加し、金沢市の「Ten Seeds(テンシーズ)」の皆さんと楽しく交流しました。 このワークショップは、想像力を育むとともに、友達との関わりを通して心のケアを図ることをねらいとしています。子供たちは思い切り体を動かしたり、仲間と協力して課題を解決したりと、笑顔あふれる充実した時間を過ごしました。

新春恒例の書き初め大会

1月8日(木)、全校で新春恒例の書き初め大会を行いました。 冬休み中の練習の成果を発揮しようと、どの子も真剣な表情で机に向かっていました。教室は静まり返り、1・2年生は硬筆で一字一字を丁寧に、3年生以上は毛筆で一筆一筆に力を込めて、それぞれの課題を書き上げました。紙いっぱいに書かれた力強い作品からは、今年一年のやる気と自信が伝わってくるようでした。

3学期がはじまりました・・・3学期始業式

1月8日(木)、無事に3学期の始業式を迎えました。 教室では担任のメッセージに迎えられ、子どもたちは気持ちを新たに、やる気と元気いっぱいに活動を始めています。今学期も、子どもたちの健やかな成長を教職員一同サポートしてまいります。

金沢武士団の選手がやってきました・・・あいさつ運動・道徳授業

金沢武士団の選手とスタッフの方が、9月9日(火)に本校を訪問されました。

朝のあいさつ運動に参加してくださった後、6年生の道徳の授業ではゲストティーチャーとしてご登壇いただきました。

「礼儀はどうして大切なのか」をテーマに、酒井選手にお話ししていただきました。礼儀について学ぶという授業のねらいに沿って、相手の目を見て話すことやアイコンタクト、そして相手を尊重する(リスペクト)気持ちの大切さについて、ご自身の経験を交えながらお話しいただきました。

はみがきだいすき・・・舞台劇鑑賞会

9月5日(金)、1~3年生が舞台劇鑑賞会に行ってきました。

金沢劇団「羅針盤」の「はみがきだいすき」を鑑賞しました。

今回の演劇は、「赤ずきんちゃんとオオカミが協力してむし歯をやっつける」というユニークなストーリーでした。

子どもたちは、登場人物たちの姿を通して、歯磨きの大切さについて改めて考える良い機会になったようです。

この演劇は、地域づくり協議会の事業で毎年ご招待いただいています。子どもたちのためにありがとうございます。

見守りありがとうございます。

9月1日~5日の5日間、田鶴浜ライオンズクラブ、民生児童委員の皆様が、子供たちの安全な登校を見守る活動を街頭で行ってくださいました。皆様の温かいご支援に心より感謝申し上げます。

みんなの気持ちを前向きに・・・あいさつ運動

元気なあいさつは、相手の心を開き、自分自身も気持ちよく一日をスタートさせるための魔法のようなものです。

9月2日から5日の4日間、縦割り班で「元気な声で」「相手の目を見て」「自分から先に」を目標に、あいさつ運動を実施しました。

朝から響き渡る「おはようございます!」の声が、みんなの気持ちを前向きにしてくれたように感じます。

力作ぞろい・・・夏休み作品展

9月3日から夏休み作品展が始まりました。1階会議室に展示されています。

今年も創意工夫満載の力作ぞろいです。科学作品も展示されています。ぜひご覧ください。

〇期間 9月3日(水)~9月8日(月) 〇時間 16:00~17:30

2学期が始まりました・・・2学期始業式

子どもたちの元気な声が学校に戻ってきました。

始業式の後、各教室では夏休みの出来事をお話したり、新しく係決めをしたりしていました。

PTA奉仕作業

8月24日(日)、朝6時30分からPTA奉仕作業が行われました。校舎周辺と運動場の除草を中心に作業していただき、とてもすっきりしました。暑い中、子どもたちの学習環境を整えるためご協力いただき、誠にありがとうございました。

あかりまつり2025

8月9日(土)、田鶴浜地区コミュニティセンター周辺で「田鶴浜あかりまつり2025」が行われました。6年生はPTCA活動でスカイランタンを作り、一人ひとりの願いを込めて夜空へ飛ばしました。会場では、5年生が作った組子細工の行灯にろうそくの火が灯され、温かみに満ちた光が周囲を照らしていました。光と願いが一体となった、心に残る美しいひとときでした。

1学期終業式・・・楽しい夏休みを

7月18日(金)、1学期終業式が行われました。

仮設校舎での新しい学年がスタートしてから4ヶ月が過ぎ、1学期が終わります。

それぞれの学級が4月に立てた学級目標の振り返りを行いました。

生徒指導の先生からは、夏休みの生活で気を付けてほしい3つのことについてお話がありました。

健康・安全に気をつけて、楽しい夏休みを過ごしてほしいと思います。

こころのサポート授業

夏休みを前に、藤山スクールカウンセラーを講師に「こころのサポート授業」を実施しました。

1・2年生は、「ふわふわ言葉」と「ちくちく言葉」が相手に与える影響を体験しました。言葉の選び方ひとつで、相手の気持ちがどう変化するかを肌で感じることができました。

3・4年生、人はそれぞれ好きなことや考え方が違うこと、そして「違っていてもいい」という多様性の尊重について学びました。互いの違いを認め合うことの大切さを理解しました。

5・6年生、トラストウォークを通して、相手を思いやる心の重要性を体験的に学びました。信頼関係を築くことの難しさや、協力し合うことの喜びを感じられたようです。

この授業を通して、子どもたちが互いの心を理解し、より良い人間関係を築くための大切な学びを得られたことと思います。

最強朝ごはんは?・・・熱中症になりにくい体をつくるために

朝学習の時間に、各学級で三宅栄養教諭から「熱中症になりにくい体をつくるために~最強の朝ごはんは~」と題したお話を聞きました。三宅先生によると、最強の朝ごはんは「主食、汁物、主菜、副菜、飲み物」の5つ要素で構成されているとのことです。このバランスの取れた朝ごはんを摂ることで、寝ている間に失われた水分を効率的に補給し、熱中症を効果的に予防できるとのお話がありました。子どもたちは改めて朝ごはんの大切さを感じていたようです。

3つの大事なこと・・・健康集会「生涯を通じた健康づくり」

7月11日(金)、七尾市健康福祉部健康推進課の中川千尋保健師を講師にお迎えし、5・6年生、保護者を対象に「生涯を通じた健康づくり」をテーマにした「生活習慣病予防講座」を行いました。中川さんからは、子どもたちが自分の未来を拓くために大切な、「朝ごはん」、「睡眠」、「朝の光を浴びる」、3つの生活習慣についてお話いただきました。今回の講座をきっかけに、子どもたちが健康な生活習慣に関心を持ち、実践してくれることを願っています。ぜひ夏休み期間中も、この3つのことを意識して、規則正しく充実した時間を過ごしてほしいと思います。お忙しい中、ご参加いただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

社会のルールやきまり、約束について考え、正しい行動を・・・ピュアキッズスクール

6月30日(月)、2年生、5年生を対象とした「ピュアキッズスクール」を行いました。七尾警察署生活安全課少年警察補導員の小西さんを講師にお招きし、4名の少年警察ボランティアの方々にもご参加いただきました。

ピュアキッズスクールは、社会のルールやきまり、約束について考え、正しい行動を促すための授業です。2年生は「人のものをとること」について、5年生は「ネットトラブル」について学びました。

子どもたちは、提示された事例を見聞きし、質問に答える中で、「良いことか悪いことか」「どうすべきか」「どのような気持ちになるか」などについて考えていました。小西さんや少年警察ボランティアの方々のお話を真剣に聞き、自分の考えを積極的に発表する姿が見られました。

防犯の合言葉「いかのおすし」・・・不審者侵入時の対応避難訓練・防犯教室

6月27日(金)、七尾警察署の方をお迎えして、不審者侵入時の対応避難訓練・防犯教室を行いました。訓練では、どの学年の子供たちも、不審者侵入時の合図をもとに素早く行動して、不審者に居場所がわからないように、静かに身をひそめ、自分の身を守ることができました。

防犯教室では、警察署の方から、防犯の合言葉「いかのおすし」の確認を行い、道で知らない人に声をかけられたときどうすればいいのかなど教えていただきました。

子供たち一人一人が自分の命を守るために、自分で考え、判断して、行動できるようになってほしいと思います。

7つの課題に挑戦!・・・たてわりふれあいタイム

6月26日(木)に、「縦割りふれあいタイム」を実施しました。この活動は、縦割り班の子どもたちが協力し、班の交流を深めることを目的としています。子どもたちは、縦割り班ごとに7つの課題に挑戦しました。

大歓声!!・・・すご技選手権

6月25日(水)に児童会主催の「すご技選手権」が開催されました。このイベントでは、子どもたちがそれぞれの特技を全校児童の前で披露しました。

参加した子どもたちは、けん玉の「もしかめ」やマット運動の側転、バスケットボールのドリブル、そしてロングシュートなど、日頃練習した「すご技」を堂々と発表。観客席からは大きな歓声が上がり、会場は大いに盛り上がりました。

初めてのテニピン・・・テニピン体験会

6月17日(火)に、本校の3~6年生が日本テニス協会による「テニピン体験会」に参加しました。このイベントは、能登半島地震からの復興支援の一環として開催され、テニピン開発者である今井茂樹先生をはじめ、日本テニス協会の講師の方々にご指導いただきました。

テニピンは、誰もがテニスの楽しさを体験できるように、ルールと用具をアレンジしたネット型ゲームです。今井先生がおっしゃるには、テニピンの最大の魅力は、全員が等しくボールに触れる機会が保障されていること。そのため、運動が苦手な子どもも含め、全員が「個性を輝かせられる」ゲームとのことで、体育の授業では、どうしても運動が得意な子どもが中心になりがちですが、テニピンでは、一人ひとりが自分のペースで楽しみながら上達できるのが特徴だとのことです。体験会では、3・4年生はボールやラケットに慣れる運動から始め、2対2の転がしゲームまで、1時間でスムーズに進めることができました。5・6年生は、より実践的な2対2のゲームまで楽しむことができました。子どもたちは皆、初めてのテニピンに目を輝かせ、夢中になって取り組んでいました。

今回、日本テニス協会様より、テニピン用ラケット40個、ボール36個、ネット2張をご寄贈いただきました。今後の体育の授業などで、子どもたちの運動能力向上と、体を動かす楽しさを育むために大切に使わせていただきます。この体験会を通して、子どもたちはテニスの楽しさに触れるだけでなく、新しいスポーツに挑戦する喜びも感じられたようです。今後も、子どもたちが様々な体験を通して成長できるよう、努めていきたいと思います。

自転車は車の仲間・・・交通安全自転車教室

6月13日(金)に、3年生が交通安全自転車教室に参加しました。七尾警察署と七尾自動車学校の方々を講師にお招きし、安全な自転車の乗り方について実践的に学びました。七尾警察署の方からは、金沢市内で実際にあった交通事故の例を挙げながら、道路を横断する際には「右を見て、左を見て、そしてもう一度右を見て安全を確かめる」といった具体的な確認方法についてお話がありました。また、七尾自動車学校の方からは、クイズ形式で「自転車は車の仲間である」ということや、「自転車に乗る際に気を付けること」など、交通ルールやマナーの基本を楽しく教えていただきました。児童の代表3名が、町中を自転車で走る際に潜む危険を予測しながら運転するシミュレーターを体験しました。この体験を通して、子どもたちは自転車に乗る際に大切なことを深く学ぶことができました。

本校では毎年3年生を対象に交通安全自転車教室を実施していますが、ご家庭でも引き続き、登下校時等の交通安全についてご指導をお願いいたします。

音楽は楽しいな・・・「みんなでつくる!音楽祭 at田鶴浜小学校」

6月10日(火)に、金沢大学の皆さんをお招きし、本校で音楽祭を開催しました。

まず、管楽器のトランペットやクラリネット、打楽器のカホン、弦楽器の三味線やコントラバスなど、様々な楽器の音が出る仕組みについて、詳しく説明していただきました。子どもたちは、特に5年生は先日習ったばかりのコントラバスの大きさに目を輝かせたり、たたく場所で音色が変わるカホンの音や、その演奏の速さに驚いたりしていました。

その後は、クイズ形式で音楽に親しみました。曲のイメージから動物を想像したり、「きらきら星」のメロディーがどこに隠れているかを探したりと、子どもたちは楽しみながら音楽に触れることができました。

また、「音楽室トリオ」と題し、子どもたちに身近な鍵盤ハーモニカ、リコーダー、ピアノで親しみのある曲を演奏してくださいました。さらに、パイプの長さで音が変わる筒状のドレミパイプを使った「聖者の行進」の演奏には、子どもたちも興味津々でした。

最後は、全員で「世界に一つだけの花」と、6月の歌である「虹」を合唱しました。子どもたちは心を一つに、歌声が響き渡る体育館で、音楽の喜びを全身で表現していました。

44人の力でピカピカに!プール掃除完了

6月9日(月)に5・6年生がプール掃除を行いました。今年は総勢44名の力を合わせ、小プール、プールサイド、更衣室、そして大プールが見違えるほどきれいになりました。

5年生は小プールを、6年生はプールサイドや更衣室、そして大プールを担当しました。全員が「みんなのために」という気持ちで一生懸命に取り組み、その姿はとても立派でした。これで、気持ちよく水泳の学習を始めることができます。

「人権」という名の種をまこう・・・人権教室

6月6日(金)、3年生と6年生を対象に人権教室を行いました。人権擁護委員の方5名にお越しいただき、紙芝居や動画、詩を通して人権について考える貴重な機会となりました。

七尾市小学生連合運動会に参加しました!

6月4日(水)に七尾市城山陸上競技場で開催された七尾市小学生連合運動会に、6年生が参加しました。

100m走には全員が、走り幅跳びと4×100mリレーには選抜選手が出場しました。参加した6年生は、どの児童も自己ベストの更新を目指し、最後まで諦めることなく競技に臨む姿が見られました。100走で男子2名、女子1名、走り幅跳びで男子1名が標準記録を突破しました。

4×100mリレーでは、男子も女子も練習の成果を存分に発揮し、華麗なバトンパスを披露してくれました。男子の4×100mリレーでは、見事標準記録を突破しました。女子は、標準記録にあと一歩、0秒09及ばず惜しい結果となりました。

応援では、自分の学校の選手だけでなく、他校の選手が競技する際にも、声を合わせて一生懸命応援する姿が見られ、その応援も「標準記録を突破している」と称賛されるほど素晴らしいものでした。

縦割り班活動開始・・・よろしくね集会

5月29日(木)、「よろしくね集会」を行いました。この集会は、縦割り班活動を通して、一人ひとりが班の一員としての意識を高め、互いを思いやる心を育むとともに、集団の一員としての自覚を促し、きまりを守り、自分の役割を果たすことを目的としています。全校児童114名が、赤白それぞれ6班ずつ12班の縦割り班に分かれて活動します。各班は指定された教室へ移動し、自己紹介と6年生が考えた「仲良くなるゲーム」を楽しみました。どの班でも、班長や高学年が中心となって、全員が楽しめるようにと心を配る姿が見られました。

『Try my best!生き生き、はまっ子2025』体力アップへの挑戦

5月26日(月)、4~6年生が体力テストを行いました。8種目のうち立ち幅跳び、反復横跳び、長座体前屈、上体起こしの4種目を行いました。子どもたちは、今の自分の体力を知るために、一生懸命に取り組んでいました。残りの4種目は体育の授業等で行う予定です。

今年度、田鶴浜小学校では「体力アップ1校1プラン」として、『Try my best!生き生き、はまっ子2025』を掲げ、子どもたちの体力増進に取り組んでいます。これは石川県内の全小学校で推進されている活動です。令和6年度の体力・運動能力テストの結果から、本校の子どもたちは、走力、敏捷性、柔軟性に課題があることが分かりました。そこで、体育の授業では、これらの運動能力を楽しみながら高められるよう、敏捷性や柔軟性を伸ばす準備運動などを積極的に取り入れることを目標としました。

今後は、体育の授業などを通して、様々な体力増進を図っていく予定です。学力向上には、土台となる基礎体力が欠かせません。例えば、椅子に座って背筋を伸ばした姿勢で学習したり、集会などで同じ姿勢を維持できたりすることなど、学習や学校生活の様々な場面で体力が求められます。子どもたちが自身の体力や健康について深く考え、成長していけるよう、今後も積極的に取り組んでいきます。

「プライベートゾーン」を学ぶ・・・くもくん教室

5月27日(火)、1年生を対象に「くもくん教室」が開催されました。七尾警察署生活安全課の少年警察補導員である小西さんを講師にお招きし、絵本「おしえて!くもくん プライベートゾーンってなあに?」の読み聞かせを通して、自分自身や他者の身体を大切にすること、そして自分の体を触られたときの対処法についてご指導いただきました。クイズ形式の学習にも、1年生は一生懸命に考え、真剣に取り組んでいました。

いつもありがとうございます・・・地域の先生、福田さん、黒崎さん

5月20日(火)、3年生が総合的な学習の時間で、のと白ネギの苗植えに行ってきました。深見にある福田さんの畑でネギの苗を植えさせていただき、子どもたちはふかふかに耕された土にとても驚いていました。また、ネギの苗を植える際に使う様々な道具や器具にも興味津々でした。

5月21日(水)には、2年生が生活科の学習で野菜の苗植えを行いました。深見の黒崎正人さんにご指導いただき、ミニトマトなどの苗を植えました。今年は校舎の解体で畑が使えないため、野菜の苗はプランターに植えることになりましたが、黒崎さんには土づくりからお世話いただきました。子どもたちが本物に触れる体験ができるよう、毎年大変ありがとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

はまっ子がよりよい学校生活を送ることができるように・・・前期児童委員会

令和7年度前期児童委員会の活動が本格的にスタートしました。各委員会では、はまっ子がよりよい学校生活を送ることができるように、目指すはまっ子の姿、そのためにどのように行動するか行動目標を立て活動に取り組んでいます。5月13日(火)の任命式では、各委員会の委員長が目指すはまっ子の姿や行動目標について、全校の児童に堂々と伝えることができました。

授業参観、学校説明会、PTA総会、学年懇談会

5月2日(金曜日)に、授業参観、学校説明会、PTA総会、学年懇談会を実施いたしました。

当日は、仮設校舎を含めた本校の雰囲気や、授業中のお子さんの様子を保護者の皆様にご覧いただきました。

学校説明会では、今年度の学校教育目標と重点的な取組についてご説明いたしました。教職員一同、子どもたちの成長のために尽力してまいります。

PTA総会では、黒崎PTA会長より右記にお示ししました今年度の活動方針・内容等が提案され、滞りなく承認されました。保護者の皆様のご理解とご協力に感謝申し上げます。

学年懇談会では、各学年・学級の今年度の教育方針や、学級での子どもたちの様子、ご家庭での様子などを共有し、有意義な情報交換の場となりました。

お忙しい中、最後まで多数ご参加いただき、誠にありがとうございました。

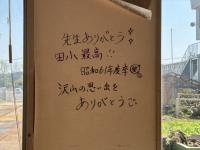

ありがとう、さようなら

4月14日(月)~16日(水)の期間、各学年で「旧校舎ありがとう、さようならツアー」を行いました。子供たちは、共に年月を過ごし、お世話になった教室や廊下の壁、黒板、窓ガラスに、それぞれが感謝の気持ちを込めてメッセージを書き記しました。また、4月26日(土)には、児童や保護者を対象とした「たくさんの思い出をありがとう、さようならを伝えるツアー」を開催しました。昭和48年竣工以来、地域の学び舎として、数多くの思い出を育んできた旧校舎。感謝の思いを胸に、共に過ごしたかけがえのない時間、たくさんの笑顔と学びが詰まった旧校舎との別れを惜しむべく、約90名以上の方々にお集まりいただきました。旧校舎の壁には、それぞれの感謝の思いが綴られたメッセージが並び、参加者の皆様の温かい気持ちがひしひしと伝わる、心に残るひとときとなりました。

今年もよろしくお願いします・・・対面式・集団下校訓練

4月25日(金)、全校児童が、日頃より登下校時の見守り活動等で大変お世話になっている田鶴浜ライオンズクラブ、児童民生委員、交通安全推進隊の皆様をお迎えし、対面式と集団下校訓練を行いました。当日、田鶴浜ライオンズクラブの方々は鮮やかな黄色のジャンバー、児童民生委員の皆様は優しいグリーンのベスト、交通安全推進隊の皆様は凛々しい制帽と制服という、それぞれのトレードマークであるおそろいのコスチュームでご参加くださいました。対面式では、地区ごとに整列した子供たちの前に、各地区の皆様が温かい笑顔で立って自己紹介をしてくださいました。その後、子供たちも一人ひとり、日頃お世話になっている地域の方々にもっと自分たちのことを知ってもらおうと、元気いっぱいの自己紹介を行い、和やかな交流のひとときとなりました。

ねぎの先生!・・・総合的な学習の時間

3年生の総合的な学習、「のと白ネギづくり」が今年もスタートしました!深見の福田教導さんが、子供たちの先生となって、のと白ネギづくりについて教えてくださいます。4月17日(木)には、初めての授業があり、のと白ネギのことを、なんとネギ坊主の実物やたくさんの写真を使って教えていただきました。子供たちは興味津々でした。福田さんは、子供たちが土に親しみ、ホンモノの体験ができるように、いつも温かくサポートしてくださっています。福田さん、今年もどうぞよろしくお願いします!

いつもありがとうございます・・・見守り活動

4月8日から11日の期間、田鶴浜ライオンズクラブと民生児童委員の皆様が、子供たちの安全な登校を見守る活動を街頭で行ってくださいました。最終日の11日には、七尾市長も駆けつけてくださり、一緒に見守り活動にご参加いただきました。皆様の温かいご支援に心より感謝申し上げます。

しっかりとお話を聞くことができました・・・入学式

七尾市立田鶴浜小学校に、元気いっぱいの新入生15名が仲間入りしました。担任の先生が一人ひとりの名前を呼ぶと、新入生は大きな声で「はい!」と返事することができました。

式辞や告辞、PTA会長さんの祝辞にも、新入生はしっかりと耳を傾け、真剣な眼差しでお話を聞いていました。在校生を代表して、6年生の岡美咲さんが、「歓迎の言葉」を述べ、全校児童で歓迎の歌「はじめの一歩」を合唱しました。体育館いっぱいに響き渡る子供たちの歌声は、新入生の入学を心から歓迎する、喜びと希望に満ちたものでした。

入学式の式辞では、新入生に大切にしてほしい3つのことをお話しました。

①お話をよく聞く ②進んであいさつ(先にあいさつ) ③友だちにやさしく

「みんななかよくきれいな心」、「なぜかしら、なんだろうといつも豊かに問いかける」、「好きをたくさん見つける」・・・1学期始業式

始業式では、3つのお話をしました。

1つ目は、「みんななかよくきれいな心」です。 そのために、相手がされて嬉しい、元気になる、やる気になるふわふわ考動やふわふわ言葉に心がけましょう。

2つ目は、「なぜかしら、なんだろうといつも豊かに問いかける」です。 よく観察したり、人の話をしっかり聞いたりすることで、『あれ?どうしてだろう?』、『もっと知りたい!』という気持ちが生まれてきます。その探究する心を大切にしてください。

3つ目は、「好きをたくさん見つける」です。 本、体育、給食、絵など、好きなことやものは人それぞれ違います。学校は、新しい友達や先生との様々な体験を通して、「好き」を増やす絶好の場所です。好きなものが多ければ多いほど、毎日は楽しくなります。皆さんの学校生活が、今年度も楽しいことでいっぱいになるよう応援しています。

2025 新しい1年のスタート

春爛漫の候、4月7日(月)、新たに15名の元気な新1年生を迎え、全校児童114名で令和7年度七尾市立田鶴浜小学校の輝かしいスタートを切ることができました。

ご入学、ご進級、誠におめでとうございます。今年度は、「新しい時代を切り拓く、生きる力の育成~生き生き、はまっ子 考動する子 協働する子 探究する子」を学校教育目標に掲げました。子供たち一人ひとりが、学習や様々な活動に主体的に取り組み、自ら考え、行動し、仲間と協力し、探究する力を育んでいけるよう、教職員一同、全力で教育活動に取り組んでまいります。

予測不能で変化の激しい現代社会において、子供たちの成長には、学校、保護者の皆様、地域、関係機関との連携が不可欠です。本校では、皆様と心を一つにし、「生き生き、はまっ子」の実現を目指し、子供たちの健やかな成長を育んでいきたいと考えております。保護者、地域の皆様におかれましては、本校の教育活動に、より一層のご理解、ご協力、ご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

ようこそ! 田鶴浜小学校へ

4月4日(金)の新任式では、新任の教職員が自己紹介を行い、6年生代表児童が歓迎の言葉を伝えてくれました。

弦楽四重奏の優しい音色に包まれ・・・わかばデリバリーコンサート

3月3日(月)に、食堂にてオルビスNOTOの皆さんによるコンサートが行われました。(田鶴浜地域づくり協議会共催)会場の食堂には、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロの美しい音色が響き渡り、子供たちは静かに耳を傾けていました。誰もが親しみやすい曲ばかりで、弦楽四重奏(カルテット)の優しい音色に包まれ、心が温かい気持ちで満たされました。演奏の合間には、演奏者の皆さんが楽器についての紹介や曲について解説してくださり、子供たちは音楽の世界に深く引き込まれていました。

コンサート後には、4年生が音楽体験会に参加しました。エーデルワイス(ミュージカル サウンドオブミュージック)、もののけ姫(ジブリ映画)、メヌエット(ベートーヴェン作曲)の演奏を間近で聴き、実際にヴァイオリン、ヴィオラ、チェロを手に取り、音を出す体験をしました。最後に「ふるさと」を演奏していただきました。

笑顔がいっぱいの送る会・・・6年生を送る会

2月28日(金)、6年生を送る会が行われました。5年生が中心となり、企画・運営を行いました。今年は体育館を会場とし、各学年が趣向を凝らした出し物で6年生への感謝の気持ちを伝えました。会場は笑顔と感謝の気持ちにあふれ、温かい会となりました。

成長の跡が・・・授業参観

2月19日(水)に、今年度最後の授業参観を行いました。多くの保護者の皆様にご参観いただき、ありがとうございました。授業後には、「子供たちの成長を感じられて嬉しかった」というお声を多数いただきました。また、6時間目には、6年生の学年PTCAによるコサージュ作りが行われ、和やかな雰囲気の中、素敵なコサージュが完成しました。