令和5年度 活動の様子

1年図工 あそぼうよ ぱくぱくさん

1年生が図工の学習で、「ぱくぱくさん」を作りました。どんなぱくぱくさんを作りたいのか、自分で考えて決め、イメージして色や飾りを考えました。子ども達の発想力や構想力の豊かさと、自分の表したいものを表現できた満足げな顔がすてきでした。作った後は、ぱくぱくさんと遊んで楽しみました。

人権集会 人権の花運動感謝状贈呈式

12月6日(月)人権集会を行いました。小松人権擁護委員協議会能美部会の皆さんから、人権の花を育てたことへの感謝状と記念品として人権に関する図書を頂きました。園芸整備委員会の児童が代表して受け取り、全校児童はリモートで集会に参加しました。代表の児童が「水やりと草むしりをがんばりました。きれいな花が咲いてよかったです。花も人間と同じ命のあるものなので、これからも大切に育てていきたいです。」と立派に挨拶しました。

人権擁護委員の二羽さんから人権に関するビデオを見せていただき、教室でも人権について考える時間を持ちました。寺井小学校で今取り組んでいる「思いやりの虹をかけよう」の取り組みと「人権」の言葉や意味とのつながりに気づく集会となりました。

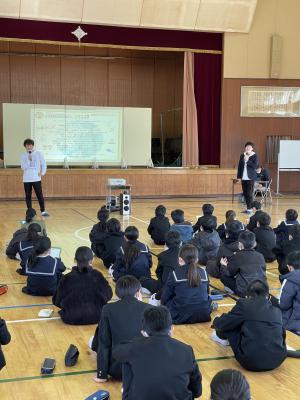

5年生 ぶんぶんボウルさんとSDGsについて学ぶ

12月9日、ぶんぶんボウルさんが来校し、5年生がSDGsについて楽しく学びました。「焼却炉が世界に100個あるとしたら、日本にはいくつあるか?」「1日200円以下で生活する人は、30年前に比べて減っている、〇か×か」などのクイズや楽しいトークで、あっという間の45分でした。

住み続けられる街づくりのために、「アニメ」「学校」「有名人」「ロボット」を使ってどう解決するかについてみんなで考え、「食べ残しをしないアニメをつくる」「ロボットで介護したり、耕作放棄地に田植えをする」など、子ども達からいろいろなアイデアが出てきました。ぶんぶんボウルさんから、将来、自分達が幸せに暮らせるために食べ残さない、物を捨てる前に考えるなど、一人ひとりができることを一つ一つやっていくことの大切さを教えて頂きました。最後の質問コーナーでは、「なぜ、お笑い芸人になろうと思ったのですか」「最近あった嬉しいことは何ですか」「お笑い芸人になって一番うれしかったこと、一番つらかったことを教えてください」など、積極的に質問をした5年生でした。

最後には、ネタも披露して頂き、全員で記念写真をとりました。思い出に残る楽しい学習となったことでしょう。

寒い中 委員会活動

2学期最後の委員会活動の様子です。寒い中でしたが、全校児童のために一生懸命働いてくれた頼もしい5・6年生達です。

いつも、みんなのために、ありがとう!!

【園芸整備委員会】玄関を大掃除してくれました。

【体育委員会】クラスのドッチボールの空気を入れてくれました。

【美化委員会】階段の手すりやドアノブの消毒、黒板消しクリーナの掃除等をしてくれました。

【掲示委員会】みんなが楽しめる次の企画を考えました。

【給食委員会】好き嫌いをなくし食べ残しを減らすための企画を考え、準備をしました。

【図書員会】寺井図書館からお借りした本が全部あるか、各学年のブックトラックを調べてくれました。

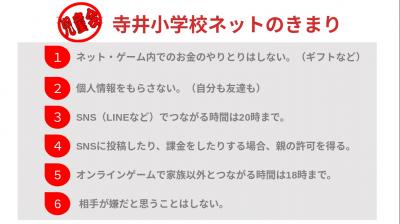

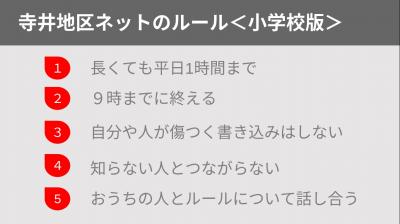

【児童会】みんなが廊下を歩くための対策や「寺井小学校ネットのきまり」のアンケート実施や守ってもらうための対策等について考えました。

ペア学年交流 4年生と1年生

4年生が考えたゲームを1年生に楽しんでもらいました。4年生は、クロームブックで調べたりさらにアレンジしたりして、グループ毎に工夫してゲームを考えました。楽しい時間を過ごした1年生から「いろいろな遊びを教えてくれてありがとう」「楽しかったよ」などの感想をもらい、4年生も満足そうでした。4年生には、時間の管理や信仰の手はず等、反省することもあったようで、高学年に向けての学びを得る貴重な機会となりました。

【4年3組】

【4年2組】

【4年1組】

11月 のこさず食べたよ!

11月の給食目標は、「のこさずたべよう」でした。放送室前に毎日の食べ残しの様子をシールで表わしてきました。ほとんどの日に「よく食べてある」しるしのピンクシールが貼られ、子ども達も毎日帰りにこの掲示を見て、「やったー。今日もピンクや」「がんばって食べたよ」と伝えてくれるなど、目標に向かって前向きに取り組む姿がすてきでした。11月は合計61個のピンクシールが貼られたことを、児童会給食委員会が放送で全校に知らせてくれました。また、毎日給食を作っている調理員さんも、子ども達がよく食べてくれることをとても喜び、励みになると言っていました。

11月の目標は終わりましたが、12月の給食目標「かぜにまけないしょくじをしよう」でも、のこさず食べることで、栄養バランスがとれ風邪に負けない食事となります。しっかり食べて毎日元気に過ごせることを願っています。

寺井体育館 工事中

寺井体育館が3月まで工事のため使えず、体育の授業がこれまで通りに行うことができなくなっています。そこで、学校の体育館で2学年一緒に学習したり、多目的室でマット運動や表現運動をしたり、天気のよい日は外で行ったりと工夫して、子ども達が楽しみにしている体育の授業を行っています。

【多目的室で体育】

風邪予防のこんだて

12月2日は、風邪予防の献立で、ごはん、牛乳、ホイコーロ、しょうがとねぎのポカポカスープ、チーズでした。12月に入り冷え込みも厳しくなってきています。しっかり栄養をとり、残り少ない2学期を元気に過ごしてほしいです。

ペア学年交流会 5年生と2年生

5年生が2年生のために、九九を使ったゲームを考えてくれました。楽しみながら九九と触れ合う時間となりました。5年生は、2年生が楽しめるようにゲームを工夫したり、優しくルールを教えたりして、4ヶ月後に最高学年となるための準備にもなりました。

5年生の感想を紹介します。

「楽しかったし、仲も深めることができてよかったです。」「2年生を楽しませるのは大変だったけど、仲良くなれたと思いました。」「計画して準備したけど、2年生にちゃんと動いてもらうのは大変だと思いました。」

5年生 九谷焼について学ぶ

5年生が、北野啓太さんをお招きしてお話をお聞きし、九谷焼について学びました。北野さんから、「美術九谷と産業九谷のちがい」や「青郊窯の転写紙」等についてお話をお聞きしました。実際に転写紙やキャラクターが描かれた皿などを見せてもらったり、1年で1万個作品を作るなどのお話を聞いたりして、驚いたり九谷焼の素晴らしさに改めて気づくなど、心が揺さぶられる時間となったようで「作品を作る時間はどれくらいかかるのか」「九谷焼の1番の魅力は何か」など時間いっぱい質問をしていました。

九谷焼に携わる人がたくさんいる寺井小校区、子どもたちにも九谷焼の素晴らしさや魅力をたっぷり感じてもらうと同時に、課題についても知り、解決策を見つけていく、そんな学習を積み上げていきたいと思います。

図書ボランティアの方によるどんぐり工作会

図書ボランティアの方が、どんぐり工作会を開いてくれています。コロナ対策のため、学年で日を決め、予約制で行っています。今回は、「どんぐりはなごま」づくりです。思い思いに絵を描いたり飾りをつけたりして、秋の工作を楽しんでいます。

この工作が載っている本の紹介や芽が出たどんぐりを見せて下さる等、子ども達の世界を広げる関わりもしてくださっています。図書ボランティアのみなさん、いつもありがとうございます。

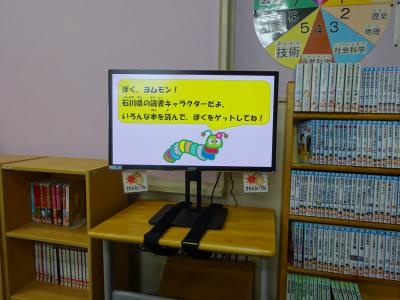

図書室にディスプレイ用パソコンが入りました!

能美市より図書室にディスプレイ用パソコンを頂きました。図書室の入り口に設置し、楽しい企画等を子ども達に知らせています。子ども達が楽しく読書に取り組めるように有効に活用していきたいと思います。

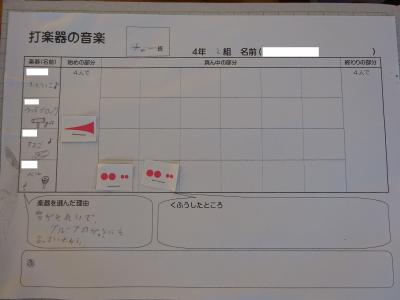

4年生 音の響きを考えて

音楽発表会で素晴らしい演奏を披露してくれた4年生が、音楽の時間に合奏を自分たちで創り出す学習に取り組んでいます。打楽器の響きを頭に思い浮かべながら、ほかの楽器との重なりを考えてグループでまとめていました。実際に演奏しながら、修正を加えるトライ&エラーを通して8小節の合奏を完成させていく予定です。各グループで工夫した世界に1つだけの曲の完成が楽しみです。

全国ご当地グルメツアー 山梨県

11月22日の給食は、さんみやき、ほうとう、ももゼリー、塩コンブあえのこんだてで、 山梨県のメニューでした。ほうとうにはカボチャも入っていて彩り豊か。子ども達は静かに味わって食べていました。

4・5・6年生 読み聞かせ

ペア学年交流会で笑顔の花 満開!

子ども達が、互いの良さを見つけ、伝えたり、思いやりの気持ちやあこがれの気持ちを高めることをねらいとして、ペア学年交流会が始まっています。4年生と1年生、5年生と2年生、6年生と3年生が交流し、上学年が企画した内容に下学年を招待する形です。6年生は3年生とマット運動の交流会をしました。6年生が技を紹介し、3年生が拍手 6年生が3年生に教え3年生が技に挑戦し、6年生が拍手

6年生が考えたゲームで楽しむ時間もあり、3年生から「今まで知らなかった技を教えてもらってよかったです。」「ちょっと手伝ってくれたおかげで後転ができるようになりました。」等の感想をもらった6年生は、照れくさそうで嬉しそう。お互いの心がホカホカ温かくなるステキな時間を過ごすことができました。

能美市子ども未来創造フェスティバル 優勝賞作品展

能美市子ども未来創造フェスティバルの審査会が終わり、作品が学校に戻ってきました。見事優秀賞に輝いた作品を1階廊下に展示しました。廊下を通る子ども達が、「わー、すごい!」「誰が作ったの?」など感想を口にしながら作品に見入っていました。素晴らしいものに触れることが、子ども達の次への意欲につながることを願っています。

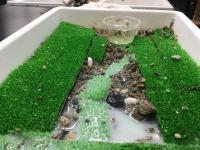

5年生 SDGsを学ぶ

5年生が総合的な学習の時間、理科の時間にSDGsの視点を持って学習を進めています。

理科の時間の「流れる水のはたらき」の学習では、石や河原の様子の違い、水の浸食、運搬、堆積等のはたらき、川の水による災害等の学習の後、生き物がすみやすい川のミニチュアを考えて作る学習をしました。

また、11月11日(木)には、能美市SDGs推進室の吉田さんに来ていただき、能美市のSDGsの取り組みについて学習しました。自分たちも取り組んだ「九谷焼塗り絵コンテスト」も能美市のSDGsの取り組みであること、1つの取り組みがSDGsの複数のゴールに結びつくこと等を学びました。

私たち大人が小学生の頃に学んできたこととは違う、これからの時代に必要な知識や技能、考え方等を学び吸収している子ども達です。

PTA教育講演会

11月5日にPTA教養委員会主催のが開かれました。今年度は、「現代の子どもたちの心とからだ」と題して、浅田 雅子さんと教養委員との対談形式での講演会でした。

公園の前半には、今年の2020東京オリンピックの審判に参加しての感想やご本人のオリンピック選手時代の貴重な経験談も聞かせて頂きました。また、保護者の方の悩みや思いを会場のみんなで共有したり、講演会後は、会場の教養委員の方から沢山の質問や感想があったりと、浅田さんと保護者の思いが一つになった、とてもいい雰囲気の講演会となりました。

当日、ご都合で視聴できなかった保護者の方には、メールでお送りしたネット配信でぜひご視聴いただければと思います。

子育ての貴重なヒントがいっぱい詰まっています。

4年生 プログラミング学習

4年生が、村田製作所の出前授業を受けました。人間が扮するロボットを課題通りに動かすための指令を考えることを通して、プログラミング的思考について楽しく学ぶ機会となりました。

思った通りに動かないと、グループで相談して修正を繰り返し、うまくいくと拍手や歓声が上がっていました。最後は、村田製作所の方が作られた玉乗りロボットが動く様子を見て、プログラミングの素晴らしさに感動した子ども達です。「いつもはパソコンで人形を動かしたりしたけど、実際に動くのを見ることができて楽しかった。」等の感想が聞けました。

北陸では初、能美市では寺井小学校だけという貴重な経験をすることができました。

6年生 非行被害防止講座

11月4日、6年生とその保護者の方を対象に「非行被害防止講座」を開きました。講師は、本校ICTインストラクターです。「情報モラル」として、ネット・ゲーム依存、課金制度、個人情報流出、誹謗中傷(SNSトラブル)等について、お話を聞きました。

LINEの書き込みでは、1文字を間違えるだけで、相手に誤解を与えてしまう場合があること、一度インターネットに書きこまれたものを消すことはできない、一度失敗しただけで夢を閉ざされてしまうこともあるとのお話は、子ども達もドキッとしたようで真剣に聞いていました。

Society 5.0の社会を生きていく子ども達にとって、「情報モラル」は必ず身につけなければいけないスキルです。そのために、学校では機会をとらえ系統的に指導していきます。

親子でのルール作りや「スクリーンタイム」「デジタルウェルビーイング」などのアプリ、フィルタリング機能を使うなどして、お子さんに「情報モラル」の力が身についていくよう、ご家庭でのお力添えを今後もお願いいたします。

学校保健員会(5年生)

11月2日に学校保健員会を行いました。今年度のテーマは「睡眠」です。5年生保健員会児童が劇「眠る!大捜査線!」の発表を通して、睡眠の大切さや寝付けない原因について一人ひとりが考える機会となりました。自分の睡眠の課題を知り、配布された資料を参考にそれぞれの課題の解決策を考えました。振り返りでは、「ぼくはBタイプで睡眠の質が良くなかったので、これからできることをして、睡眠の質を良くしていきたいと思いました。」などの感想が児童から聞かれました。

今後、考えたことを日々の生活の中で実践していけるよう、継続的に取り組んでいく予定です。参加して頂いた保護者の皆様、ありがとうございました。

分散授業参観 ありがとうございました

11月2日、4日に分散授業参観を行いました。保護者の皆様には、各ご家庭1名のみの参観、玄関前での検温、教室前での受け付け、廊下からの参観など、コロナ対策の中での授業参観にご理解とご協力をいただき、ありがとうございました。

今回は、担任以外の授業も参観頂きました。4年生の外国語活動を参観された保護者の方に、「難しいことを学習している。私たちのときと全然違う。」との感想を頂きました。

その他、「分散で、人数が少なく見やすい。でも、先生方は大変ですね。」「クロムブックを当たり前に使えるようになっている。」等の感想も頂いています。

保護者の方々からの率直な感想やお気づきのことなどは、私たち教師、学校にとっては励まされたり、元気をもらったり、気付かされたり学びを得たりする貴重な機会です。何かありましたら遠慮なくお知らせください。

5年生 野外体験 満喫!

10月29日(金)、「男女関係なく きずなを深めよう!」のめあてを持って、5年生が野外体験を大杉緑の里で行いました。好天に恵まれ、城山登山、イワナつかみの活動を全員で思いっきり楽しみました。秋の自然をたっぷり感じ、きちんとグループ行動をすることができ、学びの多い野外体験となりました。

4年生 音楽発表会 大成功!!

11月1日(月)、1限目に4年生が音楽発表会を開きました。4月から、全員で励まし合い、助け合い、時にはぶつかりながらも、「練習に終わりはない」を合言葉に、コツコツと練習を積み重ねる過程で沢山の学びを得、成長した4年生の、気持ちのこもった演奏が体育館に響きました。

密を避け2学年ずつ体育館に来た児童は、堂々とした迫力ある演奏に聞き入りました。特に自分達も経験者で先輩である5年生、6年生は、要所要所で拍手をして温かい気持ちで演奏を盛り上げてくれました。最後に演奏を聞いた3年生に、寺井小学校の素晴らしい伝統が引き継がれました。

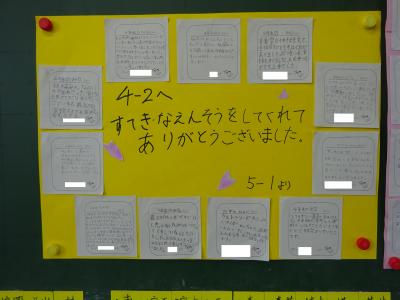

去年演奏した5年生から、演奏を聞いた感想が届けられ、4年生児童の達成感は最高潮!!「よさを見つける」寺井っ子をめざすことで、子ども達の心に勇気とエネルギーが届いていることでしょう。

寺井小学校 図工作品美術館

「創り出す喜びを味わうこと」をめあてに取り組んだ図工大会の作品が仕上がりました。廊下や掲示板に子ども達の力作がずらりと並んで、美術館のようです。参観日にご来校の際にはぜひご覧頂き、お子様の作品の良いところを見つけ、おうちで伝えてあげてください。

【1年生の作品 「なげてなげて360°たまいれ」

「ワニくんとパーティーにいったんだ」読書感想画】

【2年生の作品 「大きくそだて びっくりやさい」】

【3年生の作品 「ふしぎな乗り物で変なお茶会に行こう」】

【4年生の作品 「へんてこ山の物語」】

【5年生の作品 「あったらいいな こんな町」】

【6年生の作品 「fふるさとの誇り~大好き!能美市」】

給食 「紅葉狩り」献立

11月11日の「秋」いっぱいの彩り豊かな「紅葉狩り」献立は、子ども達の食欲を高めたようで、根菜類の多い献立でしたが、よく食べてありました。(くりおこわ 牛乳 秋の吹き寄せ煮 白菜の味噌汁)

11月の給食目標は「のこさず食べよう」です。きらいなものでも少しずつ食べるように心がけ、クラスの仲間で友だちのがんばりをほめたり認めたりしながら、食べることができる食材や献立を増やし、自信をつけていってほしいと思います。

持久走 自分のペースを守って

寺井オリンピックが終わり、体育は持久走の学習に入りました。以前は持久走大会として、運動場と前庭を周回するコースを走っていましたが、昨年度からコロナ対応で運動場を周回して走っています。

体育学習で身につけることとされている「無理のない速さでかけ足を続ける力」の習得をめざし、1・2年生は3分間、3・4年生は4分間、5・6年生は5分間運動場を走ります。密を避けるため、クラスの半分の児童が走り、ペアの友だちが何周走ったか数えます。練習中には「がんばれー」「3周めだよ」等仲間を応援する言葉が運動場に響きます。持久走がんばりカードに記録を記入しながら練習に取り組み、自分の目標達成を目指します。

各クラスが体育の学習の中で行うこと、密を避けるため一斉スタートができないこと等から、保護者や地域の方々に応援に来ていただくことは叶わず残念ですが、自分のペースをつかんで自分の目標達成に向けて努力する子ども達をご家庭や地域で温かく見守って頂ければありがたいです。子ども達が、人と比べることなく、走ることの心地よさを味わえることを願っています。

2年 生活科 おもちゃランド

生活科の学習でおもちゃ作りをしている2年生は、1年生を招待して楽しませようと工夫しながら一生懸命おもちゃ作りをしています。作ったおもちゃで自分も遊んでみたり、友達からアドバイスをもらったりして、より楽しく遊んでもらうにはどこをどう改良したらよいのか、試行錯誤が続いています。

えほんこんだて

10月27日(水)の給食は、絵本「おいしそうなしろくま」(作者:柴田ケイコ)の中でしろくまが入ってみた食べ物の中から、ごはん、たまごやき、おでん、みそしる、のりというえほんこんだてでした。「おいしそうなしろくま」の絵本の読み聞かせをテレビで聞きながら食べました。図書室では、しろくまが食べ物に入ったイラストを募集していて、沢山のかわいい作品が並んでいます。子ども達が描いたイラストは、作者の柴田ケイコさんにファンレターとして送る予定です。

「えほんこんだて」の後の昼休みには、たくさんの子ども達がイラストを描いて持ってきてくれました。給食と図書のコラボの取組で、食べ物にも本にも楽しくかかわって欲しいと思います。

6年生 秋空の下 修学旅行

地震で延期になった6年生の修学旅行が、秋空の下、無事行われました。「決まりを守り、6年生らしい行動をしよう」「ルールを守って、地域の特色を楽しく学ぼう」「仲を深めて最高の思い出を作ろう」がめあてです。

バスの中はしゃべらずビデオを見ながらの移動でしたが、車窓の景色やのとじま水族館の看板に拍手するなど、楽しく過ごしました。のとじま水族館では、思い思いにお土産の買い物を楽しみ、イルカショーでは、イルカの迫力あるジャンプに拍手を贈りました。

總持寺では、冷たい風が心地よい本堂では座禅体験をし、修行僧の方に、「とても美しい姿勢で感動しました。」と、褒めていただきました。總持寺からバスまで町中を歩く間、町の方々に明るく挨拶をする6年生の姿が、秋晴れの爽やかさとても重なり、とても清々しい気持ちになりました。

家に帰ってお土産を広げたり、会話が弾んだりと楽しい家族の時間を過ごされたことと思います。日帰り修学旅行が、子ども達の心に残るすてきな思い出になったことでしょう。

クラブ活動紹介

10月13日のクラブ活動の様子をいくつか紹介します。

【卓球クラブ】ダブルスで対戦をしています。トーナメント戦で大盛り上がりでした。

【球技クラブ】

ソフトバレーボールを楽しみま

した。セッターにレシーブを返

すことを頑張っていて、トスが

あがりアタックが決まると歓声

が上がっていました。

【イラストクラブ】

紙やタブレットに、マンガやイラストを楽しみながら描いています。描いたものをクロムブックで共有し、お互いにコメントを送ることで多学年の交流が広がったり、意欲が高まったりしています。

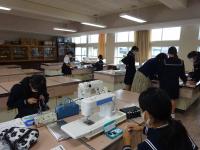

【手芸クラブ】

手提げバックの製作です。6年生は家庭科で

の学習が生きていて、すでに仕上がっていま

した。6年生が優しく5年生に教えています。

【テーブルゲームクラブ】

今回は、人生ゲームを持ち寄って楽しんでいました。誰が持ってくるのか、5、6年が混ざったグループでするかなど、計画を立て自分たちで進めています。

4年生 音楽発表会に向けて

4年生が、音楽発表会に向けて大詰めの練習をしています。1学期からクラブの時間を中心に練習を積み重ねてきた「千本桜」。とてもテンポの速い曲で初めのうちはとても苦労していましたが、互いに教え合ってコツコツと練習を積み重ねてきました。練習も密を避けながらで合奏練習が思うようにできませんでした。先週、ようやく楽器を下ろし体育館での合奏練習を始めています。「タント」での児童発表会はなくなりましたが、校内の児童に向けて分散発表会を行います。あと少し、がんばれ!! 4年生!!!

図書室の対決の結果は?

「ペットボトルタワー大作戦」を通して、どの団も楽しく本と触れ合うことができました。今後も、楽しい企画がたくさんあります。「読書の秋」をたっぷり楽しんでほしいです。

任命集会

10月19日(火)はくれいタイムに、後期児童会役員の任命集会をビデオで行いました。学級委員、役員になった児童の返事が素晴らしく、声に込められたやる気が伝わってきました。後期寺井小学校を引っ張って行ってくれるリーダ達のやる気と、自分達も一緒に頑張っていくよという気持ちを込めた拍手が学校中に広がりました。

放送の後は、各クラスで担任の先生から任命書を受け取りました。全校みんなで力を合わせて「みんなが幸せな寺井小学校」をつくっていきましょう!

全国ごとうちグルメツアー 第6弾 神奈川県

10月19日(火)の給食は、シュウマイ、中華あえ、サンマーメンと横浜中華街をイメージした献立でした。給食前に教室で先生から今日の献立について聞いた高学年児童が「サンマーメン」をクロムブックで調べ漢字の表記を知る姿等がありました。中華系のメニューは、子ども達に人気のメニューです。サンマーメンは、きっとどのクラスも完食したのではないでしょうか。

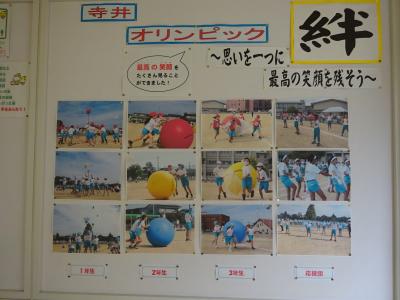

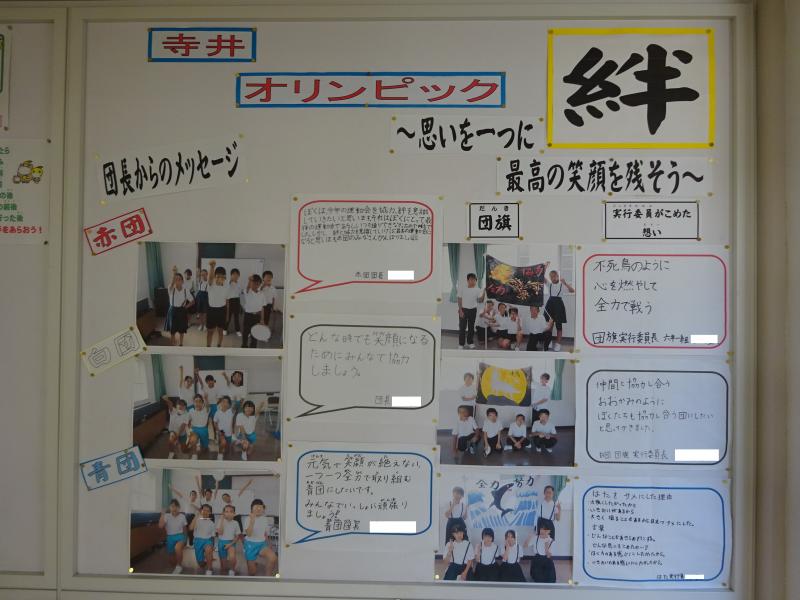

感動!!寺井オリンピック

10月9日(土)、好天の秋空のもと、寺井オリンピックを行いました。職員室前掲示板に各学年の競技や演技の様子を掲示しました。寺井オリンピックが終わった午後に先生方が協力して掲示したものです。子ども達が最後まであきらめずに全力で取り組む姿に、教職員もたくさんの感動をもらいました。そして、全力を出し切り達成感に満ちた子ども達の「最高の笑顔」をたくさん見ることができました。各学年1種目だったことが、練習への集中力と思いを高めることにつながりました。また、全校児童が一堂に会して行ったことで、学校全体の一体感が生まれ、高学年の素晴らしい演技が下学年の児童の心に感動を与え、「自分もあんな高学年になりたい」という、憧れの思いにつながりました。

子ども達の素晴らしい姿を保護者の皆様や地域の皆様に見て頂くことができなかったことが、心苦しく本当に残念ですが、寺井オリンピックでの学びをこれからの学校生活に活かし、いつの日か、寺井っ子のステキな姿を沢山の方々に見て頂けることを願っています。

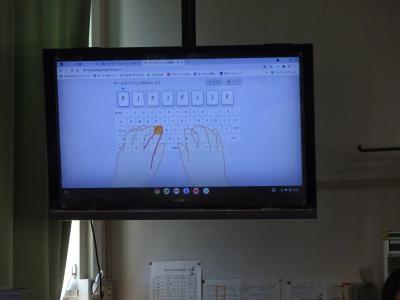

2年生 クロームブックでホームポジションの練習

2年生が、ICTインストラクターの先生とクロームブックでローマ字入力の第一段階としてのホームポジションの練習をしていました。キーボードの「J」と「F」に人差し指をのせ、「J.F. J.F」など、学習アプリの課題の通りに入力すると「クリアー!」と表示がでて、「やったー」「できたー」と歓声を上げながら楽しく学習していました。ローマ字学習は3年生から始まりますが、少しずつ無理なく楽しくICTスキルの積み上げを進めています。

「寺井オリンピック」に向けて 思いを一つに練習中

児童会で決められたスローガンのもと、「寺井オリンピック」(旧運動会)で達成したい目標に向けての練習に一生懸命取り組んでいる寺井っ子です。当日に参観して頂けるのは、1年生、6年生の保護者の方各ご家庭1名のみですが、HPにて後日動画を配信する予定をしています。

2年生から5年生の保護者の皆様にご参観頂けないのは本当に心苦しい限りです。少しでもご家族の思い出に残るようにと、2年生から5年生のご家庭には、各クラス1枚集合写真を後日配布する予定をしています。

各学年の目標と演技名、練習の様子を紹介します。

1年生の目標

演技名「なげてなげて360ど たまいれ」

2年生の目標 「最後まであきらめずにがんばろう。友だちのがんばりを見つけよう。」

演技名「力をあわせて ごろんごろん」

3年生の目標

演技名「それいけ!えっさっさ~!!」

4年生の目標 「チーム4年! 絆を深める」

演技名「寺井4種競技」

5年生の目標 「心を一つにして 今までの5年生をこえられるような表現運動にしよう」

演技名「キセキ」

6年の目標 「絆~思いを一つに最高の笑顔を残そう~」

演技名「仲間とともに ~97人最高の笑顔で~」

「寺井オリンピック」の成功に向け 6年生 奮闘中!

職員室前の6年生各団団長からのメッセージに、たくさんの児童が足を止めて見入っています。休み時間を使っての応援練習や団旗の作成、団体演技の練習など、6年生は大忙し。今年度は、全校児童が一堂に会して開催することができるので、開会式や閉会式での6年生活躍の姿を全校児童が目にすることができます。

各団の応援練習も工夫して密を避ける形で行っています。6年生の立派な姿、頑張る姿が、5年生以下の児童のあこがれや頑張る意欲につながっていきます。

図書室の対決 中間報告

10月4日現在、赤団がリードしています。白団と青団はほぼ同点か?

どの団も対決を楽しみながら、本とたくさん触れ合ってほしいです。

4・5・6年生に 読み聞かせ

図書ボランティアの方々に、読み聞かせをして頂きました。どのクラスもお話の世界に浸り、ステキな朝の時間を過ごすことができました。

読み聞かせの後の図書ボランティアの方々の交流会も再開し、読み聞かせした本の紹介をし合いました。今年度初めて、久しぶりに読み聞かせをしたボランティアの方は、「久しぶりでドキドキしました。でも、とっても楽しかったです。」と、おっしゃってくだり、楽しみながら活動してくださっていることをとても嬉しく感じました。本の紹介を聴き合う中で、それぞれの方々の読み聞かせに対する思いに触れたり、自分が知らない事実に出会うことができたりと、心温まる時間を過ごすことができました。図書ボランティアの皆さん、ありがとうございました。

NHK~かがのとイブニング がっぱクラブ~が撮影に来ました

9月28日(水)のクラブの日、パソコンクラブとダンスクラブの取材がありました。ちょっと緊張気味の子ども達でしたが、クラブ長はインタビューにしっかり答えていて立派でした。

パソコンクラブは、プログラミングしたりレゴがうまく動くか確かめたりしている様子を、

ダンスクラブは、これまで練習してきたダンスをグループ毎に踊っている様子を取材して頂きました。ダンスクラブの踊りの完成度はかなりのもの。

どんな風に編集さ、放送されるのか楽しみです。

放送日は、以下の通りです。

パソコンクラブ 10月8日(金)16:10~

ダンスクラブ 10月15日(金)16:10~

また、放送後はNHKのHPに掲載されますので、見逃した方はそちらをご覧いただけます。

寺井オリンピック 各団の応援練習がはじまりました

9月27日(月)のはくれいタイムに、第1回目の応援練習がありました。各団1~5年生のクラスに6年生が行き、応援の手拍子や振付を教えました。少し緊張気味の6年生でしたが、各クラスでの事前練習を生かして、下級生の前で堂々と教える姿が素敵でした。

教えてもらった子ども達も集中して手拍子したり、腕を上げたり、覚えようと一生懸命でした。

感染症対策のため、今後は6年生が準備したビデオを見ながら、各クラスで練習します。次に6年生が来る10月1日までに、どれくらい心を合わせ応援が仕上がるか、6年生も楽しみにしています。赤団、白団、青団、みんながんばれー!!

図書室の対決!!

図書室で、寺井オリンピックにちなんで、赤団、白団、青団対抗の「ペットボトルタワー 大作戦」が繰り広げられています。図書室に本を借りに来たら、ペットボトルキャップが1つもらえます。今のところ、赤団がやや優勢か??

いえいえ、これからの追い込みで、大逆転劇が起こるかもしれません。密を避けるため、図書室の利用も分散されていますが、授業中の隙間時間を利用して借りることもできます。

おうちでも、「図書の本、借りた?」「図書室の対抗戦は、どうなってる?」など、お子さんを応援してあげてください!!

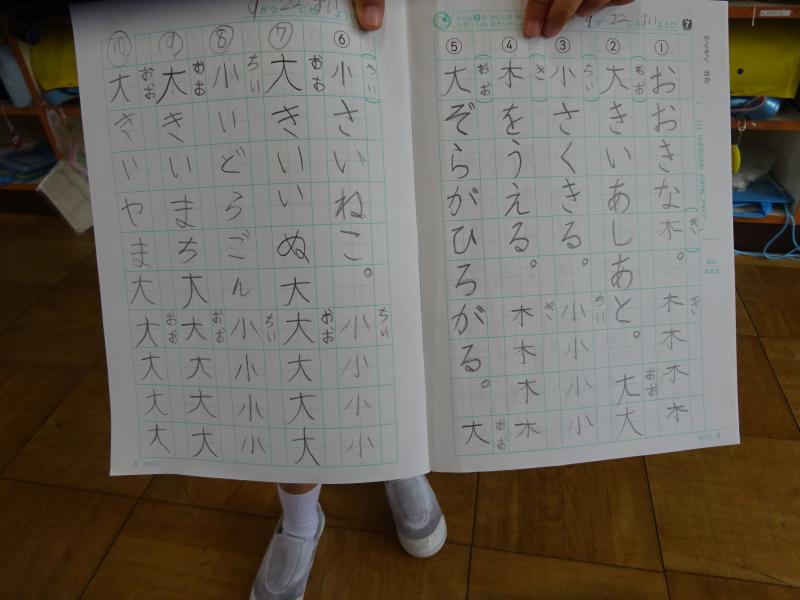

漢字が書けるようになったよ!(1年生)

1年生が、漢字の学習を進めています。入学して半年、ひらがな、カタカナと学習を積み上げ、今では、漢字を使って文を書けるまでに成長しました。教室に行くと、「先生見て。いっぱい書いた。」と、見せてくれます。頑張った自分、漢字を書けるようになった自分に誇らしげです。

遠足!

明日は、2年生、4年生の秋の遠足です。

4年生は、遠足実行委員が中心となり準備を進めてきました。密を避け、みんなで楽しむために考えたゲームの紹介や注意すること等、実行委員が前に出て遠足の集会を進めました。

行事を通して学び、成長し、高学年への準備を着実に積み上げている4年生です。

6年生 修学旅行 延期

修学旅行前日の夕方、珠洲市震度5弱の地震発生を受け、9月17日に予定されていた6年生の修学旅行を急遽、延期しました。

本当は修学旅行に行くはずだった17日の朝、6年生が元気に登校してくるか心配しましたが、ほとんどの児童が元気に登校しました。

学習への意欲がわかないのでは・・・との心配は、全く不要でした。

「延期になったし、水族館行ける!」「やったー!」と、この状況を前向きにとらえた6年生。さすが寺井っ子!「よさを見つける子」、元気に6限まで授業を行いました。

下校前には、修学旅行で行く予定だった栗園から届いた栗を受け取り、笑顔で帰っていきました。

保護者の皆様には、遅くからの決定にもかかわらず、お弁当の準備をして頂き、ありがとうございました。ご理解とご協力に感謝申し上げます。

修学旅行は、10月22日に行う予定をしています。

2学期の委員会活動

9月8日(水)、2学期の最初の委員会活動がありました。全校児童のために活動する高学年の姿は生き生きとしています。後ろ姿しかお届けできないのが残念ですが、いくつか様子を紹介します。

クロームブックで自分で調べ、折り紙で秋の掲示物をつくりました。みんな黙々と折り紙を折っていました。できた掲示物は、校内の掲示板に飾られています。

新しく入った本をクラスで紹介するために読みました。紹介したいことを見つけながら、読書を楽しんでいました。

たまったベルマークの選別を行いました。細かく根気のいる作業に一生懸命取り組んでいました。

寺井オリンピックで全校の前で行うラジオ体操の練習をしました。全校児童のお手本になれるようにと、みんなで協力して練習していました。

黒板消しクリーナーの掃除や校内の消毒をしました。自分たちで消毒する場所を進んで見つけ丁寧に消毒していました。

給食委員会 給食ニュース

今週は給食の時間に給食委員会作成の「給食ニュース」がビデオ放送されました。

内容は、調理員さんチームと給食委員チームとの団子づくり対決や家庭鍋と給食調理鍋との大きさ比べ、食品ロスや食べ残しに関するクイズなどです。寺井小学校のみんなが生産者や食事にかかわる人たちにこれまで以上に感謝して、少しでも食べ残しがなくなるようにと考えて、給食委員会が作ったビデオ放送を子ども達は、黙食しながら画面に見入っていました。

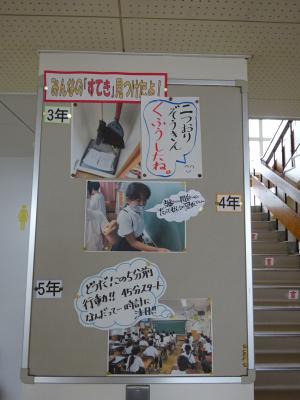

「よさをみつける子」に向かって

職員室前や玄関前に、パラリンピック選手や寺井っ子のすてきな姿を写真で紹介しています。子ども達が、足を止めてよく見ています。掲示された自分の姿を見つけ、照れくさそうに笑ったり「〇〇先生にもいい姿勢やってほめられてん」と話したり、得意げで嬉しそうです。児童玄関前には2学期継続して、各学年のすてきな姿を掲示していく予定です。お時間のある時にちょっとのぞいてみてください。お子さんの姿が掲示されているのを見つけたら、是非「学校でがんばっとるんやね。」と頑張りを認める声をかけてあげてください。ご家族のそんな言葉が「明日も頑張ろう」という、お子さんの明日へのエネルギーにきっとなることでしょう。

今日の給食メニューは・・・

9月10日(金)の給食メニューの「チキンソテー」「まめとペンネのトマトスース」は、昨年の6年生が家庭科の学習で考えたメニューだそうです。下校時に低学年の子ども達に声をかけると「すごくおいしかった」「こんなの考えるなんてすごい!」などの声が返ってきました。子ども達の夢が広がる企画、素敵です。

オンライン 朝の会 開始

臨時休校時にも学びを止めないことをめざして、オンライン朝の会の練習を始めました。子ども達は教室で、別室にいる先生とミートでつながり、健康観察を行います。マイクやカメラのon offを自分で操作して「はい元気です。」などやり取りしていました。教師もオンライン朝の会を通して操作に慣れ、今後実施することになるかもしれないオンライン授業の準備をしています。

3年生 算数 巻き尺を使って

100mってどれくらいの長さなのかを知りたくて、算数の時間に1階の給食室前から測りました。子ども達の廊下の長さの予想は、100m。10mごとに一人ずつ立ち測っていきます。職員玄関の鏡のところで50m。そして、100mは・・・・

何と、ゴミステーションの扉の前でした。ほぼ自分達の予想通りの結果に子ども達は満足顔でした。

簡易給食

給食室調理器具の突然の不具合により、9月3日(金)の給食は、簡易給食となりました。急遽食材を調達してくれた栄養教諭や業者の方々のお陰で、無事給食を提供することができました。簡易給食を食べた子どもからは、「炭水化物ばっかりでおなかいっぱいになった。」「デザートいっぱいでおいしかった。」などの声が聞かれました。

修理も終わり、月曜日から通常の給食が提供できます。保護者の皆様にはご心配をおかけしましたが、ご理解いただき、ありがとうございました。

2学期 初めての給食

2学期最初の給食が始まる日、はくれいタイムに全校で2学期の給食時間の感染対策のスライドを見ました。手洗いしたらすぐ座席に座る、机を消毒する、自分の食器は自分で準備する、友達と食べ物をやり取りしない、食べ終わりの時間をそろえるなどについて、スライドを見ながら再確認しました。

給食時間には、しっかり丁寧に手洗いしたり、静かに座って待ったり、ソーシャルディスタンスで並んだりと、子ども達は感染しないよう、とても気を付けて行動していました。さすが、寺井っ子です。

デルタ株の感染拡大が心配な状況ですが、みんなで染予防に取り組んでいきます。

2学期 開始!!

学校に子ども達の元気な声が戻ってきました。大きなけがや事故もなく夏休みを終えられたことにホッとすると同時に、保護者や地域の方々のお支えがあればこそと、感謝いたします。

2学期の始業式はオンラインで、校長先生から、オリンピックの中で話題になったSNSの記事「たとえメダルがとれなくても、あなたは最高です。だから自分を信じて!」の紹介から、2学期に向けての思いを持ち行動すること、よりよい授業をつくっていこう、コロナ対策として手洗い、マスク、密を避ける等をしっかりしていこう等のお話がありました。また、生徒指導の先生から、廊下をあるくこと、くつをそろえること、授業の終わりの挨拶についてのお話があり、最後に全員で心の中で校歌を歌いました。

背筋をぴんと伸ばして始業式に参加する姿には、「2学期も頑張るぞ!!」という子ども達の思いが込められていました。

各教室では、お友達が作った夏休みの作品や研究の発表会が行われました。子ども達は友だちの作品の興味津津。「うわーすごい」「どうやってつくったの?」や拍手を送りながら見聞きしていました。クロムブックを使って作品の交流をしているクラスも多くみられました。

6年生は、早速「寺井オリンピック」に向けての役割分担を始めていました。

学校のリーダーとして、1歩先を行く6年生。2学期のさらなる活躍が楽しみです。

全校登校日

8月23日は、全校登校日でした。熱中症対策で、今年度は1回しか設定しなかった夏休み後半の登校日で、子ども達は元気に登校してくるのか心配しましたが、体調の悪い児童以外全員登校し、職員一同とても嬉しく思いました。

図書ボランティアの方の「いわたくんちのおばあちゃん」という絵本の読み聞かせビデオを全校で視聴し、各教室でも担任の先生の読み聞かせ等を通して、平和について全校で考えました。

子ども達の感想を少し紹介します。

「図書ボランティアの人が本を読んでくれて、せんそうはほんとうにつらくて、でもへいわは気持ちよくみんながすごせるので、へいわはいいなと思いました。」

「せんそうに今なってなくてよかったです。へいわとせんそうのちがいがわかりました。今、へいわでよかったと思っています。ぎゃくに、なんでせんそうがはじまったのか知りたいです。」

「おとなになっても、せんそうはぜんたいにやらないでいたいなとおもいました。せんそうをもうやってほしくないと思いました。」

「へいわにするために、かぞくや友だちとなかよくすごして、けんかをしないようにがんばります。」

戦争を知らない世代がほとんどなるからこそ、戦争のこと、平和のすばらしさなどを伝えていかなければと、改めて強く思った登校日でした。

1学期 お楽しみ会

1学期の終わりが目の前に迫った19日(月)、1学期のお楽しみ会をしているクラスがいくつかありました。じゃんけん大会や、クイズ、うで相撲や曲当てクイズなど、各クラスの楽しい工夫がいろいろあり、とても和やかな空気が流れていました。

お楽しみ会の企画や準備、当日の運営などを通して、人と関わり合ってよりよい集団や社会をつくろうとする力が育っていきます。

1学期 終業式

1学期終業式をテレビ放送で行いました。

初めに、各学年1組の代表が、めざす学級について1学期の振り返りを発表しました。

どのクラスも目標に向けてクラスみんなで心を合わせて頑張ってきたことが伝わる立派な発表で、1学期にできるようになったことがたくさんありました。放送を聞いている教室からは、発表が終わるたびに拍手が起こっていました。

次に校長先生のお話では、「心のスイッチ」を入れて1学期に頑張ったことや東京オリンピックについてのお話がありました。

そのあと、秋に行われる「寺井オリンピック」のスローガンについてのお知らせが児童会からありました。

また、夏休みに気をつけることのお話と2学期に元気に登校するために保健の先生からのお話がありました。

長い夏休みを元気に過ごし、2学期に一回り大きく成長した子ども達に会えることを職員一同、楽しみにしています。

1年生と6年生のなかよしプール

7月12日の週に、1年生と6年生のなかよしプールがクラスごとに行われました。

始めに6年生のお兄さん、お姉さんと1年生と一緒に体育館で体操をします。いつもと違う様子に1年生は少し緊張気味でした。

プールで6年生が持つフラフープをくぐったり、フラフープで引っ張ってもらってバタ足したりしているときは、1年生も6年生も笑顔いっぱいで、心温まる時間となりました。密を避けクラスを半分に分けて行ったため、短い時間でしたが、1年生を楽しませようといろいろ考えてくれた6年生、寺井小学校の立派なリーダーに成長しています。

3年生 図工 「光サンドイッチ」

3年生が図工の学習に夢中になって取り組んでいました。光を通すと夏らしくとても素敵です。家に持ち帰ったらぜひ、窓辺に飾ってあげてください。

1学期最後の朝の読み聞かせ

7月15日は、低学年へ1学期最後の図書ボランティアの方による読み聞かせの時間です。朝、玄関前で植物に水やりしながら水遊びをしている子ども達に、「今日は、図書ボランティアさんの読み聞かせだよ。」と声をかけると、「えっ、そうなん。早く行こう!」と一目散に玄関へ行きました。子ども達が、毎回楽しみにしていることがわる出来事でした。

各教室では、図書ボランティアさんの人柄に触れながら、お話の世界をたっぷり楽しむすてきな時間を過ごすことができました。図書ボランティアの皆さん、いつもありがとうございます。

1学期のラストスパート テスト がんばっています!!

1学期も残りわずか。今週は、どのクラスもたんくさんのテストに取り組んでいます。ペーパーテストはもちろん、体育の鉄棒、5・6年生の外国語、音楽ではリコーダーや鍵盤ハーモニカなど、技能や表現力をはかるテストもあります。

できなかったこと、わからなかったことに出会ったとき、心の中にいろいろな思いを抱えながらも、どの子も投げ出さず、逃げ出さず一生懸命に取り組んでいます。自分の精一杯で頑張っている子ども達に心からの拍手を贈りたいですね。学校で頑張っている子ども達をおうちで「頑張ってきたね。」「難しいテスト、ちゃんと受けてきてえらかったね。」など、たくさんほめてあげてくださいね。

1年生 アサガオの花で

1年生が毎日水やりをして育ててきたアサガオの花でいろ水をつくりました。はなびらとみずをナイロン袋に入れて手でもむと、きれいな色が出てきて「うわぁー」「出てきた!」「すごいいろや」などの歓声が上がりました。紙コップに移し、いろ水で思い思いの絵を描きました。生活科で自然に触れる学習は、子ども達のこころがわくわく、いきいきして私たち教師も楽しく幸せな時間です。

東京オリンピック献立

東京オリンピック開催まで11日に迫った7月12日(月)は、東京オリンピック献立を通して、東京の食文化に触れました。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が心配されていますが、オリンピックに向けて真剣に必死に取り組んでいるアスリートを応援したり、スポーツに関心を持ったり、フェアプレーに感動したりと、感受性豊かな子ども達の心に残る大会になると素敵ですね。夏休み中にご家族でオリンピックを観戦したり、家族の話題にしたりする等してみてはいかがでしょう。

6年生 家庭「クリーン大作戦」

6年生が家庭科で、身の回りの環境を整える学習をしていました。今回は身近なもので掃除道具を作って学校のいろいろなところを掃除しました。「うわーここすごい!」「ねえ、見て見て、こんなにゴミあった」などと話しながら、ゴミが沢山あるところを見つけ出しては、一生懸命掃除をしていました。体育館に行くと、「先生!見てください。こんなにゴミがたまったんです!」とゴミ箱を見せてくれました。跳び箱の台車の下や高窓のさんなど普段の掃除では手の届かないところから宝物探しをするようにほこりを見つけ出していました。隅々まで掃除をする、ゴミや汚れが取れる楽しさを感じた子ども達。きっと夏休みには、学んだことを生かして自宅をきれいにしてくれることでしょう。

1学期最後の委員会活動

1学期最後の委員会活動がありました。全校児童のために、一生懸命仕事をする5・6年生。張り切って生き生きと活動していました。いくつか委員会の様子を紹介します。

掲示委員会

イラストコンテストに応募された作品の中から、賞を選んでいました。

「こんなにいっぱい応募してくれた」「これ、かわいい!」と、自分達の企画に充実感を持って賞を選んでいました。

運動会のスローガンを決め、学校の課題解決に向け話し合っていました。

呼びかけのポスターを作成しました。

コロナ対策でたまっていた、返却待ちの本の返却作業を一生懸命していました。

体育館倉庫の整備・清掃、貸し出し用のボールに空気を入れるなど、みんなが使いやすいように仕事をしていました。

1年生 七夕集会

1年生が、寺井図書館の方から七夕のお話をお聞きしました。手遊び、ながーーーい絵本「ほしい!」、ろうそくの火をともしての読みきかせ、ブラックパネルシアターなどをしていただきました。子ども達は、楽しみながら静かにお話に聞き入っていました。

第2回 クラブ活動

自分が選んだクラブ活動、子ども達は毎回とても楽しみにしています。楽しく生き生きと活動する姿は、見ている私たちも楽しく幸せな気持ちになります。

昼の工作会

図書ボランティアさんによる昼の工作会が行われています。密を防ぐため1回10人の予約制です。第1回目は1年生でした。折り紙で金魚を折り、あわぶくの紙をはって夏らしい金魚の飾りの完成です。図書委員の6年生もお手伝いに来てくれ、時間内に全員かわいい飾りが出来上がりました。あと4回、昼の工作会が行われます。図書ボランティアの皆さんのおかげで、心穏やかで楽しい時間を過ごすことができています。

シェイクアウトいしかわに参加

7月7日(水)11時 緊急地震速報と放送の合図で全校児童が机の下にもぐり、「しゃがむ、かくれる、じっとする」の安全行動を1分間とりました。地震はいつ、どこでおこるかわかりません。いつでもどんな時でも、「自分の命を自分で守る行動がとれる力」を身につけてほしいと思います。

能美市 地産地消献立

7月2日(金)の給食は、能美市の地産地消献立でした。能美市特産の丸いもを使った「ひぽのんのまるいもコロッケ」はしっとりほくほく。国造ゆずをつかった「ゆずみんサラダ」はさっぱりして蒸し暑い日にぴったりでした。

子ども達は地元の食材を使った献立と知り、嬉しそうに笑顔で食べていました。その笑顔には、ふるさと能美市を誇りに思う気持ちがあふれているようでした。

静かに楽しく水泳学習

昨年度はできなかった水泳学習ですが、今年度は以下のような「新しい様式」で水泳学習を行っています。

①1時間に1クラスだけで密をさける ②1クラスに3人体制で見守り間隔を開けて授業を行う ③授業中は声を出さない しゃべらない ④更衣室の密をさけるため、着替え終わりを授業の終わりとする

子ども達は、冷たいシャワーの中も、プールに入ってからもがんばって口を閉じて学習しています。水泳の学習を通して、自分をコントロールする力をつけることにもつながっています。

見守りにご協力いただいた保護者の方々には、間隔を開けるよう声をかけたり学習終わりには体を拭いたらすぐにマスクを着用するよう声をかけたりして頂いています。

声を出しませんが、子ども達は笑顔いっぱいで水と親しんでいます。「新しい様式」ですが、水泳学習ができることに幸せを感じています。

ピュアキッズスクール(5年生)

5年生が警察署の方とともに、『いじめ』について考える授業、ピュアキッズスクールがありました。

軽い気持ちでやったことがだんだんエスカレートし、けがをさせる事件にまでなってしまった事例を通して、被害者、加害者、お父さん、お母さんの気持ちやどうすればいじめを防ぐことができたのか等について話合い考えました。

子ども達は、「こんなことでも犯罪になるんだと思いました。」「周りの人がいじめられていたらその人を助けてあげたいです。「いじめている子やいじめられている子に注意や声をかけたりして、あやってもらうようにしたいです。」「これからもいじめをしないように気をつけたいです。」などの感想を持っていました。

学習したことを生かして、お互いが気持ちよく過ごせるようにと考えて行動し、「みんなが幸せ」な寺井小学校をみんなで創っていきたいと思います。

交通安全教育教材 贈呈式

毎年夏休み前に能美市全小中学校に配られる「交通安全教育教材」を能美市小中学校を代表して、寺井小学校児童代表が能美市交通安全協会連合会長 吉田 守伸様から受け取り、「交通ルールをしっかり守って安全に学校に通いたいです。今日はありがとうございました。」と児童会会長が挨拶しました。

先日、千葉県で悲惨な事故があったばかりで、学校では交通安全について今一度指導しました。頂いた交通安全教育教材は夏休み前に児童に配布し、夏休み中の安全教育に生かす予定です。

縦割り活動(3組系)

6月28日(月)、縦割り活動(3組系)が行われました。1組・2組とは、また違ったゲームがあり、学年を超えて楽しむことができました。振り返りの感想では、「知らない人がいっぱいいたけど、楽しく遊べてよかったです。」「短い時間で絵を描くのが難しかったけど、みんなと楽しくできて嬉しかったです。」などの感想が聞かれました。

終わった後、6年生に「お疲れ様」と声をかけたとき、「疲れました。大変でした。」と返してくれた子の顔は、笑顔で、「やり切った」という達成感に満ちていました。様々な行事を通して、6年生が6年生らしく成長しています。

6年生 能美ふるさとミュージアム 見学

6年生がのみふるさとミュージアムの見学に行きました。社会科で学んだ「縄文時代」や「弥生時代」に作られた土器を実際に見ることができ、驚きと感動を味わった様子でした。また、授業では学ばなかった「旧石器時代」があることを初めて知り、興味が広がったようです。

感想の一部を紹介します。

・特にわかったことは、古墳についてのことで、古墳の形や大きさ、一緒に埋められているものなどから、その人の地位や力の強さ等がわかるということです。

・古墳はえらい人のお墓だということを初めて知りました。

学校の授業で、歴史のこと、古墳のことが少しわかっていたけれど、のみふるに来て縄文時代の前に旧石器時代があったり、土器に文字が書いてあるものを実際にみれて良かったです。

プール開き

6月28日(月)はプール開きでした。はくれいの時間に各教室で、校長先生のお話のビデオ、体育委員会からの水泳の学習の流れや注意のビデオを見ました。

昨年はできなかった水泳の学習に子ども達は、ワクワクしています。けれども、コロナ対策を取りながらの水泳学習は私たち教師も子ども達も初めてです。これまでの水泳学習とは違うということを頭におき、声を出さない、ソーシャルディスタンスをしっかり守りながら、安全にそして楽しく水に慣れ親しんでほしいと思います。保護者の方々による見守りのご協力、本当にありがとうございます。

地区子供会 集団下校訓練

6月25日(金) 緊急事態宣言が出されて延期となっていた地区子供会と集団下校訓練を行いました。地区ごとに自分たちの登下校の様子や地区の危険個所について振り返りました。6年生は1年生を迎えに行ったり、グループのみんなが安全に下校できるように声をかけたりとリーダーとしての自覚と責任をもって生き生きと行動する姿が輝いていました。

下校場所の報告や習い事への配慮など、保護者の皆さまのご協力ありがとうございました。

縦割り活動(2組系)

2組系の縦割り活動では、1組系と違うゲームがみられました。「下級生が楽しめる様に」と6年生が工夫して準備してくれたお陰で楽しい時間となりました。

4・5・6年生 朝の読み聞かせ

6月17日(木)、高学年に図書ボランティアの皆さんが、朝の読み聞かせをしてくださいました。6年1組は、伊野さんが今から68年前の寺井小学校の様子や創立80周年の時のことなどをお話ししてくださいました。学校の周りはほとんど田んぼだったことや体育の時間に子ども達が運動場の整備をしていたことなどを聞いて、「えー、今と全然違う」と驚きながら聞いていました。

その他のクラスや学年では、図書ボランティアの方が読むお話の世界に浸り、心がホッとする時間を過ごすことができました。図書ボランティアの皆さん、いつもありがとうございます。

ご当地グルメツアーメニュー

今日の給食は、ご当地グルメメニュー第3弾 大阪府 でした。

給食時間に回ると、「たこやき たこやき」と嬉しそう。「何回も大阪行ったことあるよ。」と栄養教諭に話しかける児童も。県外へ行きにくい昨今ですが、給食でちょっと旅気分も味わえたようです。

縦割り活動 始まる(1組系)

6月18日(金)、1組系の縦割り活動がありました。1グループ27人ほどの縦割りグループに分かれ、6年生の司会進行で自己紹介をしたりゲームをしたりしました。1年生も自己紹介で自分の名前と好きなものをグループのみんなに伝えることができました。6年生はこの日のために、進行の練習をしたりゲームを考えたりといろいろ準備してくれていました。下級生が笑顔いっぱいで楽しく遊ぶ姿や振り返りでの「知らない人もいたけど、みんなで楽しくできてよかったです。また、したいです。」等の言葉は、きっと6年生の自信と充実感につながったことでしょう。

2組系、3組系も今後、縦割り活動が行われます。年間3回程度縦割り活動を行い、運動会もこの縦割りグループでチームとなります。クラスと学年を超えて子ども達のつながりが広がっていきます。

6年生 プール掃除 ありがとう!

6年生が、プール掃除に汗を流してくれました。2年分たまった汚れは相当手ごわく、プールサイドのコケやプール底にたまったどろをデッキブラシで懸命にこすったり、水を運んで泥をながしたりと、マスクをしながらもそれぞれの持ち場で一生懸命プールを磨き上げてくれました。おかげで大プールも小プールもきれいになり、全校児童が気持ちよく水泳の学習に取り組めそうです。6年生の皆さん、全校みんなのために本当にお疲れさまでした。ありがとう!

6年生 外国語の学習内容は・・・

6年生の外国語で、一人ひとり前に出てスピーチをしていました。一人の児童のスピーチ内容を紹介します。

My treasure is this blue rose.

It's beautiful.

I got it from my brother.

It's always on the shelf.

それぞれが自分の紹介したいものを英語で堂々とスピーチしていました。昔の中学1年生が「This is a pen.」から学習していたころより、レベルの高い内容のスピーチですね。3,4年生は週1時間の外国語活動、5,6年生は週2時間の外国語の学習で書いたり読んだり話したりの学習をしています。いつの日か寺井っ子が、世界に羽ばたいて活躍する姿が目に浮かぶようです。

2年生 町探検にワクワク 準備中

2年生が、7月に行く町探検の準備の学習をしています。探検に行きたいお店を自分で決めて、同じ思いの友達とグループになり、クラスを超えて学習しています。付箋に書いた質問したいことの中から、いくつかを選び、インタビューする人を決めていました。質問したいことが沢山あって、子ども達の探検への意欲が伝わってきます。この学習を通して、友達と折り合いをつけることや協力することも学んでいます。

5年生 家庭科 町の先生とともに

5年生が家庭科で、裁縫の学習を始めています。ほとんどの児童にとって、玉結びや玉止め、針で縫うこと等は初めての経験です。学校運営協議会の方の声かけで町の先生3~4名に授業に入って頂き教えてもらっています。子ども達は、「あー、玉、小さくなった。」「また、糸抜けた」と、初めての経験に手こずり気味です。しかし、近くにいらっしゃる町の先生に、「先生、どうするんですか」など、すぐに聞くことができスムーズに学習を進めることができていました。地域の皆さまから沢山のお力添えを頂いて、寺井っ子は生き生きと学んでいます。ご協力くださっている町の先生方、ありがとうございます。

リコーダー 楽しいよ(3年生)

3年生が音楽の時間にリコーダーの学習に取り組んでいます。6月12日(金)には、吉田楽器の講師の先生から、リコーダーの扱い方やきれいな音の出し方などを教えていただきました。「右手に持って自由の女神!」からリコーダーの正しい持ち方が始まります。これからいろいろな曲にチャレンジして、どんどん上手になることでしょう。

昼休みの微笑ましい光景

昼休み、運動場では6年生が1年生とよく遊んでくれています。1年生は、6年生のお兄さん、おねえさんが大好き!そんな1年生がかわいくてたまらない様子の6年生です。

4年生 八丁川について学ぶ

6月4日(金)、4年生が総合的な学習の時間に八丁川について、地域の方からお話をお聞きしました。講師は、牛島町の北野さん、末信町の松村さんです。昔の八丁川の様子や生き物等について、実物や模型、絵や写真、音声などの資料とともにお話ししてくださいました。今後は、わかったことやもっと調べたいこと等をクロームブックでプレゼンにまとめる学習をする予定です。子ども達が分かりやすいようにと、沢山準備をしてくださった松村さん、北野さん、本当にありがとうございました。

八丁川を中心にした昔の暮らしぶりを知った子ども達の振り返りから、一部を紹介します。

・昔は、川の水でスイカやいろいろと冷やしていたということが分かりました。

・昔は、電気製品が今と比べてほとんどないから、川でいろんなことをしていたことが分かりました。

・八丁川が歯磨きができるくらいきれいだったなんて初めて知りました。

・年貢米を八丁川を渡って小松城に運んでいたということが分かりました。なぜ、小松城に送ったのかも知りたいです。

・昔は川をとてもきれいにして、生活用水として使っていたことが分かりました。桑の実を食べてみたいので探してみます。

1年生 学校探検

6月9日、1年生がグループに分かれて学校探検をしました。入学して2カ月、すっかり学校生活に慣れた1年生ですが、学校の中には、まだまだ知らないことがいっぱいです。自分が決めた探検場所で、「どれにしようかな」「えー、すごい。」「これは何ですか?」など、興味津津で見ていました。探検場所で自分がかいてのこしたいもの、友達に教えたいものをきめ、ワークシートにかき、教室に戻り、「ぼくは、パソコンルームにいきました。スキャナーがありました。」など、全員が発表することができました。「自分の考えを伝える」寺井っ子へと1年生も成長中です。

1年生 初めての鍵盤ハーモニカ

1年生が、鍵盤ハーモニカの学習を始めました。講師に、アトリエ音夢の黒川先生をお招きして、鍵盤ハーモニカの扱い方や、コロナ対策をとりながらの吹き方、ホースのしまい方などを教えていただきました。子ども達は、自分の鍵盤ハーモニカを大切に扱い、講師の先生が奏でる音に「わー、すごーい!」と感激し、目を輝かせながら学んでいました。

「全校児童の安全」について考えた児童議会

先日行われた児童議会で、「寺井小メディアのきまり」「ろうかを走る人が多い。どうしたらいいか」「階段が密になって危険」など、今の学校の課題について話し合いが行われました。

その中から、早速形になったのが、「階段の右側通行」です。廊下の密を防ぐためにと、児童が考えたアイデアです。みんなが右側通行できるようにと、児童会メンバーが休み時間などを使って階段等にテープや印を貼ってくれました。

すると、さすが寺井っ子!! きちんと右側通行をしています!

よりよい寺井小学校をつくろうと、児童会の子ども達が意欲的に活動しています。

理科の実験 見て学ぶ

6年生が「動物の体のはたらき」について学習をしています。通常なら、各グループで実験をして確かめるのですが、緊急事態宣言下のため、密になるグループ活動は控え、教師の演示実験で学習しています。ごはんつぶを溶かした水溶液に、先生がヨウ素液をたらすと・・

画面に集中して見入っていた子ども達は、試験管の水溶液の色が変わると「うわぁ!」と歓声をあげていました。どんな形であれ、子ども達が興味を持って楽しく豊かに学べるよう、これからも取り組んでいきたいと思います。

ミュータンス菌をやっつけよう!

はくれいタイムに、ビデオをみて全校でむし歯の学習をしました。ビデオは、劇仕立てで保健委員会の子ども達が休み時間に練習し、少しずつ撮影したものです。ゲームをしながらだらだらとお菓子を食べる場面や、ミュータンスが食べカスのついた歯にあなをあける場面などがあり、子ども達は画面にくいついてみていました。

今後、クラスでもう一度指導した後、歯磨きカードを持ちかえります。コロナ対策で、今は学校で実際に歯を磨く練習は行っておりません。子ども達の歯の健康のために、ご家庭のご協力をよろしくお願いします。

5年生 外国語活動

5年生の外国語活動では、月日の言い方を聴きとったりおぼえたりする学習をしています。 クラスの友達一人ひとりの誕生日を聴く活動では、「よーし、6月きたー」「10月の人、おらんだね」等の声が。友達のことを知りながら、楽しく学習しています。有名人の誕生日を聴く活動では、子ども達がよく知っている芸能人やクレヨンしんちゃん等も登場し、盛り上がっていました。

「輝いて生きる」 浅田 雅子さんをお招きして 6年生 総合的な学習の時間

5月26日(水)、6年生が「輝いて生きる」をテーマに、浅田雅子さんからお話を伺いました。浅田さんは、飛び込み競技のオリンピアンで、「スポーツクラブあさだ」で子ども達に、いろいろな運動を教えてくださっている方です。

ご自身の人生の歩みの紹介や、その時々に感じたこと、考えたこと、今の仕事に就くことになった訳、現在の生き方やこれからについてなど、お話していただきました。

6年生児童の感想 「浅田さんから学んだ『輝いて生きる』とは」

・「自分の嫌い、苦手なことから逃げずに挑戦、チャレンジすること」である。

・「どんな壁があっても夢に向かってあきらめないこと」である。

・「努力はむだではない」ということである。

・「夢に向かって頑張っているとき、壁にあたっても挑戦し続けることがいつか自分のために なる」ということである。

・「やりたいことをまずは挑戦してみること」である。

プログラミング教材 贈呈式

5月27日、プログラミング教材の贈呈式があり、能美市内の小学校8校を代表して、寺井小パソコンクラブクラブ長、副クラブ長が谷口教育長からレゴ社のプログラミング教材を受け取りました。寄贈してくださったのは、北陸先端科学技術大学院、能美市内の企業32社で組織された「能美市子ども未来創造フェスティバル実行委員会」様です。クラブ活動を通して、プログラミングの楽しさをたくさん感じてほしいです。

当日、中日新聞社、小松テレビの取材がありました。小松テレビでは、6月3日(木)から1週間、放映されるそうです。クラブ長、副クラブ長は、能美市の代表としての役目を立派に果たし、インタビューでも自信を持ってしっかり受け答えしていました。

クラブ活動 始まる

4・5・6年生のクラブ活動が始まりました。今年は、バトミントン、卓球、球技、ダンス、アニメ・マンガ、工作、パソコン、テーブルゲーム、手芸の9つのクラブが発足しました。4年生は、全員音楽クラブとして活動します。

クラブ活動に向かう子ども達の表情は、ウキウキ、ワクワク。組織作り、年間計画を立てた後、楽しく活動に取り組んでしました。協力してクラブを運営したり、自分の好きなことを思いっきり楽しんだりしながら、子ども達が自分の個性を伸ばしていくことを願っています。