2021年10月の記事一覧

10月20日(水)の学校の様子です

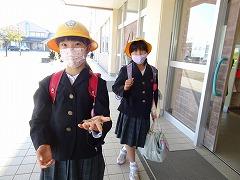

↓登校時、西の空に虹が出たかと思ったら、すぐにものすごい雨風となりました。大急ぎで学校に向かった児童がたくさんいました。あられが降ってきた!と見せてくれました。10月ですが、もうあられが降ってくる季節になりました。

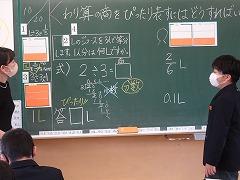

↓5の2 少人数算数です。2リットルのジュースを3等分した時の一人分の量をぴったりの数で表す方法を考えました。

↓5年理科 物の溶け方 どんなものを溶かしてみたいかな。各自家から準備してきたものを溶かしてみました。

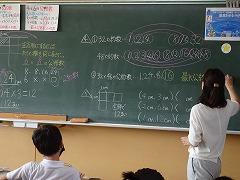

↓3年算数 60÷3 80÷4 の計算の仕方を考え、説明しました。ペアで説明したり、全体で話し合ったりして、理解を深めていきました。

↓今日は和食の給食です。ごはん、ごぼうのかき揚げ、しめじ和え、大根と揚げのそぼろ煮です。ごぼうは、揚げると香りが一段と引き立ち、うまみが増してきます。あったか煮物がおいしい季節になりましたね。急に寒くなってkましたので、あたたかくして、栄養バランスのよい食事を心がけ、体調管理には十分気を付けてください。

10月19日(火)の学校の様子です

3年生 石川県県民文化スポーツ部スポーツ振興課の事業で「県内トップスポーツチームとの連携によるスポーツ教室」を本校で開催しました。ヴィンセドール白山のフットサルチームの監督、コーチ、選手の皆様にご来校いただきました。さすが、トップスポーツチームのご指導、子供たちはあっという間に、汗をいっぱいかきながら、フットサルの魅力に引き込まれていきました。

↑3の3からスタートしました。次の時間は、3の2です。↓

↓4限目は3の1です。

↑とても楽しかったです。フットサルは、脳の成長に大変効果的で、状況を認知して、正しく判断して、行動する「認知・判断・行動」を基本に練習しているそうです。1時間で、子供たちは運動面の活性化だけではなく、脳の活性化になったこと間違いなしです。貴重な機会をいただきまして、ありがとうございました。

↑↓3年生は総合的な学習で「地域の祭り」について調べています。午後は条南校区の祭りについて、ゲストティーチャーとして、太田区長の北川さん(初代PTA会長)と太田区の11代PTA会長の北川さんにお越しいただき、子供たちの祭りの質問に答えていただきました。

↑地域に代々伝わる祭りは、地域の方々の手によって受け継がれていることが分かりました。来年こそは獅子舞や棒振りができ、神輿を担ぐお祭りができるようになることを期待したいです。本日は、獅子や地域の祭り、そして、地域の方々の思いを教えていただきまして、ありがとうございました。

本日の給食です。↓今日は津幡献立でした!「まこもご飯」に「れんこんと金時草の塩炒め」、「小松菜としいたけのつみれ汁」に「だし巻き卵」でした。まこもだけは、秋のこの時期に食べることができる竹の子のような食感で、大変珍しい津幡ブランドの食材です。れんこんと金時草は、加賀野菜でもあり、地元の食材です。いわしのつみれと小松菜で海の幸、里の幸がミックスされ、うまみが際立つつみれ汁でした。津幡は食材が豊富です。食欲の秋、地産地消で旬の食材をたっぷりいただきましょう。

10月18日(月)の学校の様子です

1年生はバス遠足で、のとじま水族館に行ってきました。注意することのお話をしっかりとした姿勢で聞いています。気を付けていってらっしゃい。

のとじま水族館で、いろいろな魚に出会いました。ジンベイザメに出会い、ゆったりと泳いでいる様子に感動しました!

↓イルカショーの時間となりました。息のぴったり合ったイルカさんたちの大ジャンプに、大きな歓声と拍手の連続でした!

↓オットセイも登場、上手な演技を次々と披露してくれました!わあ、すごい!

↑お弁当は行儀よく、いただきました。おいしいお弁当をありがとうございました。

↓ペンギンにも会いました。気持ちよさそうに泳いでいました。

↑たくさんの魚たちと出会えて、よかったですね。いつまでも心に残り、たのしかった1年生の思い出の一つとなっていくことでしょう。

↓こちらは今日の学校の給食です。パリパリ春巻きとナムル、マーボ豆腐でした。マーボ豆腐には、ニラが最後に加えられ、ニラの彩が美しいまま、盛り付けられています。おいしい給食、いつも感謝していただいています。

10月15日(金)の学校の様子です

↑草むらでは、秋の虫をいろいろと見つけることができる季節となりましたね。カマキリは、産卵の準備を始めています。

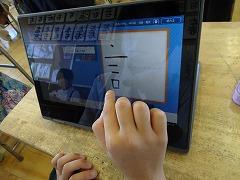

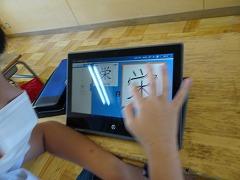

↓金曜日の朝学習は、クロームブックのドリルパークを用いて習熟練習をしています。すぐ答え合わせができるので、間違え直しがスムーズにできます。

↓1,2年生は紙芝居を聞きました。紙の絵を見ながらの「お芝居」で、のまりんさんの声の出し方の抑揚、メリハリにより、子供たちはあっという間に、お芝居の世界に引き込まれていきました。ICTではなく、対面で直接お聞きする生の迫力や温かさに、大切にしたい日本の文化を子供たちは体験することができたと思います。

↓2年生 図画工作 絵の具の使い方の学習です。色を混ぜるとどんな色が生まれるかな?

↓1年生も絵の具の学習です。色を混ぜるt、どんな色が生まれるかな?

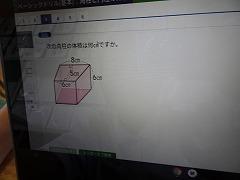

↓1年算数 こちらは算数の授業で、水のかさの学習です。どちらが多いかな。

↓6年国語 やまなし 今日はどうしてこの題名になったのか、班で話し合い、発表し、また自分で再試行しました。宮沢賢治の生き方や考え方を読んで、考えの根拠としました。

↓6の2家庭科 袋を作成しています。しつけをかけて、ミシン縫いへ進みました。

↓5年算数少人数 最小公倍数、最大公約数を用いた応用問題です。図を描いて理由を考えると、最大公約数を用いるのか、最小公倍数を用いるのか、はっきりしてきました。

↓金曜日はパン給食です。米粉ミルクロール、フライドチキン、グリーンサラダ、ミネストローネです。フライドチキンは大人気ですし、ミネストローネに野菜がたっぷり入って、体も温まりますのでこれからの季節にぴったりのメニューです。ご家庭でもいかがですか。

10月14日(木)の学校の様子です

↓5年生 今日は、「水土里(みどり)ネットかほくがた」の皆様のご協力で、条南小「かほく潟プロジェクト」の体験学習を行うことができました。出発式では、河北潟干拓土地改良区理事長 焼田様からご挨拶をいただき、5年生にかほく潟学習へのエールをいただきました。その後、3つの班に分かれ、体験学習や見学の学習に出発しました。

↓A班 「生き物調査隊」津幡町排水機場では、かほく潟の水の排水システムを実際に見せていただきながら、説明をお聞きしました。ものすごい水の量を調節していることに驚きました。

↓津幡町排水機場の見学です。かほく潟は海抜マイナス約2m、その中でも排水路は海抜マイナス4mぐらいの高さだそうです。ですから海面よりかなり低いので、そのままだと水はどこへも流れてはいきません。そこで排水路の水を東部承水路へくみ上げて流す排水機場が必要なのだそうです。ちょっとした雨が降るたびにポンプを動かして、土地を守っているそうです。雨はいつ降るかわからないので24時間態勢だそうです。

↓その後、生き物教室は津幡漕艇場周辺で釣り体験です。どんな魚が釣れるのでしょうか。

↓最後はかほく潟の生き物について教えていただきました。

↓B班 植物調査隊

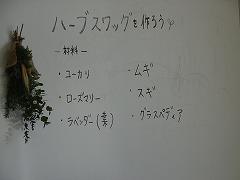

河北潟農業研修館での植物教室 ハブでのスワッグづくりです。部屋にはいるとハーブの香りが漂い、リフレッシュする感じでした。

↓C班 干拓地農業体験 ゆうきの里施設見学の後、バターづくり体験を行いました。その後、排水機場の見学です。

ゆうきの里では、有機農法について学びました。

↓手作りバターに挑戦です。牛乳と生クリームを混ぜ、何回も何回も振り混ぜました

↓排水機場に到着しました。

↓学校に到着しました。河北潟について心に残る体験や見学、そして、お話を聞かせていただき、ありがとうございました。河北潟を身近に感じることができました。また、観光バスで案内していただき、ありがとうございました。これから、さらに、河北潟について調べ、発信していきたいと思います。

↓3年生和菓子作り体験 2日目です。今日は3の1の皆さんが体験を行いました。厚生労働省のものづくりマイスターによる学校派遣事業です。四季折々の和菓子文化を体験させていただきました。ありがとうございました。

↓収穫の秋、2年生は芋ほりを行いました。春に植えた苗から、収穫されたさつまいもです。

↓今日は晴天です。さわやかな秋晴れの下、久しぶりの走ろう運動、がんばって5分間走り、体力を培っています。

↓4年 道徳 いじめといじり 人の失敗を笑ってもいいのだろうか みんなが笑っているからいいのだろうか、笑って楽しいのだろうか、「なんでわらうの?」という教材文の言葉から、いじめといじりについて考えました。

◆災害共済給付について

内容や手続きについては添付ファイルをご確認ください。

◆いしかわ性暴力被害者センター

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/josou/purplesupport.html

℡ : 076-288-8871 Fax : 076-288-8872

mailto : jounan-es@m2.spacelan.ne.jp