材料化学科 - 授業内容

授業紹介 実習編

工業高校の良いところは、何といっても実習の時間が多いところ!

つまり、座って受ける授業が普通高校に比べて少ないです。

座って受ける授業は退屈だ…と思っている中学生の君!!

是非、工業高校へいらっしゃい!退屈させませんよ

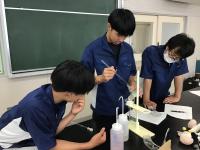

材料化学科の実習でどのようなことを学ぶのか、写真と一緒に紹介します♪

実習は、複数のグループに分かれて、5週間程度したらローテーションし、1年間ですべての実習を受けるような形になります。

【1年実習】

週に3時間あります。

・陽イオンの定性分析

金属って、イオンの状態だと見えないのです!

これに、ある液体を加えることで金属の沈殿ができまず!

このように、イオンとして存在している金属を、私たちが見える金属の状態するような実験です。

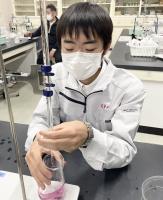

・ガラス器具の作製と中和滴定

ガラスの棒を熱して、一人ひとりメスピペットを作製します。

そのメスピペットを利用して、計量をする練習をします。

酸性とアルカリ性の液体をちょうどよく混ぜると中和しますね!

中和したときに色が変わる特別な液体を入れて、どれくらいで反応するかを見て確かめる実験です(写真は後日追加します)。

・「Word」の使い方

「保護者懇談会のお知らせ」など、学校からもらうかしこまった書類は、「word(ワード)」という文書作成ソフトで作られます。

これを使えるようにするための実習です。

・製図

2年生で受検する基礎製図検定に向けて、立体の書き方やイメージの仕方などを学びます。

・探究

グループに分かれて、決められたテーマに沿って話し合い、発表します。

【2年実習】

週に6時間あります。

・キレート滴定

「硬水」と「軟水」って聞いたことありませんか?

日本の水はほとんどが軟水で、ヨーロッパは硬水です。

これは、水の中にどれだけ金属のイオンが含まれているかで決まります。

金属のイオンがどれだけ含まれているか、つまり、「硬度」を求めるための実験です。

この実験は、工業高校の化学系の生徒が競う「ものづくりコンテスト化学分析部門」の競技に選ばれています!

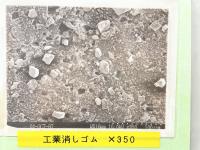

・消しゴムの製造・定規の製作

射出成型機という機械を使って、プラスチックのつぶつぶを溶かして、定規やメダルの形を作ります。

また、液体を反応させて、消しゴムを作ります。消えやすい消しゴムを作るための比率を探ります!

・有機合成

食品の防腐剤、良いにおいのする香料など、いろいろなものを作る実験を行います。

・「Excel」の使い方

足しなどの計算や、グラフなどを作るときに役に立つ、「Excel(エクセル)」という表計算ソフトの作り方を学びます。

【3年実習】

週に6時間あります。

・化学プラント

工場にあるような大きいタンクの小型版を使って実習をします。

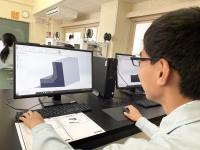

・3DCAD、3Dプリンター

2年生で製図を学び、いよいよそれを形にするときです!

パソコン上でデータを作成し、実際にプリンターで模型を作成します。

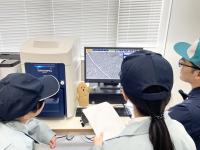

・機器分析

液体にどんな元素が含まれているか、どれくらいの濃度で含まれているかなどを機械を使って調べます。

また、電子顕微鏡を利用して、髪の毛や、トンボの目、消しゴムなどを細かく見ることができます。

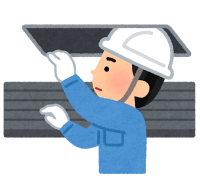

・セラミックス

セラミックスというのは、お皿(陶器)のような素材のものです。

粉末の状態のものに水などの材料を混ぜで、泡を取り除き、そこから型に流し込んでいろいろな形を作るようです。

写真は、手のひらサイズのミルクピッチャーを作り、表面を整えているところです。

失敗作もたくさんできるみたいです。

【課題研究】

3年生の集大成的な時間です!

週に3時間あります。

自分たちで取り組みたいテーマを決めて、実験などを行い、発表までします。

今年度のテーマとしては、香水の作成、バスボムの作成、川の水の調査、日焼け止めの作成、ホログラムの作成、5S活動などがあります。

授業紹介 座学編

材料化学科の専門的な授業(教室での授業)は以下の通りです。

※科目名を押すと、使用している教科書のページに飛びます。

【1年生】

◆工業化学

「化学を工業と結びつけて」学ぶ科目です。身近な製品がどうやってできているか、どんな素材からできているか、どんな化学式からできているか、などを深堀していきます。

1年生は、原子の構造、元素周期表、化学反応式、化学結合、水の性質などについて学びます。

パソコンやスマホを使うときに必要なマナーやモラルはもちろん、コンピューターがどのように動いているのか詳しく勉強する科目です。

音楽を聴いたり、友達と話したり、動画を撮影したり編集したり、何かを検索したり…などスマホもパソコンも便利なものですが、実はその内部では"0"と"1"しか理解していません。

えっどういうこと!?と思った君!ぜひ高校で勉強しましょうね!

計算技術検定や情報技術検定の勉強もこの授業の中でしていきます。

【2年生】

2年生は1年生の続きを勉強していきますが、週に4時間、有機化学の分野と無機化学の分野に2時間ずつ分けて勉強します。

有機化学は、炭化水素の命名法、各化合物の特徴、石油の精製方法などを学びます。

無機化学は、圧力・温度・体積の関係、酸と塩基、酸化と還元、電気、熱化学方程式などを学びます。

◆化学工学

工業化学と似ている名前で紛らわしいですが、工業化学が「どんなものを作るか」学ぶことに対し、化学工学は「どうやって作るか」を学びます。

今の世の中、職人が手作業で作っているものは減ってきて、工場で大量生産されます。

工場で作るときに、どのように運ぶか、どこでどう反応させるか、その時の温度はどうしようか…などなど、考えないといけないことがたーっくさんあります。

それらのことについて一つ一つ学んでいく科目です。

2年生は、単位変換・物質収支・流体の輸送・エネルギー収支・熱の取り扱いなどについて学びます。

進路のページを見てもらえばわかりますが、卒業後、すぐに働く生徒が多いです。

この科目は、働いていくうえで最低限知っておきたい知識を学ぶことができる科目です。

例えば、服を作るとして、「よし!同じ服を500万枚作るぞー!」と頑張って作っても、それが売れなければ廃棄になってしまうし、赤字になってしまいます。

そうならないために、「生産計画」を立てることが大事です。

このほかにも、生産管理・流通・安全管理・環境保全・人事管理・会計・法律・品質管理などについて学びます。

品質管理検定(QC検定)4級の勉強もこの授業の中でしていきます。

「工業材料」は、金属・セラミックス(お皿・ガラスなど)・高分子材料(プラスチックなど)に分けられます。これらを組み合わせてできる、複合材料というのもあります。

これらの性質や構造・加工および検査方法の基礎を学べる科目です。

2年生では、工業材料の歴史・工業材料と温度との関係・化学結合・金属材料の製造・加工方法・環境保全などについて学びます。

【3年生】

◆工業化学

3年生は1、2年生の続きで、週3時間になり、有機化学を2時間、無機化学を1時間で学びます。

有機化学は、機能性材料・食品・バイオテクノロジー・有害物質や危険物などについて学びます。

無機化学は、気体の性質・空気を利用した工業・反応速度と化学平衡などについて学びます。

◆化学工学

2年生の続きの内容を学びます。

蒸留・粉砕・乾燥・冷却などの操作・計測器・災害の予防・化学工場の管理と安全などについて学びます。

2年生の続きの内容を学びます。

セラミック材料・高分子材料・複合材料・検査について学びます。

地球が生まれたのは今から46億年前。

人類の祖先が誕生したのはたったの500万年前。

そして、温室効果ガス、オゾン層の破壊、酸性雨、絶滅危惧種などの環境問題が騒がれ始めてから300年も経過していません。

この300年の間に人間はいろいろなことをしました。

人間の生活は便利になりましたが、その他はどうでしょうか?

このように、いろいろな問題がなぜ起こったか、どうすれば解決できるか、などについて考えるのがこの科目です。

具体的には、自然環境の保全・資源とエネルギー・環境調査・環境保全の化学技術・SDGsなどについて学びます。