校長室から

和楽器『箏』と車椅子の寄贈

創業100年を迎えられた株式会社江口組様から、本校の教育管理備品充実のために、『箏(生田流)』と車椅子を寄贈していただきました。『箏』は1年生の音楽の授業の中で活用する予定で、この後、箏柱を立て、調弦をすることからスタートし、2学期を中心に演奏練習を進めていきます。これまでは和楽器演奏といえば、篠笛の演奏やセンターから『箏』を借りて授業を行ってきましたが、音楽選択者全員が一斉に『箏』の練習を行う環境が整いました。授業で練習を積んで、成果を発表することができればと思っています。また、パンクの心配がなく操作しやすい車椅子を2台配置していただきました。大切に使わせていただきます。江口組様には心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

あいさつ運動

PTA指導委員会の皆様にご協力をいただいて、今日から一週間の挨拶運動が始まった。また、生徒会が中心となり、生徒による挨拶運動も、部単位で並行して行われた。朝早くから運動にご協力いただいたPTAの皆様や生徒、職員に心より感謝したい。「生徒たちは皆、しっかり自分の目を見て挨拶をしてくれ、感動しました。」と委員の方からお褒めの言葉もいただいた。赴任以来、少し本校生徒の挨拶が弱いと感じていたので、このような言葉をいただき、大変うれしい気持ちになった。いろんな力をお借りしながらも、挨拶の輪が学校全体に広がるようにしていきたい。

菟橋神社春季例大祭(お旅祭り)・旧小松城祈願祭

今日から気がついたことをつぶやいていきたい。

5月16日(日)菟橋神社春季例大祭(お旅祭り)・旧小松城祈願祭に参列させていただいた。前日は今年初めての真夏日を記録する暑さとなり、当日は朝から小雨模様であったが、式典前には雨も上がり、大当番町、氏子の皆さん10名ほどが参加し、宮司の祝詞、お祓い、玉串奉納、そして、宮司から祈願祭の説明をいただいた。お旅祭りは、前田利常が小松城に隠居したころに始まったという。本校敷地内、正門入口付近に橋の跡が残されている。神輿が巡行の際に、この橋の近辺にあった小松城門へ赴き、前田家の平穏を祈願したとされる。例年ならば、設置された拝殿付近に神輿が駐留するが、今年は新型コロナウイルス感染防止のため、残念ながら神輿渡御が中止となった。

緑豊かな芦城公園や敷地内の小松城天守台など、改めて本校は恵まれた環境にあると感じた。赴任した4月1日、天守台に続く青雲の小径は、桜が満開であった。創立120周年記念事業として桜並木再生という多大な支援をいただいた同窓会の皆様に感謝したい。

<校長室から> 忘れられない卒業式

昨日(3月3日)、本校の第72回卒業証書授与式が挙行されました。

今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、代表以外の在校生は出席せず、卒業生と保護者、限られた来賓のみの式となりました。式次第も一部割愛され、また生徒を含め多くの方がマスクを着用する中、例年とはかなり雰囲気の異なる式となりましたが、かえって記憶に残る式になったかもしれません。

小松高校では、もともと卒業式の予行演習は行っていません。代表生徒に作法指導をするのみです。今年はそれも当日の朝、短時間行っただけでした。しかし、さすがは小松高校生、全員がしっかりした態度で式に臨み、高校生活最後の行事を立派にやり遂げてくれました。

中でも心に残ったのが、市田修也くんの答辞です。勉学、部活動、学校行事などの3年間の歩みを振り返り、支えてくれた先生、家族、仲間に感謝を述べるというオーソドックスなものではありましたが、経験してきた当人にしか語れないことが飾り気のない言葉で綴られていて、「この生徒は本当に真剣に自分と向き合いながら、努力を重ねてきたんだなあ」と感じさせるものでした。

私が本校で3年生とともに過ごした時間は1年だけですが、彼らの溌剌とした姿からたくさんのエネルギーをもらってきたことを、私も深く感謝しています。

3年生の皆さん、卒業おめでとう。「三年の春は過ぎやすく 波風荒き世は待てど~」 小松高校で学んだこと、経験したことのすべてと糧として、力強く次のステージに羽ばたいてください。

<校長室から> 静かな創立記念日

明治32年(今から120年前)に石川県第四中学校が開校し、新築校舎に移転したのが10月1日だったことから、この日を本校の創立記念日としています。ちなみに本校最大の行事「記念祭」も、現在は8月の終わりから9月の初めにかけて行われていますが、かつて(私の高校時代)は9月下旬の実施で、まさに創立記念日に合わせた「記念祭」だったと記憶しています。

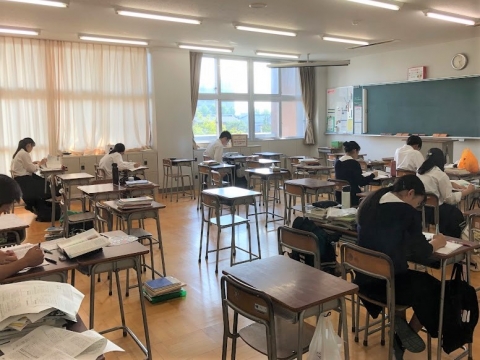

それはさておき、創立記念日は県の規則により学校が休業になる(教員は勤務日)ので、今日の校舎はひっそりとしたものでした。ですが、たくさんの生徒が自主登校し、勉強に励んでいました。受験体制に入っている3年生はもとより、1・2年生の教室にも姿があったのは、来週の中間考査に備えてのことなのでしょうね。この地道な努力が実を結びますように。

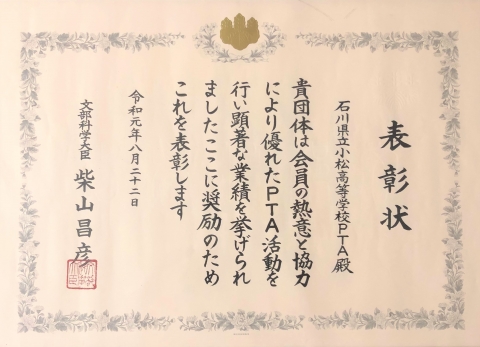

<校長室から> この夏のPTA

翌24日(土)には、PTA主催の「親子ボランティア」があり、生徒・保護者・職員総勢約700人が、グランド整備や天守台・青雲の小径付近の草刈りに汗を流しました。併せて、学校から小松駅にかけての道路・通学路の美化活動も行いました。

この草刈りボランティア、昔は保護者と教員だけでやっていたように記憶していますが、調べてみると平成13年以降、生徒も参加する「親子ボランティア」の形になったようです。生徒・保護者・職員の3者が協力して一つのことに取り組み、同じ時間を共有するというのは貴重な体験で、とても価値のあることだと思います。私も時折周りの人と言葉を交わしながら作業し、終わった時にはなんとも言えない清々しさや一体感を味わうことができました。お世話くださった厚生委員会の皆様をはじめご参加くださった皆様、本当にありがとうございました。

さらにこの日(24日)は、母親代表委員会の皆様が1日かけて、記念祭の「松高バザー」の準備をしてくださっていました。こちらの方も、本当にありがとうございます。毎年とても賑わうと聞いていますので、当日が楽しみです。

この夏、いろいろなところで、本校PTAの組織力の高さと保護者の皆様の本校に対する熱い気持ちを実感しています。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

<校長室から> しなやかに、国際交流

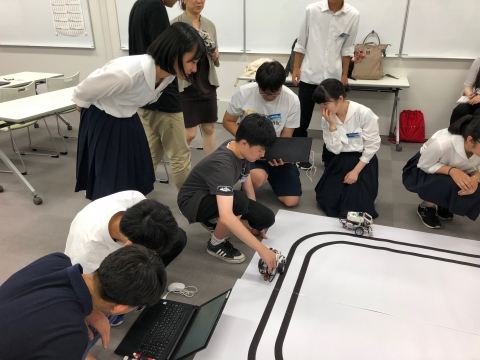

今年は7月28日~31日に大田科学高校の生徒8名・教員2名が来日し、本校2年理数科の生徒たちと共に、サイエンスヒルズこまつでのプログラミング研修や、石川県立大学での大学実験セミナーに参加しました。

4日間にわたるプログラムが始まる前、私には少しだけ気がかりなことがありました。一つは、今年度、大学実験セミナーの会場や内容を一新したため、日韓双方の生徒の反応や満足度はどうだろうか、ということ。特に、実験が微生物に関するものだったので、言葉の壁が高そうだな…と感じていました。

もう一つは、日韓関係の悪化に伴い、全国で行政交流や民間交流の延期・中止が相次いでいるらしいこと。幸い、大田科学高校との交流は予定通り実施できましたが、今の政治状況が韓国の高校生の心理にどんな影響を及ぼしているかまではわかりません。互いにどことなくぎくしゃくすることがなければよいが…という思いでした。

でも「案ずるより産むが易し」。一つ目の心配は、石川県立大の先生方が綿密に計画を立て、日本語・英語両方のテキストを準備してくださっていたことにより、ほぼ払拭されました。むろん、生徒たち(とりわけ小松の生徒たち)はオールイングリッシュでのコミュニケーションに苦労していましたが、私の想像以上に積極的にやりとりできていたと思います。

二つ目の心配も全くの杞憂でした。初日、小松高校に到着した一行を出迎えた瞬間から日韓の生徒が自然体で会話を交わす姿を目の当たりにして、「これが民間交流の良さなんだ」と肌で感じましたし、「うちの生徒もなかなかやるな」と嬉しかったです。

後で聞くと、本校のSSH担当の先生が前の週から生徒を呼び集め、交流がスムーズに行くように、ぺアを組んだり意識付けをしたりしてくださっていたとのこと。何事も準備ですね。そうした適切なバックアップがあれば、本校の生徒はいきいきと力を発揮できるということもよくわかりました。

最終日、生徒たちはすっかり打ち解けて、別れを惜しみ、再会を約束していました。この4日間の意義をそれぞれはどう感じたでしょうか。大きな刺激になったことは間違いないと思いますし、それが次の学びにつながってくれることを願っています。(私も、もう少し英語を勉強しないといけません)

このプログラムに関わってくださった皆さんに、心から感謝します。

<1日め:学校正門にて> <1日め:サイエンスヒルズにて>

<3日め:実験セミナーのプレゼン> <4日め:お別れ会>

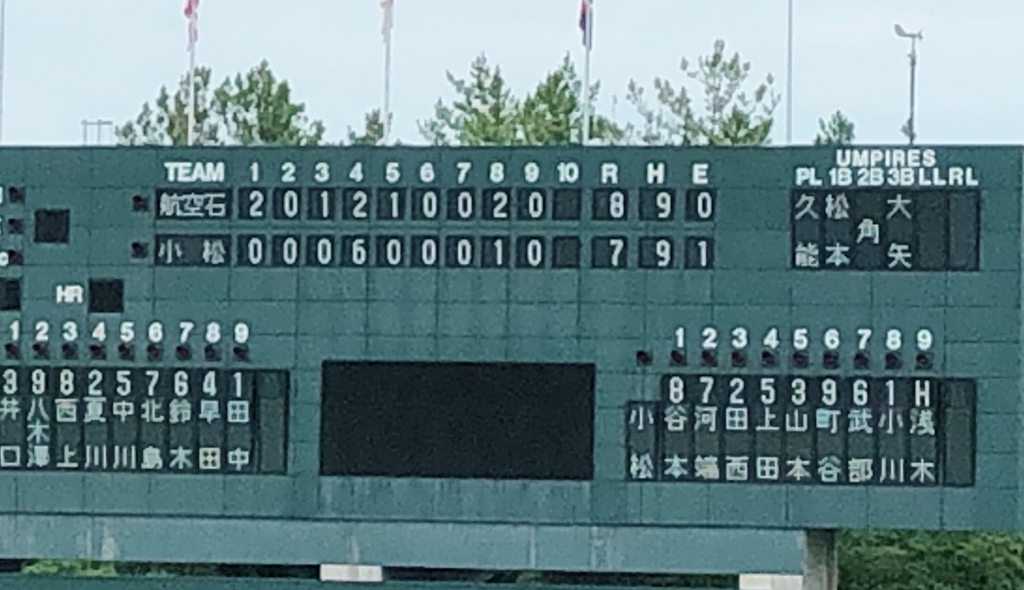

<校長室から> 野球部、惜しくも勝利ならず

序盤、相手は着実に得点を重ねていくのに対し、こちらはなかなかヒットが出ません。4回表を終わった時点で5対0の苦しい展開となり、「このままワンサイドゲームにならなければいいが…」と思った矢先、4回裏の攻撃は目の覚めるようなヒットの連続で、あっという間に6点を取り返す大逆転。スタンドは行け行けムード全開で、私も応援席の保護者の皆さんと思わずハイタッチ。しかしその後、相手に追加点を許し、8回には1点を返したものの、最後は8対7の1点差で無情にもゲームセットとなりました。

惜しかった。本当に惜しかった。勝負を分けたものは何だったのか、それは選手たちが一番よくわかっているでしょう。でも、このチームが目標にしてきた「逆境に強く、闘争心あふれるプレー」はしっかり発揮できたのではないかと思います。見ている側に元気や勇気を届けてくれるプレーでした。

帰り際、県立野球場のバス停にきちんと並んでバスを待っている応援の生徒たちを発見し、「ああ、この子たちは電車に乗ってバスに乗って、わざわざ来てくれたんだなあ」と感激。敗戦は本当に残念でしたが、心に清々しい風が吹くようでした。

暑い中、応援してくださった皆様、たくさんの声援をありがとうございました。

<校長室から> 創立120周年記念式典に思う

式典で式辞を述べた際、緊張はしていたものの、時折壇上からフロアを見渡すことができました。在校生たち、かつて担任をしたり授業を受け持ったりした教え子たち、当時の同僚の先生方、そして私自身の恩師や先輩の方々、さらにさらに大先輩の方々…。何世代にもわたる、いくつもの見知った顔がありました。120年の歴史の中には、自分の高校時代も、一教員として勤めていたときの十数年も、今年校長として赴任してからの時間も、すべてが含まれている、そのことを実感した瞬間でした。感無量とはこのことを言うのでしょう。

…と、ここまでは個人的な思い。校長としては、この節目を機に、生徒たちには本校の歴史と伝統の重みに思いを致し、自覚と誇りを持ってこれからの学校生活を送っていってほしいと願っています。式典で、生徒代表の水口君が述べた言葉にはその自覚が十分に伺えました。

彼は「小松高校がこれからも小松高校であり続けるためには、諸先輩方が作り上げてきた伝統の本質を見極め、そこに内在する魂を受け継ぎつつも、伝統に頼り甘んじることなく、変わりゆく時代が求めるものに応え、進化していかねばならない」と述べてくれました。背中を押される思いです。

「小松高校らしさとは何か」「小松高校はどうあるべきか」ということを真摯に問い続けていかねばならない、と強く感じます。校是である「自主自律」「文武両道」はこれからも本校の座標軸として堅持していきたいと考えますが、そこで思考停止してしまってはいけないと思います。本校に関わる一人一人がこの問いに向き合い問い続け、折に触れて互いの考えを持ち寄り、それを繰り返して思いを集積していくことが、小松高校120年の歴史と伝統を次世代につないでいく道なのだ、と改めて感じた記念式典でした。

<校長室から> 壁の向こうに夢がある!

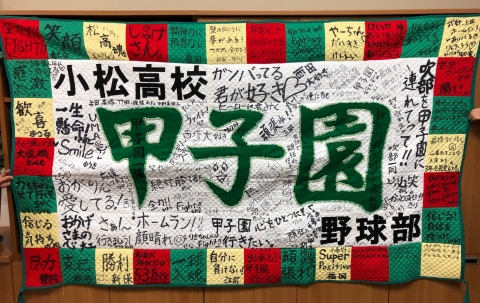

今日、野球部のマネージャーが「寄せ書きをお願いします」と持ってきたのは、手作りのキルト。「甲子園」の三文字がパッチワークしてあって、ビーズで縁取られています。毎年毎年、こんなふうに心を込めて作っているのですね。周囲を埋め尽くすように、力強い激励の言葉が並んでいます。

一番上の真ん中にスペースを残してくれていたので、私も早速「壁の向こうに夢がある! つかめ、全力で!」と書き込みました。初戦は15日(月)、対 小松明峰高校です。

「壁の向こうに夢がある」 これは、野球部に限ったことではありません。簡単には手に入らないから「夢」なのであり、そこには「壁」のごとく立ちはだかるものがある。しかし、本気でそれを越えようとし、もがいてもがいて、全力を出し切ったとき、気がつけば壁は壁でなくなっているかもしれない。

「栄冠は君に輝く」 ひたむきに努力する人を心から応援します!