新しく統合した「押水小学校」のホームページはこちらです。

押水小学校ホームページURL:https://cms1.ishikawa-c.ed.jp/oshimie/

☆本校は、令和7年3月31日をもって閉校し、令和7年4月1日より「押水小学校(旧相見小学校)」に統合されました。58年もの歴史の中で、1409名の卒業生を輩出いたしました。本校へのご理解ご協力を賜りました皆様に厚く感謝申し上げます。押水小学校で新たなスタートを切った「宝達っ子」を引き続き応援いただきますようお願いいたします。

2022年6月の記事一覧

6月14日 1年 植替えを頑張りました✡✡✡

アサガオの植え替えをしました。1年生の5名は、みんなで協力するのが得意です。キレイな花が咲くのが楽しみです。

6月14日 【SDG's】何という昆虫でしょうか?✡✡✡

これはおもしろい!子どもたちが大好きなあの昆虫の幼虫です。幼虫の姿からは想像もつかない華麗な成虫の姿です。さて、この昆虫の名は?

答えは、・・・・・・・。

何と、「テントウムシ」の幼虫ですよ。「テントウムシ」は正式には「ナミテントウ」といいます。

6月14日 【SDG's】何という昆虫でしょうか?✡✡✡

児童玄関の植え込みの木の葉についていました。葉の裏側で上手く撮れませんでした。頭はカミキリムシっぽいですね。羽根は黒かったです。この昆虫の名は?

答えは、・・・・・・。

多分「ウリハムシ」の仲間だと思います。羽根が黒いので、「クロウリハムシ」ではないかと。ウリ科の植物が大好物な「ハムシ」ということで、「ウリハムシ」なのだそうです。

6月14日 委員会活動 低学年に伝えたい✡✡✡

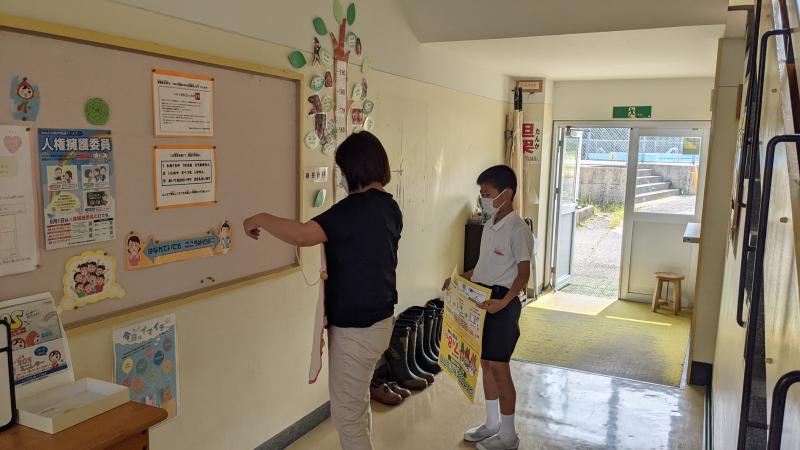

委員会活動が先週ありました。会議で決まったことを、低学年に伝えています。低学年の児童にも分かりやすく説明していることを意識しています。

6月14日 【SDG's】 3年 アサギマダラ新聞がもうすぐ完成✡✡✡

アサギマダラ新聞の完成が間近となっています。各班で工夫した新聞を見るのが楽しみです。

6月14日 プールが満水になりました✡✡✡

プールがようやく満水になりました。プール開きまでに少し時間がありますので、水温が上がってくれると思います。週間天気予報によると、雨が多いのが気になります。宝達っ子のパワーで、梅雨前線を吹き飛ばしてくれると思います。

6月13日 【SDG's】何の卵でしょうか?✡✡✡

新しい卵が発見されました(左側の小さい方)。キジの卵よりは随分小さいですね。さて、何の卵でしょうか?ヒントは、卵の大きさと模様かな?

答えは!・・・・・・。

おそらく「ツバメ」だと思います。近くにツバメの巣があったらしいです。おやどりがおとしたのかしら?

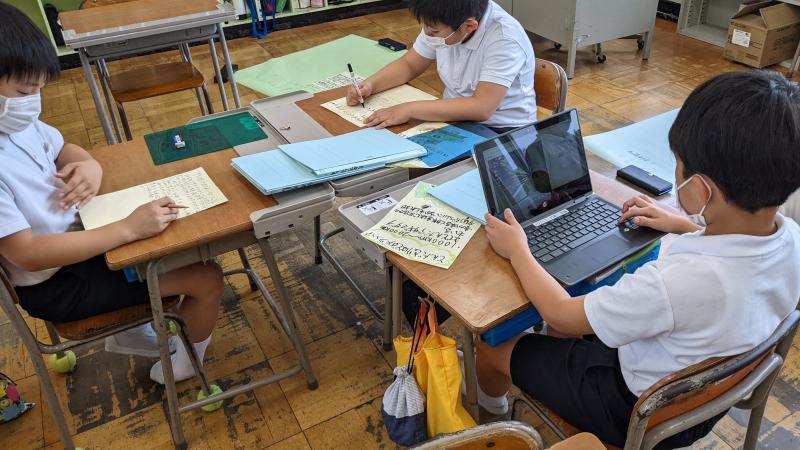

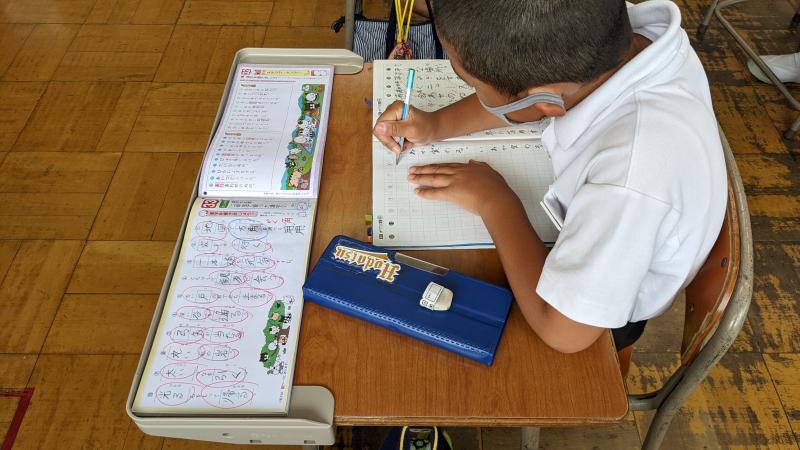

6月13日 3年「天板拡張君」がやってきた✡✡✡

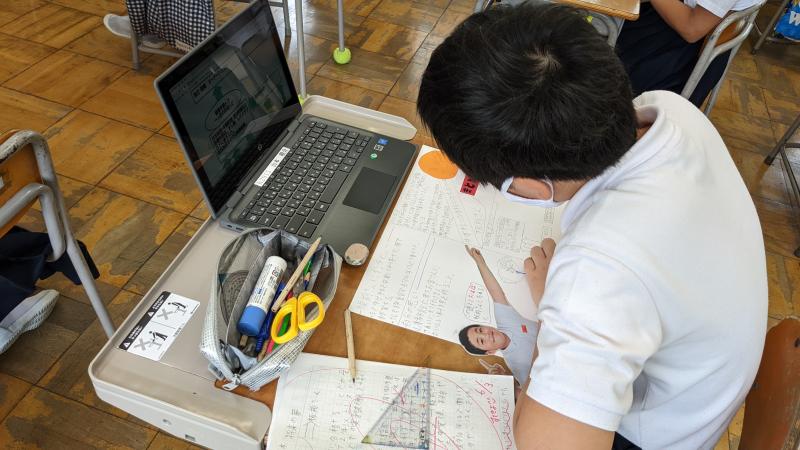

3年生にも、「天板拡張君」が届きました。3年生もChromebookを使った学習に取り組んでいますが、それ以外の学習でも机が広く使えますので、子どもたちは「天板拡張君」が届くのを楽しみに待っていました。3年生のみなさん、勉強頑張ってくださいね。

6月13日 5年 木谷先生の科学教室✡✡✡

今日は、5年生対象の木谷先生の科学教室がありました。5年生も木谷先生の科学教室を楽しみに待っていました。

6月12日 【SDGs】何という昆虫でしょうか?✡✡✡

恒例の昆虫シリーズです。玄関横の校舎の壁に張り付いていたのを、子どもたちが発見しました。子どもたちは「トンボかな?」と言っていましたが、羽根を閉じてとまっているところがちょっと違いますね。幼虫は、砂場でよく見るあれです。

さて、この昆虫の名前は?

答えは、「ウスバカゲロウ」の仲間だと思います。たくさん種類がありますので、同定は難しいですね。幼虫は、「アリジゴク」。「カゲロウ」は寿命が1日ほどの短さでよく知られていますが、「ウスバカゲロウ」はそれほど短くなく、1ヶ月と言われています。

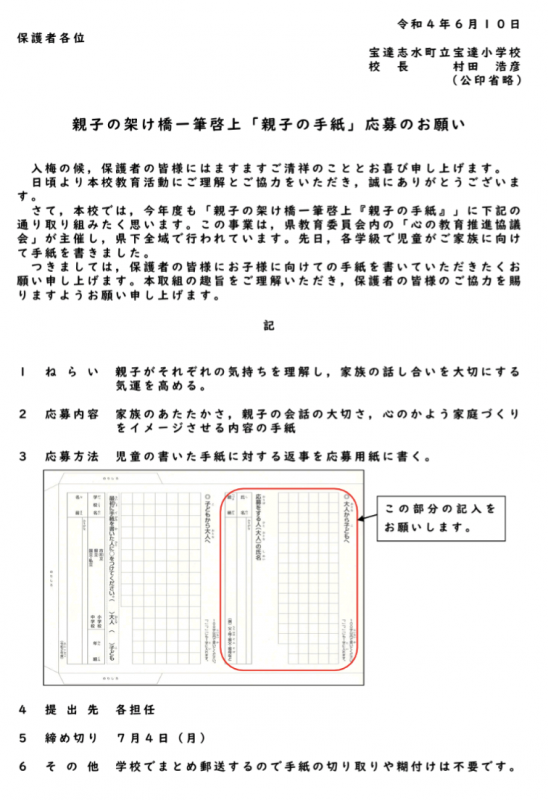

6月12日 親子の架け橋一筆啓上「親子の手紙」応募をお願いします✡

例年恒例の「親子の手紙」の応募にご協力をお願いします。子どもたちが、お家の方に手紙を書きました。10日に用紙を持ち帰っていますので、お返事を書いていただきますようお願いいたします。

6月10日 【SDGs】何という昆虫でしょうか?✡✡✡

もう恒例になりました。今日の下校の前の子どもたちと話していると、「校長先生、ここにいるよ」とあちこちから声がかかります。何種類かいましたが、今回はこれを紹介します。児童玄関前の柱にしがみついていました。

さて、何という昆虫でしょうか?答えは、・・・・・・。

これは難しい。多分「サビキコリ」だと思います。 コメツキムシの仲間です。名前の由来ですが、色はなにかに似ていませんか?そう、鉄の錆(サビ)ですね。この昆虫には、得意技があります。裏返しにしても、パチンとジャンプしてもとに戻るそうです。「キコリ」は、森の奥で、木を切って暮らしている人を言います。ですが、この昆虫は森の奥にいかなくても見られます。じみな色合いが、キコリの服に似ているのかも知れませんね。

6月10日 Chromebookを持ち帰ります✡✡✡

週末になりますので、4年生以上がChromebookを持ち帰ります。家で調べ物をしたり、クラウドで出された課題に取り組みます。ただ、重さがかなりありますので、教科書等の持ち物について、今後見直します。

6月10日 校内OJT研修で指導力アップ②

先生方も学びます。越後先生が講師を努め、プログラミングロボット「Root」の基本操作について紹介してくれました。

6月10日 校内OJT研修で指導力アップ①✡✡✡

先生方も学びます。この日は、新瀬先生が講師を努め、体育の時間に使える様々な運動について、先生方に指導していただきました。

6月10日 暑かったけど頑張ったよ✡✡✡

5・6年生が1週間延期されていたプール掃除を行いました。はじめにほうきで葉や枝をはいて集め、その後デッキブラシやハンディブラシでブールを掃除しました。プール開きが楽しみです。5・6年生ありがとうございました。プールサイドを掃除してくれた 4年生もありがとうございました。

6月10日 6年 将来の夢は?

総合的な学習の時間で、将来の夢について話し合っています。この日は、その夢をシートに表現する学習に取り組みました。

6月10日 5年 待ちに待った調理実習

コロナ禍で、なかなか行うことができなかった調理実習を、今年から解禁することにしました。試食は、全員同じ方向を向き、黙食で行っています。

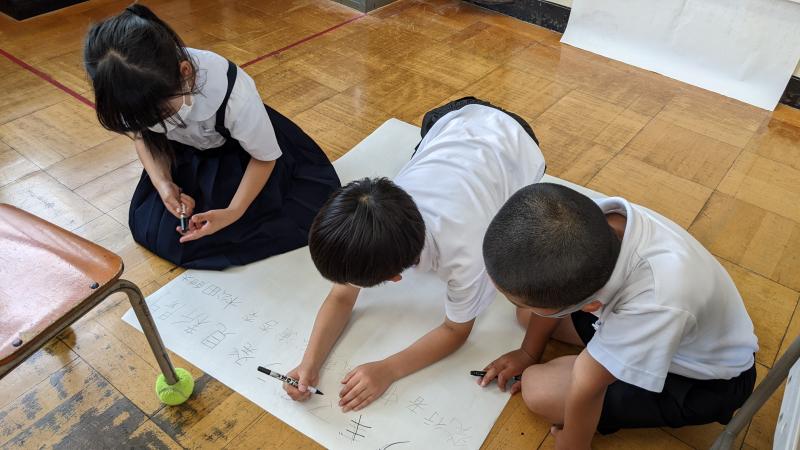

6月10日 委員会活動を充実させます

委員会活動を充実させます。子どもたちの手でより良い学校(地域等)にするための取り組みを考えることは子どもたちのの思考力を鍛え、実践力を育てます。また、将来の社会の担い手となるための必要な力となります。

6月10日 【SDG's】手作りカレンダーを掲示しました

越野用務員さんの刺繍・パッチワークの手作りカレンダーを掲示しました。紙のカレンダーなら使い捨てですが、これなら毎月どころか、数年は使えるでしょう。6年生が手伝ってくれました。

mapfanより引用

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |