日誌(1年生)

2年生への特別な日

今日(3/20)の一日は、学年行事を行いました。

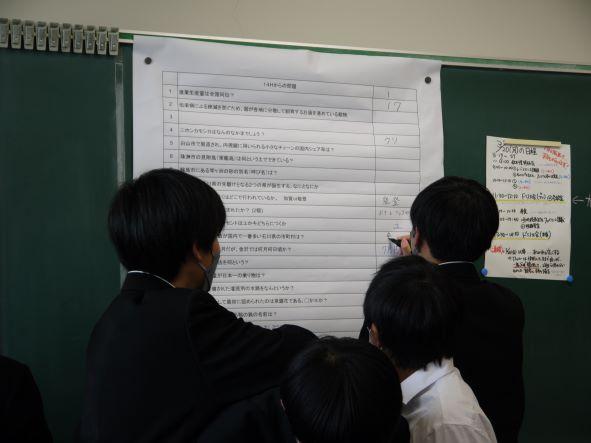

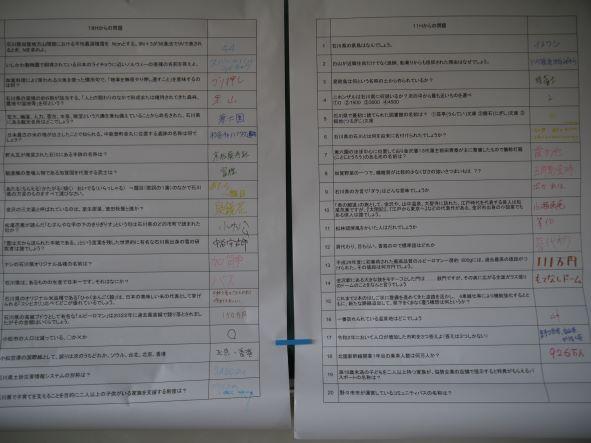

①ふるさと石川検定(小松高校1年生版)

・『加賀料理によく使われる川魚を使った慣用句で、「物事を無理やり押し通すこと」を意味するのは何?』

・『石川弁で、側溝のことをなんと言う?』

・『石川県の石川とは何を由来に名付けられたでしょうか?』…など、1月に各クラスが作成した問題(40問)に取り組みました。簡単なもの、思わず首をかしげたくなるものいろいろでしたが、和気藹々と取り組んでいました。

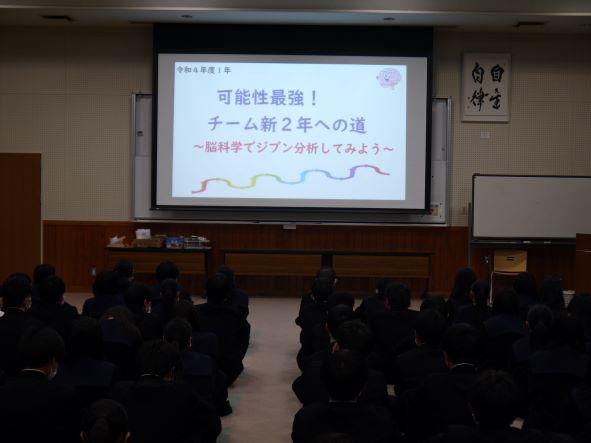

②レジリエンス講座

新2年生に向け、教育相談室の森田先生にお話をしていただきました。

・『事実(外的状況)に対して、記憶(内的情報)は異なる。あなたは、V(視覚優位)、A(聴覚優位)、K(体感覚優位)、どのタイプ?』

・『使いやすいVAKは、そのときの環境・場面・相手によって変わるもの』

途中、エクササイズを入れながらお話しくださいました。

それぞれがどんな一年にするのか? 今日のお話のようにワクワク感を味わって欲しいです。

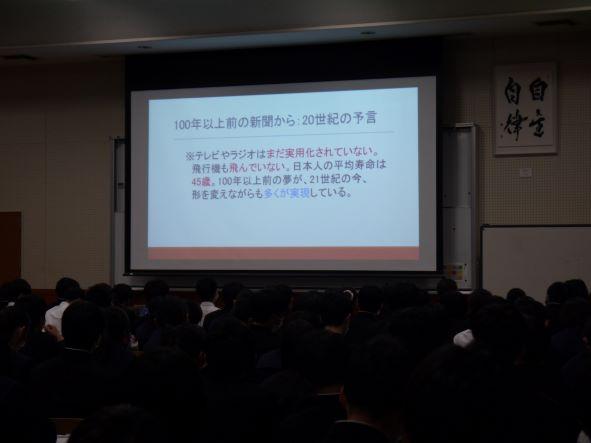

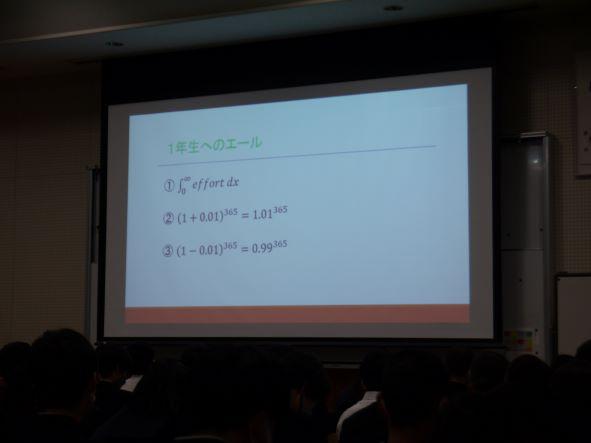

③垣地校長先生ファイナル講義

この3月に退官される垣地校長先生のお話を聴きました。

・高校時代に打ち込んだ野球に対する想い

・大学生活の4年間から数学教師への道を選んだこと

・小松高校から始まった教員生活の思い出

・数学を指導してきて感じたこと

・授業で使った数学のトピックスなど、限られた時間ではありましたが、示唆に富むお話でした。

最後に

・「主体的な思考を続けようと意識することが大切」

・「失敗を恐れず、無駄もたくさんして人間的に大きく成長して欲しい」

・「(こちらで数式を翻訳しました)→継続は力なり 努力は定期預金 怠慢はクレジットカード」

・「数学は努力(努力を継続して欲しい)」と1年生に対し、エールが送られました。

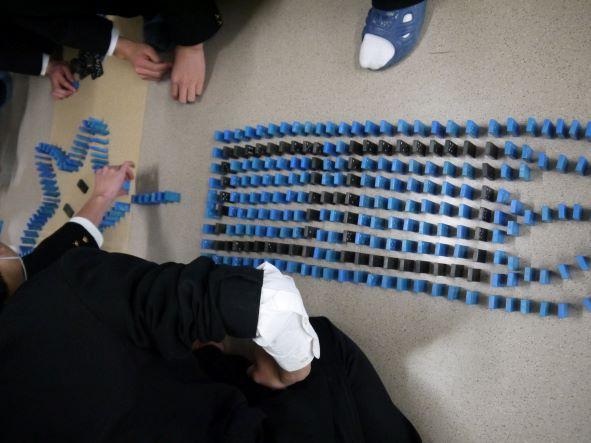

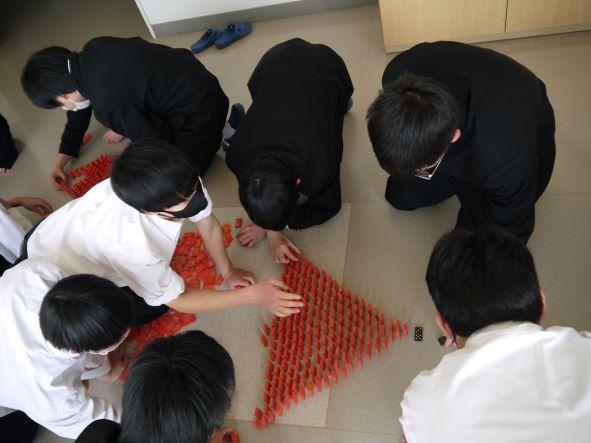

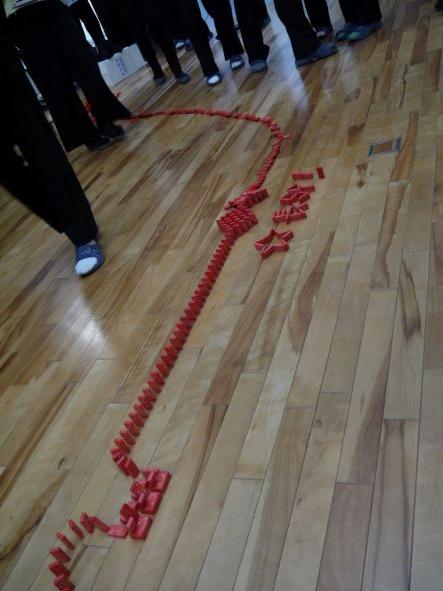

④ドミノ大会

10000個のドミノピースを1年生全員でつなげようと頑張りました。

前半は各教室で練習をし、後半は1階に降りて、廊下を使って行いました。

自分のクラスの数字を入れるという条件以外はフリーで、それぞれ自由な発想で楽しんでいました。

途中、トラブル(?)もありましたが、最後のドミノピースが倒れるととても大きな歓声が上がりました。とても盛り上がっていました。

今日の取り組みが次年度に有機的につながることを期待しています。

学年集会(「実は大事な3月!」)を行いました

今日(3/2)の7限目に学年集会を行いました。

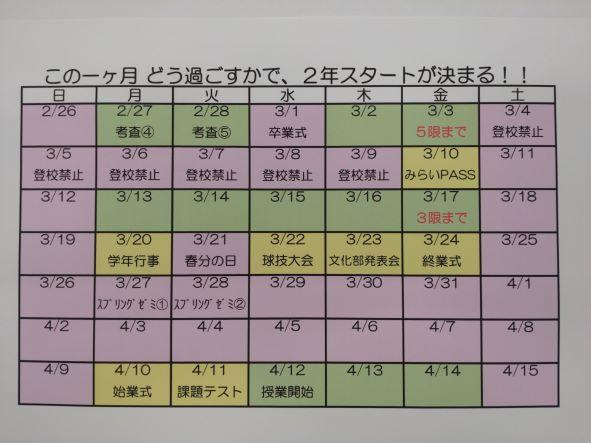

テーマは、「2023年4月10日(月)の始業式、よいスタートができるように、この1か月をどう過ごす?」です。

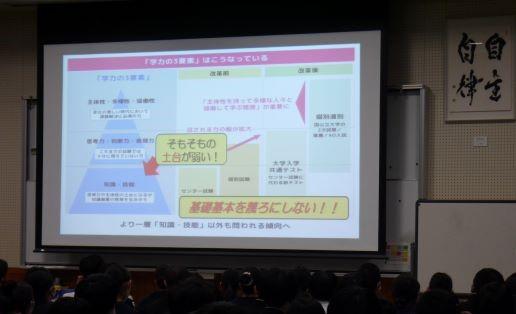

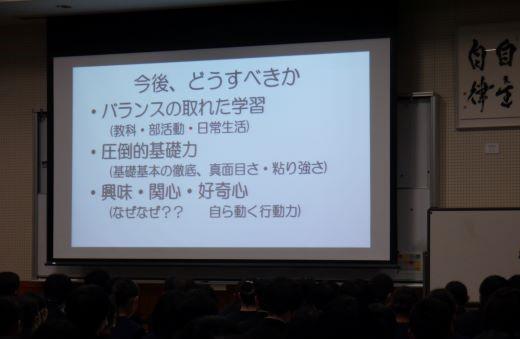

最初に学年主任より、外部模試の結果を受けての学年の課題および生徒一人ひとりに期待する想いが語られました。話の中で提示された1か月のカレンダー(上記のもの)には、どよめきの声が上がっていました。

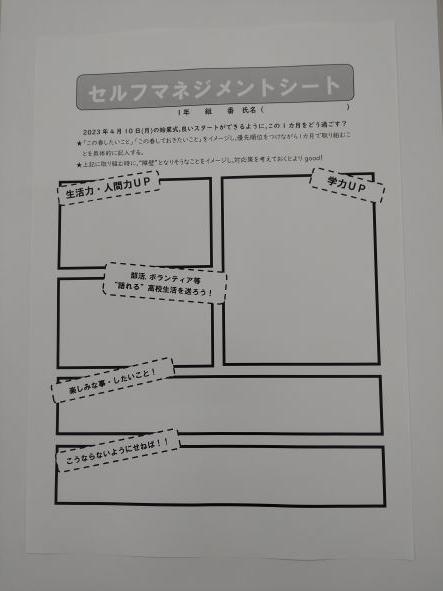

その後、学年教務担当の浅井先生の進行で、「セルフマネジメントシート」を記入しました。

沢山のことを書く者、なかなか手が進まない者とさまざまでしたが、2年生スタートに向け、自身の想いを綴っていたようです。

最後に、学年進路担当の荒納先生より、配付した「進路通信 Shin2」をもとに生徒に対する学びの期待が述べられました。

「自主自律」の校是にあるように、有意義な1か月であるよう期待しています。

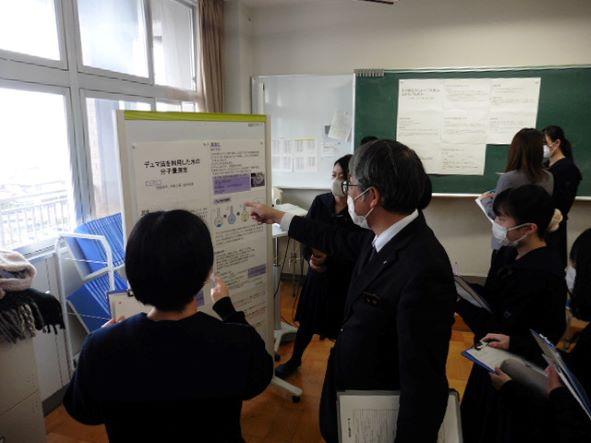

普通科探究基礎ポスター発表会

今日(2/16)の6・7限目に、普通科探究基礎ポスター発表会を行いました。

いつもは文系・理系、そして各教科に分かれているグループが、1Hから7Hの教室を使用して合同で行いました。

例年に比べ、研究・考察にかける時間が少ない中、各グループそれぞれが取り組んだ成果を発表しました。

文系生徒は、文系2グループ・理系1グループを、理系生徒は、文系1グループ・理系2グループの発表を聞きました。質疑応答の際に、しっかりと説明している彼らの姿には頼もしさを覚えました。

『百人一首大会』を行いました

今日(1/27)のLHの時間は、1年生恒例の『百人一首大会』を行いました。

各クラスそれぞれ8チームに分かれ、クラス対抗戦を行いました。

札をうまく取れた者、なかなか取れずに悔しがる者と、さまざまでしたが、周りの応援を受けて頑張るさまが各会場で見られ、楽しい一時を過ごしていました。

大会の結果は、後日生徒に連絡することになっています。

『いしかわ 企業人インタビューDVD』を視聴しました

先週(1/13)のLHに行った『ふるさと石川検定』の問題作成に続き、今日(1/20)のLHは、高校生人間力向上プロジェクト『いしかわ企業人インタビューDVD』を視聴しました。

時間の制約もあり、「多様性から生まれる輝き」、「相手を思うコミュニケーション」のテーマで語ってくださったお二人の方の動画を視聴しました。

自身が歩んできた道を振り返りながら、その時自分が何を考え、どう決断し行動したかをエピソードを交えながらお話しくださいました。

視聴後の生徒のコメントの一部を紹介します。

・「『自分で何かをつかもうとしなければ、答えを教えてもらっても何もつかめない』という言葉が印象に残った。」

・「そこでどう置き換えるか、相手を思い感じることが大切だと感じた。」

・「5年後10年度に、自分がどんな人になりたいかを考え、目標となる人を見つけると早くなることができる。」

・「笑顔は伝染する」

・「ごまかさず謙虚であること」

生徒一人ひとりが、改めて自分の生き方を考える機会になりました。

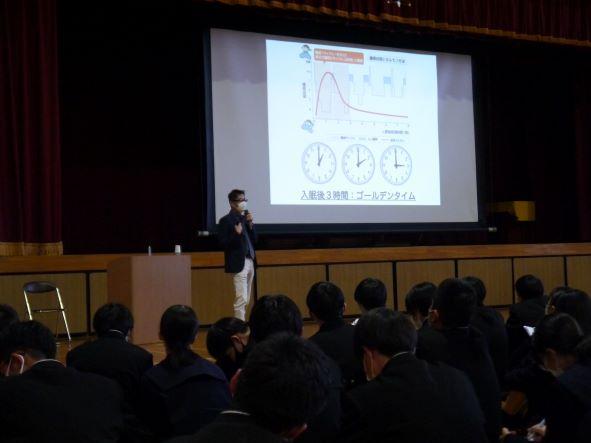

保健指導講話

今日(12/8)の7限目は、1年生を対象に保健指導講話が行われました。

テーマは、「睡眠と学習」。

校是である文武両道に励む彼らに、学校医である 惠仁クリニック 村井裕先生から、睡眠の大切さ、ストレスが心身に及ぼす影響などのお話と、生徒一人ひとりが自らの健康管理について日頃から意識するよう働きかけがありました。

講演後の生徒の感想の一部を紹介します。

「自分はいつもしたい事をして、『そろそろやらないと』と感じてから勉強するようになっています。これが原因で授業中寝てしまうんだと思います。なので自分の1日の過ごし方を見直し、今日の話を参考にしながら良い生活にしていきたいと思います。」

「睡眠の周期を考えて睡眠時間を考えたことはあまりなかったので、さっそく取り入れてみようと思います。月曜日が憂うつなことなど、困っていることについても取り上げてくださっていて良かったです。」

「ポストイット勉強法は、中学校の時に頭の良い人がやっていて、すごい試してみたくなった。一気に沢山のことを改善することは難しいことかもしれないけど、少しずつ直して睡眠の量、質を上げ、勉強にもよくつなげられるようにする。昼の15分睡眠は短い時間で午後のねむ気がなくなり、かつ部活動にも影響してくると思うので毎日実践していこうと思う。」

「私は勉強で睡眠時間を削ることがよくあるけど、それは体にも学習的にもよくないと分かったので気をつけようと思いました。ポストイット勉強法もすぐにやってみようと思いました。今日の講話で聞いたことをこれからの生活に生かしていこうと思いました。」

『企業トップの講演会』 『俳句大会表彰』

11/21(月)に、「企業トップの講演会」が行われました。

講演準備の時間を利用させていただいて、10月に行った「垣地正樹杯 俳句大会」の表彰を行いました。最優秀1作品、優秀4作品が紹介され、垣地校長先生より賞状と副賞が授与されました。

「企業トップの講演会」の講師は、コマツ会長 大橋徹二氏でした。

南加賀地区の県立高等学校の1年生を対象に、DVDを視聴する形式で行いました。

講演は、

・コマツと建設機械事業について

・私の履歴書(どのような道を歩んできたか)

・企業の価値とは何か?

・世界における日本のポジション

・皆さんへメッセージ

上記のテーマでお話しくださいました。

新型コロナ感染症対策という意味もあり、各高等学校での視聴でしたが、講演後の生徒の感想には、「骨太な人間を目指したい!」「得意分野を作りたい!」など、次代を担う彼らに大橋氏が寄せる想いを受けとめたものが多く見られました。

『性教育講話』が行われました

1年生の今日(11/7)のLHは、まき助産院 助産師 思春期保健相談士 川島真希氏をお迎えし、『大切なあなたのことを話そう』の演題で、性教育講話を行いました。

「SOGI」 「LGBTQ+」 「思春期のからだの変化」 「男性の悩み 女性の悩み」 「個人差」 「ライフデザインを考えよう」 「大人に向かってもってほしい力」 「出会いを大切に」など、生徒一人ひとりにとって大切なことが聴けた貴重な時間だったようです。

講話後の生徒の感想を紹介します。(文章はそのままです。)

・「高校生になると男女の体と心は大きく成長し、しっかりと意識を持って関心の度合いは違えど性について向き合うようになったと思います。知識もある程度ついているからこそ、自分の性だけでなく異性の性の知識も必要なのだと感じました。みたくない、聞きたくないという思いも人によってはあると思います。けれど避けられないことだと私は考えています。知識というのは、大きな武器だと思います。恥ずかしいとは思うかもしれません。実際気持ちが悪いという感情がなかったわけではありません。でも受け入れてしっかり向き合っていきたいと思いました。」

・「性のことになると、少し恥ずかしいとか思ってしまいがちですが、今回はそのようなことも含めた気持ちや心の面や、体の深いところまで聴くことができて、とてもためになった1時間だったと思います。自分は男ですが、性器の手入れのしかたや、行為のルールなど、知らなかったことが多かったです。また、男性の体のことだけでなく、未知の世界であった女性の体のことも知ることができてよかったです。将来のことも踏まえて、知っておくべきことがたくさん知ることができたし、まだまだあるんだろうなぁと思います。普段はオープンに話すことではないので、このような機会があって良かったです。」

・「命の大切さについて深く考えることができた。私たちは生まれてきたこと自体が3億分の1の奇跡で、大切な存在であるという言葉に感動した。赤ちゃんは生まれて1日で何もしないと死んでしまうことを知って、私は家族などの身近な人・周りの人にとても大切に世話されながら今まで生きてこれたのだと思った。今生きていることは当たり前ではないと実感し、親に感謝したいと思った。また、いやなことはNO!と言っていいというのを聞いて、自分の気持ちは自分にしか分からないから、必ず他人に自分の気持ちを伝えねばならないと思った。自分に厳しくしてくれる、NO!と言ってくれる人も大切にしなくてはいけないということも教えてもらったので、親に注意などをされたときは反抗するのではなく、素直に聞きたいと思いました。」

・「私は今日のお話の中で2つのことが印象に残りました。1つめは、みんな違っていることは、すてきなことなのだということです。特に、男女で枝分かれしているのを見て、改めていろいろな人がいるなと思いました。これから、何を伝えられても、受けとめられる人でありたいなと思います。2つめは、命はとても尊いもので、自分を大事にするということです。これから、大人になっていくにつれて、知ることもたくさんあるので、出会う人、する経験、そのときの心、すべてを大切にしながら、生きていきたいと思います。」

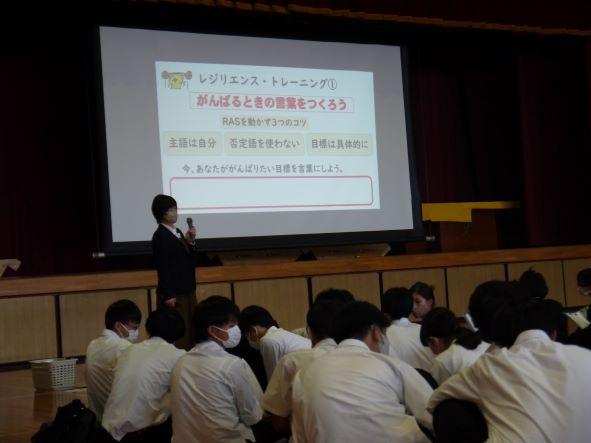

『レジリエンス講座』が行われました

「レジリエンス」とは、「復元力、回復力、弾力」と訳され、「再起する力、逆境を切り開く力、しなやかに立ち直る力」などと理解されています。

「ピンチを成功のチャンスに変えるレジリエンスを鍛えよう」というテーマで、今日(10/28)のLHは、教育相談室の森田先生が話してくださいました。

脳のしくみ・特徴のレクチャー、「負けるが勝ちジャンケン」のゲームなど、時には歓声も上げながら生徒は「毎日がワクワクする言葉の魔法」について、熱心に聞いていたようです。

生徒の感想の一部を紹介します。(文章はそのままです。)

・「ネガティブな言葉を使うと本当に言ったとおりになるというのが印象に残りました。

だからこれからはポジティブな言葉を使って、自分を肯定的に見てみようと思いました。

また、よく一つのことに囚われて、思考ロックしてしまうので広い視野を持つということも意識的にやってみようと思いました。」

・「レジリエンスには、言葉と焦点が大切であるということを理解した。これから、前向きに頑張って行きたいと思った。」

・「逆境を切り開いていくレジリエンス力を高めていくために、言動から前向きなものにしていこうと思いました。「ぴかぴかだ」を意識して行動していきたいです。」

自分たちが住む地域に目を向けるとともに将来の生き方を考えよう その3

2学期は、「自分たちが住む地域に目を向けるとともに将来の生き方を考えよう」をテーマに、地域(地元)で精力的に活躍されている方のお話を伺ってきました。

3回目(最終回)の今日は、能美市長 井出敏朗さん(高校33回)をお招きしました。

お話の中心にあったのは、「ふるさと愛の醸成」。

生い立ちから現在の市長になるまで、決して順風満帆とはいえなかった人生。

休みのない市長の毎日は、生徒にとって驚きであったようです。

社会が抱える多くの問題や課題に対し、精力的に取り組む自分を動かす「地域への熱い想い」や『なせば成る なさねば成らぬ何事も 成らぬは人のなさぬなりけり』という座右の銘は、生徒の心にも強く響いたようです。

ふるさとへの愛と後輩達への愛情の詰まった非常に濃いひとときでした。

生徒の感想の一部を紹介します。(文章そのままです。)

・「人生はつらい経験も必要であり、お世話になった人に恩を返していくものだとわかった。僕も地元を盛り上げるために行動を起こしていこうと思いました。」

・「能美市長さんの話を聴いてまず、とても大きな熱情を持っているなと思いました。お話によると、その気持は「恩返ししたい」「みんなの役に立ちたい」「能美市をもっと住みやすいところにしたい」などの気持ちから生まれていることがわかりました。印象に残ったのは、「何事もとことんやる」という言葉に込められた強い意志です。一瞬で「あ、この人はやると言ったらやるすごい人だ。」とわかりました。そんな「為せば成る」精神を、僕も持ちたいなと思いました。」

・「理系大学を出ても、政治家になることができることがわかった。転職などをして最終的にたどり着いたところが、人の役に立つための市長だったことに感心した。地域活性化のためには人口増加や、企業立地が大事であること、また地域コミュニティを増やし、市民の声を聞くことが市長にとって大事なことであることがわかった。今日のお話から、たくさんのことを経験してその上で自分にあった職業、趣味のように続けられる職業を私も見つけられたら良いと思う。」

・「井出さんの話を聞いて、たくさんのことを経験することは見識が広まり人生について考えたりするときに役に立つと思った。これから色々なことを経験していくなかで、一瞬一瞬を大切にし全力で取り組むことが大切だとわかった。井出さんが市のために毎日考えているように、私も自分の人生や生活、街について日頃から考えようと思った。」

・「私は一つの仕事をずっと続けることが大切だとおもっていましたが、市長さんのお話を聞いて様々な職を経験したことで、知識や人脈を身につけることができるのだと教えていただきました。私は、地元が結構好きです。自分の故郷に恩返しをするため、これからもがんばります。最後に、「頑張れ」を言っていただいたことが嬉しかったです。」

講堂(第一体育館)を出る生徒達に激励の言葉を贈る井出先輩。