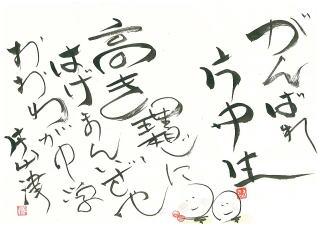

自彊日新

ソーシャルディスタンス

今朝、家を出た瞬間。「温かい。」と思いました。このまま春を迎えてくれればよいのですが。

今日も一日いい日でありますように。

以下は、5月の学校だよりに載せた原稿です。

///

『ソーシャルディスタンス』

コロナ禍の後遺症はとてつもなく大きく、私たちの生活に影響を与えました。新しい生活様式という言葉とともに、今までの日常を私たちから奪いました。人とも握手できない、会話は距離を置いて・・・。

「隠れた次元」の著者であるエドワードホールは、人との距離について大きく4つに分類しました。

①密接距離(0cm〜45cm)

②個体距離(45cm〜120cm)

③社会距離(120cm〜360cm)

④公衆距離(360cm〜)

学校生活において、生徒同士または先生と生徒の関係は、親しい友人や家族などと普通に会話する時に取る距離で、相手の表情が読み取れる距離でもある『個体距離』で創られてきたのではないかと思います。しかしながら、『ソーシャルディスタンス』という言葉が現れ、人との間隔は必ず200cmを保ちましょうと言われています。これはエドワードホールの分類では、『社会距離』に当たります。知らない相手や公的、改まった場面で相手と会話する距離で、相手に手が届かない安心できる距離だといいます。

人間はコミュニケーションで成長する動物です。コミュニケーションには、言語を使うバーバルコミュニケーションと、非言語(顔の表情やしぐさなど)でのノンバーバルコミュニケーションがあります。私は日頃より、ノンバーバルコミュニケーションがとても大事だと感じています。この『ソーシャルディスタンス』では、安心は確保できるのですが、信頼は確保できるのでしょうか。顔の表情やしぐさが分かりにくく、信頼関係に大きく関係する感情に影響を及ぼし、お互いに誤解が生じる結果につながるのではないかと危惧しています。コロナからの安全をとるか、人間形成のためのコミュニケーションをとるか、もしエドワードホールが生きていたら、この緊急事態を見てどう回答してくれるのでしょうか。

///

寺子屋から始まった日本の教育が、大変革を迎えています。ICT、リモート・・・。コミュニケーションに欠かせない機材・環境は充実してきました。ただし、コミュニケーションに必要な温かみというのか、何か足りなくなってきているような気がします。

今日も一日、生徒の笑顔と夢の実現のために、教職員一同温かいコミュニケーションを心掛け顔晴ります。

片中に現れた野ウサギの『ピーターくん』

池のコイ(この夏からの新入生)、キンギョ(2年生)、フナ(いつからいるのでしょうか?)そしてメダカ(3年生)。メダカは餌をくわえて、コイの稚魚から逃げ回っています。

・本Webページの著作権は、片山津中学校が有します。

・無断で文章・画像などの複製・転載を禁じます。

・個人情報については、個人の特定に繋がる情報は掲載しません。

・生徒の写真や作品の掲載におきましては、事前に生徒本人・その保護者の承諾を得た上で掲載するものとします。

〒922-0411

石川県加賀市潮津町レ1-1

TEL 0761-74-1154

FAX 0761-75-8052

e-Mail katayamazu-j@kaga.ed.jp

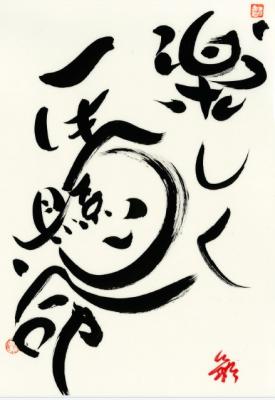

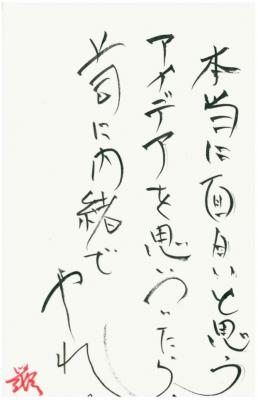

東野智弥氏(現日本バスケットボール協会技術委員長:加賀市出身)の言葉。氏のサインや技術クリニック等でよく使っている言葉。

本校では、生徒も教職員も、まさに「楽しく一生懸命」でありたい。

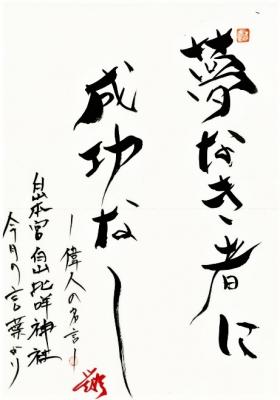

白山本宮 白山比咩神社 今月の言葉より

「夢なき者に理想なし」「理想なき者に計画なし」

「計画なき者に実行なし」「実行なき者に成功なし」

故に「夢なき者に成功なし」 ―偉人の名言―

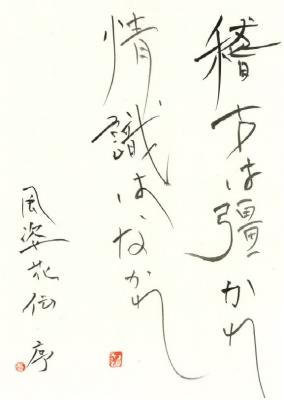

世阿弥 『風姿花伝』(序)より

『稽古には徹底して強くあって、努力すべき。慢心からの強情な心・頑固な心があってはならない。』

※稽古 : 古(いにしえ)を稽(かんが)える

天外伺朗 著 『マネジメント革命』講談社より

石川県教育委員会からのお知らせ

『皆様のご協力のもと学校現場での働き方の見直しを進めてきました』(令和4年3月)

が発行されました。(2022.4.25)