校長室より

インターハイ・全国大会、ご声援ありがとうございました

本校から令和6年度の全国高校総合体育大会等の大会ですが、本校に関する競技がすべて終了しました。ご声援ありがとうございました。現地に行って応援したかったのですが、諸般の事情により、インターハイTVによる観戦、しかも部分的な観戦で終わってしまいました。全国大会に出場する生徒を学校長として応援できるということは、本来ならばそうできるものではありません。本校の生徒・教職員の頑張りに感謝し、できる限り現地で激励したかった。来年こそは体制を万全にしてそうしたいものです。

3年生にとっては高校生活における部活動という長かった旅が終わり、将来の進路に向けて集中することになります。何物にも代えがたいプライスレスな財産を持ち帰ってくれることと思います。1・2年生はいよいよ先輩に頼ることなく、自分たちで道を切り拓いて行く時が来た訳です。

保護者の皆様には物心両面から支えていただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

【北信越大会出場決定】ものづくりコンテスト電子回路組立部門

本校で開催したものづくりコンテスト電子回路組立部門石川県大会ですが、本校生徒が1・2位となり、2人で北信越大会への出場権を得ました。

【全国大会出場決定!!】ものづくりコンテスト化学分析部門

2日間の日程で行われたものづくりコンテスト化学分析部門 北信越大会ですが、無事終了して、本校生徒が1・2位となりました。1位の生徒は秋に行われる全国大会への出場権を獲得しました。

なお、この大会を開催するにあたり、本校職員はもちろんですが、本校生徒も補助員として支えてくれました。しかも審査中の待機時間も各県から集まってくれた選手たちを色々おもてなしをしてくれて、交流を深めていました。素晴らしいです。

高校生ものづくりコンテスト化学分析部門

明日、本校にて「高校生ものづくりコンテスト化学分析部門 北信越大会」を行います。7月の石川県大会で上位入賞を果たした本校材料化学科の2人が石川県代表として出場し、全国大会進出を目指します。今日は校内で担当の先生方が大会準備の仕上げをしていました。他県の選手の皆さんを最高の競技環境でお迎えしたいと思います。

高校生ものづくりコンテストに関してはこちらをご覧ください。

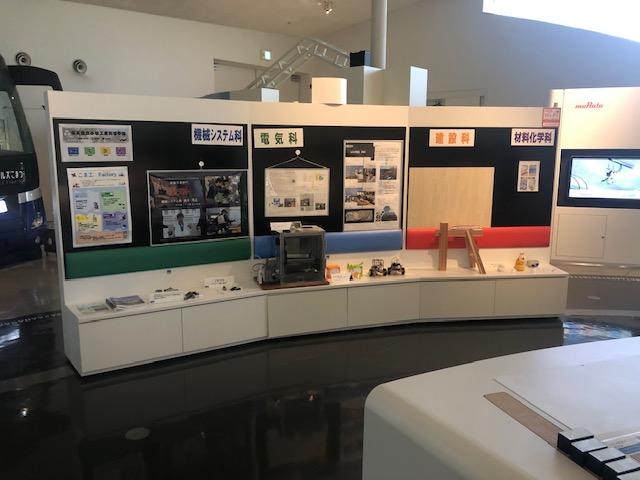

サイエンスヒルズの展示について

本校では下記の通り各学科の特色である作品等の展示を行っております。”ものづくりの町のものづくり高校”である本校PRの一環として、小松市様のご厚意により実現しました。かなりのスペースを提供いただきありがたいことです。ご都合のつく方、お近くへお寄りの方は会場へ足を運んでいただければ幸いです。

また、展示について改善点等お気づきの点がありましたら、お知らせいただけると助かります。

展示期間:7月27日(土)~8月18日(日)

展示会場:「サイエンスヒルズこまつ」 ワンダーランド内(玄関を入って右の奥のスペースです)

小松市こまつの杜2番地 TEL:0761-22-8610

(※ワンダーランド内は入場無料)

なお、7日(水)の午後は本校生徒が来場者に作品等の説明を会場で行う予定です。

※今年度、本校をより知っていただくための企画を予定しています。11月22日(金)の午後から23日(土)にかけて計1日半行う予定になっている工業祭は、11月23日(土)については、本校を身近に感じて頂くための企画を盛り込んだ一般公開を予定しています。