校長室より

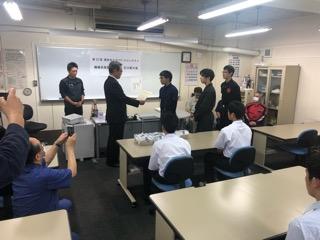

野球部 米贈呈式がありました

野球部の練習開始前に、恒例の同窓会によるお米贈呈式があり、力水ならぬ力米を食べて試合を勝ち進んで欲しいというお話しなど激励のお言葉をいただきました。同窓会とは無条件に学校を応援して下さる存在で、本当にありがたいことです。

石川県の野球はしばらく公立高校が甲子園大会に出場できていませんが、その壁を破ることができる可能性を持っているのは、甲子園大会出場経験のあるような本校をはじめほんの数校しかないと思っています。 また、野球部のOB・同窓会にはそれを待ち望んでいる方がたくさんいます。 いただいたお米は単なるお米ではなく、後輩を見守る熱い思いが形になったものだと思います。

選手の皆には、ぜひその思いに感謝してOB・同窓生の方々にも喜んでもらえるような熱い試合を期待します。

同窓会会長山崎様をはじめ4名の同窓会の皆様が来てくださいました

祝!50回

前回の投稿が50回目の投稿となりました。アクセスカウンターは約500です。あまり積極的な広報はしていないのでこのようなものかなと思っています。これからも折を見て投稿していきますので、ご覧いただけると嬉しいです。

ものづくりコンテスト旋盤作業部門優勝!

ものづくりコンテスト旋盤作業部門石川県大会において、機械システム科3年の西手秀志君見事優勝しました。

昨年度と違い、多くの選手が標準時間内に終わらない難しい課題だったようですが、その中で、着実に仕上げるとともに、失点を最小限に抑えることができたようです。

令和5年9月2日(土)~ 3日(日)に富山県魚津市の北陸職業能力開発大学校で行われる、機械系旋盤作業部門 北信越大会の出場権を得ました。

企業ガイダンス

産業展示館で高校生のための企業ガイダンスが開かれ、小松工業高校は午後の部でした。

前日から天候が危ぶまれましたが、電車の運行には支障がありませんでした。

皆真剣に企業様の説明を聞いています。

帰りに雨がひどくならないよう祈ってます。

実際には写真の数倍の規模です

ものづくりコンテスト旋盤作業部門の応援に来ました

ものづくりコンテストの最初としてポリテクセンター石川で旋盤作業部門の競技が始まり、応援に来ました。

選手の近くへ行くことも、声援を送ることも許されませんが、まずは北信越大会出場をかけて2位以内に入ることを期待しています。