mail nanaos@ishikawa-c.ed.jp

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6月25日(火)に日本赤十字社石川県支部から講師を招き、教職員対象に救急法講習会を行いました。児童生徒の緊急時に備え、AEDを用いた心肺蘇生法や喉に異物が詰まった時の対処方法について実技を交えながら学びました。

6月6日(木)オーケストラ・アンサンブル金沢による「ふれあいコンサート」が体育館で行われました。クラシックだけでなく、「さんぽ」や「YOASOBI メドレー」などの演奏や指揮者体験もあり、迫力ある生演奏に子どもたちはとても楽しんでいました。オーケストラ・アンサンブル金沢の皆様ありがとうございました。

6月3日(月)より、中能登町学校給食センターからの給食が始まりました。

今日のメニューは「ごはん、春巻き、バンサンスー、厚揚げの中華みそスープ」です。

1階、2階で盛り付けの後、廊下には配膳を待つ児童生徒の姿がたくさん見られ、「おいしそう!」「たくさんある!」などの感想が聞こえました。

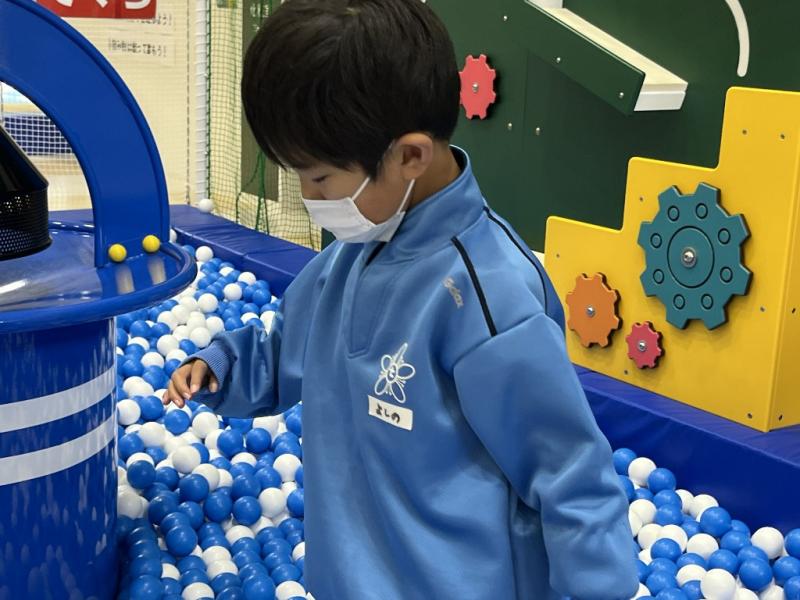

5月8日(水)、小学部3・4年生の春の遠足が行われました。行先は、「かほく市こども屋内運動施設 かほっくる」です。

公共施設の利用方法やマナーを体験的に学んだり、決まりや約束を守って遊具で楽しく遊んだりしました。「かほっくる」が初めての児童も、来たことのある児童も、楽しく遊具を楽しむことができました。

一緒に施設を利用した、富来小学校のお友達とも仲良く遊ぶことができました!

お昼は、美味しくお弁当を食べました。

2月26日(月)に小学部の「卒業生おめでとう会」がありました。低学年は『シンコペーテッド・クロック』と『ピコピコパン』の音楽発表、中学年は『パズルゲームと』と『オー・シャンゼリゼ』の合奏、5年生は、『○×ゲーム』の出し物をしました。6年生からは卒業制作で作った『フラワーベンチ』の贈呈がありました。在校生からのプレゼント渡しでは、少し照れながらも6年生へ感謝の気持ちを込めて渡す姿が見られました。小学部6年生にとっても在校生にとっても思い出に残る楽しい会となりました。

いよいよ待ちに待った温かい作りたてのお昼ごはん、小学・中学・高等部で日を決めてのの提供です。

第1回目は小学部、メニューはうどんとフルーツ缶です。行儀よく座卓について友達といっしょに楽しく食べました。

1月26日(金)小学部の始業式がありました。始業式には、大谷翔平選手から届いた3つのグローブが紹介されました。代表で6年生の男子児童2名が教員と一緒にキャッチボールをしました。2人とも上手にグローブでボールをキャッチすることができて喜んでいました。他の児童も応援しながら楽しそうにキャッチボールを見ていました。児童たちの笑顔があふれる素敵な新学期のスタートとなりました。

1月26日金曜日 飲料・昼食持参、スクールバスは一路線休止という形でしたが、再開することができました。また1月29日月曜日からはスクールバス全路線の運行を再開しています。

スクールバスや保護者と一緒に登校する児童生徒は友達や教員との久しぶりの再会を喜び、笑顔で挨拶をしていました。

各部ごとに始業式を行い、正月遊びや、書初めなどを行いました。

1月16日(火)より、オンラインによる朝の会を始めています。

タブレット端末で学校と家庭を繋ぎ、健康観察や朝の体操などを行っています。子どもたちも久々に友達や先生に会えて嬉しそうな様子を見せてくれました。

オンラインによる朝の会は、学校再開まで継続の予定です。

<輪島分校>

・児童生徒、職員全員の安否確認済み。大きなけが人等はなし。(1月10日夜、確認完了)

・他の児童生徒、職員に大きなけが人等はなし。

・施設の一部は避難所として使用。電力会社の支援により電力供給あり。断水が継続している。

・建物に大きな損壊なし。敷地内のいたる所に地割れあり。

・被災した職員多数のため、校舎内の復旧作業、学校機能の回復が滞っている。

<珠洲分校>

・児童生徒、職員全員の安否確認済み。大きなけが人等はなし。

・施設の一部は避難所として使用。電力会社の支援により10日より電力供給あり。断水が継続している。

・教室等の主たる建物の地盤が20~30cm程度沈下している。このため、渡り廊下やエレベーターホール等との接合部が断裂し、隙間ができている。現在、安全確認中。

・被災した職員多数のため、校舎内の復旧作業、学校機能の回復が滞っている。

・児童生徒、職員全員の安否確認済み。大きなけが人などはなし。

・電力供給あり。断水が継続している。

・建物に大きな損壊なし。建物の安全確認済みである。敷地内のいたる所に地割れや沈下がある。学校裏側の擁壁が崩れ、学校裏側の損傷が大きく1m~3m程度沈下している。

・校舎内の復旧作業は終了し、学校機能の回復を図っている。

臨時ほけんだより.pdf ←ここをクリック!

12月18日(月)に令和5年度学校保健委員会が本校の会議室で行われました。

学校医、学校歯科医、学校薬剤師、育友会副会長3名に御来校いただき、学校保健や学校給食に関する報告を行いました。

学校保健では今年度の定期健康診断の状況、健康保健としての目の健康に関する保健活動の内容についての報告を行いました。

学校給食では今年度の給食状況、栄養管理や献立、衛生管理についての報告を行いました。

今後も安心安全な学校づくりに向けて取り組んでいきたいと思います。

11月30日(木)、12月5日(火)に農事組合法人能登やまびこへ農業実習に行きました。実習では1日目は里芋と蕪の収穫をし、2日目には堆肥散布と蕪の収穫をしました。

里芋に傷をつけないように掘って乾かしたり、収穫に適した大きさの蕪かどうか治具を使って調べて収穫したりしました。収穫した蕪は出荷するために、根と葉を包丁で切りました。シャベルを入れる位置や収穫に適した蕪かどうかを生徒たちで考えたり、確認したりして取り組む姿が見られました。

10月31日(火)と11月2日(木)に農業生産法人スギヨファームに農業実習に行きました。実習では、収穫したリンゴを出荷するまでの過程について説明を受けた後、圃場へ移動しリンゴの収穫の仕方について指導者の方が実践してくれました。リンゴに傷がついてしまうと出荷できないため、リンゴを適度な力で持ち、上方に捻るように収穫するとよいと教えてくれました。生徒たちは、リンゴを傷つけないように注意しながら丁寧に作業に取り組んでいました。また、高い位置に熟したリンゴがあった際に「あの高いところにあるリンゴはどのように収穫するんですか。」と生徒から指導者へ質問があり、指導者の方は「脚立を使用して一個一個手で収穫します。」と説明してくださいました。このように生徒たちは、関心をもって作業に取り組む姿がうかがえました。さらに、指導者の方からは、「丁寧に作業に取り組んでおり、大変良い」と評価をいただきました。

10月17日(火)、10月23日(月)に大洋農産加工株式会社へ農業実習に行きました。実習ではサツマイモの収穫とトラクターでの収穫の補助をしました。サツマイモの蔓と実を分け、選別し、他の品種と混ざらないように列ごとに箱に入れました。サツマイモを商品として出荷することを意識して、傷つけないように気を付けて取り組みました。トラクターで土を起こした畑からサツマイモを手で堀り、乾かすといった学校ではできない収穫補助など生徒たちにとって貴重な体験させて頂きました。

10月11日(水)、七尾警察署生活安全課の指導の下、不審者対応訓練を行いました。訓練を通して児童生徒を安全に避難させ、冷静な対応について学ぶことができました。訓練後は体育館で七尾警察署員の方が児童生徒に防犯標語の「いかのおすし」について分かりやすくお話をしていただきました。今後も安心で安全な学校生活を過ごせるよう取り組んでいきます。

10月7日(土)に育友会奉仕作業が行われました。朝早くにもかかわらず、たくさんの保護者の方や児童生徒が校舎周辺の除草活動に汗を流しました。今後とも育友会活動へのご協力よろしくお願いいたします。

9月27日(水)に児童生徒対象に火災時避難訓練が行われました。

避難時の約束「おはなし」を守りながら、安全に訓練に臨むことができました。

9月26日(火)昨年度本校を卒業した池島さんから、お家で作られているお米をいただきました。お礼に中学部・高等部の作業学習で作った製品を送りました。

給食で児童生徒と職員でおいしくいただきました。ありがとうございました。

9月20日(水)、小学部1・2年生の秋の遠足が行われました。行先は、「かほく市こども屋内運動施設 かほっくる」です。

公共施設の利用方法やマナーを体験的に学んだり、決まりや約束を守って遊具で楽しく遊んだりしました。「かほっくる」が初めての児童も、来たことのある児童も、楽しく遊具を楽しむことができました。

お昼は、美味しくお弁当を食べました。

R5ホームページ掲載同窓会ボウリング.pdf ←ここをクリック!

9月13日(水)~15日(金)に、関西方面へ修学旅行に行って来ました。

1日目は、大阪歴史博物館とNHK BKプラザに行き、大阪の歴史を時代ごとに学び、NHK BKプラザではアナウンサー体験をしました。2日目は、USJでグループに分かれて、それぞれアトラクションやショーを楽しみました。3日目は、カップヌードルミュージアム大阪池田でオリジナルのカップヌードル作りを体験しました。

修学旅行のために事前学習からたくさん計画してきた成果を3日間で十分に発揮することができました。普段とは違い、友達や先生方と濃い時間を過ごし様々な経験ができた3日間でしたが、ルールやマナーを守りながら素敵な思い出を作ることができました。

7月31日(月)に日本赤十字社石川県支部から講師の方をお招きして、教職員対象に救急法講習会を行いました。児童生徒の緊急時に備え、傷病者の観察や心肺蘇生法、AEDを用いた除細動について実技を学びました。また、熱中症の対応方法やもしもの時パニックにならないためにあらゆるケースを想定しておくとよいとアドバイスなどもいただきました。

7月30日(日)、令和5年度同窓会(どうそうかい)総会(そうかい)が行(おこな)われました。

連日(れんじつ)の猛暑(もうしょ)が続(つづ)く中(なか)、17名(めい)の参加(さんか)がありました。参加(さんか)した卒業生(そつぎょうせい)は久(ひさ)しぶりに顔(かお)を合(あ)わせ、近況(きんきょう)報告(ほうこく)やイントロクイズで盛(も)り上(あ)がり、楽(たの)しいひと時(とき)を過(す)ごすことができました。

総会(そうかい)では次(つぎ)の議案(ぎあん)が承(しょう)認(にん)されました。

1 令和(れいわ)4年度(ねんど)事業(じぎょう)報告(ほうこく)、

2 令和(れいわ)4年度(ねんど)決算(けっさん)報告(ほうこく)

3 令和(れいわ)5年度(ねんど)役員(やくいん)選出(せんしゅつ)

4 令和(れいわ)5年(ねん)度(ど)事業(じぎょう)計画(けいかく)

場所(ばしょ):クワトロブーム(アルプラザ鹿島(かしま)となり)

5 同窓会規約の改正(どうそうかいきやくのかいせい)

※ボウリング大会(たいかい)の申し込み(もうしこみ)は10月1日(日)からホームページで行(おこな)うことができます。うまくできない場合(ばあい)は電話(でんわ)でもできます。

7月5日(水)に校外学習を行いました。徳田駅まで歩き、切符を買って徳田駅から七尾駅まで電車に乗る体験をしました。七尾市立図書館では本を読んだり、七尾市の祭りの資料映像を見たりしました。また、ドン・キホーテ七尾店で商品の値段調べをし、昼食を自分で選び購入して食べました。

5月29日(月)、7月4日(火)に農事組合法人能登やまびこへ農業実習に行きました。

実習では1日目は水田の見学をしてどんな作物が育つか説明を聞き、2日目に水田の雑草抜きをしました。初めて水田に足を入れて作業する生徒もいましたが、稲と雑草の見分け方や抜いた後の雑草の処理の仕方を習って積極的に取り組むことができました。また除草剤の良い面と扱いが難しい面を知ったり、作業しやすい服装の調整をしたり、生徒らで考えて取り組む姿が見られました。

6月27日(火)、全校で避難訓練と起震車体験が行われました。避難訓練は、地震発生後、食堂厨房より出火したとの想定で実施されました。児童生徒たちは、予め決められた避難経路と教師の指示に従い、整列して避難場所の運動場に集合しました。避難後、七尾消防署の方からスムーズに避難できていたとの講評をいただきました。

その後の起震車体験では、児童生徒の実態にあわせて、最近頻発する震度3程度から能登半島地震時の震度6強、起震車で体験できる最大震度である震度7まで体験しました。

6月14日(水)~16日(金)に、関西方面へ修学旅行に行って来ました。

1日目は、カップヌードルミュージアムでオリジナルのカップヌードル作りを体験しました。2日目は、USJでグループに分かれて、それぞれアトラクションやショーを楽しみました。3日目は、琵琶湖博物館で琵琶湖に住む魚や生き物を見学しました。

いつもと違うことが盛り沢山の3日間でしたが、ルールを守りながら素敵な思い出を作ることができました。

七尾特別支援学校に

七尾特別支援学校で子どもたちが育てている生き物の成長を追っていくページです。

ぜひ、ご覧ください。

6月17日(土)つばさ祭りへ販売活動に行ってきました。木工班の鍋敷き、工芸班の皿・茶碗、クリエイティブ班のマグネットなど、各班で作った作業製品を販売しました。「いらっしゃいませー」「いかがですかー」「ありがとうございました!」と元気いっぱいの声がとびかいました。

5月9日、11日、23日、6月1日の4日間、大洋農産加工株式会社圃場で農業実習を行いました。畑を囲う溝の仕組みや、天気によって変わる作業の話を聞いたり、さつまいもの苗植えをしたりしました。

6月1日(木)に日本赤十字社石川県支部から講師の方をお招きして、教職員対象に救急法講習会を行いました。児童生徒の緊急時に備え、傷病者の観察や心肺蘇生法、AEDを用いた除細動について実技を交えながら学びました。

卒業生 あて

令和5年度の七尾特別支援学校同窓会総会については以下の日程で開催を予定しております。

※同窓会総会参加の申し込みは5月16日(火)~7月24日(月)までの期間に行ってください。

詳しくは、トップページの同窓会をクリックしてください。

*お茶とお菓子の代金として当日200円を集金させていただきます。

保護者のみなさま、教職員から、写真のようにハガキ約330枚、切手97枚、テレホンカード5枚のご寄付があり、依頼のあった石川県視覚障害者協会へ送りました。

たくさんのご協力ありがとうございました。

新しい年、令和5年がスタートしました。本校では児童生徒の緊急時に備えるために、年に2回、救急法講習会を実施しています。1月5日(木)に2回目の講習会が実施され、教職員、バス添乗員、事務員、給食関係者が参加をしました。日本赤十字社石川県支部の方から、新型コロナウイルス感染症と心肺蘇生についてなどの説明がありました。その後、人形を用いて胸骨圧迫とAEDの使い方の実技演習を行いました。講習会の最後に、指導員より、救急の際は行動をためらったり、躊躇してしまいがちですが、一歩踏み出す勇気を持って対処してほしいと話がありました。終始、たくさんの質問があり、参加者の意識の高さと真剣さが感じられる講習会でした。

栃木県で行われた全国障害者スポーツ大会いちご一会とちぎ大会に高等部1年清水樹平さんが卓球に高等部3年池島洋志さんが陸上競技にそれぞれ出場しました。10月29日~31日の期間に陸上競技はカンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場)で、卓球競技はTKCいちごアリーナ(鹿沼総合体育館)で行われました。

2名の選手は応援の力もあり、日々の練習の成果を発揮することができました。

【結果】

高等部3年 池島 洋志さん

100m 12秒43 3位

4×100mリレー 54秒 6位

高等部1年 清水 樹平さん

少年の部 一般卓球 1勝1敗 2位

5月に開催された石川県障害者スポーツ大会で優勝し選考により全国障害者スポーツ大会の出場権を獲得した池島洋志さんと清水樹平さんに育友会より必勝祈願横断幕を作っていただきました。

栃木県で行われる全国障害者スポーツ大会いちご一会とちぎ大会にそれぞれ出場します。10月29日~31日の期間に陸上競技はカンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場)で卓球競技はTKCいちごアリーナ(鹿沼総合体育館)で行われます。

全国障害者スポーツ大会に向けて日々練習をしています。スローガンの『夢を感動へ。感動を未来へ。』の言葉のように夢を、感動を、未来へ!全力で挑戦してほしいと思います。応援よろしくお願いします!!

感染症拡大防止に向けて、教職員が嘔吐発生時に適切な対応ができるよう、嘔吐物処理の技術や児童生徒の避難方法について学びました。健康推進課がデモンストレーションを見せ、その後実技演習を行いました。

7月25日(月)に職員対象に不審者侵入対応訓練が行われました。

七尾警察署の警官より、県内の不審者情報や不審者が学校に侵入した際の対応についての話をしていただき、その後刺又を使った実技演習を行いました。

7月6日(水)と7日(木)の給食で、高等部の農工班が作ったじゃがいもが使われました。6日は「ひき肉とじゃがいもの重ね焼き」と「ミネストローネ」に、7日は「ポテトサラダ」になりました。ほくほく美味しいじゃがいもでした!みんな、おいしそうに食べていました。

本校では、自然災害などに備えて3食分の非常食を備蓄し、賞味期限が間近になると入れ替えをしています。7月1日の給食では、缶詰に入ったマフィンを提供しました。この缶詰は底にフタがあり自分でも開けることができますが、今回は調理の方があらかじめ開封してくださいました。「非常食、味はどうなの?」と思いながら食べてみると、ほんのり甘くしっとりとして美味しいマフィンでしたね。お皿に乗った缶を持ち上げると、パカッとマフィンが出てきてうれしそうにしている子や、3年間保存できることに驚いている子もおり、災害時の備えについて知る機会になりました。

6月4日(土),5日(日)に西部緑地公園陸上競技場で日本ID陸上競技選手権大会が行われました。

日本海側初の開催!国内最高峰の知的障害者の陸上競技大会に本校の生徒や卒業生が石川県推薦枠にて様々な種目に出場しました。

石川県立特別支援学校オープンレースの4×100mリレーでは3位に入賞し,大舞台でも堂々と活躍していました。

5月28日(土)にいしかわ総合スポーツセンターで行われた卓球と29日(日)に西部緑地公園陸上競技場で行われた陸上競技に5名の生徒が参加してきました。

大会当日まで沢山練習してきた成果もあり落ち着いて試合に臨むことができ、生徒たちは良い表情をしていました。それぞれがベストパフォーマンスをすることができ、貴重な経験となりました。

結果は以下の通りです。

5月22日(日)志賀町陸上競技場で行われた記録会に2名の選手が参加してきました。

障害者スポーツ大会に向け、練習を兼ねて出場種目の競技に出場しました。

結果は以下の通りです。

5月14日(土)城山陸上競技場で行われた記録会に2名の選手が参加してきました。

障害者スポーツ大会に向けて練習を兼ねて出場種目の競技に出場しました。それぞれがベストパフォーマンスをすることができました‼

結果は以下の通りです。

児童生徒の緊急時に備えて、教職員が救急法について学びました。日本赤十字社石川県支部の指導員の方から、傷病者の観察や心肺蘇生法、AEDを用いた除細動について講義をしていただき、その後実技演習を行いました。

昨年度まで、毎朝中島地区の「豊川口バス停」において、本校の児童生徒の登校支援と交通安全指導を行ってくださいました七尾警察署中島駐在所の小松功典巡査部長様、見守りでご尽力いただきました木下敏男様に、学校より感謝状を贈呈しました。

「いつも優しい声をかけていただきありがとうございました。これからもよろしくお願いします」・・・・・