住 所 石川県羽咋郡宝達志水町冬野ヲ2番地

TEL (0767) 28-2129

FAX (0767) 28-2144

閉校式・閉校記念式典は令和7年3月22日(土)に開催されました。

ありがとうございました。

閉校式・閉校記念式典は令和7年3月22日(土)に開催されました。

ありがとうございました。

11月7日に弘灰先生が研究授業を行いました。1年算数「ひきざん」の授業です。

本研究授業の重点の具体は、以下の通りです。

| 友達と対話し、問題を解決するために「どこからひいたのかな」を、単元を通しての発問とし、児童がブロック操作や図を用いて説明できるようにする。 |

児童が課題をしっかりとつかむために、ICTや具体物を効果的に活用しながら、既習と本時との違いを明確にして、本時の課題を焦点化していました。

また、自分の考えをブロック操作や図を示しながらお互いに説明させ、問題解決の過程を友達と共有することができるようにしていました。

子どもたちは交流を通して、2桁から1桁を引く繰り下がりのある引き算の計算には、「最初に10のまとまりから引き、1の位の数をたす“ひく・たす法”」と「まず1の位から引いて、残りを10のまとまりから引く“ひく・ひく法”」の2つのやり方があることに気づき、「どちらがよりよい考えか」「自分はどの計算方法でするか」などを考えたり話し合ったりしていました。

10月23日の川畑先生が研究授業を行いました。4年国語「中心となる語や文を見つけて要約し、調べたことを書こう~未来につなぐ工芸品・工芸品のみりょくを伝えよう~」の授業です。

本研究授業には、金沢大学の折川司教授にご来校いただき、研究授業のご講評をいただきました。

本研究授業の重点の具体は、以下の通りです。

| 友達と対話し、問題を解決するために、単元のゴールを明確にし、ゴールに向かってどのように学んでいくかという単元デザインを児童と共有する。また、学習方法、相手、時間を児童が自ら自己決定し学習を進めることができるように、それぞれどれを選ぶとどのように自分の考えを深めることができるかなどのそれぞれの価値を児童と共有する。 |

「未来につなぐ工芸品」を読み、学んだことを活かしながら、「工芸品のみりょくを伝えよう」の学習で能登の伝統工芸の魅力を伝えるパンフレットを書くことゴールとする単元デザインを組み立てました。

児童は、本時までに、自分のお気に入りの能登の伝統工芸について、その魅力を調べてきましたが、その魅力をより効果的に伝えるリーフレットにするにはどのような構成にすればよいか、積極的に交流を重ねていました。

10月17日の高田先生が研究授業を行いました。すみれ学級 自立活動「新聞づくり~ボッチャをみんなに知ってもらおう〜」の授業です。

本研究授業の重点の具体は、以下の通りです。

| 友達と対話し,課題を解決するために,ボッチャのルールが分かりやすくなるよう,実演や経験をもとにする。 |

パラリンピックの競技種目としても知られるようになってきた「ボッチャ」。年度当初から、この競技を取り上げ、学級で親しんできました。この競技をもっとみんなに知ってもらいたいという気持ちを高めて、本単元を設定しました。

子どもたちは、わかりやすい新聞になるように、以前「クッキング新聞」を作った経験も思い出しながら、時には友達と実際にボッチャをして確認しながら、ボッチャのルールを書いていました。

9月24日に井表先生が研究授業を行いました。2年国語「読んで考えたことを話そう~どうぶつ園のじゅうい~」の授業です。

本研究授業の重点の具体は、以下の通りです。

| 教材文の中から獣医の仕事についてすごいなと思ったところにサイドラインを引く。それをもとに,友達と考えを交流することにより,友達の感想との相違点や類似点を考え,仕事の大変さを身近に感じさせ,自分の感想に活かせるようにする。 |

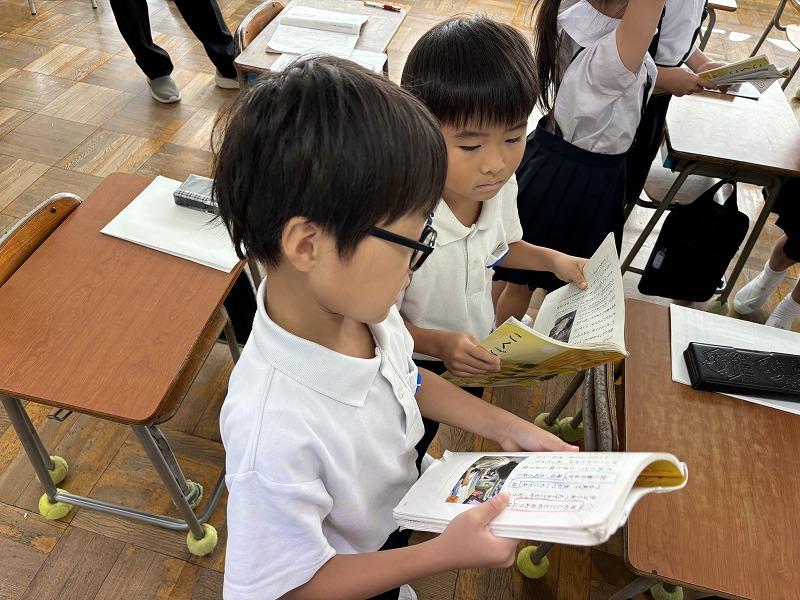

「一番気になったことは何か」ということを共通の軸に、児童は授業で読みを深めてきました。本時では、児童は読み深めてきたことをもとに自分の考えを持ち、積極的に友達と交流していました。

友だちの考えを聞いたり自分の経験と繋げて考えたりすることで、児童の理解はさらに深まり、仕事の大変さをしっかりと感じ取っているようでした。後日、本単元での学習を活かしながら、バス遠足で訪れる「いしかわ動物園」の獣医さんへ手紙を書きました。

9月10日に茶木先生が研究授業を行いました。6年道徳「心をつなぐ音色 ピアニスト辻井伸行」の授業です。

本研究授業の重点の具体は、以下の通りです。

| 友達と対話し,問題を解決するために,主人公の泣かなかった心の中を考え,その後に自分の考えを発表し,お互いの考えを交流する。 |

事前に行ったアンケート結果から児童の思いや感想を引き出して課題を設定するところや、教材文を読んだ後に泣かなかった主人公の心の着目させていくところなど、非常にテンポよく授業が展開されました。

児童は何を考えればよいかが明確になっており、必要に応じて友達を考えを交流しながら、多面的・多角的に考えを深めていました。

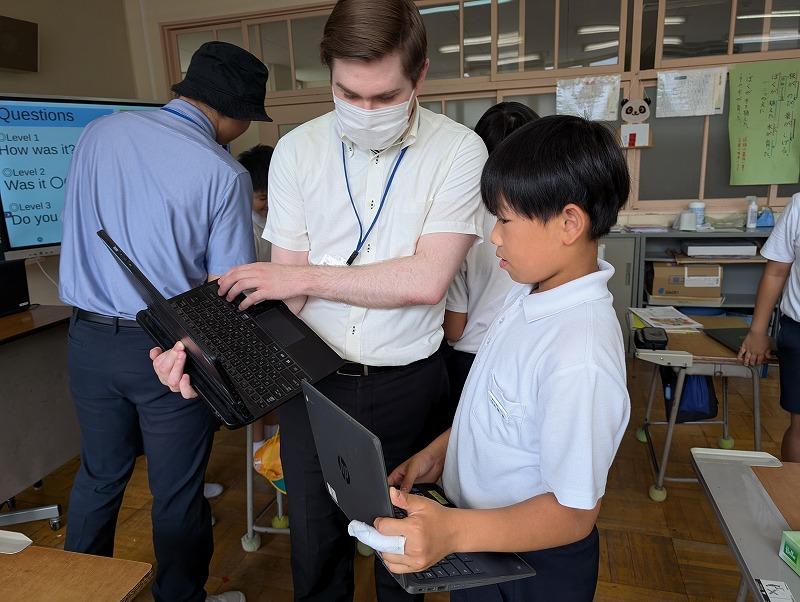

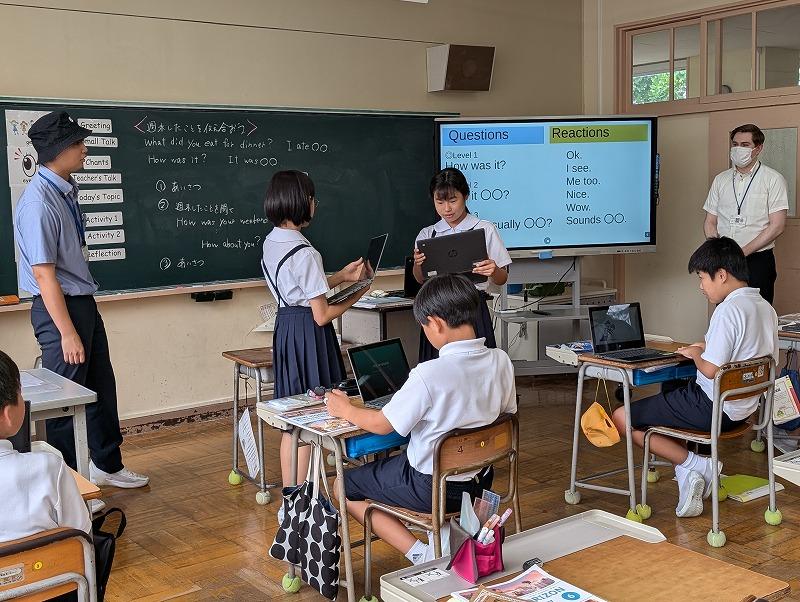

7月1日、石田先生が研究授業を行いました。6年外国語「My Weekend」の授業です。

本研究授業の重点の具体は以下の通りです。

| 友達と対話し,問題を解決するために,友達と考えや気持ちを伝え合うための,質問リストや相槌リストを提示し,簡単なコミュニケーションをとることができるようにする。 |

本単元では、自分が週末にしたことを相手に伝えたり、相手が週末にしたことを聞き取ったりしながら、英語でのコミュニケーションを深めていきます。

本時に至るまでにSmall Talkで、週末にしたことについての会話表現を豊かにしていきました。

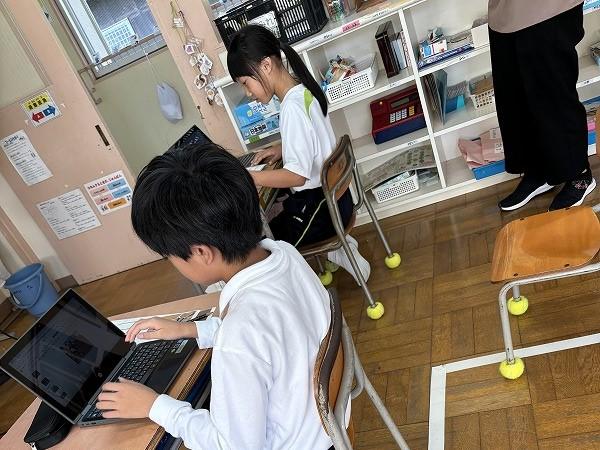

また本時では、週末、実際にしたことを意欲的に表現していけるように、子どもたちはタブレットでその場面を撮影してきました。子どもたちは、その写真を見せながら活発にコミュニケーションをとっていました。

6月12日、中能登教育事務所指導主事学校訪問の際に、3年担任の清水先生が研究授業を行いました。算数科「考える力をのばそう~重なりに注目して~」の授業です。

本研究授業の重点の具体は以下の通りです。

| 児童が自力での問題解決に取り組むか,友達との交流を行いながら問題解決に取り組むか自己決定させる。また,解決できた児童には友達との共通点や相違点に注目させ,よりよい説明ができるよう声掛けを行う。さらに,児童の選んだ図や立式が異なっていても,2つの量の重なる部分の処理について,共通点があることに気付かせるために発問し,児童の考えを結び付けていく。 |

児童が自己決定しながら、主体的に活動できるように、問題の提示を工夫して、児童の問題を解決したいという意欲を高めていました。

児童には、自分レベルとして「レベル1:問題解決できていない」「レベル2:問題解決したが説明できない」「レベル3:問題解決して説明もできる」のどのレベルにいるかメタ認知させ、レベル3を目指して、どの子も積極的に自力解決や友達との交流を行っていました。

また、全体交流では、児童に2つの量の重なる部分の処理について共通点があることに気付かせるために、意図的指名も取り入れながら、効果的に児童の発言を引き出していました。

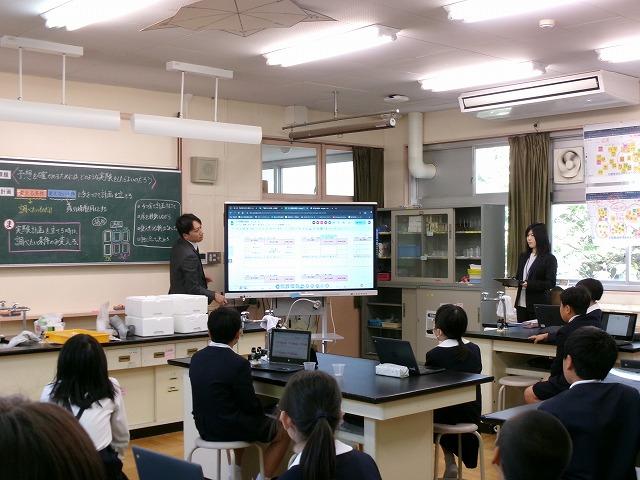

5月9日に仲島先生が学校研究の提案授業を行いました。5年理科「植物の発芽と成長」の授業です。本研究授業の重点の具体は、以下の通りです。

| 植物の発芽に必要な条件を調べる実験の方法を考える際に、児童が考えようと思う条件の実験から考え、協働で解決するようにする。また、その際に児童の様子を見取り、個々に合った支援や声掛けを行う。 |

文部科学省が打ち出した「GIGA スクール構想」により、日本全国の小中学校に一人一台端末が配備され、インターネット環境も整備されてきました。これにより令和の日本型教育が目指すところでもある「個別最適な学び」「協働的な学び」へ向けた授業改善が教育現場で進められてきています。

本時においても、仲島教諭は、児童一人一人が「どのような実験をすれば発芽に必要な条件が明らかになるか」といった課題意識をもって、必要に応じて仲間に働きかけながら探求していけるような授業となるよう計画しました。

子どもたちは、タブレットを持ちながら、「空気」「土」「日光」「温度」のコーナーに移動し、これらが発芽に必要かどうかを調べるにはどうしたらよいかを思考し、仲間と助け合いながら実験方法を考えていきました。

仲島教諭はICTを活用しつつ、子どもたち一人一人の思考の過程を見取り、子どもが適切に問題解決していけるように、個に応じて、よい考えの児童を紹介したり、ヒントとなる声かけをしたりしていきました。

11月14日、1年担任の九笹教諭が研究授業を行いました。国語科「じどう車くらべ ~せつめいする文しょうをよもう~」の授業です。

本研究授業の重点は以下の通りです。

| 友達と対話し、課題を解決するために、その「つくり」になっているわけを深めの発問として問いかけ、「しごと」と関係づけて考えられるようにする。 |

本時に至るまでに、「しごと」と「つくり」を関連づけて考える学習が積み重ねられていて、本時においても児童は「しごと」と「つくり」を関連づけて読み取ろうとしていました。

単元の終末で、これまでの学習の成果が表れるよう、教師が新たに文章を用意し、そこから必要な情報を見極めて選び出して、自分の考えをまとめ表現していく授業デザインでした。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |