校長室より

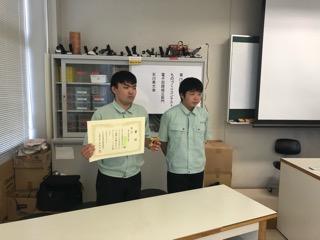

第22回 高校生ものづくりコンテスト全国大会 北信越大会 化学分析部門

第22回 高校生ものづくりコンテスト全国大会 北信越大会 化学分析部門が福井県立敦賀工業高校において、今日・明日の2日間開催されます。先日校長室で激励費を渡し、選手からは力強い決意の言葉をもらいました。昨年度は全国大会の出場権を獲得できましたが、今年も期待したいと思います。

台風7号の接近について

台風7号が8月15日~16日にかけて石川県に最接近する予報が出ています。川や海に様子を見に行くことはもちろん、不要不急の外出を避けてできるだけ自宅で待機をしたいものです。他の方に直接何かをしてあげることは難しいかもしれませんが、一人ひとりが社会的なインフラに負担をかけないよう備える、慎重に行動する、我慢するといったことは間接的ではありますが、社会に貢献することになるからです。もちろん興味本位で外の様子を見に行ったり、普段混んでいるところに行ったりということはいけませんね。

祝!北信越大会進出 ものづくりコンテスト電子回路組立部門

ものづくりコンテスト電子回路組立部門において、1年生の永谷君が2位、山口君が4位となりました。1年生ながら、入学以来2人で一緒に休みの日も黙々と取り組んだ成果です。

永谷君は9月9日に開催される北信越大会に出場し、各県代表と全国大会をかけて競います。

ものづくりコンテスト電子回路組立部門の応援に来ています

今日は、ものづくりコンテスト電子回路組立部門の応援のため県工まで来ています。事前調整・確認に手間取り競技開始が若干遅れましたが、30分程度の遅れで始まりそうです。結果は17時過ぎにお知らせできる予定です。

ボウリングの経過

ボウリングの経過が公開されています。https://www.aichi-jbc.com/files/libs/7040/202308071803365004.pdf

1回戦から2回戦へとスコアを上げているのは良いですね。