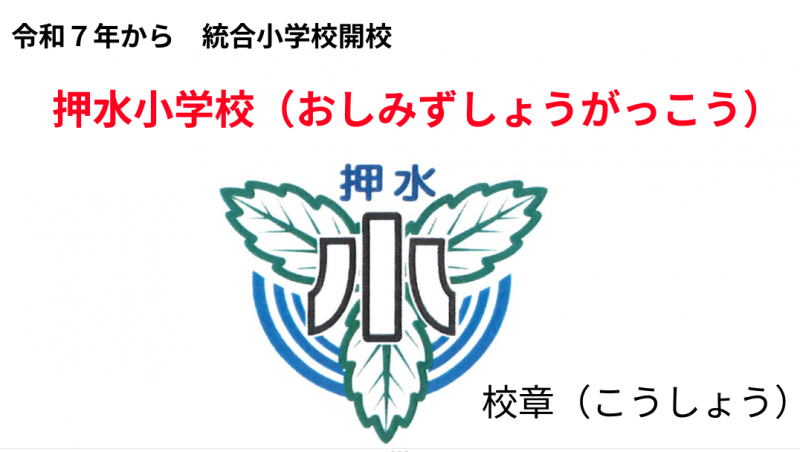

新しく統合した「押水小学校」のホームページはこちらです。

押水小学校ホームページURL:https://cms1.ishikawa-c.ed.jp/oshimie/

☆本校は、令和7年3月31日をもって閉校し、令和7年4月1日より「押水小学校(旧相見小学校)」に統合されました。58年もの歴史の中で、1409名の卒業生を輩出いたしました。本校へのご理解ご協力を賜りました皆様に厚く感謝申し上げます。押水小学校で新たなスタートを切った「宝達っ子」を引き続き応援いただきますようお願いいたします。

活動の様子

1月11日 1・4年学級だよりを掲載しました!

1月11日 1・4年学級だよりを掲載しました!

1年と4年の学級だよりを掲載しました。保護者ページからご覧ください。→ こちら

1月10日 1・6年学級だよりを掲載しました!!

1月10日 1・6年学級だよりを掲載しました!!

1年と6年の学級だよりを掲載しました。→ こちら

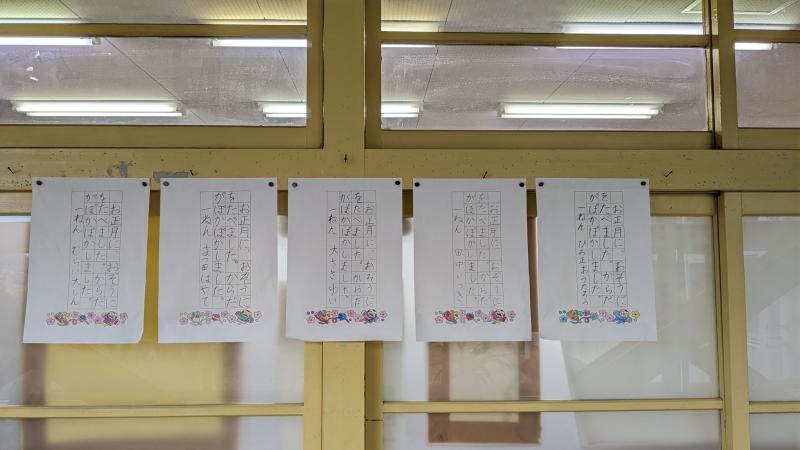

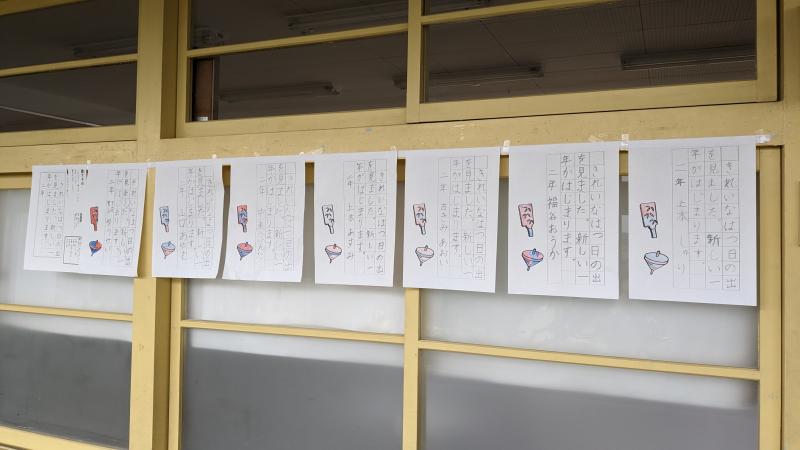

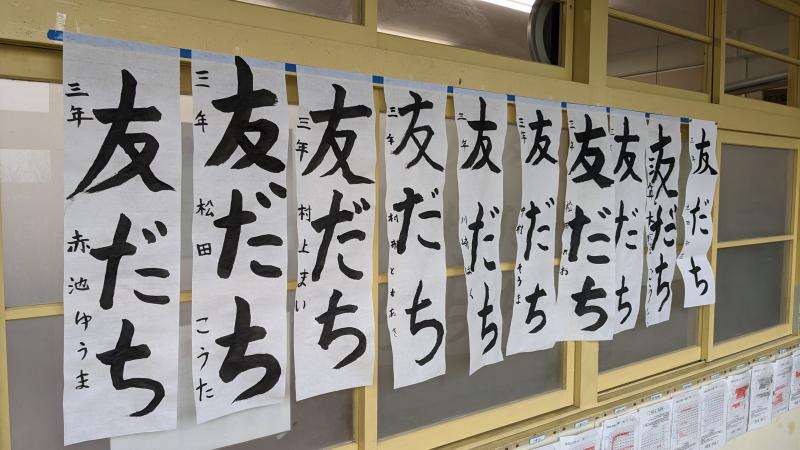

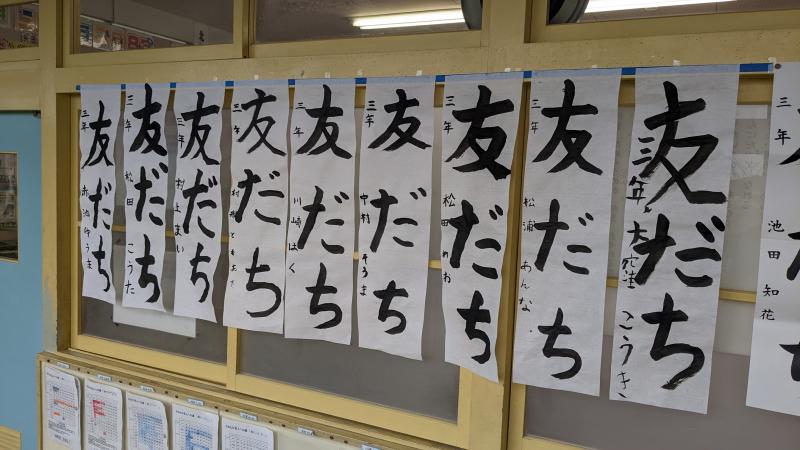

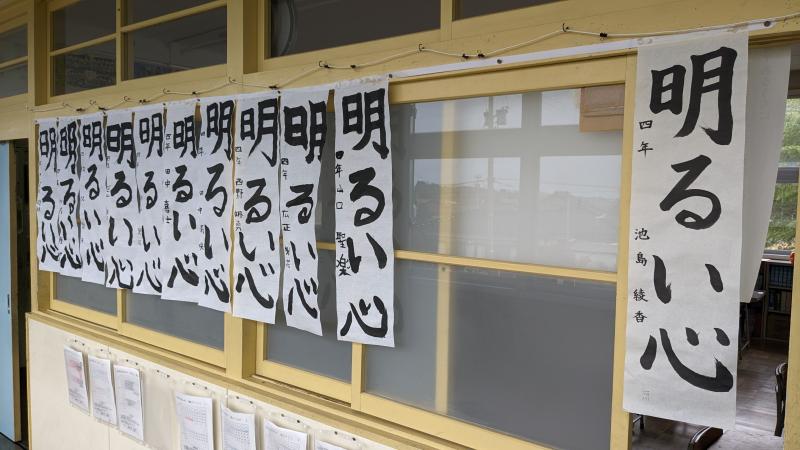

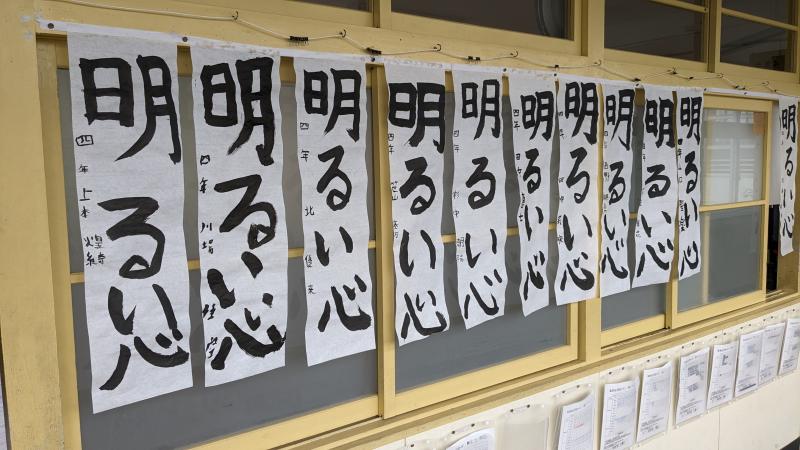

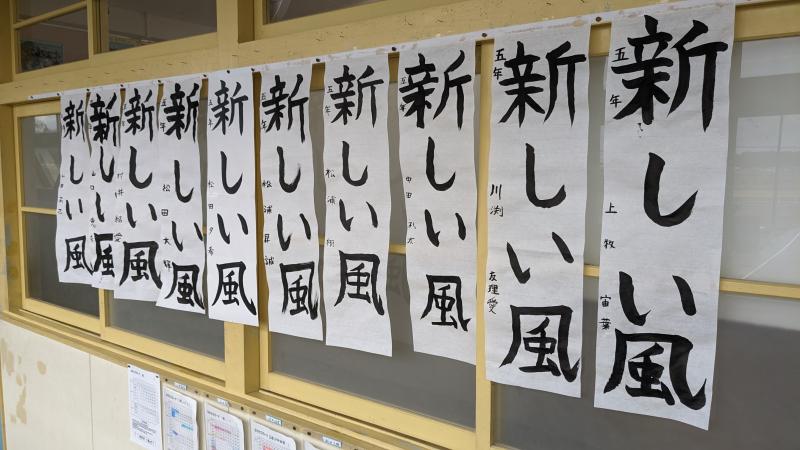

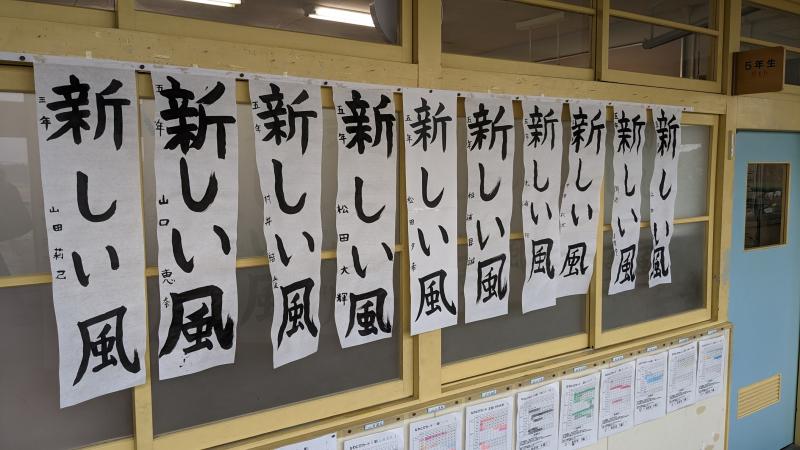

1月10日 校内書き初め大会がありました②!!!

子どもたちの作品が廊下の掲示板に貼ってありますので、ぜひご覧ください。校内書き初め展覧会は、11日・12日の両日で、時間は①7:30〜8:00②15:00〜17:00となっています。学校にお入りの際は、職員室に一言お声掛け願います。

1月10日 2・3年学級だよりを掲載しました!!

1月10日 2・3年学級だよりを掲載しました!!

2・3年生の学級だより【1月号】を掲載しました。→ こちら

1月10日 生徒だよりを掲載しました!!

生徒指導だより⑥を掲載しました。→ こちら

1月10日 5年学級だよりを掲載しました!!

1月10日 5年学級だよりを掲載しました!!

5年 学級だより【1月号】を掲載しました。→ こちら

1月10日 授業参観等のおたよりを掲載しました!!!

1月10日 授業参観等のおたよりを掲載しました!!!

12月16日にマチコミメールでお知らせした、1月の授業参観のおたよりをHPにも掲載しました。こちら

なわとび大会(集会)も同日開催いたしますので、是非お越しください。

✩その他、左義長や校内書き初め展覧会の案内も掲載していますのでご覧ください。

1月10日 校内書き初め大会がありました!!!

1月10日 校内書き初め大会がありました!!!

子どもたちは、冬休み中に書き初めの練習をたくさんやってきました。今日は校内書き初め大会でその成果を見せてくれると思います。お時間のある方は、ぜひご覧ください。

校内書き初め展覧会の日時は次のとおりです。

<期日>1月11日(水)・12日(木)

<時間>7:30〜8:00、15:00〜17:00

1月10日 子どもたちの安全のために!!

今日から児童玄関前に、滑り止め用のゴムマットを設置しました。12月の降雪時に、玄関で転倒する子どもたちがいましたので、安全のために急遽購入しました。降雪時の歩き方について学校で指導していますが、各家庭でもご指導していただきますようお願いいたします。

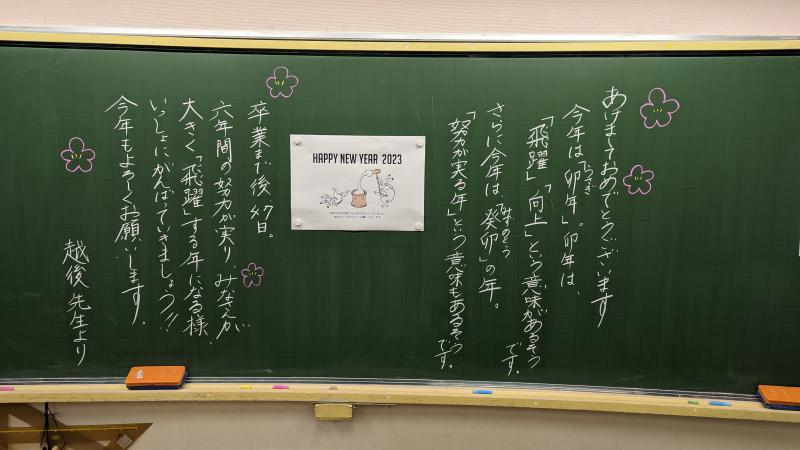

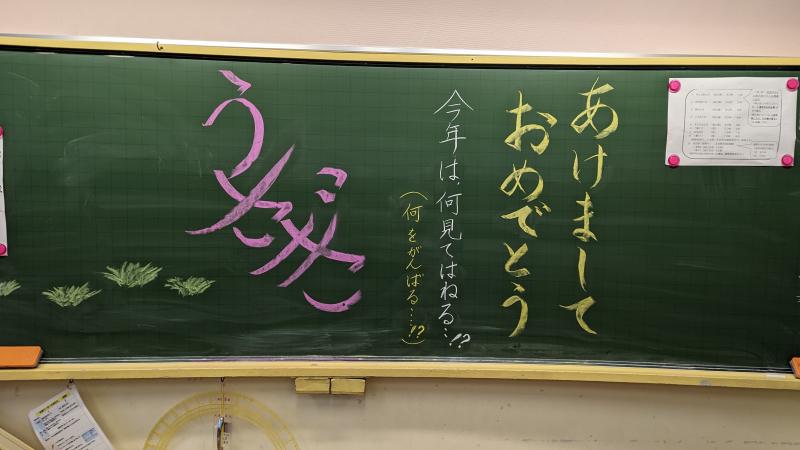

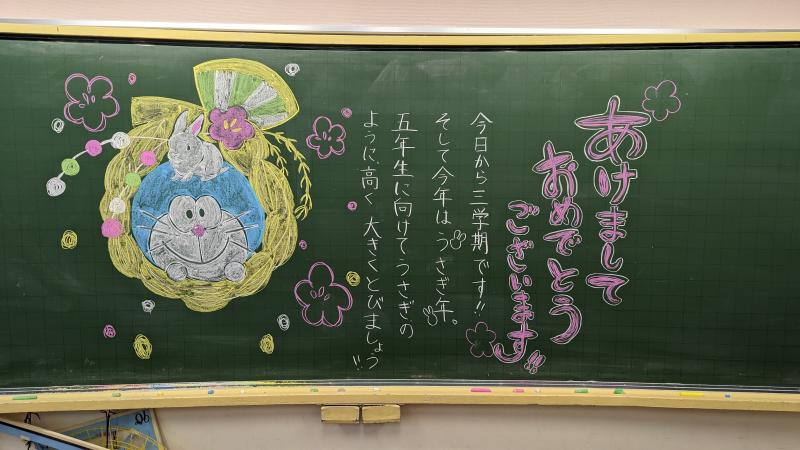

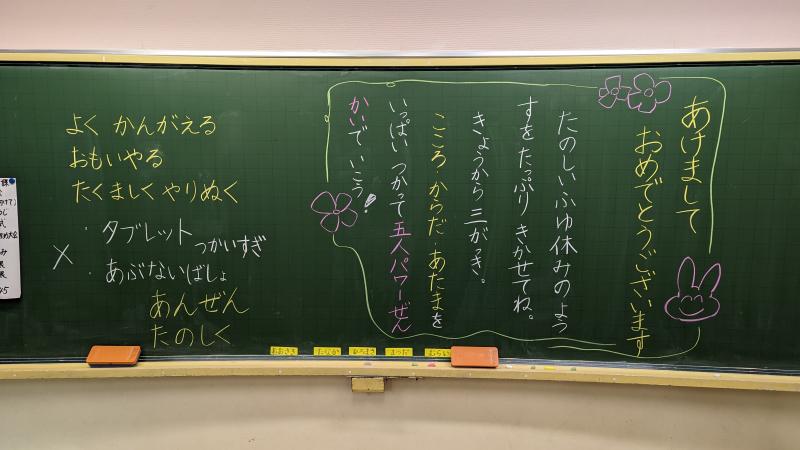

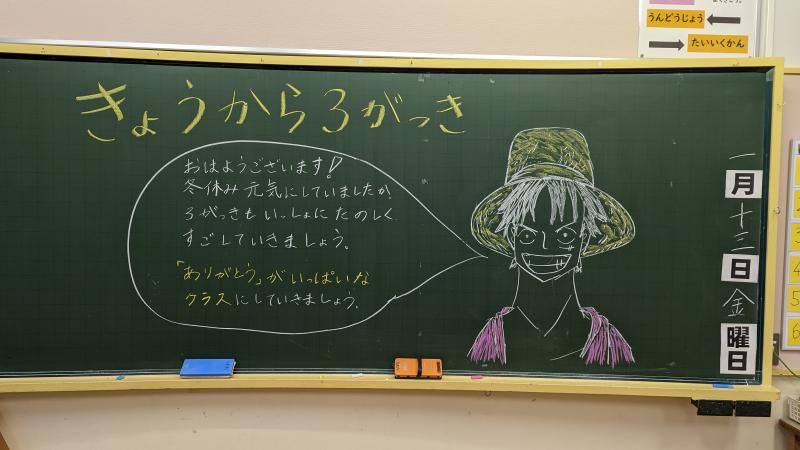

1月10日 令和5年(2023年)担任からのメッセージ!!!

3学期のスタートの今日10日、各教室では担任の先生からの温かいメッセージが子どもたちを迎えてくれています。令和5年(2023年)の宝達っ子の活躍にご期待ください。

1月1日 あけましておめでとうございます

1月1日 あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます。

旧年中は大変お世話になりました。

職員一同、宝達っ子のために今年もがんばりますので、宜しくお願いいたします。

校長 村田 浩彦

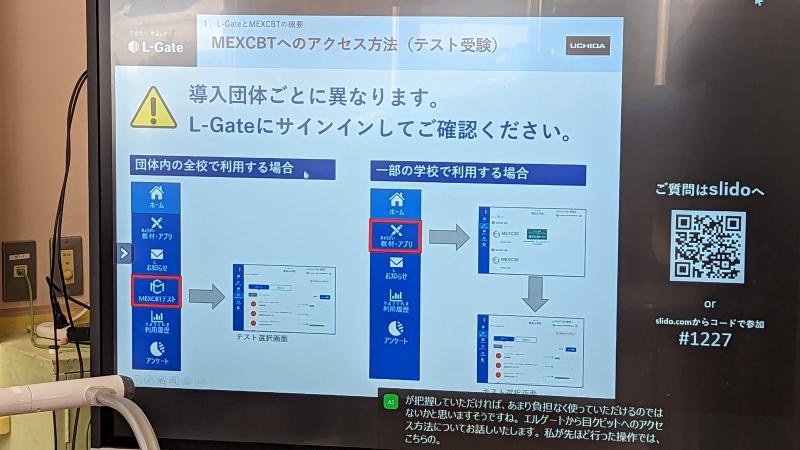

12月28日 学習eポータル「L-Gate(エル・ゲイト)」で勉強します!!!

学校では、一人一台端末「Chromebook(クロームブック)」を授業に活用しています。この度、町より学習eポータル「L-Gate(エル・ゲイト)」を導入していただきました。本格運用はまだ先ですが、少しずつ授業なその他の学校生活での活用を展開していく予定です。

※来年度より、全国学力・学習状況調査の一部の調査に、一人一台端末やこの学習ポータルを活用する予定となっています。

※学習eポータル「L-Gate(エル・ゲイト)」については、下のリンクからご覧ください。

12月28日 きれいになりました!!!

1年生教室の床板がきれいになりました。上井工務店さん、ありがとうございます!!!

12月27日 先生方も勉強しています!!!

12月27日 先生方も勉強しています!!!

冬休みですが、先生方も勉強しています。今日は、全国学力・学習状況調査のオンライン化に向けた研修会にZoom会議で参加しました。先生方も子どもたちと同じようにChromebookを使いながら操作を学んでいます。

12月27日 学校の修理中!!!

12月27日 学校の修理中!!!

冬休み中ですが、校舎内外の修理をしていただいています。校門の門柱にヒビが入っていましたので、一部撤去の上モルタル処理をしていただきました。落下の危険性がなくなりました。

1年教室の床板がシロアリにより腐食が進んでいましたので、床板の張替えをしています。子どもたちのケガ防止、大型テレビの転倒防止になります。

教育委員会にはいつもすぐに対応いただいていますので、子どもたちは安心して学校生活を送ることができます。

12月23日 2年・ひだまり学級のおたよりを掲載しました!!!

2年・ひだまり学級のおたよりを掲載しました → こちら

12月23日 生徒指導だより⑤(冬休み) を掲載しました!!!

12月23日 生徒指導だより⑤(冬休み) を掲載しました!!!

生徒指導だより⑤(冬休み) を掲載しました。→ こちら

12月23日【SDG's】駐車場のラインのひき直しをしていただきました!!!

12月23日【SDG's】駐車場のラインのひき直しをしていただきました!!!

職員・来客玄関横の駐車場のラインを引き直していただきました。間隔が広くなり、高齢の方や妊婦の方などでも停めやすく、乗り降りしやすくなりました。駐車台数は10台から8台に減りますが、何卒ご理解ご協力をお願いいたします。

12月23日 6年学級だよりを掲載しました!!!

6年の学級だより「飛翔」第14号を掲載しました。→ こちら

12月23日 宝達っ子は元気いっぱいです!!!

12月23日 宝達っ子は元気いっぱいです!!!

寒い日が続いていますが、宝達っ子は元気いっぱい外で遊びます。一番人気は、「ミニ宝達山」です。頂上からソリで滑り降りるとスリル満点です。

12月23日 統合小学校の校章が決定!!!

12月23日 統合小学校の校章が決定!!!

今日の朝刊にもありましたように、統合小学校「押水小学校」「志桜(しお)小学校」の校章が決定しました。詳しくは、23日朝刊を御覧ください。

12月23日 1年、3年学級だよりを発行しました!!!

1年、3年学級だよりを発行しました。→ こちら

12月22日 1月行事予定を掲載しました!!!

1月の行事予定を掲載しました。→ こちら

重要【お知らせ】23日の登下校について

保護者各位

22日現在、県内に「雪・強風・波浪注意報」が出ています。22日午後から23日にかけて、降雪が予想されます。お子様の登下校には十分注意していただきますようお願いいたします。保護者の自家用車による登校も可といたします。なお、先日のご案内の通り、23日は通知表わたしになりますので、児童が3限終了後下校となります。

校長 村田 浩彦

New 12月22日 保健だより12月号を発行しました!!!

保健だより12月号を発行しました。→ こちら

New 12月21日 4年学級だよりを発行しました!!!

4年学級だよりを発行しました。→ こちら

12月19日 5・6年オンラインでアンケートに答えました

デジタル教科書のアンケートに5・6年生がオンラインで回答しました。

12月19日 6年家庭 調理実習がありました!!!

12月19日 6年家庭 調理実習がありました!!!

6年生が家庭科の時間に、調理実習に取り組みました。それぞれが決めたメニューに丁寧に取り組みました。

12月16日 1・2年体育 めざせ、ワールドカップ!!!

1・2年生が合同体育でサッカーに取り組みました。来年、2・3年の複式学級で同じクラスになる子どもたちです。

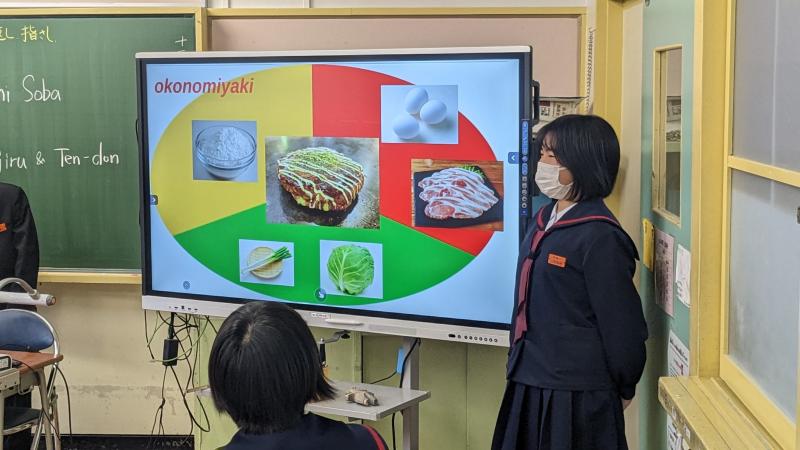

12月16日 6年外国語 日本の食べ物を紹介します!!!

日本の代表的な食べ物をALTのAmoyさんに紹介する活動をしました。原料の種類や産地、味などを英語で表現しました。

12月13日「学校生活の約束(校則、きまり)」を掲載しました!!!

12月13日「学校生活の約束(校則、きまり)」を掲載しました!!!

学校生活の約束(校則、きまり)を掲載しました。

→ こちら

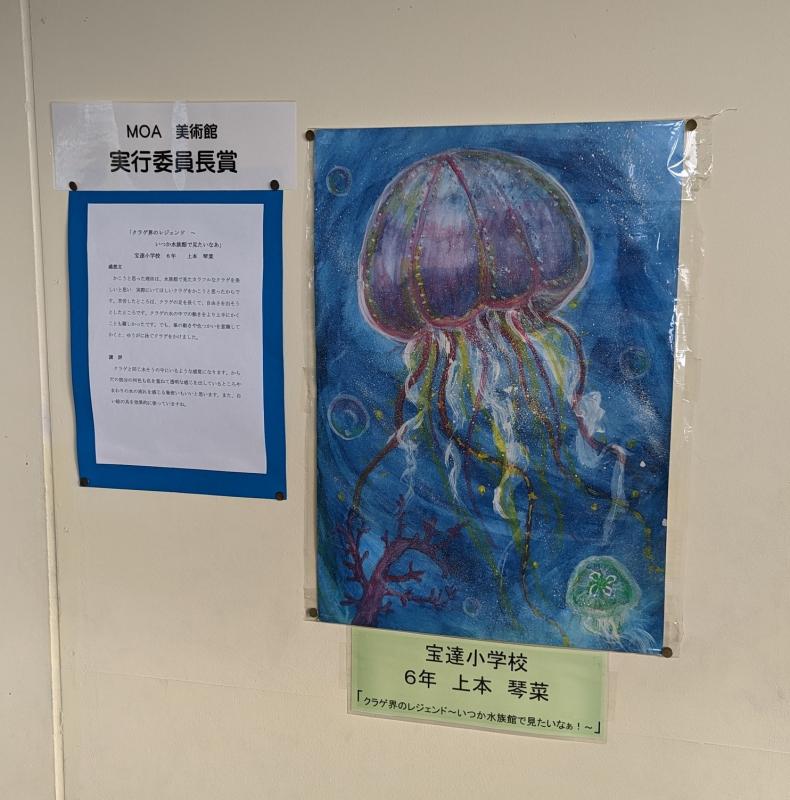

12月13日 6年上本琴菜さんが実行委員長賞!!!

MOA美術館絵画コンクールで6年上本琴菜さんが実行委員長賞を受賞しました。職員室前廊下に掲示してありますので、通知表わたしの際にご覧ください。

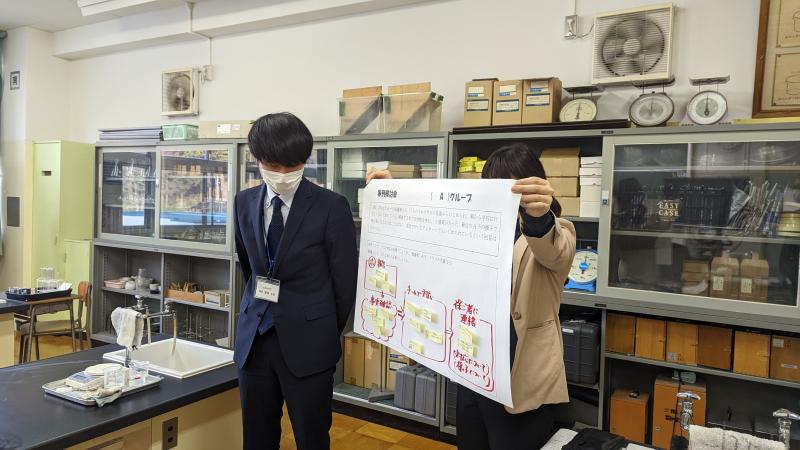

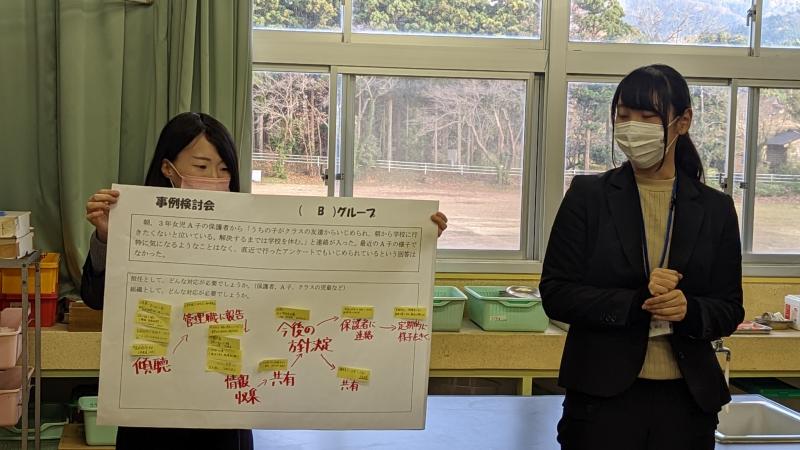

12月13日 先生たちも勉強しています!!!

いじめ対応アドバイザーの松田健二をお招きし、いじめ防止のために先生方の研修会を行いました。

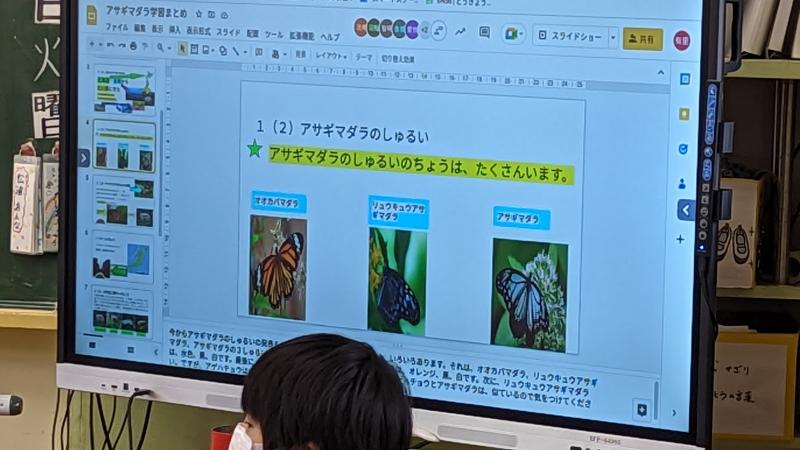

12月13日 【SDG's】3年総合 アサギマダラについて調べました!!!

12月13日 【SDG's】3年総合 アサギマダラについて調べました!!!

3年生が総合の時間にアサギマダラについて調べたことを、スライドにまとめ、クラスのともだちにプレゼンテーションしました。

12月12日 行事の動画をアップロードしました!!!

12月12日 行事の動画をアップロードしました!!!

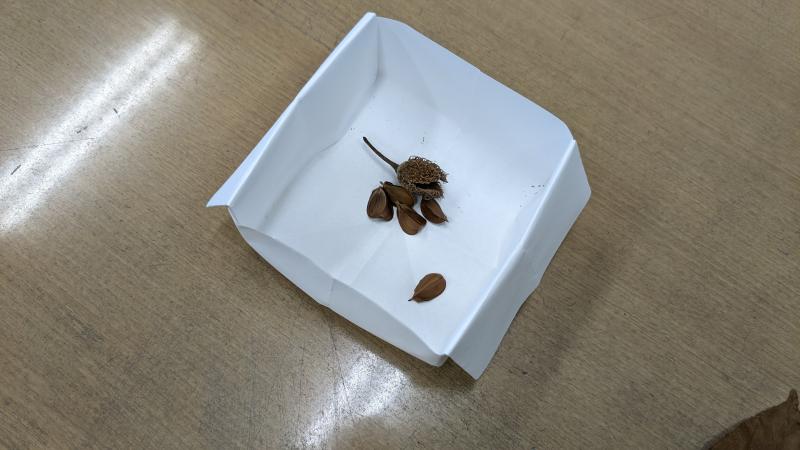

12月9日【SDG's】何という植物でしょうか???

先日、5年生が勉強した植物です。葉の縁の窪みが特徴です。

こちらは、種子です。今年は大凶作。逆に柿は大豊作の年らしいので、クマが里におりてこないか心配です。

さて、これは?

「ブナ」です。山の保水機能に大きく貢献している樹木です。

12月9日「つながる木」縄跳びのめあてをたてました!!!

12月の「つながる木」は、縄跳びのめあてです。通知表わたしの際にご覧ください。

12月9日 オーナメントでクリスマス気分!!!

ALTのAmoyさんが、クリスマスツリーの掲示物を作ってくださいました。クリスマス気分が盛り上がります。

12月9日【SDG's】 5年総合 トキ検定に挑戦!!!

5年生がトキ検定に挑戦しました。難問に悩む子どもたちでしたが、最後まで諦めずに取り組むことができました。

12月9日【SDG's】 4年総合 高齢者体験活動!!!

町生涯学習課、町社会福祉協議会の職員の方を講師に迎え、高齢者体験活動がありました。お年寄りの生活を体感するためのプログラムを受けました。

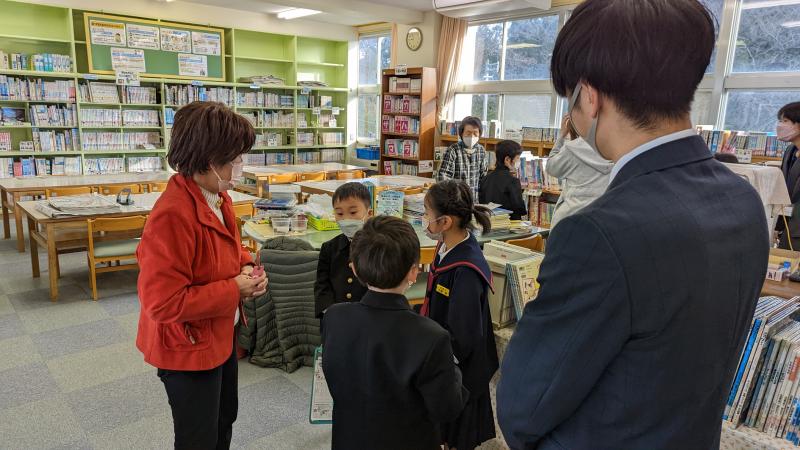

12月9日 2年生活科 ボランティアの方にインタビュー!!!

2年生が、生活科の勉強でボランティアの方にインタビューしました。どうしてボランティアに入ってくださっているのか、詳しく聞こうとする姿が見られました。

12月9日 梅田さんの読み聞かせ!!!

今週は、梅田さんの読み聞かせがありました。金曜日は、6年生に来てくださる日です。

12月8日 6年国語 柿山伏の発表!!!

6年生が、国語で学習した「柿山伏」の発表会をしました。どの班も狂言の楽しさを表現できました。将来、役者になったらいいのでは?というような見事な演技をした子もいました。

12月8日 小中オンライン交流会(特別支援学級)!!!

町内小中学校特別支援学級のオンラインの交流会がありました。縄跳び練習の成果を発表できました。

12月7日 Can-Doリスト(外国語の到達目標)を掲載しました!!!

12月7日 縦割り縄跳び練習!!!

縦割り縄跳び練習に取り組んでいます。8の字跳びを縦割り班で練習しています。

12月5日 5年学級通信【冬休み号】を掲載しました!!!

5年学級通信【冬休み号】を掲載しました → こちら

12月1日【SDGs】(株)宝正果さんから柿をいただきました!!!

先日、6年生が集合学習で紋平柿の収穫体験に行ってきました。(株)宝生果さんのご厚意で、子どもたちと職員全員に紋平柿をいただけることになり、この日は、代表の宮本 憲さんから6年の中村 将人さんに贈呈していただく場を設けました。

12月1日 12月の縦割りあいさつ運動が始まりました!!!

本校では、月初めに縦割りあいさつ運動を行っています。挨拶当番の子どもたちはいつもより早めに登校し、児童玄関で登校してくる子どもたちに朝の挨拶をしています。

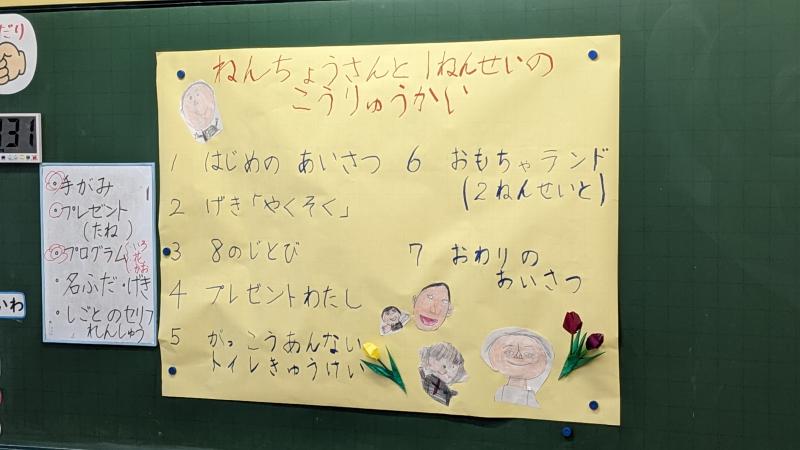

11月30日 1年 年長さんとの交流会の準備が進んでいます!!!

12月5日(月)に、来年度入学予定の年長さんの子どもたちとの交流会を予定しています。1・2年生が劇やおもちゃランドの出し物の準備を進めています。

mapfanより引用

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |