学校の様子

OST

今日は、6年生がOSTをしました。OSTとは、オンライン・スピーキング・トレーニングの略で、外国にいる方とオンラインで英語の学習をするものです。6年生は6つのグループに分かれて、別々の教室で外国の方とオンラインで学習しました。

今日の学習内容は

①自己紹介

➁すきな外国とその国で有名なスポーツ

③食べ物クイズ

でした。

外国の方からのいろいろな質問に、みんな上手に答えていました。

6年生は、昨年度も1回行っていたので、慣れたもので、外国の方との会話を楽しみながら進めていました。1年間での成長を感じました。

救急救命講習会

3日(木)19時から教職員・保護者対象の救急救命講習会を行いました。プール学習が始まり、夏休みもプール開

放が予定されています。プール開放で監視をお願いしている6年生の保護者の方にも多数参加していただきました。

講習では白山野々市消防署川北分署の救命士の方から、溺れている時の様子や救助する際の留意点をスライドを見な

がらお話してただいたあと、心肺蘇生とAEDによる電気ショックのやり方を実技指導していただきました。

救急車を呼んで実際に来る時間までの時間、周りの人と協力して心肺蘇生を続けることはなかなか大変ことだと実感

しました。事故は絶対にあってはならないことですが、万が一の時に備える、また緊張感をもって監視にあたることを

再確認できました。

高学年~心の学習~

3日は、高学年がそれぞれ心についての大切な学習をしました。

5年生は心のストレスやトラウマを感じたとき、それらを自分で小さくしていく「自己回復力」を高めるためにどう

したらよいかを本校のSC(スクールカウンセラー)下田葉子先生にご指導いただきました。

ストレスで心と体にいろいろな変化が起こること、良いストレスもあることや、ストレスを感じたときの気持ちの切

り替え方を友達同士で対話をしながら学んでいました。

6年生は「いじめ予防授業」で弁護士の井村先生のお話を聞きました。

実際に合ったいじめの具体的な例から、「いじめ」は「誰か」が広げてしまうこと。その誰かにならないように、

自分にできることをすること。

自分や相手の視点の他に、「他の人からどう見られているか」という「誰か」」の視点を持つことの大切さ

についてもお話していただきました。

弁護士の仕事についてのお話も分かりやすくしてくださり、6年生は終始集中して聞いていました。

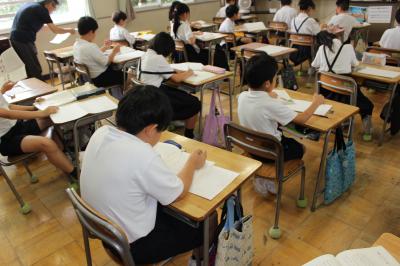

授業風景

今日は、1年生と3年生の授業の様子を紹介します。

1年生では、算数科でちがいを考えて、ひき算で計算することを学習しています。ノートに書くことにも少しずつ慣れてきました。ノートを使って、友だちと考えの交流をすることもできるようになりました。

3年生は、国語科で「まいごのかぎ」の学習をしています。主人公の女の子の場面ごとの気持ちの変化を読み取り、表にまとめる活動をしました。主人公の気持ちがわかる会話や動作に目をつけて、どのように気持ちが変わっていったのかを考えることができていました。

どの子も集中してがんばっていました。1学期もあと2週間ちょっととなりましたが、1学期がよい形で終われるように、がんばってほしいです。

1年・6年 なかよしプール

1年生にとって、深い大プールに入るのは初めて!

でも、6年生におんぶしてもらってすいすい!大きなプールに洗濯機のような流れができ、ぷかぷか流れるプールの完成です。ビート板を使い、6年生に引っ張ってもらいながら泳ぐこともできました!

「6年生のおかげで楽しかったよ!」「次のプールはいつ?はやく入りたい!」と、1年生の笑顔がいっぱいでした。

1年生に寄り添いながら楽しい時間を作ってくれた6年生、ありがとう!