校長室より

かごしま総文 将棋部門 視察に来ています

8/2〜4の日程で鹿児島県指宿市に来て「かごしま総文 将棋部門」の視察をしています。

今大会には本校生徒は残念ながら出場していませんが、来年1月に金沢市で開催予定の全国高等学校文化連盟将棋新人大会および令和9年度の石川県で開催される予定の総文の開催準備の一環です。実際に来てみると色々気づくことがあるものです。

秋に予定されている県予選を突破して、ぜひ地元開催である全国大会に、本校生徒が出場を果たしてくれないかなと期待しています。専門部長という立場上、表立って応援はできませんが・・・。

※高体連・高文連・高野連の専門部の代表を高等学校長が分担しています。小松工業高校の校長は登山と将棋を担当しています。

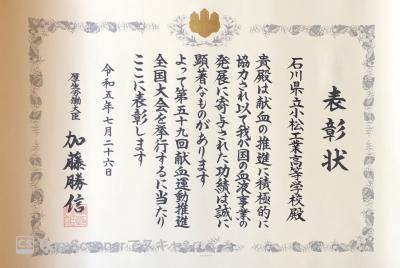

献血優良団体表彰式に行ってきました

石川県庁で行われた献血優良団体表彰式において厚生労働大臣表彰の賞状を県知事よりいただきました。

工業祭にて小松ライオンズクラブ様の協力をいただいて継続的に実施している献血活動に対するものです。誰かのためにというこのような地道な活動を続けていること、多くの生徒(例年3年生が特に多いようです)や教職員が協力してくれていることが誇らしいです。

今年も多くの皆さんの協力をお願いします。

高校生ものづくりコンテスト電気工事部門

7月28日(金)に本校を会場にも高校生のづくりコンテスト電気工事部門の石川県大会が開催されました。

運営には各校の先生方、石川県電気工事工業組合加南本部の皆様のご協力・ご尽力をいただいきました。選手の皆さんは それに応えるべく、精一杯頑張っていたと思います。

競技に真剣に取り組む選手の皆さんの姿を見てとてもかっこいいと感じました。 ものづくりコンテストで競われる技術の多くは、正常に動いて当たり前で、しかも実際には隠れて見えなくなる部分がほとんどかと思いますが、選手の作業に取り組む姿から、そこにかける技術者としてのプライドが感じられたような気がします。きっと指導に当たられた方々から、言葉や態度をとおして伝わったものでしょう。そんな技術やプライドに我々の生活が支えられているかと思うと、ありがたいことです。

今回、見事北信越大会出場権を得た上位2名の選手は、全国大会出場を目指してさらに技術に磨きをかけることを期待しています。惜しくも入賞できなかった選手の皆さんは、今回の反省点を生かして更なる努力して欲しいものです。

なお、今回の競技で使用した作業パネルは本校建設科で作成したものです。

ハンドボール2回戦

小松工 (石川) 41 - 27 御殿場 (静岡)で3回戦に進みます

3回戦は07/28 14:30~ 法政大学第二高等学校 (神奈川)と対戦します

体験学習・ものづくり体験

中学3年生向け体験学習と中学1・2年生向けものづくり体験を行いました。

まず午前中に中学3年生向け体験学習を行いました。中学生の元気な声が聞こえて来て、そこに本校の生徒による誘導や説明の声が加わって新鮮でした。中学生からは、本校生徒がきっと頼もしく見えたことと思います。でも、本校で高校生活を送れば、みんな3年後にはそんな姿になるでしょう。4科すべてを見てもらうため分刻みのスケジュールですが、どうでしたでしょうか?その後、部活動見学もしてもらいました。

午後は今年度始まった県教育委員会の事業である、中学1・2年生向けものづくり体験を行いました。今まで充分伝えきれていなかったものづくりをしている高校の魅力を、進路決定の前の中学1・2年生、保護者、そして中学校教員の皆様に知っていただきたいという企画です。こちらはあらかじめ希望を取った1つの科に関連するものづくり体験をしてもらいました。どの科も参加の中学生はたのしそうだったので、一安心です。また、最後に2人の本校卒業生のお話しを聞く時間もあり、好評でした。

どちらも本校の生徒が後輩になるかもしれない中学生に対し、しっかりと丁寧に対応していました。技術力に加えてコミュニケーション力も身についていて、大変うれしく感じました。明日は、体験学習の2日目です。

なお、10月21日には発展学習を予定しています。興味のある中学生の皆さんの参加をお待ちしております。

インターハイ情報

インターハイ関係等の情報をまとめましたので、ご利用下さい。応援よろしくお願いします。

| ●令和5年度全国高等学校総合体育大会(夏季大会) | ||

| 少林寺拳法(7/21~23) | 競技・会場・日程一覧 等 | ライブ配信 |

| ウェイトリフティング(8/10~14) | ||

| 陸上競技(8/2~6) | 競技・会場・日程一覧 等 | ライブ配信 |

| ハンドボール(7/25~31) | 競技・会場・日程一覧 等 | ライブ配信 |

| 弓道(8/3~6) | 競技・会場・日程一覧 等 | ライブ配信 |

| ●ボウリング 第47回全日本高校選手権大会 | ||

| ボウリング(8/6~8) | 競技・会場・日程一覧 等 | ライブ配信 |

少林寺拳法部の活躍が見れます

インターハイ少林寺拳法の様子が次のURLで見ることができます。かっこよく、美しいですね。

https://www.yomiuri.co.jp/slides/s/2023inhighshourinji/

今日の午後、帰ってきます。選手の皆さんお疲れ様でした。

ウェイトリフティング部の活躍

7月22・23日に医王山スポーツセンターで行われた令和5年度 第2回全国高等学校女子ウエイトリフティング競技会 金沢大会において、本校の材料科学科2年の前田選手・清水選手の2人が選手宣誓を行いました。また、競技でも好成績で8月10日~8月14日の日程で北海道を舞台に行われるインターハイでの活躍が期待されます。応援よろしくお願いします。

インターハイ関係の情報

※少林寺拳法については手が回らず現地引率教員からの速報の転載のみでした。すみません。

野球の応援に行ってきました 2

高校野球準々決勝、対小松大谷戦の応援に行ってきました

暑い中、希望してバスに乗って駆け付けた生徒をはじめ、多くの関係者に応援していただき、本当にありがとうございました。0-19 5回コールドと悔しい結果ではありましたが、選手のみんな、本当にお疲れさまでした。

少林寺拳法部インターハイ速報 3

インターハイに行っている少林寺拳法部から今日の連絡がありました。

全国の舞台で堂々の入賞です。

男子団体6位入賞

女子団体4位入賞

女子、単独演武中谷さん6位入賞

少林寺拳法部インターハイ速報 2

インターハイに行っている少林寺拳法部から今日の連絡がありました。

全国の舞台で強力なライバルと切磋琢磨しているようです。

**********************************

いよいよ明日決勝です。

女子は、予選をギリギリで通過した中谷さんが、今日は安定した演武で、明日の決勝16人の中に残りました。

組演武の碇山、竹下組も決勝12組に、団体も決勝12組に入りました。

男子は、団体は安定して決勝12組入り、組演武では、池田亘輝、深澤組が、決勝12組入りしました。残念ながら、もう一組の池田俊汰、畠山組は準決勝敗退です。

明日の決勝、野球と一緒に応援お願いします。

少林寺拳法部インターハイ速報

インターハイに行っている少林寺拳法部から連絡がありました。

・男子は各種目予選を通過しました。

・女子は、単独演武の中谷さんが予選通過、組み演武の2年林、東組が残念ながら予選敗退しました。

全国の舞台で強力なライバルの姿を見て刺激を受けて来ることを期待しています。

野球部の応援に行ってきました

高校野球3回戦の応援に行ってきました。金沢泉丘高校とベスト8をかけて対戦しました。ヒット数では及びませんでしたが、苦しい展開を耐えに耐えて8回に逆転。スタンドでは同窓会の方々、保護者会の皆様など老若男女問わず本校関係者の皆様と一体になる貴重な経験をすることができました。応援に参加した生徒は自分の学校の選手がこんなにも頑張っているという姿を見るとともに色々な方々に応援されていると感じたものと思います。また、選手はここまでの3勝で色々な経験をして大会前より強く逞しくなっています。

次は7/23 12:30~金沢市民球場で小松大谷高校と対戦します。チャンスは多くはないと思いますが、確実に勝利を手繰り寄せるような試合をしてくれることを期待します。多くの皆様の応援をよろしくお願いいたします。

応援に参加を希望する生徒はclassroom R5学校アンケートから申し込みができます。多くの生徒の参加を期待します。気分はこんな感じです。

横断幕を設置しています その2

校地の北西の隅に下のとおり横断幕を追加で設置しました。インターハイ・全国大会出場をお知らせするものです。こんなにも多くの生徒が全国の精鋭達と切磋琢磨する機会を得てくれるとは嬉しい限りです。近くにお越しの際はぜひご覧ください。https://goo.gl/maps/89rmTsA7hkhN3V859

なお、昨日先陣を切って少林寺拳法部が旭川へ出発・到着しました。高いレベルの選手と自分を高めて帰って来てくれることを期待しています。

生成AIについて その4

先週、生成AIについての投稿を3日連続で行いました。6/22に新聞報道で近々ガイドラインが公表されるとあり、考えていたことをガイドラインの公表にあわせて投稿したものです。あくまでも私見であり、とりあえず3回で終わるつもりでしたが、ガイドラインについて触れた新聞記事を受けてその4を投稿することにしました。

「調べ学習で教科書などより前に安易に使わせること」を不適切とされているのですが、まったくそのとおりだと思います。理由は簡単です。正しいかわからないからです。調べ学習というからには、調べたことは正確であることが求められます。ですが、他の情報源からの情報より先に生成AIに頼ると、その判別が困難です。また、人間だれしも楽をしたくなりますので、内容のチェックがおろそかになってしまう恐れが大きいと思われます。

生成AI以前でも、調べ学習には書籍を主に使い、最新のデータなどを信頼できるWEBサイト(公的な機関等)で確認するといった使い方が推奨されていたはずなので、生成AI後であっても同じことだと思います。しかも、生成AIは今のところ出典が信頼できるかどうかまではわかりませんので、そういう点においてはWEBサイトよりも向いていないことになります。

したがって、最初からお話ししているとおり、今までと同じように間違っている前提で賢く使うことが必要です。また、生成AIが得意とするところ、例えばアイデア出しや足りない視点を教えてもらう等を活用すればいいのです。

最後になりますが、なぜこのような話をその4として投稿したかというと「美しいか、美しくないか」で判断がつきにくいと感じたからです。しいて言えば、生成AIに苦手なことをさせるのはあまり美しくないかなとは思います。(不得手なことをさせ、間違って回答したことについて追求したりすることをAIイジメと言うとか言わないとか)

さて、皆さん再確認できましたか?AIとの付き合い方をどうしてあげればいいのか?

野球部 米贈呈式がありました

野球部の練習開始前に、恒例の同窓会によるお米贈呈式があり、力水ならぬ力米を食べて試合を勝ち進んで欲しいというお話しなど激励のお言葉をいただきました。同窓会とは無条件に学校を応援して下さる存在で、本当にありがたいことです。

石川県の野球はしばらく公立高校が甲子園大会に出場できていませんが、その壁を破ることができる可能性を持っているのは、甲子園大会出場経験のあるような本校をはじめほんの数校しかないと思っています。 また、野球部のOB・同窓会にはそれを待ち望んでいる方がたくさんいます。 いただいたお米は単なるお米ではなく、後輩を見守る熱い思いが形になったものだと思います。

選手の皆には、ぜひその思いに感謝してOB・同窓生の方々にも喜んでもらえるような熱い試合を期待します。

同窓会会長山崎様をはじめ4名の同窓会の皆様が来てくださいました

祝!50回

前回の投稿が50回目の投稿となりました。アクセスカウンターは約500です。あまり積極的な広報はしていないのでこのようなものかなと思っています。これからも折を見て投稿していきますので、ご覧いただけると嬉しいです。

ものづくりコンテスト旋盤作業部門優勝!

ものづくりコンテスト旋盤作業部門石川県大会において、機械システム科3年の西手秀志君見事優勝しました。

昨年度と違い、多くの選手が標準時間内に終わらない難しい課題だったようですが、その中で、着実に仕上げるとともに、失点を最小限に抑えることができたようです。

令和5年9月2日(土)~ 3日(日)に富山県魚津市の北陸職業能力開発大学校で行われる、機械系旋盤作業部門 北信越大会の出場権を得ました。

企業ガイダンス

産業展示館で高校生のための企業ガイダンスが開かれ、小松工業高校は午後の部でした。

前日から天候が危ぶまれましたが、電車の運行には支障がありませんでした。

皆真剣に企業様の説明を聞いています。

帰りに雨がひどくならないよう祈ってます。

実際には写真の数倍の規模です

ものづくりコンテスト旋盤作業部門の応援に来ました

ものづくりコンテストの最初としてポリテクセンター石川で旋盤作業部門の競技が始まり、応援に来ました。

選手の近くへ行くことも、声援を送ることも許されませんが、まずは北信越大会出場をかけて2位以内に入ることを期待しています。