校長室ブログ

イメージできる範囲を広げる

イメージできる範囲を広げる

テスト明けの7月1日、全学年でパラスポーツを体験しました。4月当初より今年の生徒会の皆さんが、全学年での交流行事をしたいと言ってくれており、3学年縦割りチームで何をしたら楽しいかを考えてくれていました。一方で、今年度は月1回のペースで行ってきている「障害理解の特別講座」について、パラスポーツを体験してみるのはどうかという案が持ち上がっていて、生徒会の皆さんとコラボする形で、パラスポーツ体験を通した学年間交流の時間を持つことになりました。

スポーツを行う前のレクチャーで、講師の先生が「一番大切なこと」として語ってくれたことがありました。それは、「非日常の体験をする」ことは「イメージできる範囲を広げ」、「他者への気づきを増やし」、それらが「自分への気づきを増やし」ていくということでした。自分自身の身体をとおした体験は、実感を伴って自分の中に残ります。知識だけの時とはまた違って、色々な立場や角度からのイメージができるようになり、他者を思いやることができるようになります。そのことが、自分でも気づかないうちに自分を豊かにしていくというのです。

「車椅子バスケット」・「ブラインドサッカー」・「シッティングバレー」。限られた時間での一人一種目の体験でしたが、別の種目を体験した友達と話し合う時間を持ったことで、容易にその大変さや面白さを想像できたと思いますし、障害がある方の思いや、その方々と共にパラスポーツの普及に取り組まれている方の思い、私たち高校生に期待していることなどについても考えることができました。「思っていた以上にパラスポーツが面白かった~」とか、「先輩後輩と一緒にプレイして楽しかった~」などなど、嬉しい声を沢山聴くこともできました。すっきりと明るい顔になってた人が多かったのはきっと、「知らないから…」「わからないから…」という障害が取り除かれたことで、皆さんに見えている世界が大きく広がったり、クリアになったりしたからではないかと思います。

さぁ、また一つ成長した姿で、7月も真面目に楽しく過ごしていきましょう!

「知っトク!」 コーナー 現る!!

「知っトク!」 コーナー 現る!!

1学期の期末考査が終わりました。皆さん、まずはご苦労様でした。努力することから逃げずに頑張ってみることはできましたか?向陽生に望みたいのは、「昨日の自分を超えること」。友達ではなく、自分との戦いに勝って、より良い自分を創っていってほしいと思っています。さぁ、今年度最初の試合結果は如何に?また嬉しい報告を待っています。

ところで、皆さんがテストに頑張っている間に、M先生が「知っトク!」 コーナーを作ってくれました!! この場所は、今年に入って急に人通りが少なくなって、私としてはとても寂しい思いをしていました。でも、ここに知って得する知っトク情報コーナーが出来たことで、もしかしたら足を運んでくれる人や、立ち寄ってくれる人が出てきてくれるんじゃないかなぁとワクワクしています。写真にある「知っトク! 向陽生」の他にも「知っトク! そとイベ」「知っトク! いし特」「知っトク! 奨学金」などがあります。ぜひぜひお得情報をゲットしに来てください!

え?それはいったいどこにあるのか…ですか?その場所のヒントはこの文章の中にあります。ぜひ探し当ててください!!

テストで磨かれるもの

テストで磨かれるもの

昨日(24日)より、今年度最初の定期考査が始まりました。1年生にとっては、昨年まで2日間ほどで行っていたテストが毎日2~3時間×5日間になり、驚いたことと思います。高校の勉強は専門的な内容が多くなってくるので、時間をかけて総復習に取り組み、その上で力試しに臨んでほしいと思います。

先生方もみな中学・高校・大学時代にこのテストというものをたっぷり経験しています。今でもテスト勉強を全然していなくて焦る夢を見たりするほど、その体験は強烈です。日頃から授業とその予習・復習をきちんと積み上げている人は、テスト前でも慌てることはないのでしょうが、私は一夜漬けをテスト期間続けてしまうような人でした。次の日にテストを受けながら、出ると予想して頑張ったところが出題されていて自信が持てたり、逆にうろ覚えで臨んだために迷ったり、白紙のまま書けない問題があって悔んだりと、テスト返しも含めての一喜一憂は未だにその感覚をはっきり思い出すことができます。

そんなテスト受験者の大先輩として皆さんに言えることは、①テスト勉強からは絶対に逃げないこと、②テストで自分の良いところや悪いところを見つめることから逃げないこと、➂テストの後の勉強をしっかりやること です。簡単そうで、真剣にやろうとすると実はどれも難しいです。でも難しいからこそ、価値があることです。

テストで磨かれるものの一つに、「苦しいことから逃げずに努力をする自分」があります。これは生涯にわたって自分を支えてくれる経験になります。目の前の点数を1点でも上げるために努力している日々が、あなたの長い人生を支えてくれるのです。またもう一つ、「緊張する自分との戦い方を見つける」というのもあります。この先の人生で緊張して臨まなくてはいけないことがいくつも出てくると思います。高校時代に何度かあるこのテスト期間を緊張しながら頑張ることが、その基礎をつくる勉強になっていきます。だから、テスト勉強をしない、テストも適当、別に成績なんて関係ないし…などと思っている人がいたら、それは、昨日より少し良い自分になることから逃げているようで、とても勿体ないなぁと思うのです。

あと残り3日です。自分自身に勝てるように頑張ってくださいね。

必勝!両校の勇者たち!!

必勝!両校の勇者たち!!

先週末、令和7年度の県総文・県総体が終わり、今年もたくさんの部活動の頑張りを見ることができました。

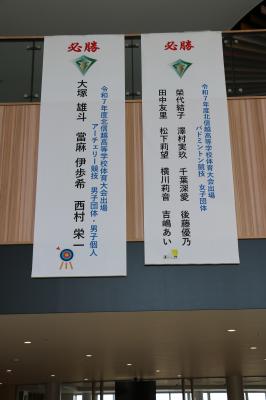

13日(金)の放課後に、入賞した皆さんを表彰し、6月20日から行われる北信越大会(バドミントン部・アーチェリー部)と、7月12日より行われる中部日本大会(卓球部)の出場者の壮行会を行いました。

賞状をお渡しした皆さんには、本当におめでとうございます。そして、たとえ表彰という形にはならなかったとしても、今回の総体・総文に参加された全ての皆さん、本当によくがんばりました。今年も多くの感動をありがとうございました。

生徒数の少ない向陽高校は、自分の学校だけで出場できない部もあって、何度も顔を合わせて練習できないなど苦労は絶えません。でも、生徒数の少ない向陽高校は、入部=即レギュラー。今回もたくさんの1年生が初めての高校生の大会に頑張ってくれました。

試合の緊張感がとにかく苦手で、試合がなければ楽しいのに…と考える人もいるかもしれません。でも、どの部の皆さんも、本番の試合が繰り広げられる時間の中で、練習ではできなかったことが出来るようになっていたり、練習では見たことのない域にたどり着いたりしていました。勝った喜び、負けた悔しさは、ここまで頑張ってきた皆さんだけが味わえるものだったと思います。

これは文化部の皆さんもそうなのですが、競い合う場があり、成績や評価がつくことで、今の自分、或いは自分たちのチームの足りないところがわかります。勝敗や順位がつく世界は厳しいと思いますが、そこで得られる自信は、これから先の自分の人生をずっと照らしてくれる光になり、前を向いて歩いて行く自分を支えてくれる強い背骨になってくれるはずです。

現在、生徒玄関にはみなさんの活躍を期待して、両校で懸垂幕をかけてお祝いしています。いしかわ特支からも陸上競技とウェイトリフティング競技で北信越大会に駒を進めた皆さんがいます。共に勝利を勝ち取ることができるよう、生徒全員でお祈りしています。選手の皆さん!頑張ってくださいね!!

昼食提供が始まりました!

昼食提供が始まりました!

待ちに待った昼食提供が始まりました。今月分の申し込みのあった12名の皆さんが、早速ランチルームでの昼食を楽しみました。ふかふかの厚い食パンに温かい豆のスープ、カレー味のBBQチキンにきゅうりとささみの磯和えというバランスの取れた美味しい昼食に皆さんニコニコ顔。おかわりが出来る日も多くあると聞いて、今から楽しみです。

来月からの昼食の注文については、各クラスで希望を募りますが、本日から進路指導室に来てくださっている齋藤さんという女性の方が、毎月その受付をして下さることになります。近日中に案内が配付されると思いますので、ランチルームでの昼食が気になった人は、ぜひ一度申し込んでみてください。

3つの方針

令和7年度

スクール・ミッション.pdf

令和7年度

学校経営・評価計画

→ こちら

本校の校則

R7/4/4掲載

いじめ防止基本方針

R6/4/1 更新

卒業証明書、成績証明書、調査書の申請について

R6/11/19 申請解説書 改訂

→ 証明書申請

学校感染症による

出席停止願の様式が、

一種類になります

R5/5/2 更新

こちら

金沢市大場町東590番地

TEL: 076-258-2355

FAX: 076-258-3592

E-mail: