山岳部

【山岳部】令和7年度 第10回山行~鞍掛山~

12月6日(土)、小松市の鞍掛山(478m)にて登山活動を実施しました。

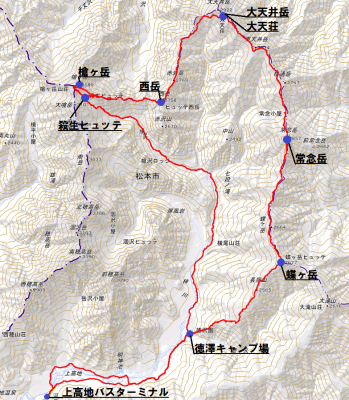

当初の予定では、小松市側(西ノ谷コース)から山頂を経由して加賀市側(塔尾コース)へ下り、もう一度加賀市側(とのお新道コース)から登り小松市側(行者岩コース)へ下山するルートを想定していました。しかし、最初の西ノ谷コースを登っていくと標高約400m付近から登山道を雪が覆うようになり、山頂まであと10分程度ではありましたが、引き返さざるをえなくなってしまいました(高校生の冬山登山は原則禁止されているため)。そのため予定を変更し、駐車場を拠点に、行者岩コース・とのお鉄塔線コースをそれぞれ標高400m程度まで登り引き返すこととしました(下記地図参照(ベースは国土地理院作成の地図))。

参加した部員は、山頂に立てないことを残念そうにしていましたが、結果的に累積標高1000m程度、行動時間5時間程度の登山を実施することができ、体力維持のためのよいトレーニングになったと思います。また、昨日までの雨により登山道は濡れており、雨天での登山経験の少ない私たちの部にとっては、ウエットな地面を歩くという意味でもよい経験になったと思います。

以下、参加部員の感想です。

今日の登山はいつもよりも時間が少なく上の方は雪が積もっていたため、途中で引き返し他のルートで登るというトレーニングをしました。今回は山を楽しむことはできましたが、個人的にはどちらかというとトレーニング感覚でやっていて、やってるうちにまだまだトレーニングが足りないな〜と思いました。また部員が僕しか参加できず、顧問の先生2人と僕の3人で登っていて大学のことや先生のトレランの話など聞きながら登っていたので時間があっという間に感じました。今回の反省を踏まえて冬のトレーニングを頑張りたいと思います。

《赤色が歩いたルートの記録、3つのルートをそれぞれ登って途中で引き返すこととなった》

《雪により引き返している途中。(西ノ谷コース)》

《行者岩にて千手観音像とともに。(行者岩コース)》

《途中の渡渉。前日の雨の影響で増水ぎみ。滑らないように慎重に!(行者岩コース)》

《隣の尾根から山頂を望む。(とのお鉄塔線コース)》

【山岳部】令和7年度 第9回山行~医王山~

11月4日(火、代休)に医王山にて登山活動を実施しました。

11月の登山は例年、「紅葉を見る」をテーマに1500m前後の山を歩くこととなっています。今回も、福井県勝山市の小原林道終点の登山口から1600m級の大長山・赤兎山へ登る予定でした。しかし、6:45頃小原林道の入り口に着くと「林道終点、降雪、林道close!」の看板が!? 勝山市役所に問い合わせると、11月3日の降雪により本日は急遽、林道が臨時閉鎖とのこと。予備計画に切り替え、金沢市の医王山へ登りました。移動時間が長くなってしまったため、時間短縮を図り林道を登れるだけ車で登り、登山を実施しようとすると、医王山の林道も「11月4日より工事。通行止め」の看板が・・・。林道の閉鎖に悩まされる日となってしまいました。結果、奥医王山(医王山最高峰)を断念し、見上峠~白兀山(894m)間の登山として実施しました。

短時間の登山となってしまいましたが、快晴の中、少しの紅葉と金沢平野の素晴らしい眺めを見ることができました。本校からも医王山が見えるので、明倫高校はどこかと探しましたが、まったく分からずでした。一方、久々の登山、18kgのザックとなり部員にとってもある程度のトレーニングにはなったのではないかと思います。

以下、参加部員の感想です。

今回の登山は大長山と赤兎山を登る予定でしたが、登山口までの林道を通過することができず、急遽、白兀山を登ることとなりました。しかし、登る準備ができた時にはすでに9時半を超えており、登る時間が大幅に削られつつもそこからサクサク登っていき2時間ほどで白兀山に辿り着きました。そこから眺めた街並みは天候も相まって美しく、登った甲斐があったと思えました。そして、下山は1時間程度で終わり、合計3時間の登山となり、いつもと比べて明らかに早く終わりました。2025年の最後の登山かもしれないですが、怪我などもなかったので安堵感がありました。

≪白兀山山頂にて、急な登りもなく今回は余裕の表情≫

≪眺望ポイントにて、金沢の平野を眼下に≫

【山岳部】第43回野々市じょんからの里マラソン大会

10月19日(日)に、本校山岳部恒例(?)となっている「第43回野々市じょんからの里マラソン大会」へ顧問を含めた山岳部全員が出場(10km)させていただきました。校舎の目の前の体育館及び野々市市内の公道をコースとして行われる大会ですが、公道を封鎖して行われるので、普段走ることのできない道を通ることができ新鮮な気持ちで臨めたのではないかと思います。

日頃のトレーニングの成果を試すことが目的でしたが、今年は天候や新人大会以後のカレンダーの関係もあり、例年よりは練習を積めない中の参加となってしまいました。しかし1名は昨年のタイムを数秒上回り自己ベストとなりました。

出場した全員が、現段階でできる限りのことをできたと思います。ここからは来年度の県総体へ向けて、体力トレーニングなどを積み上げる時期に入りますので、今回の経験を活かして活動したいと思います。

また最後にはなりましたが、大会主催者を始め、スタッフやボランティアの方々に感謝申し上げます。

【山岳部】令和7年度 石川県高等学校新人体育大会登山大会 ~立山山系(浄土山・雄山)~

9月18日(木)~20日(土)の日程で、県新人大会登山大会が富山県の立山周辺を会場に実施されました。

1日目は、あいにくの雨となりましたが、予定通り、インスペクション(知識を問う筆記試験)やテント設営審査、炊事審査が実施されました。本校山岳部としては、設営審査が一番の課題で、練習の段階では1度も制限時間以内にテントを立てることができていない状況でした。しかし、本番は、一部ミスがあり減点となったものの何とか制限時間内に設営でき普段以上に頑張る姿を見せてくれました。

2日目は天気に恵まれ、予定通り登山行動が実施されました。雨上がりの翌日ということもあり、雲は多い空でしたが、澄んだ空気の中、美しい景色を堪能することができました。気温も高くなく快適な登山が楽しめたと思います。途中トラブルがあり登山隊を離脱することになってしまいましたが、参加した2名とも自力で最後まで歩き通すことができ良かったと思います。

3日目は閉会式が行われ、本校は人数不足で順位は最下位となってしまったものの、夏山大会への参加が表彰されました。

以下、生徒の感想です。

1日目の装備審査やテント設営、インスペクトなど不安なことが多くありましたが、2日目の登山行動も歩行時間が短くなっているとはいえ、不安は拭い切れませんでした。ルートは浄土山を登ってから龍王岳に到着したら、一時休憩し、一の越に下って雄山を登るというものでした。まず、浄土山を登ってからすぐに息が乱れ始め、まずい事態だと理解しました。浄土山を登り岩場のようなところに辿りついたときにはもう完全に息が切れ、なんとか足を動かすのでやっとでした。自身の体力の無さを痛感しましたが、休憩ポイントである龍王岳に到着してなんとか無事に済みました。そこからの下山は順調でしたが、一の越に着き、雄山に登り始めるとまたしても息切れが生じ、止まりそうになりながらなんとか山頂へ到着できました。残りは下山のみというところでアクシデントが発生し、大会ではないようなゆっくりとした歩みで室堂に到着し終えました。体力というのはすぐにつくものではないのだと改めて実感した登山でした。

《2日目、登山行動開始前》

《2日目、浄土山への登りの途中から室堂山荘方面を望む》

《2日目、最初の休憩ポイントにて。剱岳を背景に。》

《2日目、雄山山頂、天気は悪くなかった。》

【山岳部】令和7年度 第8回山行~白山別山~

9月15日(月祝)新人大会へ向けてのトレーニングとして、白山別山(2399m)へ日帰り登山を実施しました。バスで市ノ瀬~別当出合間を移動し、砂防新道にて南竜分岐まで登り、南竜山荘を経由して別山へ至るコースです。下山はチブリ尾根を使用しました。今回は全部員(2名、「部員募集中です!」)が参加することができました。

本来の予定では、新人大会前合宿として、西穂高岳独標と焼岳を1泊2日で登る予定でしたが、日曜日の悪天予報により月曜日の日帰り登山へ切り替えを行いました。予報では9時頃まで雨でしたが、7時の登山開始時点からすっきりしない天気ではあったものの雨が降っておらず予想外に条件の良いスタートとなりました。予報通り9時頃からは太陽も見え始め、時折雲に包まれるものの、御前峰(白山山頂)なども見える瞬間もある程度ありました。

少し心配のあったクマの気配を感じることもなく、スリップする場面が見られるなど、歩行に課題はあったものの、ほぼ予定通り歩くことができ、新人大会へ向けて十分なトレーニングを積むことができました。

以下、参加部員の感想です。

今日の登山は南竜ヶ馬場から別山頂上を通り市ノ瀬へ下山するルートで8時間と部活では長めの時間歩いた。最初は順調だったがサブザックでも疲れて少しだけきつかった。雨予報だったけど別山頂上まで行ったときは晴れていて御前峰や途中途中の小屋が見えた。今回の登山の反省は団体行動としてもっと後ろを見てペースを揃えたほうがよかった点だ。そして、新人大会後の冬の部活を通して、しっかり体力をつけることを目標にトレーニングを重ねる必要があると感じた。次の大会まで時間がないが、でできることを考えやって行きたい。

《別当出合にて、いつもと違い今回はここへ戻ってこない》

《油坂の上部より、御前峰(白山山頂)が良く見える!》

《時折藪が出てくる稜線、足を踏み外さないよう慎重さが求められる》

《晴れたりガスったり(雲に包まれたり)の天気、別山山頂は近い》

《そして山頂! 雲の切れ間のタイミングにバッチリ! 背後は三の峰(福井県最高峰)、反対を向けば御前峰も見えた》

【山岳部】令和7年度 第7回山行~白山 砂防新道往復+御池めぐり~

9月6日(土)、新人大会へ向けてのトレーニングとして、白山へ登りました。7月の白山登山は、砂防新道で登り、観光新道で下るというコースだったため、今回は変化をつけて、砂防新道で登り、山頂の奥へ下りて御池めぐりをし、砂防新道で下るというコースを設定して実施しました。今回は残念ながら部員1名の参加となりました。

天気は、少し雲はあったものの快晴と言って差し支えない恵まれたものとなりました。気温も17℃~25℃の間で、動きやすく涼しさも感じました。

部員にとっては夏山大会以来の登山となり、夏休み後半の過ごし方が問われました。顧問から見る限り、夏山大会の成果が出て、予定以上のスピードで歩くことができており成長を感じました。

以下部員の感想です。

僕にとっては、2年生になってから初めての白山登山となりました。7月にも実施されましたが、用事が重なり行けませんでした。今回の白山登山は1年生の頃の白山登山を思い出しながら、自身に足りないものを考える登山でした。夏山の経験によって成長できた部分はあったと思いますが、根本的なところは未だ変わっておらず、いつもと結果は変わらずじまいでした。ですが、今回の登山では得られることはいつも以上にあり、今後に活かしたいと思います。新人大会まであとわずかという状況なのでできることをやっておきたいです。

《弥陀ヶ原、山頂が見える位置まで登ってきました。》

《背後には、石川の平野部が見えました。》

↑

《山頂からは、夏山大会(7月末)に登った槍ヶ岳も見えました。カメラ性能の限界で分かりにくいですが、奥の山並みの矢印のあたりに見えます。》

《山頂から御池めぐりコースを見下ろす。見えているのは紺屋ヶ池。》

《翠ヶ池を撮影中。山頂からは見えず、ここまで来ないと見られない風景です。》

《御池めぐりコースを終了し、室堂へのトラバース道。奥には別山もきれいに見えました。》

【山岳部】令和7年度 夏山大会~蝶ヶ岳・常念岳・大天井岳・槍ヶ岳~

7月29日(火)~8月2日(土)にかけて、本年度夏山大会へ参加しました。

4泊5日という長い登山でしたが、天気にも恵まれ、予定通りのコースを歩き切ることができました。

また、他県の高校の山岳部や大学のワンゲル、山岳部の方々とも多くすれ違いました。特に愛知県のテント場が同じとなった高校山岳部の方々には、トランプにお誘いいただくなど楽しく交流させていただきました。ありがとうございました。

今回のコースは、上高地バスターミナルを起点に周回するコースで、前半は左手に穂高連峰や槍ヶ岳を眺めつつ進み、大天井岳以降は、「表銀座」と呼ばれるコースを進む、徐々に槍ヶ岳に近づいていくことを実感できる見晴らしの良いものです。5つの山頂の内、2つが百名山です。詳細は、次の通りです。

【1日目】上高地バスターミナル → 明神 → 徳澤(泊)

【2日目】徳澤 → 長塀山 → 蝶ヶ岳(2677m)(泊)

【3日目】蝶ヶ岳 → 常念岳(2857m) → 大天井岳(2922m) → 大天荘(泊)

【4日目】大天荘 → 西岳 → 東鎌尾根 → 槍ヶ岳 → 殺生ヒュッテ(泊)

【5日目】殺生ヒュッテ → 槍沢小屋 → 横尾 → 徳澤 → 上高地バスターミナル

夏山大会は、本校山岳部の活動の中心となる大会と位置付けているもので、縦走スタイル登山の総合力が試される山行となります。テントや寝袋、調理道具などの装備や予定日数分の食料を自分自身の力で持ち運び、毎日ご飯を作り、テントの設営と撤収を繰り返して山から山へ移動し続けるスタイルの登山です。荷物も重くなりつらさもありますが、山に長くいることができる分、夕焼けや朝焼け、雲と稜線の組み合わせなど、その時にしか出会うことのできない景色を見ることができたり、長い距離を自分自身の力で移動してきたという達成感を深く味わうことができます。

今回参加した2名の部員は、このようなことを深く感じることができたのではないかと思います。

以下部員の感想です。

「今回の夏山では僕がとても行きたかった槍ヶ岳に4日目に行くことができました。この夏山で一番きつかった日は3日目でした。去年も3日目がきつかったので、結局3日目がとてもきついと思いました。特に常念岳後のテント場までの道が太陽が照り、暑く、つらかったです。4日目は槍ヶ岳に行けるということを考えながら辛くても頑張ることができました! 初めての槍ヶ岳は少し怖かったけど岩登りが好きな僕にとってはとても楽しく槍の山頂からの景色はとても良かったです。4泊5日はきつかったけどその分の景色をみることができて良かったです!」

「今回の夏山登山は私にとって、最も辛い登山経験だったと思います。まず、1日目の道のりでは2時間程度で終わり、足への負担もほとんどない楽な日でしたが、次の日から自身の限界を常に刺激してくるとても苦しい日々になってしまいました。2日目は蝶ヶ岳ヒュッテに行き、それは一般的には普通の登山道だったのかもしれませんが私にとっては体力を削ぎ、足を止めるような道でした。3日目はもう一人の山岳部部員も一番きついというほどの傾斜で常念岳の岩場は私に今までの人生を鑑みても限界に最も近づけたと言えるような瞬間でした。4日目は3日目よりは負担が軽いといえども結局、とても苦しい日でした。西岳の頂上への道で思った以上に息が上がり、先が不安になってしまいましたが言葉どうりなんだかんだヒュッテ大槍に到着し、そこからの短いはずの殺生ヒュッテの道はその時の私にとって、地平線を眺めるような気持ちにするものでした。殺生ヒュッテに着いてからメインザックからサブザックに変更して、ついに大目玉の槍ヶ岳に登るところにまで歩いてきました。一歩一歩の足取りは非常に遅く、岩に張り付いていないとすぐに落ちてしまうような恐怖感で、先を見るたびにより大きさを増す花火大会の花火のように、より強い感動が恐怖に入れ変わった気持ちに駆られました。それでも体力を大きく削がれることはなかったので考える余裕もあって無事に山頂まで登り、槍ヶ岳のみではなくそれまでの道のりを含めた達成感が現れ、喜びたかったのですが狭い幅の頂上の下に広がる岩の波によってそんな余裕は与えてくれませんでした。下山でも恐怖し、足が震え、一歩間違えれば死ぬのを実感しました。5日目は下山のみでもう終わったような気分でしたがそんなことはなく、なかなかに長い道で4日分の疲れもあって足も動かしたくないと思わせてきて、精神的に一番辛かったのは5日目だったのかもしれません。長い岩場を越えて、平らな道を一歩一歩歩くたびに心を折るような衝撃を与えて来て、もう止まりたかったけれども止まらず歩き続けようやくバスに乗れた時は長いたびを終えたような安堵感に包まれました。まとめとしては辛い時がいつも隣にある日々で心も足も折れそうでも挫けず進めた心の成長を感じる日々だったと思います。」

《今回のコース、地理院地図をベースに作成》

《1日目、梓川に沿って比較的平坦な道を進む》

《1日目、調理風景、この日はとり野菜みそ鍋+ご飯》

《2日目、徳澤から蝶ヶ岳への登り、急な傾斜の樹林帯を登る》

《2日目、蝶ヶ岳山頂にて、テント場は山頂直下、背後に槍ヶ岳が見える》

《3日目、蝶ヶ岳から大天井岳への稜線は、左手に穂高連峰や槍ヶ岳の絶景を眺めることができる》

《3日目、常念岳山頂、百名山の山頂の看板は立派!》

《3日目、常念岳から常念小屋の下り、北アルプスらしい岩の登山道》

《3日目、大天荘のテント場。槍ヶ岳方面の眺めや安曇野の町を見下ろすことができる》

《3日目、大天荘背後の大天井岳山頂へ、槍ヶ岳を背景に、翌日からは「表銀座」を歩く》

《4日目、西岳への稜線を歩く》

《4日目、西岳山頂へ寄り道、槍ヶ岳を背景に》

《4日目、西岳を過ぎると道は少し険しくなり、安全のためヘルメットを着用し歩く、稜線を下る梯子》

《4日目、殺生ヒュッテに到着後、軽い荷物に変えて槍ヶ岳へアタック、槍ヶ岳はかなり大きくなってきている》

《4日目、槍ヶ岳山頂、少し雲が多い》

《4日目、山頂下の梯子、高度感がある》

《4日目、テントからの槍ヶ岳山頂、雲に隠れたり現れたりを繰り返していた》

《5日目、徳澤まで下山し、名物のソフトクリームを食べる、美味!》

【山岳部】令和7年度 第6回登山(夏山大会プレ合宿)~栂池自然園から白馬岳経由、猿倉下山~

7月19日(土)~20日(日)にかけて、夏山大会プレ合宿として白馬岳(2932m)へ1泊2日で登りました。

このコースは昨年の新人大会前に実施したコースでしたが、前回は雨のため途中までとなってしまっていました。メンバーは違いますが、再チャレンジとなった今回でした。天気に恵まれ、2日目は8時間の長めの行動であり、無事歩き切ることができて夏山大会へ向けてのよいトレーニングとなりました。稜線は景色もよく、富士山や白山、能登半島、夏山大会の山頂である槍ヶ岳などを眺めつつ歩くことができました。

《1日目、天狗原、前方の斜面の上が白馬乗鞍岳山頂》

《2日目、白馬大池にて、この日はここで宿泊》

《宿泊場所周辺は高山植物が多い、この花はチングルマ》

《2日目、暗いうちから出発し、船越の頭にて、朝日を迎える》

《2日目、朝日に照らされた稜線》

《2日目、稜線を進み、小蓮華山を越えると山頂が見える》

《2日目、コマクサ、人気の高山植物》

《2日目、急登を越えると山頂へ》

《2日目、山頂、人がすごく多く、人気の山であることを実感する》

《2日目、山頂下の山小屋にて、背後に小さいが立山や槍ヶ岳など過去に登ったあるいはこれから登る山を背景に》

《2日目、最後は大雪渓を下り猿倉へ》

【山岳部】令和7年度 第5回登山~砂防新道・観光新道~

7月6日(日)に夏山大会へ向けてのトレーニングとして、白山山頂(2702m)へ日帰り往復登山を行いました。

今回は、登りで砂防新道、下りで観光新道を利用しました。

3年生が引退してから最初の登山となりました。総勢2名の部員の内、1名が都合により欠席となり、部員1名・顧問2名の登山となりました。少人数ということもあり、比較的スピーディーに動くことができていました。

曇り空ではあるものの比較的に天気にぐまれ、上部については風も心地よく、初夏らしい登山となりました。また、今年は雪解けが遅かった影響で、普段この時期には見られることの少ない高山植物なども楽しむことができました。

夏山大会へ向けての十分なトレーニングができたと感じています。

以下参加部員の感想です。

今日の登山は一ヶ月ぶりの登山でその間も修学旅行や期末テストと被ってほとんど運動できてない状態だったので初めは少し心配していましたが、体力的には全然大丈夫でくだりまでしっかり歩けて良かったです。黒ボコ岩では少しだけ3点支持の練習をしたりと次の夏山に向けて練習もできていい登山になったと思います。白山の室堂から頂上にかけては霧がかかっており周りが全然見えずに真っ白な中歩きました!無事頂上まで登りきれたので良かったです!反省点もいくつか見つかったので次の白馬を通して夏山に備えたいと思います!!!楽しい登山になってよかったです!

《キヌガサソウ、群生を見られました。高山植物の中では比較的大ぶりなものです。》

《ミヤマキンバイなど、黄色い植物が楽しめる十二曲がりを登る》

《白山室堂にて、石川県の県花、クロユリ》

《山頂、時折、ガスが切れて室堂を眼下に望めるが、遠くの眺望はなし》

《弥陀ヶ原、これから雲へ突入!》

《観光新道、馬のたてがみにて、ニッコウキスゲの群生! ほんとに群生!》

《下山後、いつもの場所で撮影、今回は余裕のある表情》

【山岳部】令和7年度 県高校総体登山大会 ~チブリ尾根 2100m地点まで~

6月5日(木)~7日(土)にかけて行われた県高校総体登山大会へ参加しました。

1日目は、テント設営の審査、知識を問う筆記試験や炊事審査などが実施され、2日目に登山活動、3日目に学校同士の交流会が行われました。登山活動のコースは、例年コースとなっている砂防新道の登山口までの道路が開通していない関係で、市ノ瀬から直接登ることのできる市ノ瀬・別山道(チブリ尾根)で実施されました。3日間とも天気に恵まれ、快適な大会となりました。

大会までには、いくつかのトラブルもありましたが、部員はそれぞれのできることを、できる範囲で頑張っていたように感じました。そして、大会として他校の様子を目の当たりにすることで、自分たちに不足する部分も見えたのではないかと思います。3年生はこの大会をもって引退し、各自の進路実現に向かっていくことになりますが、山岳部での経験を活かし取り組んでくれたらと思います。

今大会の結果は、5位となりました。

以下、参加できた3年生の感想です。

「自分がこの部活に入ったきっかけは、なんとなくゆるく楽しめると感じたのと友達に誘われたからという理由でした。でもいざ山岳部に入ってみると練習がとてもハードだったり、一回一回の山では20kg近い荷物を持つなど今までなんのスポーツもしてこなかった自分には周りに追いつけずとても辛い3年間だったけど変な仲間たち(部員)に恵まれてとても良かったです。そして今まで山に登るたびに行動食やご飯を買ってきてくれた親にはとても感謝してるし、登山の知識やマナーを教えてくれた先生にもなんだかんだ言って感謝してます。」

「今回の総体は点数的には最も低い結果になってしまいました。まず、メンバーの状態が非常に悪く、メインメンバーの1人が交代することになり、万全ではない状態からスタートしました。テント設営では、大きなミスをすることはありませんでしたが、筆記試験ではほとんどの人が半分以下の点数になってしまいました。また、炊事審査では大きなミスをすることはありませんでした。次の日は、別山に登り、タイムアタックと歩行審査、読図審査がありました。

結果はやはり、体力面で減点がありました。ですが、読図審査では、一個以外ミスをすることがなかったので良かったです。結果としては、成長を感じられたところもありましたが、まだまだ、テスト面など見直すところがありました。次回はもうないんですけど、後輩には大会で気をつける点などを伝えようと思いました。」

「総体期間中は天気にも恵まれ、気持ちのいい青空の下で山を登ることができた。登る途中は少し疲れたが、最後まで登りきることができて、とても達成感があった。下山のことは疲れすぎてあまり覚えていない。余談だが、2日間顔パックをできたことが唯一の癒やしだった。総体に向けて私たちは準備に注力し、計画書を完成させた。私は概念図を担当し、詳しくわかりやすいものに仕上がった。副部長としてやったことは大して多くはないが、お米を美味しく炊けるように尽力した。総体に向けて白ごはん.comに書いてあるレシピのメモを用意したおかげもあって、2日とも美味しいお米を炊き上げた。総体で私たちは多くのことを経験し、学んだ。あの場所での出来事はきっと今後の将来にも活かせると信じている。」

「この総体は自分達3年生にとって最後の登山になりました。そんな中、準備はグダグダ、メンバーが揃わないなどいつも通りのハプニングが起こり、内心大丈夫か不安になりながらもひどい結果ながらなんとかやり切ることはできました。特に体力が駄目で自分たちのトレーニング不足を実感しました。自分はA隊として行動できたと思うし、総体に向けての準備でもしっかり動くことができて悔いなく引退できます。もう登山をすることはなくなると思いますが今までの活動は決して無駄になることはないです。この経験を活かしてこれから頑張っていきます。」

「この3年間は体力的にも精神的にも成長出来た期間だったと思います。登山中の友達との助け合いだったり悪天候の時の注意点など普段の生活でも使えるようなことあり多くのことを学びました。2年生の時の大長山、赤兎山が一番印象に残っていて自分でコース中の植生や何が見えるのかなど調べてそれまでの苦労が山頂の景色で吹っ飛んだような達成感がありました。この3年間の活動で得た知識や考え方の姿勢などを今後も生かして行きたいと思いました。」

「自分が山岳部に入った理由は高校に入学する前は父とよく登山をするのが趣味で高校でも部活で続けたいと考えたからです。1年生の頃は入部したばかりでどんなことをするのかさっぱり分かりませんでした。顧問の先生や先輩方に丁寧に教えてもらいだんだんと慣れていきました。最初の大会は新人大会で、自分はいきなりA隊でとても緊張しました。最初の大会だったので細かいルールを知らなく減点されましたが3位をとることができたので良かったです。2年生のときは基本的にA隊で大会にも慣れてきてミスはありましたが、自分ができることを精一杯できたと思います。3年生は足の怪我で大会に出られなかったのが悔しかったです。3年間を通していろいろなことを学べたので、今後にこの経験を活かしていきたいです。」

《1日目、テント設営審査》

《1日目、炊事審査(夕食)》

《2日目、登山行動日、天気に恵まれ、白山山頂が良く見えた》

《2日目、今大会の最高到達地点2100m地点にて白山をバックに、A隊メンバーのみ(B隊は時間の関係上、チブリ尾根避難小屋までの登山活動となった)》

《3日目、交流会にて、レクリエーション終了後、各学校の参加した3年生全員が、これまでの思いを話す。》

《閉会式などすべて終了後の記念撮影。「やり切った」という解放感にあふれているのでしょうか??》

◇12月、1月の行事予定はこちら

◇令和7年度年間行事計画はこちらをご確認ください。(年度当初の計画のため、毎月の予定でご確認ください。)

2027年に石川県で全国高等学校総合文化祭が開催されます。

◇「不登校児童生徒の保護者のための支援ガイド」について

石川県教育委員会作成のガイドブックです、次のリンクからご覧ください。 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/gakkou/documents/r06shiengaido.pdf