宮っ子の活動を紹介しています

力作がずらり!夏休み作品展

今日は1年生の作品展を紹介します☆

「あ」から始まる「あいことば」

2学期初日。教室をのぞいてみると…

夏休みの工作や自由研究の紹介をしていたり、早速勉強の準備を始めていたり…どのクラスも落ち着いて取り組む様子に感心しました。

初日の教室の黒板には、担任からのメッセージも。

「自分も友だちも大切に」

「すすんでチャレンジする」

「よくかんがえてこうどうする」

「考動と挑戦」

「たくさんある2学期の成長のチャンスを生かそう!」

「相手を大切にする!」

「みんなで協力」「一人一人がチャレンジ!」 等、

担任の熱い思い:ステキな言葉がたくさんありました。

きっと素晴らしい2学期になると期待しています。

始業式でも、「3つのあ」の話をしました。

難しいと思えることも、まずは挑戦!

心がつながるあいさを大切にし、

声をかけ合い、みとめ合い・学び合って(あい)

お互いを大切に感謝し合いながら、 (ありがとう)

あきらめずに 一歩ずつ 進んでいきましょう☆(あきらめない)

みんなで「みやつこ」パワーを高めていきましょう。

学校だより9月号もご覧ください。

さあ!みんなの力で最高の2学期に!

いよいよ今日から2学期のスタートです。

今日からさっそくグッドマナーキャンペーン「ふれあいあいさつデー」もスタートしました。早めの登校をしてくれた児童会の子どもたち、保護者・地域の方々が参加してくださり、心がほっと温まる初日のスタートとなりました。

今日までのご家庭・地域の皆様の見守りにこの場をお借りしてお礼申し上げます。「ありがとうございます。」

1学期、5年生があいさつ標語を考えてくれたのですが、その代表の標語が看板としてプレゼントされました。玄関に置かせていただきました。

「あいさつで みんなのえがお さかせてく」

ぜひ、みんなの力と心・知恵を合わせて、最高の笑顔かがやく2学期にしていきましょう。

ご家庭・地域の皆様、今後もどうぞよろしくお願いいたします。

1学期終了!ご理解・ご協力ありがとうございました!心に残る夏休みに☆

72日間の1学期も、今日が終業式です。

石川県独自の緊急事態宣言が発出されるなど、様々な対応が求められることもありましたが、ご家庭・地域の皆様の温かいご理解・ご協力のおかげで、子どもたちも「安全・安心」に「楽しく(学びがいのある)」学校生活を送ってくれました。

特に、地域の皆様には、登下校の見守りや朝の検温チェック、水泳等の学習サポートなど、あらゆるところで子どもたち・教職員を支えてくださり、この場をお借りして心から感謝申し上げます。

「子どもの声を聞くと元気をもらえる!」と言ってくださる方もおられて、私たち職員一同も、その言葉に元気を頂きました。

明日から長い夏休みになりますが、

ぜひ、ご家族で目標を話し合い、チャレンジしましょう。

・何か一つ根気強くやりぬくことを決めて取り組む

・大切な自分や身近な人のこころや命を大切にする考動をする

先生たちは、いつも心から全力で皆さんを応援しています。8月24日登校日に、達成感のある笑顔に再会することを楽しみにしています。

6年生による「1学期のふり返り作文」と「学校だより夏休み号」を載せますのでご覧ください。

おいしい給食いただきます。

今日は「東京メニュー」です。

・牛肉とあさりの深川ちらし

・小松菜の冷やしうどん

・カスタード入り今川焼き

をいただきました。

「深川めし」は東京都の郷土料理で、あさりを使った炊き込みご飯です。今日の給食では、酢飯の上に具材を載せて、ちらし寿司風になっていました。

「小松菜の冷やしうどん」に使われている小松菜は東京生まれで、東京都の農作物の中でもトップを占めています。

「今川焼き」は、江戸時代に「今川」というところで売られていたことが由来です。全国各地に広まり、それぞれの地域で「大判焼き」や「回転焼き」とも呼ばれ、親しまれています。

もうすぐ開催される東京オリンピック。アスリート達がこれまでの練習の成果を十分に発揮できるよう、精いっぱい応援しましょう。

こころと手話で言葉をつなぐ!~4年生・ゲストティーチャーから学ぶ~

6月に「アイマスク体験」「車いす体験」 を実施し、自分たちがやってみることで障がいのある方々に寄り添い、「自分たちにできることは…」という思いを持ち始めた4年生。

7月9日(金)には、聴覚に障がいのある方においでいただき、お話を伺いました。「これまでは、『口形』から相手の話を読み取り会話ができていたが、コロナのためにマスクをするようになって、不便なことが植えた」ようです。この時間は、通訳の方も含め、マウスシールドを付け、距離をとってお話をしてくださいました。

「耳が聞こえにくいのは不便だけど、不自由・不幸ではない」、「たくさんの人が理解して、支え合うことが大事」とおっしゃったときの表情は明るく、ひととしての生き方を教えてくださった気がしました。

子どもたちも、この日のために手話を練習して自己紹介したり「幸せなら手を叩こう」のうたを披露したりと、充実した時間を過ごすことができました。

ふり返りには、「人の役に立つ仕事をしたい」という内容のものが多く、一つ一つの出会いが心の成長につながっているのを感じます。

災害から身を守る考動を‼~シェイクアウトいしかわに参加しました~

石川県では、県民一人一人の身の安全を守る考動が被害の軽減につながることから、「シェイクアウトいしかわ」という取組を通して、県民一斉の防災訓練を実施しています。

安全行動の基本は「しゃがむ」「隠れる」「じっとする」です。訓練開始の11時。3時間目の授業中ですが、みやつこたちも訓練に参加しました。

どの学年も訓練の放送や先生方の指示に従い、落ち着いた訓練ぶりでしたが、地震が発生した際、一人ひとりを取り巻く状況は様々で、とるべき行動も変わってきます。

また、地震だけでなく台風や風水害など災害の種類も様々です。

学校では、地震だけでなく火災や不審者、引き渡し訓練などを行っています。ぜひ、大切な家族が安全安心に過ごせるように、今回の訓練や日頃のニュースをご家庭でも話題にしていただき、災害に対する備えを意識する機会を持っていただけることをお願い致します。

おいしい給食いただきます。

今日は「七夕メニュー」です。

・白飯

・星のかきたま汁

・フライドチキン

・太きゅうりのレモンサラダ

・天の川ゼリー

をいただきました。かきたま汁には、米粉でできた星形のお餅が入っていました。

七夕は、織姫を彦星が一年に一度、天の川を渡って会えるという物語があります。織姫(ベル)と彦星(アルタイル)の実際の距離は15光年。光の速さで15年もかかるのだそう…。

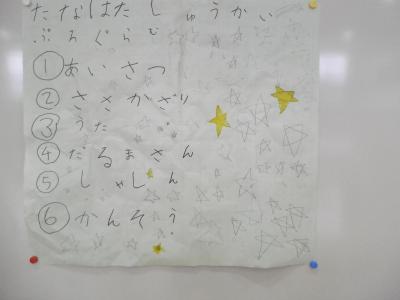

明日は7月7日!七夕集会~1・2年生交流学習~

明日は7月7日。七夕です。図書室も季節の飾りや図書でにぎやかですが、体育館では、1・2年生合同で「七夕集会」を行っていました。

計画したのは「1年生」です!遠足などで「いつもお世話になっている2年生を楽しませたい!」と、一人一役で会を計画してきたのです。

会の進行やあいさつ・ゲームまで、1年生主体の会に、2年生も笑顔で楽しんでいました。

「つながりを大切にする」みやつこの姿、見ている人も笑顔にしてくれます☆

水泳学習スタート!~たくさんの方々に見守られて~

今週から、プールでの学習が始まりました。

コロナ対策のため、友だちとの間隔を十分に取り、おしゃべりもありません。集中して学習に取り組む態度が光ります。

地域の方も毎日毎時間いらしてくださり、子どもたちの頑張りを応援してくださっています。

本当にありがたいことです。心から感謝申し上げます。

たくさんの方々に見守られて、水泳力と心の力をパワーアップするチャンスにしてほしいものです。

がんばれ!みやつこ☆

~プール開き校長あいさつより~

・自分の目標をしっかり立てて努力を続ける力

・自分たちを応援してくださる方々に感謝し応えようとする心

・お互いの命を守るためのきまりを必ず守る考動

この3つを大切にして、安全・安心で楽しい(学びがいのある)プールでの学習を行いましょう。

宮竹小学校オリジナルキャラクター

みーやん

●宮竹小学校は令和7年度文部科学省リーディングDXスクール協力校、生成AIパイロット校協力校です。