日々のできごと

楽しかった修学旅行

3年生は4月26日(水)~28日(金)の3日間修学旅行に行ってきました。

26日(水)は奈良の東大寺,法隆寺に行きました。

教科書で見たことある建築物を実際に目の当たりにして,大きさや迫力を生で感じることができました。

夕食後はお笑いライブ体験がありました。

27日(木)は大阪の大阪城,海遊館,USJに行きました。

大阪城の天守閣からの眺めは最高でした。

午後からはお楽しみのUSJでした。

時間いっぱい楽しみました。

28日(金)は京都で自主プランした。

タクシーの運転手さんに案内してもらいながら,各班で京都の名所を巡りました。

観光客が多く,特に清水寺では山門まで辿り着くまでが人混みがすごく大変でした。

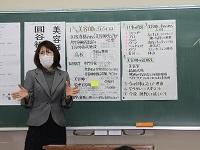

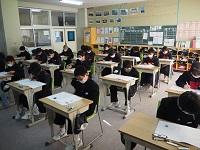

授業参観

4月21日(金)に授業参観があり,70名を超える保護者の皆様に参観していただきました。

どの学年の生徒も活発に意見を出したり,対話をしたり,考えを深めたりすることができました。

1年1組 国語

2年1組 英語 2年2組 道徳

3年1組 道徳 3年2組 社会

授業に協力していただいた保護者の皆様ありがとうございました。

また,4年ぶりに育友会総会を対面式で行うこともできました。

前期生徒会委員会発足!

4月12日(水)前期の委員会活動がスタートしました。

この日のために各委員長は担当の先生に相談しながら入念に準備を行なっていました。

どの委員会も活発な話し合いが行われ,活動計画が練り上げられていました。

この日にまとまった計画は,後日学級討議を行い,生徒総会で審議されます。

1年生の皆さん、入部待ってます!

4月11日(火)に部活動紹介がありました。

部活動は中学校から始まる活動でもあり,1年生にとっては一番関心の高いものです。各部の紹介を、みんな真剣に見ていました。

2・3年生は自分たちの所属する部活の魅力を伝えようと工夫を凝らした紹介をしました。

今日から4/18までが見学・体験期間になります。

1年生は最後まで自分が続けられる部活をよく考えて選んでくださいね。

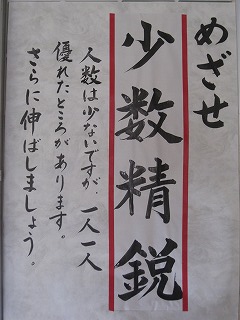

中学校生活で大切なこと

4月10日(月)の4限目に,穴水中学校で過ごす上で大切にしてほしいことについて全校生徒で共通認識するために全校集会を行いました。

『学び合い・認め合い・輝き合い』の充実のために,今年度は特に挨拶を“自分から”することを大切にしていきましょう。

入学おめでとうございます

4月7日(金)に入学式が行われました。

29名の新入生が穴水中学校の仲間に加わりました。

呼名の返事も元気があり素晴らしかったです。

新入生代表が述べた誓いの言葉は大変力強く,これからの中学校生活への希望に満ち溢れていました。

入学式の後は緊張がほぐれ,新入生全員の記念すべき1枚目の記念写真を撮りました。

みんないい笑顔です。

全校生徒114人で今年も穴水中学校を盛り上げていきましょう!

新体制発表!

4月5日(水)に新任式があり,今年度から穴水中で勤務される6名の先生方の紹介が行われました。

新任式後は,7日(金)に行われる入学式の会場準備を在校生で行いました。

準備完了後に玄関で令和5年度の学級名簿が発表されました。

新しいクラスで1年間頑張りましょう!

3月は別れの季節

3月24日(金)に離任式がありました。

10日に3年生47名が卒業し寂しい思いをしたばかりですが,7名の先生方ともお別れすることになりました。

離任される先生方には大変お世話になりました。

4月からの新しい場所でのご活躍を祈念しております。

よりよい穴中にするために

3月17日(金),来年度の前期生徒会役員選挙がありました。

立候補者は自分が生徒会役員になって実現したいことを,具体例を挙げながら大きな声で堂々と演説しました。

演説から緊張も伝わりましたが,それ以上に一人一人が真剣に生徒会をよくするために考えたことを,全校生徒の前に立って演説している姿が大変立派でした。

演説の内容から、来年度の生徒会がどうなるのか今からすでにワクワクしています。

選挙管理委員の皆さんも、準備,運営と大役を果たすことができました。

英語でプレゼンテーション

3月17日(金),2年生は英語の時間に自分が行ってみたい世界遺産について英語でプレゼンテーションを行いました。

英語でスライドをつくり,英語で説明するという日本語が一切ないものでした。

伝えたい内容が上手にまとめられた、とても分かりやすい発表でした。

【職業人講話】「働く」って?

3月13日(月)1年生は総合的な学習の時間に、キャリア教育の一環として職業人講話を行いました。

講師として、鉄道運転手とイラストレーターの方々に来ていただきました。

それぞれの仕事に就いたきっかけや、仕事に対する向き合い方、周りの人と協力することの大切さ、今後大事にしてほしいことなど、穴水町の未来を担う中学生たちに、熱い想いを語っていただきました。

将来の夢はまだ漠然としている1年生ですが、貴重なお話をメモをとりながら真剣に聞き、積極的に質問していました。今後の、進路選択・職業選択の時にヒントとなる内容がたくさん詰まったご講話でした。

解答用紙はあなたのこれからの人生

3月10日(金)に卒業式が挙行され,47名の生徒が卒業しました。

卒業生は3年間マスクをつけての中学校生活となりましたが,最後の学校行事はお互いの表情が見える形で臨むことができました。

卒業証書を受け取る卒業生の姿から,中学校生活3年間での体と心の大きな成長を感じました。

卒業生の新しいステージでの活躍を、職員一同応援しています。

「よーい,はじめ」

救える命を救えるように

2月14日(火),2年生は救命講習に臨みました。

前日に事前講習を受けての講習でした。

(興味がある方はこちらをクリックしてください)

初めに、事前学習の定着確認をするミニテストを受けました。

すぐに講師の先生方が採点し,全体で多かった間違いについて解説をしていただきました。

その後,5つの班に分かれて心肺蘇生法(胸骨圧迫とAEDの使用方法)の実技講習を一人ずつ体験し,最後に修了テストを受けました。

全員が普通救命講習修了証を手にすることができました。

今後,万が一そういった場面に遭遇したときは,この講習で学んだことを生かして率先して行動してほしいと思います。

穴水消防署,女性消防団あすなろ火女組の皆さん,丁寧にご指導いただきありがとうございました。

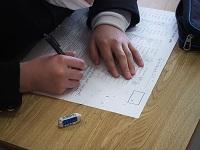

学年みんなで協力し合った成果はいかに・・・・・・?

2月13日(月),今年度2回目のスペリングコンテストがありました。

この日に向けて,各学年や各学級で協力して英単語を覚えようとしている姿が印象的でした。

はじめは学年平均70点台からのスタートでしたが,本番直前には80点を超え,本番ではどの学年も学年平均90点超えを達成することができました。

生徒は、「学習で大切なことは、一人ひとりの努力とみんなの協力だ」ということを実感していました。

元服にちなんで 14歳の決意

2月8日(水),穴水町立志のつどいが行われ,2年生が参加しました。

吉村町長,大間教育長,大家教育委員からお祝いと激励のお言葉をいただきました。

生徒代表の意見発表は、大きな声で堂々と自分の夢を発表することができました。

記念講演では、星稜高校野球部名誉監督の山下智茂氏に,一流の人として生きていくために必要なノウハウをお話いただきました。

生徒は真剣な表情で,たくさんのことをメモしていました。

- よい出会いのために自分磨きをがんばりたい。

- 人生の80%は失敗で成功は20%しかない。だから失敗しても挑戦をやめないでいたい。

- 叱られたら下向かずに「ありがとうございます。」と言える人になりたい。

- 朝は「希望」に起き,昼は「努力」に生き,夜は「感謝」に眠る。特に朝を頑張りたい。

生徒の感想には今後頑張っていきたい決意が述べられていました。

立志式を前にして

1月31日(火),大間順子穴水町教育長をお招きし,2年生を対象に進路についてお話をしていただきました。

ご自身の経験を踏まえて,

- 社会人として独立するまでに身に付けておきたい学力,人間力,応用力

- 仕事を選ぶときのポイント

- 自分の好きなこと,得意なことを発見するコツ

- 絶対にやってはいけないこと

など,将来の進学や就職に向けて大切にしてほしいことをお話していただきました。

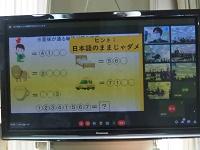

4月から新生活に向けて

1月26日(金)は穴水小学校,1月30日(月)は向洋小学校の来年度入学予定の6年生を対象に、生徒会執行部の生徒がオンラインで説明会を行いました。

生徒会の生徒はこの日に向けて,何度もリハーサルを重ねていました。

生徒は落ち着いて,小学生にわかりやすく説明をしていました。

説明後には6年生からたくさんの質問がありました。

来年みなさんと穴水中学校で学べる日を楽しみにしています。

白熱!! 球技大会!!

1月19日(木),学校公開日でした。

各学年の体育では球技大会が行われ,どの学年も白熱した戦いが繰り広げられました。

チームで声をかけ合ったり,仲間のミスをカバーし合ったり,得点した仲間に駆け寄って喜んだり,ワンプレーワンプレーに小さなドラマがありました。

【1年生】

【2年生】

【3年生】

新春 書初め大会

あけましておめでとうございます。

1月10日(火),三学期がスタートしました。

始業式では,校長先生から新年の目標を立てる上で大切な考え方についてお話がありました。

その後,書き初め大会が行われました。

生徒は集中力を高め,一筆一筆丁寧にかいていました。

【1年生】『不言実行』

【2年生】『新たな目標』

【3年生】『旅立ちの春』

生徒の書き初めは学校公開(1/19)まで展示してあります。

ぜひご覧ください。

ベストスコアを目指して

12月20日(火),放課後にタイピングコンテストが行われました。

生徒は目標とするスコアを目指して頑張りました。

どの生徒も練習開始時に比べてタイピング力が大きく向上しています。本番でベストスコアを出した生徒も多くいました。

タイピング力の向上によって、短時間で感想を書いたりまとめをしたりすることができるようになっています。

教育長をお招きして

12月14日(水)大間順子教育長が、3年生に「今 進路について考える」というテーマで講演をして下さいました。

進路実現に向けて準備を進めている3年生は、真剣な表情で耳を傾けていました。

ローウェルについて発表(2年生)

11月30日(水),12月8日(木)に,2年生は穴水町とゆかりのある天文学者Percival Lowell(パーシヴァル ローウェル)について調べたことを総合の時間に発表しました。

ローウェルに関連したことを班ごとにスライドにまとめ,プレゼン形式で発表しました。

リハーサルでの反省を生かし,どの班も声の大きさを意識して発表することができました。

発表を聞けば聞くほど,ローウェルの偉大さを再認識できる時間になりました。

発表資料はプルートにてしばらく展示される予定です。

教師の発話量が少ない授業を目指して

11月16日(水),奥能登教育事務所から指導主事をお招きし、授業力向上のためのアドバイスをいただきました。

いただいたアドバイスを生かし,今後もよりよい授業を目指して生徒のために頑張ります。

ボラ待ち櫓フォーラム

11月13日(日)にボラ待ち櫓フォーラムが開催されました。

穴水中学校の代表2名が参加し、しおさい林道での植物観察会について発表しました。

そのあとフォーラムでは、「穴水のどんなところが好きか」「穴水がどんな町になってほしいか」意見発表をしました。

1年ふるさと学習 地域探索②

11月11日(金)に1年生が地域探索を行いました。

穴水大宮と来迎寺に行き、歴史についてお話をしていただきました。

地域にあるお宮やお寺ですが、初めて聞くことが多くあらためて穴水町の素晴らしさを感じ取ることができました。生徒たちは、メモや写真をもとに、学んだことをレポートにまとめます。

チョウジソウ移植

11月9日(水)ボランティアチームがしおさいの道にチョウジソウの移植を行いました。

チョウジソウは、川岸などのやや湿った草地に自生する植物ですが、現在準絶滅危惧種に指定されています。減少の原因は、自生地である湿地を人間が開発のために切りひらいたり、護岸工事を行ったことなどが影響しているようです。

この活動を通して、ボランティアチームのメンバーは、希少植物を大切にしたいという思いを一層強く持っていました。

1年ふるさと学習 地域探索①

11月8日(火)に、1年生が地域探索で「中居鋳物館」と「さとりの道」に行きました。

実際に自分の足で歩き、自分の目で見ることで穴水町の歴史や文化についてより深く知ることができました。生徒たちは、真剣にメモをとったり、Chromebook を使って写真や動画に収めていました。

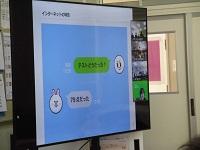

LINEオンライン講座

11月2日(水)の5限目にLINEみらい財団によるオンライン出前授業がありました。

LINEでのリスクの見積もりについて講師の先生から話を聞いた後,実際にLINEの画面のカードを用いて,この後の展開を予想したり,どのような返信をすればよいかを考え,グループで議論しました。

生徒の日常でもありえる場面が多く,自分事として問題を捉え,解決策を出すために悩んだり,相談したりする様子が多く見られました。

今回の授業で学んだことを生かして,情報端末やSNS等をを上手く活用してほしいと思います。

緊急地震速報訓練

11月2日(水) 10:00 町の緊急地震速報訓練に本校生徒も参加しました。

授業モードから命を守るモードへと頭に切り替えて,素早い動きで安全を確保するために行動することができました。

地震などの災害はいつ起こるかわからない分,今日のような訓練は大変大切です。

万が一の場合は,今日のように行動して自分の命を守りたいですね。

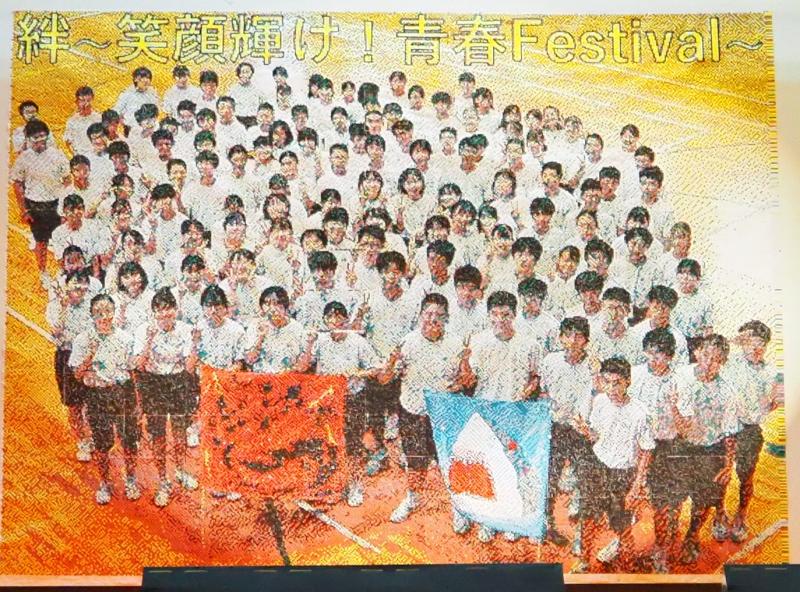

絆 ~笑顔輝け!青春Festival~

10月29日(土) 文化祭がありました。

スローガンは,「 絆 ~笑顔輝け!青春Festival~ 」。

吹奏楽部による演奏でスタートしました。3年生が抜けて初めてのステージでしたが,2年生も1年生も堂々と演奏する姿は立派でした。

1年生はモザイクアートの壁画,2・3年生は演劇に取り組みました。

≫ 1年生

≫ 2年生

≫ 3年生

クラス合唱では,クラス一丸で奏でるハーモニーが大変素敵でした。

≫ 2年生

≫ 1年生

≫ 3年生

スローガンにもあるように,笑顔が輝き,クラスのみんなや全校生徒との絆が深まった文化祭となりました。

1年生は先輩になるための準備,2年生は最上級生になるための準備,3年生はきたる受験や進路選択に向けての準備が始まります。

今日の文化祭で強め,深めた絆を大切にしてクラスメイトや学年全体でそれぞれの次のゴールに向けて頑張っていきましょう!!

文化祭にむけて

文化祭学習が着々と進んでいます。

1年生はステージ画を制作しています。

2・3年生は演劇です。

そして、1年生から3年生の各学級で合唱に取り組んでいます。

文化祭当日まであとわずか。

それぞれどのような発表になるのかとても楽しみです。

文化祭前の試練

10月20日(木),21日(金)は中間テストです。

一日目の今日は3教科のテストが行われました。

落ち着いた様子で50分間集中して取り組んでいました。

1点でも多くとれるよう見直しを入念にする様子もありました。

〇3年生

〇2年生

〇1年生

明日もう2教科あります。

目標としている点数がとれるよう頑張ってほしいと思います。

中学生議会

10月17日(月)に中学生議会が3年ぶりに開催されました。

3年生の代表15名が、日常の生活の中で中学生の視点で疑問に思っていること、感じていることを質問しました。

議長、副議長、書記も3年生が担当しました。

議会の最後に、吉村町長は「今日話合われたことを友人や家族と意見交換し、自分と違う考え方の人がいるということを実感してほしい」と話されました。

3年生にとって、地方自治について学ぶ貴重な機会となりました。

後期生徒総会

10月13日(木)に後期生徒会役員並びに学級役員の任命式がありました。

後期からは生徒会役員は2年生になります。

緊張しながらも,真剣な表情で任命式に臨んでいました。

任命式後には,各学級の会長からの意見発表があり,自分たちのクラスのよさやこれからに向けての抱負を発表してくれました。

その後の生徒総会ではどの学年からも多くの質問が出て,大変活発的な総会になりました。

修学旅行の思い出

修学旅行の思い出をまとめた掲示物が完成しました。

職員室横に掲示してあります。

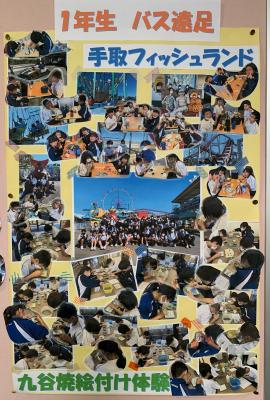

バス遠足(1年生)

9月30日(金)1年生は学年の絆を深めることを目標に、加賀方面にバス遠足を行いました。

九谷焼絵付け体験では、一人ひとりが思い思いの絵を描き完成させました。

焼きあがった自分だけの絵皿が届く日が楽しみです。

手取フィッシュランドでは、昼食をとりました。

休憩時間には、班ごとにアトラクションで楽しみました。

1年生全員が目標を達成することができた1日でした。

※バス遠足の様子をまとめたものです。職員室横に掲示してあります。

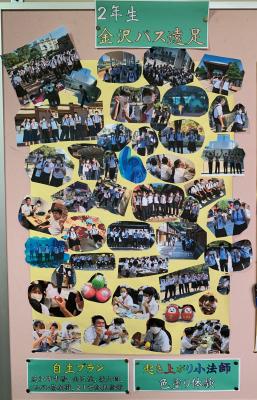

金沢自主プラン(2年生)

9月30日(金),2年生は来年度に予定されている修学旅行の練習を兼ねて金沢市街で自主プランを行いました。

3〜4人の班ごとに総合の時間に立てた計画をもとに,近江町市場,尾山神社,21世紀美術館,東茶屋街,兼六園などを巡りました。

どの班も時間に遅れることなく集合場所に集まれたことは大変立派でした。

来年の修学旅行に向けて良い経験になった1日でした。

また、この日最後の活動は観光物産館での「起き上がり小法師」作りでした。

かわいい作品がたくさん出来上がりました。

※バス遠足の様子をまとめた掲示物です。職員室横に掲示してあります。

修学旅行3日目 京都自主プラン~帰宅

修学旅行3日目は、京都班別自主プランでした。

各班で計画したコースを、タクシーの運転手さんに案内してもらいながら見学しました。

18:30 お家の方が待つ学校に到着しました。

全員元気に帰って来ることが出来ました。

生徒はたくさんのお土産とお土産話を持って帰路につきました。

修学旅行2日目 あべのハルカス〜USJ

修学旅行の2日目最初の見学地は、日本一の超高層ビルあべのハルカスです。普段は見ることのないバックヤードを見学しました。そのあと地上300mの展望台に上がり、大阪の景色を楽しみました。

そのあとはUSJで楽しい時間を過ごしました。

修学旅行1日目 東大寺

東大寺から春日大社まで、ガイドさんにいろいろな説明をしてもらいながら歩きました。鹿が多い!

修学旅行1日目 平等院鳳凰堂

最初の見学地は平等院鳳凰堂です。出発の時はやや肌寒かったのですが、だんだん暑くなってきました。

交通安全をお願いします!

9月27日(火)生活体育委員会の2年生6人が、どんたく穴水店で交通安全を呼びかけました。「交通安全をお願いします」と買い物客に声をかけ、啓発グッズを配りました。

ふるさと学習 ~ぶどうの収穫~

9月21日(水)3年生が能登ワインで、ぶどうの収穫を行いました。

このぶどうは、5年後の成人式で町からプレゼントされるワイン作りに使われます。

3年生は、5年後の自分を想像しながら楽しそうに収穫していました。

お世話をしていただきた能登ワインの皆様、穴水町教育委員会の皆様、ありがとうございました。

交通安全教室

9月16日(金)に交通安全教室が行われました。

スタントマンが再現する実際の事故が起こるシーンはとても迫力があり、本当にけがをしたのではないかと心配になるほどでした。

説明の中で、自転車に乗っている人は「被害者にも加害者にもなることがある」というお話を聞いて、みんな真剣に見ていました。

交通安全教室の振り返りの感想には、全校生徒の交通安全に対する意識の高まりが書かれていました。

後期生徒会役員選挙

9月14日(水)に後期生徒会役員選挙が行われました。立候補者は、自分の思いをしっかりと述べていました。

奥能登 鉄道事故救出・搬送訓練

9月9日(金)【救急の日】に鉄道事故救出・搬送訓練が行われ、3年生が参加しました。

バスと気動車が衝突し、負傷者が多数発生したという想定の訓練です。

3年生は、気動車とバスの乗客としての負傷者、事故後の搬送と応急処置を手伝うグループに分かれ、訓練に参加しました。

緊迫した雰囲気の中での訓練に、3年生はそれぞれの役割を自覚し参加していました。

新チームで臨む初めての公式戦に向けて

9月8日(木)に9月10日から始まる新人大会に向けての激励会がありました。

大会に出場する2年生が一人一人全校生徒の前で大会に向けての抱負を述べました。

人前で話すという緊張感も伝わってきましたが,自分の胸に秘めた大会への思いを自分の言葉で表現することができました。

選手の入退曲を演奏してくれた吹奏楽部も3年生が抜けて初めての公での演奏でした。

それぞれの部の健闘を祈ります!

完全燃焼~バトンと思いをつなげ~

9月4日(日)体育祭が行われました。

天候に恵まれ,赤団と青団の白熱した戦いが繰り広げられました。

前日の雨のため,当日の朝は会場準備から始まりましたが,生徒が段取りよく進め,予定より早く準備を終えることができました。

序盤は赤団が連勝し,このまま優勝するかと思いましたが,青団がそこから粘りを見せました。

赤団も青団も互いに譲らず,勝負は最終種目の選抜リレーまで決まらない接戦となりました。

結果は選抜リレーを制した赤団が優勝を飾りました。

炎天下の中で接戦を繰り広げた生徒は,スローガンにもあるように完全燃焼していました。

保護者の皆様には,暑い中ではありましたが,生徒に対する声援と片付けに協力いただきましてありがとうございました。

気持ちいい挨拶で二学期スタート!

9月1日(木)二学期がスタートしました。

グッドマナーキャンペーンということで,朝早くから町長,副町長,教育長,警察署署長をはじめ、日ごろから中学校を支えていただいている多くの方が、登校する生徒に声をかけて下さいました。

天気は雨でしたが,生徒は二学期スタートの朝を気持ちよく迎えることができました。

グッドマナーキャンペーンにご協力いただきました各関係機関の皆様、保護者の皆様,地域の皆様も朝早くから本当にありがとうございました。

始業式では,校長先生が各学年ごとに二学期にチャレンジしてほしいことを話しました。

そして,9月から新しくALTとして英語を教えてくれるニコラスさんの紹介もありました。ニコラスさんからは日本語で自己紹介がありました。ニコラスさんと一緒に楽しく英語を学んでいきましょう!

応援練習はじまる

8月24日(水)、 いよいよ体育祭に向けての応援練習が始まりました。

分かりやすく丁寧に教えようとする3年生と,それを理解して覚えようとする1・2年生。

本番までの練習時間の中で,学年を跨いだ縦のつながりが強くなってくれることを期待しています。

9月3日(土)の体育祭本番の応援合戦が楽しみです。

働くことを体験(2年生)

7月27日(水),28日(木)の2日間,2年生はキャリア教育の一環としてわくワーク体験(職場体験)に行ってきました。

穴水町内の事業所に協力をいただき,生徒は貴重な経験をさせていただきました。

生徒は真剣な面持ちで仕事に取り組んでいました。

各事業所の皆様方には,丁寧な準備と指導をいただきました。

ありがとうございました。

幼児用のおやつ作り

7月22日(金)に3年生は家庭の授業で,調理実習を行いました。

班に分かれてホットケーキミックスを使った幼児向けのおやつを考え,実習を行いました。

思い通りにできたところ,思い通りにならなかったところもあったようです。生徒は班のメンバーと協力して取り組むことができました。

充実した夏休みを

7月22日(金),県大会の納賞を行ったあと,一学期の終業式を行いました。

校長先生からは,

心が変わば行動が変わる。行動が変われば習慣が変わる。習慣が変われば人格が変わる。人格が変われば運命が変わる。40日間の夏休みで何かやってみよう(心が変わった)と思ったことに挑戦してほしい。

と生徒に向けて話がありました。

40日間ある夏休みにしかできないことにチャレンジしたり,家族と過ごす時間を大切にしたりしてほしいと思います。

終業式の後,ALTのGabrielle Ting先生の離任式を行いました。

生徒からはギャビ先生と親しまれ,1年8ヶ月の間英語の授業で大変お世話になりました。

長谷部まつりに向けて 全校で地域貢献

今週末の23日(土)に3年ぶりに開催される長谷部まつりに向けて,7月20日(水)に全校生徒で地域清掃を行いました。

清掃前に美化委員会委員長から地域清掃の目的と方法について,Google Meetを使ってオンライン上で説明がありました。

1年生はあすなろ広場近辺,2年生は町役場近辺,3年生は駅近辺の清掃活動を行いました。どの学年も積極的にゴミを拾っていました。

袋にたまっていくゴミを見ながら,生徒は自分たちの手で穴水町をきれいにできていることを実感していました。

ベストを尽くした県大会

16(土),17日(日),18日(月)の3日間にわたって行われた県大会および県吹奏楽コンクールでの入賞をお知らせします。

卓球部

石川県中学校卓球大会 女子団体 3位

吹奏楽部

石川県吹奏楽コンクール 金賞

県体・県吹奏楽コンクールに向けて

7月14日(木)に16日(土)から始まる県体・県吹奏楽コンクールに出場する選手の激励会が行われました。

選手たちは大会への抱負を全校生徒の前で述べました。

吹奏楽部はコンクールで演奏予定の曲を演奏してくれました。

これまでの部活動で楽しかった思い出,辛かった思い出などいろいろあったと思います。そのすべてをエネルギーにして部員一丸となって頑張って下さい!

2週間後のわくワーク体験にむけて

7月13日(水)に2年生は7月27日から始まる「わくワーク体験」にむけて,ジョブカフェ石川から講師の方をお招きしてマナー講座を実施しました。

生徒は,

- マナーが必要な3つの理由

- あいさつの基本

- 働く人に必要な態度

について,メモをとりながら話を聞くことができました。

講義の後は,実際に挨拶の練習をペアでしてみました。

普段とは異なる挨拶の仕方に少し戸惑いながらも,はっきりと挨拶をすることができていました。

体験当日は,知らない人に挨拶や接客をすることになります。

この講座で学んだことを生かして,2日間の体験を頑張ってきてほしいと思います。

学校公開

7月11日(月)は学校公開日でした。

30名以上の保護者や学校関係者の方に生徒の活動の様子を参観していただきました。

その中で、1年生はピュアキッズスクールを行いました。

七尾警察署から署員をお招きし、いじめはどのような犯罪になるのかをお話していただきました。

2年生は、輪島警察署の署員をお招きし、防犯教室を開催しました。

不審者から自分をどのように守るか、そして交通安全についてお話していただきました。護身術は、実際に体験してみました。

お忙しい中たくさんの方に参加していただき、ありがとうございました。

期末テストはじまる

7月6日(水),7日(木)の2日間にわたって期末テストが行われます。

初日の今日は,

1年生は数学,国語,理科,技術,保健体育,

2年生は社会,数学,国語,音楽,家庭,

3年生は音楽,家庭,英語,社会,数学

のテストに臨みました。

どの学年も髙い集中力で取り組むことができていました。

明日のテストも頑張ってほしいと思います。

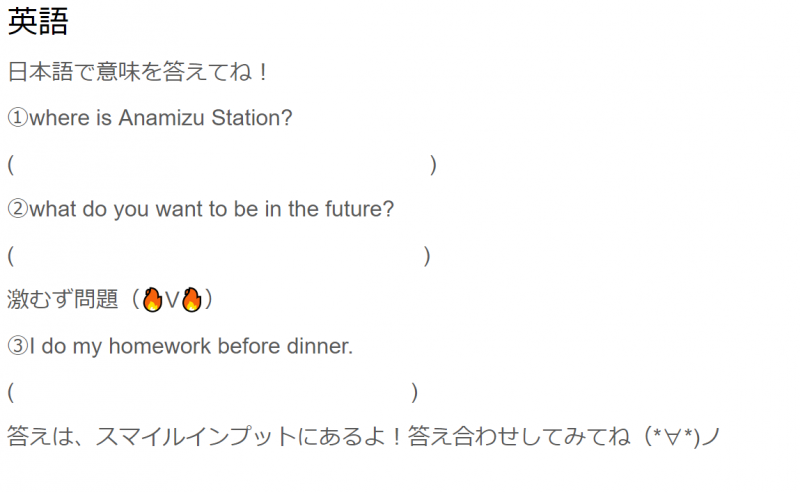

学習委員会が作成した予想問題にチャレンジ

6月30日(木)の朝活の時間に,学習委員会の生徒が作成した期末テスト予想問題を全校生徒で取り組みました。

この予想問題は,学習委員会に所属する各学年の生徒が協力して5教科の「これらの問題は絶対正解してほしい!」という問題を厳選し,スライドで作成しました。

その問題の一部をこちらに掲載します。

どの学年の各教科の問題も丁寧に作成されていました。

問題に取り組んだ生徒の反応をみていると,勉強の成果を感じていたり,抜け落ちていた部分を再確認したりする場面が見られました。

期末テストまで残り6日となりました。

この予想問題をラストスパートの参考にして,頑張ってほしいと思います。

熱戦!石川県中学校体育大会 陸上競技大会

6月25日(土)・26日(日)に、西部緑地公園陸上競技場で陸上競技の県大会が行われました。

2日間とも32℃を超える暑さの中、選手は自己新目指して頑張りました。

〈入賞〉

男子400m 6位 坂本伊織

女子共通走り幅跳び 7位 大西彩愛

女子4×100mリレー 8位 三柳凛乃 大西彩愛

小泉結菜 井上心乃

3週間の教育実習終了

6月22日(水)に教育実習生の髙山先生の研究授業がありました。

お互いの知らない一面を知るために自分の好きなこと,取り組んできたことを英語で発表したり,書いたりしました。

生徒は学習中の現在完了形を上手に用いて,部活動のことや,趣味について英語で発表しました。

生徒の表現したいと思っていることを引き出し,どのように表現するとよいかアドバイスしてくれた髙山先生。

実習最終日には,生徒から感謝の気持ちを込めた色紙が送られました。

髙山先生3週間お疲れ様でした。そして,ありがとうございました。

また近い将来穴水中学校で一緒に過ごせる日を生徒,教職員心待ちにしています。

熱戦の記録

6月12日・18日・19日に全能登大会兼県大会予選が開催されました。

その結果をお知らせします。

〈12日〉

男子バスケットボール部

1回戦 穴水中 52-55 羽咋中

女子バスケットボール部

1回戦 穴水中 24-88 中能登中

〈18日〉

野球部

1回戦 穴水中 1-8 緑丘中

剣道部

個人戦 ベスト16(県大会出場)

男子:湯口 女子:橋本・平澤・関

ソフトテニス部

団体戦 男子9位(県大会出場)

女子3位(県大会出場)

卓球部

団体戦 男子3位(県大会出場)

女子優勝(県大会出場)

〈19日〉

剣道部

団体戦 男子3位(県大会出場)

女子3位(県大会出場)

卓球部

個人戦 3位(県大会出場) 瀧川

6位(県大会出場) 沢田

ベスト16(県大会出場)

男子:山本・湯口・田中

女子:川端・道端・竹端

ソフトテニス部

個人戦 5位(県大会出場)男子:道淵・松本ペア

女子:今牛・米田ペア

ベスト24(県大会出場)

女子:鳥越・松本ペア

宮川・赤坂ペア

選手のみなさん、お疲れさまでした‼

県体出場を目指して 3年生意気込み語る

県体予選を兼ねた全能登大会が今週末,来週末に開催されます。

6月9日(木)に激励会が行われ,全能登大会に臨む3年生は大会にかける思いを全校生徒の前で語りました。

「これまで支えてくれた後輩,指導者への感謝の気持ち」や,「自己ベストを出したい」など,一人一人が自分の言葉で述べることができました。

1,2年生にその熱い思いが伝わったに違いありません。

校長先生から,「チャレンジすることを大切にしてほしい」と激励がありました。

大会当日は,これまで頑張ってきた自分を信じて最後の最後まで戦い抜いて欲しいと思います。

穴水の自然に触れて

6月2日(木)・3日(金),1年生が総合の時間に「潮騒の道」に行き,穴水の植物の観察をしました。

どんぐりの会の池上悟会長と会員の皆さんにガイドを務めていただき,植物の名前や特徴を説明していただきながら,植物を観察して歩きました。

普段住んでいる穴水町の知らないことを数多く知れ,生徒は目をキラキラさせてメモをとったり,写真を撮ったりしていました。

また,自然の中で活動することで,生徒も先生も心身ともにリフレッシュできたようです。

緊急時に備えて

6月1日(水)に避難訓練を行いました。

理科室から出火したことを想定し,各学年ごとに出火元に応じた避難経路を通り迅速に避難しました。

「おさない,はしらない,しゃべらない,もどらない」

を意識した避難ができていました。

災害はいつ起こるか分かりません。

でも,人間はついつい「自分は大丈夫」と思ってしまいがちです。

色々な避難訓練を経験しておくことが,自分の命を守ることにつながるのです。

いよいよ6月! 中間テストはじまる

6月1日(水),6月2日(木)は中間テストです。

1日目の今日は3教科のテストがありました。

開始の合図と同時に答えを書く音がどの学年の教室にも響いていました。

1年生にとっては初めての定期テストでした。時間いっぱい考える姿勢がとてもよかったです。

明日もう2教科あります。

今日の結果も気になりますが,気にしていても今日のテストはもう過去のこと。明日のために,今日もう1日やりぬきましょう。

明日から部活動が再開します。忘れ物には要注意です。

来週の植物観察会に向けて

5月27日(金),1年生は総合の時間に,来週行われる植物観察の事前学習として,どんぐりの会代表の池上悟さんに,穴水町の自然や植物についてご講演いただきました。

生徒は真剣な表情でメモをとりながら話を聞くことができました。

来週の植物観察が楽しみになったと思います。

当日はよい天気になるといいですね。

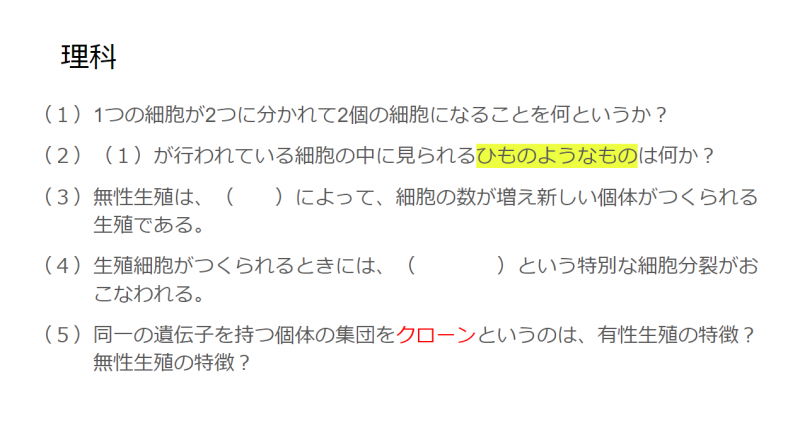

校内掲示板もテストモードです

校内にある掲示板も、中間テスト対策に変りました。

生徒のみなさん、ぜひテスト勉強に役立てて下さい!

記述力UPを目指して

5月24日(火),指導主事訪問がありました。

3年2組社会の研究授業では,「戦時下は日本国民や植民地・占領地の人々にとってどんな時代だったか」について資料を見て考えました。

生徒はグループごとに異なる資料を見て,それぞれの資料から戦時下の様子を考察しました。

タブレット端末を用いて考えを共有したことで様々な考えが出ました。

生徒は授業の最後に,資料から読み取れたことをもとに日本国民や植民地・占領地の人々にとって戦時下はどんな時代だったかまとめました。

どの生徒も自分の言葉でまとめを書くことができました。

今後も生徒の記述力向上を目指して、教職員一丸となってより良い授業づくりに取り組んでいきたいと思います。

全能登陸上競技大会兼県大会予選の結果

5月20日(金)に全能登陸上競技大会が開催されました。

大会では多くの選手が自己ベストを更新し、たくさんの選手が県大会出場権を獲得しました。

〈入賞した選手〉

女子4×100mリレー1位(三柳 大西 小泉 井上)

大西彩愛 女子走幅跳1位 女子100m7位

三柳凛乃 女子200m2位 女子100m3位

井上心乃 女子200m3位 1,2年100m3位

北村美月 女子800m3位

小泉結菜 1,2年走幅跳4位 1,2年100m7位

坂本伊織 男子400m2位

雲谷悠大 男子3000m8位

のとてまりプレミアムができることを願って

5月19日(木)、1年生が総合の時間に,しいたけ(のと115)の植菌作業を行いました。

講師の方から説明を受けたあと,生徒は同級生と協力して電動ドリルで原木に穴を開け,そこに「のと115」の菌を入れました。

しいたけが生えてくるのは3月ごろになります。

のとてまりプレミアムのような立派なしいたけに育ってくれるといいですね。

日本の伝統芸能を生で鑑賞!

5月10日(火),県民移動能穴水町公演がふれあい文化センターで行われ,全校生徒は狂言,能を鑑賞しました。

ほとんどの生徒が狂言や能を生で観るのは初めてで、今回の公演は日本の本物の伝統芸能に触れる貴重な時間になりました。

囃子体験では,代表生徒が能で使われる小鼓,大鼓,太鼓を実際に手にとって音を出してみました。

一見簡単そうにみえるものでも,音を出してみるとプロと同じような音が全然出せず,体験した生徒は楽器演奏の難しさを実感していました。

狂言と能の違い,梟山伏(狂言)や羽衣(能)の見どころを丁寧に解説してくださったこともあり,言葉はわからずとも,物語を理解しながら観ることができました。

貴重な体験をさせていただきました金沢能楽会の皆様、本当にありがとうございました。

前期生徒総会

前期生徒会役員ならびに前期学級役員の任命式を行いました。

任命式後に前期の生徒総会が行われ,どの学年からも多くの質問と意見が出ました。

1年生は初めての生徒総会となりましたが,落ち着いてはっきりと質問や意見を述べることができました。

学習指導の改善と充実に向けて

4月18日(月)に県基礎学力調査(社会・英語),4月19日(火)に全国学力・学習状況調査(国語・数学・理科)が実施されました。

昨年度より新学習指導要領が完全実施され,評価の観点が3観点となっての最初のテストでした。

問題の文章を読んで,文章を書いて答える記述問題の出題率が高く,3年生は悩みながらも一生懸命に自分の頭で考えたことを記述している様子がうかがえました。

4月25日(月)は質問紙調査がオンライン形式で実施され,生徒はChromebookを使用して回答しました。

これらのテストの結果をもとに,教職員は生徒一人一人の学習状況を把握し,今後の指導の改善・充実に努めて参ります。

交通安全推進運動

4月13日、穴水警察署の交通安全推進運動に生活委員会が参加し、ドライバーに交通安全を呼びかけました。

部活動紹介

4月11日(月)に部活動紹介がありました。

各部活動の2,3年生は,1年生が入部したいと思うよう工夫を凝らした紹介をしました。どの部活動からも緊張と一生懸命さ,その部活の楽しさが伝わってきました。

14日(木)までは体験期間となり,1年生は17:30まで興味をもった部活動に参加することができます。いろいろな部活を体験して,3年間続けられる部活動を自分で決めてくださいね。

部活動加入届の提出期限は4月15日(金)の朝です。

40人が穴水中学校に仲間入り

4月7日(木)に入学式が挙行され,40人の新入生が穴水中学校の門をくぐりました。

新入生呼名での元気に返事をして立ち上がる姿は大変立派で,中学生になったことへの喜びがあふれ出ていたように見えました。

新入生宣誓では代表の生徒がこれからの中学校生活での決意を力強く述べてくれました。

入学式の後,記念すべき1枚目の記念写真を撮影しました。この日のワクワクを忘れず,これからの穴水中学校での3年間を充実したものにしてほしいと思います。

4月は出会いの季節 新しい先生と対面

令和4年度がスタートしました。

3月には7名の先生方とお別れしましたが,今日の新任式で6名の先生と対面しました。生徒会の生徒が代表して歓迎の言葉を述べました。

新任式後には明後日7日に挙行される入学式の準備を2,3年生で行いました。卒業式準備の取り組み方もよかったですが,今日の入学式準備の取り組み方はよりよいものでした。

終礼後,玄関に令和4年度のクラス名簿が掲示され,生徒は7日から始まる新学期がさらに楽しみになった様子でした。

保護者の皆様,令和4年度もよろしくお願いいたします。

来年度に向けて 7人の先生方とお別れ

24日(木)に今年度の修了式がありました。

校長先生からは、「この1年で、皆さんは、たくさんのことを学び、そして、大きく成長しました。4月から皆さんは、新しい学年に進みます。4月7日は、新たな気持ちやより高い目標を持って、登校して下さい。」と話されました。

午後からは離任式があり,卒業生も参加しました。

退職者3名を含む7名の先生とこの3月でお別れになります。

7名の先生方には,穴水中学校のために尽力していただきました。

4月から新天地での活躍を祈念しております。

ありがとうございました。

来年度の生徒会役員が演説

18日(金)に来年度の前期生徒会役員の立会演説会ならびに選挙が行われました。

立候補者の生徒は自分が来年度成し遂げたいことを全校生徒の前で自信をもって堂々と述べてくれました。その姿をみていると来年度が今から楽しみで仕方ありません。

選挙は今回から紙ではなくタブレットを用いて実施しました。集計時間が大幅に短縮され,放課後には選挙結果を公表することができました。

当選した生徒のみなさん,これからの穴水中学校をよろしくお願いします!選挙管理委員の生徒のみなさんは運営お疲れ様でした。

【職業人講話】 働く人の話を聞いて [1年生]

1年生は総合的な学習の時間に,進路学習の一環として職業人講話を行いました。

講師として消防士,美容師,畳職人,しいたけ生産農家,鉄道運転士,ガソリンスタンド職員の方々に来ていただきました。

それぞれの仕事への向き合い方や責任感をはじめ、人との関わり方の大切さ、仕事を続けていくために大切にしていることなど、この町を担う未来の職業人(1年生)へ、熱い思いを語って頂きました。

自分が就きたい仕事はまだ漠然としている子供達ですが、これから夢を積み上げていく中で、とても参考になると同時に、現在の学校生活を送る上でも気づかされたこともたくさんあり、熱く語って頂いた言葉の一つでも二つでも生かしてくれるものと思っています。

多忙の中、来ていただけているだけでも十分ありがたいことなのですが,生徒に分かりやすく伝えるために、プレゼンや資料まで準備していただきました。大変ありがたく思っています。

生徒も貴重な話をメモをとりながら聞き,積極的に質問していました。

講師の皆さん,本日はありがとうございました。

58人が今日卒業

58人が今日卒業

3月11日(金),卒業証書授与式が挙行され,義務教育の課程を修了した証として卒業生一人一人に卒業証書が手渡されました。

卒業証書を受け取る卒業生の姿は大変凛々しく,3年間での成長を感じられるものでした。

卒業式では,校長からコロナ禍でしたが,卒業生の頑張りにより学校として,とても素晴らしい1年間であったということ,卒業生は本校の「誇り」であるという話と,今後、自ら新しい道を切り開いていくために,自ら考え、自ら行動を起こすこと,そして,努力を積み重ねていくことの大切さについて話されました。

4月からは進路実現に向けて,それぞれの道に歩むことになります。

皆さんのこれからの活躍を期待するとともに,先生方はこれからも応援し続けます。

明日から公立高校入試

3月8日(火),9日(水)は公立高校入試です。

その前日となる3月7日(月)の今日は新型コロナウイルス感染症予防のため3年生は各自自宅からオンラインで授業に臨みました。

入試のために一生懸命勉強を頑張ってきた分不安も大きいと思いますが,頑張ってきた自分が最高の味方です。

自信をもって行ってきてください!

新しい机と椅子が届きました。

2月24日(木)に新しい机と椅子が届き,職員と町教委の方々で組み立てを行いました。

3月2日(水),1年生は自分たちが使用する机と椅子の入れ替えを行いました。

1階から3階まで持ち運ぶのは大変そうでしたが,新しい机と椅子が教室に並んだ様子をみて嬉しそうにしていました。

長く使えるよう大切に使っていきましょう。

卒業式に向けて

3月になり今年度も残すところ1カ月となりました。

今日,明日は1,2年生は期末テストです。

今日は4時間で5教科のテストを受けました。

どの教科も真剣に取り組んでいる様子が廊下からうかがえました。

11日(金)の卒業式に向けて,コロナ感染予防を取りながらの合唱練習が始まりました。

穴水高校生とオンラインで交流

2月25日(金)、2年生は総合の時間に進路学習の一環として,穴水高校の2年生13人ととオンラインで交流し、私たち中学生が知りたかった高校生活の様子や進路選択などの質問にについて、高校生が優しく、そして、とても丁寧に答えてくれました。

昨年11月の本校の道徳教育研究発表会の授業で、ゲストティーチャーとして、高校生に参加してもらう中で、とても好評であったことをきっかけに、今回、進路学習においてもオンラインという形で交流が実現しました。

交流を終えての生徒の感想を読むと、「今まで、高校は大変なところ、厳しいところ」と思っていたけど、高校生の話を聴いて、「楽しいところ、頑張りがいのあるところ」というイメージを持つことができたようです。これをきっかけに、自分の進路について考えるきっかけになることを期待しています。

2年生「立志の集い」

コロナ禍で穴水町による「立志の集い」が中止となったため、2月18日(金)、校内による「立志の集い」(2年生)を行いました。

この集いは,将来の目標を定める契機とするとともに,心身共に健全な人間として社会の発展に尽くそうと生徒に自覚してもらうために行いました。

校長先生から、「14~15歳というと、昔は一人前の大人として扱われましたが、現代では大人でも子供でもない中途半端に見られ、とても不安定な時期です。また、皆さん自身も、自分は何がしたいのかわからない、将来の夢はまだ考えていないという人も多いことでしょう。そんな時期だからこそ、自分の将来の目標や夢を明確にして、その誓いを立てることは、とても大切になってきます………」などのお話の後,穴水町と穴水ロータリークラブ様からの記念品が授与されました。

その後、生徒を代表して2名の生徒が

○父親のような立派な大人になりたい

○まわりの人を大切にできる人になりたい

と意見発表をしてくれました。

小学校6年生 中学校の授業をリモートで体験

2月17日(木)、町内の小学校の6年生を対象に体験授業を行いました。新型コロナウイルス感染予防のため、今年はオンラインで実施しました。

英語では1年生の代表2名がお手本として6年生に画面越し英語でスピーチをしました。

音楽では,2年生と一緒に穴水中の校歌を一緒に歌いました。

オンラインの都合上,声が合いませんでしたが小学生は上手に歌ってくれました。

来年度、新入生となる6年生の皆さんと一緒に学べることを、生徒、職員ともにとても楽しみにしています。

いざスぺコン本番 !

放課後スペリングコンテストが実施されました。

どの教室からも試験開始とともペンを走らせる音が聞こえてきました。

3連休のラストスパートは実を結んだでしょうか?

1,2年生は明日は定期テストの範囲が発表されます。

今年度最後のテストになります。

テストまでの2週間計画的に学習を進めてください。

交通推進隊からの贈り物

今年度より交通安全啓発サポート校として,生徒会や部活動で町の交通推進隊の皆さんと活動しています。

本日はバレンタインということもあり交通推進隊の方々から生徒に,これまでの啓発活動に対する感謝の気持ちとして贈り物をいただきました。

生徒会の代表として受けとった生徒は

「これからも交通推進隊の方々と協力して交通安全を呼びかけ,啓発サポート校の生徒という自覚をもって交通ルールを守って生活していきたい。」

と感謝の気持ちとともに今後の抱負も述べました。

タブレット端末一斉接続確認テストを実施

今後のオンライン授業や家庭学習でタブレットを利用するため、家庭でのネット環境の把握と接続の確認テストを実施しました。一部、映像に関しては反応の遅れが見られるものもありましたが、最終的にすべての家庭と接続の確認が取れました。ご家庭でのご協力に感謝申し上げます。

今後は、学校評価のアンケートなど、紙媒体で行っていたものを順次、家庭でタブレット使って行う形に進めていきたいと考えています。

来週の本番に向けて

1,2年生は今週の朝活の時間にスペリングコンテスト(英単語の関する100問テスト)に向けての小テストに取り組んでいます。

二学期にも1度実施していますが,そのテストよりも難易度が高くなっています。

生徒は英単語を覚えることに悪戦苦闘していましたが,少しずつ取り組んできた成果が実りつつあるように感じます。

本番は14日(月)。合格は90点以上です。

3年生は中学生として受ける最後の定期テストまで今日で残り5日となりました。

中学生としての有終の美を期待しています。

どの学年も3連休を有効に活用してラストスパートです!

救える命を救えるように

1月25日に、2年生を対象とした救命救急講習がありました。(保健の授業では、障害の防止について理解を深めるとともに、応急手当ができる力を身に付けることが求められています。)

今回は、保健の授業で、応急手当のことを学んだ後、穴水消防署員2名を講師としてお招きし,心肺蘇生法とAED(心臓救命装置)の操作の講義と演習を行いました。下校時に、道に人が倒れているという想定で、意識があるかどうか確認し、救急車を呼ぶ人、AEDを取りに行く人、心肺蘇生を始める人といった具合で、全員が実技を交えて演習を行いました。

最初は、照れ臭そうな様子もありましたが、一連の流れを実際に行うことで、緊張感を持って取り組みました。実際に遭遇した場合、やったことがあるのとないのとでは、みんなの取る行動は違ってくると思います。今回、とても、貴重な体験ができたと思っています。穴水消防署の職員の皆さん、ありがとうございました。

ボールをつなぎ絆を深めた球技大会

学校公開日である球技大会が1年生は6限目,2年生は4限目,3年生は5限目と昨日の5限目に開催されました。競技は男女ともにバレーボール

どの学年もはじめは寒さもあってか動きに固さがありましたが,サーブやレシーブが決まるたびに徐々に盛り上がり,ハッスルなプレーを見せていました。仲間のミスをカバーするクラスの絆の深まりを感じる場面も多くありました。

観戦に来てくださった保護者の皆様,寒い中ではありましたが足を運んでくださりありがとうございました。

これって 「のとてまり」プレミアム?

1年生の総合的な学習の時間を使って育てているしいたけの品種「のと115」ですが、現在、一つ一つにナイロンの袋をかけて大切に育てています。実は、とてもいい形のものが本校でも収穫できたので紹介します。

(傘8cm以上、肉厚3cm、巻き込み1cm以上という規格を満たしたものを「のとてまり」ブランドとして、市場に出回っています。)

これって「のとてまり」プレミアムだったら、嬉しい限りです。

競書会 静寂な中で一文字一文字を丁寧に

1月11日(火)のオンラインによる始業式の後、各学年ごとに競書会が行われました。どの学年も、シーンと静まり返った中で、一人ひとりが真剣に字に向き合い、一文字一文字丁寧に書き上げていました。新しい年を迎え、新たな決意を字に込めて書く、とても有意義な時間でした。

教室に貼られた字を見ると、みんな本当に上手です。どの字もとても見ごたえがあり、心を込めて書いたというのが、その字から伝わってきます。1月20日(水)授業公開日です。ぜひ、子供たちの力作をご覧ください。

初の試み 「穴中タイム」をオンラインで開催

12月23日(木)に、全校生徒の交流を目的とした生徒会による「穴中タイム」が開催されました。今回は、初の試みとして体育館に一同に集まってではなく、各教室でテレビ画面を通じてのオンラインによる開催でした。

生徒会執行部が、2学期の生徒会としての取組を紹介し、その後は、「謎解きクイズ」「イントロクイズ」を出題し、クラス対抗で順位を競い合いました。謎解きでは、みんなで知恵を絞り、頑張って回答し、正解すると歓声が上がり、大いに盛り上がっていました。学校全体で、とても楽しいひと時を過ごすことができました。

顔を出しました。「のとてまり」まで成長するかな?

1年生の総合的な学習の時間を使って取り組んでいる「ふるさと学習」の奥能登地域の特産シイタケ「のと115」の原木から、シイタケが顔を出し始めました。水分の管理とナイロン袋で覆うことで、大きく成長できるように育てていきます。

植菌したシイタケは、一般的に「のと115」の名で出荷されますが、その中でも、傘8cm以上、肉厚3cm、巻き込み1cm以上という規格を満たしたものを「のとてまり」ブランドとして、市場に出回っています。昨年12月18日朝、「のとてまり」の初競りが金沢市中央卸売市場であり、最高級品の「プレミアム」は一箱(6玉入り)26万円で競り落とされています。

さて、「のとてまり」が学校で誕生するか?これからの成長がとても楽しみです。また、1年生は1本は家に持ち帰り育てていますが、家の方の原木からシイタケは顔を出していますか?町の特産品の栽培に触れ、たくさん収穫できるといいですね。

1月の球技大会【バレーボール】に向けて ミニスポ大会開催中

現在、お昼休みの時間を使ってバレーボールのミニスポーツ大会が行われています。1月に生徒会行事の球技大会(バレーボール)が計画されています。その大会に向けて、体育委員会で昼休みの時間を利用してのバレーボールミニスポ大会を企画し、参加チームを募りました。

教員チーム(Great teachers)も含めて7チーム(皇帝ペンギン3号・美術室技術室手術室・きまずいぇいいぇい など、ちょっと変わったチーム名です…)が参加してゲームをしていますが、日増しに生徒の技術力とチーム力が高まり、わずかな時間ですが、とても楽しい時間を過ごしています。

R7 穴中だより2月号を掲載しました (2026/2/9)

R7 AnachuNews2月号を掲載しました (2026/2/9)

2年生が穴水町について英語で紹介してみました。(2025/03//24)

3年生が日本の文化を英語で紹介してみました。(2025/03/24)

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

次の日、学校で会えますよね。

このルールは、自分と友達を守ります。

おうちの方も協力を・・・

1.自ら課題を発見し解決した

力を身に付けた穴中生

2.あいさつがしっかりと

できる穴中生

3.人の話は「目と耳と心」で

聴くことができる穴中生

4.自分の考えをしっかりと

持ち、判断し行動できる穴中生

校長先生新学期始業式の言葉より

みなさんには、「言葉」を大切にしてもらいたい。 自分を表現するためには「言葉」を使わなければなりません。 みなさんが将来進学するとき、就職するとき、自分をアピールする必要が出てきます。 たくさんの言葉を習得し、適切な言葉で相手に自分を伝えられるようにしましょう。 将来みなさんが社会に出たとき、目上の人に適切な言葉を使えるよう、みなさんは職員室の先生で練習してください。 使う言葉がわからないときは、先生方に尋ねてください。

生徒の作品については以下から閲覧できます。

【R5 年度 ふるさと学習】

穴水町の魅力を紹介しています。

【R6 年度 ふるさと学習】

中学生にできることで穴水町の復興・復旧に携わっていきます。

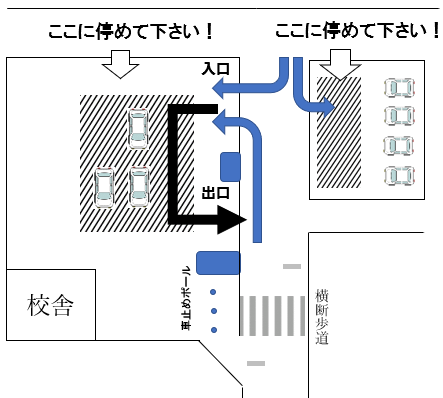

子供たちの安全確保及び車同士の接触事故を避けるため,本校駐車場の所定の位置をご使用くださるようお願いいたします。出入り口を設けましたので、ご協力願います。

(道路上での乗り降りは、控えて下さい。)

- 家庭学習を充実させましょう

- 家族団らんの時間にしましょう

「I'mPOSSIBLE アワード参加証」が贈られる!

国際パラリンピック委員会から、全国の中学校・高校177校の1校として、穴水中学校に「I'mPOSSIBLE アワード参加証」が贈られました。

道徳の時間に、パラリンピック大会の目的や意義、そして、その大会に出場する選手のエピソードや映像を交えた授業を行い、その選手の生き方から、勇気・強い意志などパラリンピアン(パラリンピック選手、パラリンピック出場経験者)たちに秘められた力について、考え、学びました。その学校での取り組みが認められ、今回の「参加証」を受けることとなりました。