自彊日新

本気

今日も朝焼けに映る白山のシルエットがとてもきれいです。

今日も一日いい日でありますように。

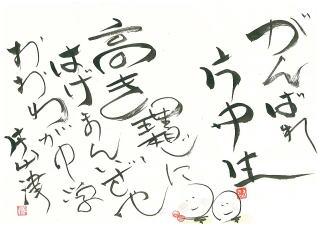

今週末は、県内私立高等学校の入試があります。あっという間にこの時期が来てしまいました。面接の練習のため、何人かの生徒と接しているのですが、しっかりと自分の考えを言える生徒と、まだ自分の考えがまとまっていない生徒、それぞれです。でも、何とかしようと、一生懸命に答えている姿にはちょっとした感動を覚えます。本気になっているその姿がいい。「いま、この瞬間の気持ちを忘れるな。」

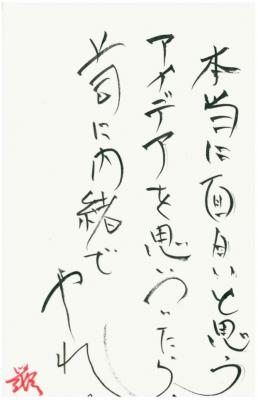

本気

本気になると

世界が変わってくる

自分が変わってくる

変わってこなかったら

まだ本気になっていない証拠だ

本気な恋

本気な仕事

ああ

人間一度はこいつを

つかまないことには 坂村真民

今日も一日、生徒の笑顔と夢の実現のために、教職員一同、本気で顔晴ります。

穏やかな一日

久しぶりの雨です。連日のお天気で雪もすっかり解けてきました。この雨でもっと解けますね。

今日も一日、いい日でありますように。

昨日、学校の周りをうろうろした時(水栓が凍結して破裂していないか確認していました)の写真をアップしました。

きれいな霜が植物の葉っぱについていました。芸術作品のようです。

普段、このような細かなところまで

なかなか気づかないものです。忙しさにかまけて、ちっちゃなことに気づかない生活が続いていましたから。ちょっと心の休息になったような気がします。

空を見ると、コハクチョウがえさ場に向かって、飛んでいきました。

これは、もしかしてアライグマ?

これはタヌキか?

学校の周りは、いろいろな生き物がいるようです。

一日穏やかな日を過ごさせていただきました。

週末です。

Take the time to stop sometimes and smell the roses.

(立ち止まってごらん。たまにはバラの香りもいいよ。)

今日も一日、生徒の笑顔と夢の実現のために、教職員一同、心穏やかに、顔晴ります。

「Education」、「Erziehung」教育の原点は「引き出す」

今朝はとっても冷え込みました。8号線あたりは-5度。霧も発生して、氷の世界でした。ただ、道路は乾いているので、凍結個所は少ないかと思います。

今日も一日、いい日でありますように。

今日は雲一つない空。ほのかに紅をさしたような空に、紫色の白山がきれいでした。それを背景に餌場を求めて冬鳥の群れ。V字飛行がきれいでした。片山津でしか見られない光景ですね。

1月に入って私立高校の推薦入試、公立高校の推薦入試を受験する生徒に話をする機会がありました。私立高校の推薦入試はもう終わってしまったのですが、公立高校の推薦入試は今からです。話を聴く生徒の顔はキラキラ輝いています。そうです、この顔が大事なんですね。

故野村克也さんの言葉を思い出しました。

話を聴く基本

①適度にうなづく

②適度に相槌を打つ。

③相手を正視する。

④顔を輝かす。

言われなくても生徒たちはこの基本ができていました。

全校集会でも、私が話をする時にこの基本ができています。生徒指導の水口先生の話の時にもできています。さすがだなぁといつも感心しています。

これも日頃の先生方の指導と、保護者の皆様のおかげだと思っています。ありがたいことです。

やはり、何事にも真剣になる場面は必要です。スイッチのオン・オフは大切ですね。片中生はこれができるんです。この良いところを、引き出し、グーっと伸ばす。

私の学校ビジョンの「目指す教師像」の中に、

「生徒の無限の力・能力を引き出しながら導く教師」と示してあります。

本校の教員はしっかりと学校ビジョンを具現化してくれているといつも実感しています。

ありがたいです。

今日も一日、生徒の笑顔と夢の実現のために、教職員一同「引き出す教育」に顔晴ります。

片山津の宝物

雪は心配されたほど、積もりませんでした。

凍結も心配するほどでもなかったです。

今日一日、いい日でありますように。

一昨日、中谷宇吉郎先生の事を書きましたが、うっかりしていました。

校内に先生の直筆で「雪は天から贈られた手紙である」の額がありました。

これは宝物ですね。大事にしていきたいと思います。

朝、学校に出勤し、駐車場から玄関に向かうとき、そっと耳を澄ますと遠くから冬鳥の鳴き声が。そうなんです。潮津の田んぼには、冬鳥であるマガンやコハクチョウの群れが羽を休めています。私もコハクチョウは見たことがあるのですが、マガンは初めてです。かなり大きいんですね。群れをなしているとなかなか見ごたえがあります。

野鳥が好きなので、この冬は昼休みにそーっと覗きに行ってみたいと思います。そうそう、双眼鏡も必要ですね。楽しみです。

片山津という町は、素敵な町ですね。片中の生徒もマガンのように群れをなして、お互い支え合って、励まし合って、そしてかばい合って元気に成長していってほしいと思います。

今日も一日、笑顔と夢の実現のために、教職員一同冬鳥のごとく支え合って、励まし合って顔晴ります。

「SOSの出し方」講座

今日は荒れ模様。積雪にも注意。屋上では、日本海の荒波の音もかすかに聞こえてきます。

今日も一日いい日でありますように。

昨日本校にて、1年生を対象に「SOSの出し方講座」が開かれました。

県こころの健康センターの角田雅彦所長を招き、いじめについて、するものされるもの双方の立場の気持ちなど、生徒に問いかけるようにお話され、生徒たちもしっかりと自分事として話を聴いていました。先生の穏やかな話しぶりは、生徒一人一人の心にしっかりと届いていたと思います。

先生は、最後に「悩みは一人で抱え込まず、相談することが大切。もし、相談を受けたら相手の立場に立って、自分事として聞いてほしい。」とお話をまとめてくださいました。

中学校時代、この思春期真っただ中の生徒たちは、ちょっとしたことが気になったり、自分がどのように思われているかがとても気になったりと、毎日心の中は、冬の日本海のようにうねっています。その海をしっかりと方向を見定めて航海していくには、私たち教師はもちろん、保護者の方々の協力、そして周りの友達の存在がとても大きいと感じています。

友達に気にしてもらえている、友達に声をかけてもらった。ちっちゃなことですが、それは、大きな励みになるはずです。

本校の学校教育目標は、

「温かな人間関係の中で、生き生きと自主的に活動する生徒の育成」です。

この「温かな人間関係。」が片山津中学校のキーワードです。このキーワードが本校の教師が目指す教育の原点でもあります。これを大切に温めていきたいと思っています。

今日も一日、生徒の笑顔と夢の実現のために、教職員一同温かい人間関係を結ぶことができるよう顔晴ります。

うっすらと雪化粧

今朝は、あたり一面うっすらと雪化粧でした。

この土日で自宅の庭の雪も膝下まで解けてくれたのですが。

今日も一日いい日でありますように。

標高の高いところ、特にスキー場などでは、雪の結晶がそのまま降ってくることがありますね。六角形のまさに「雪印」がウェアの上に乗っかっていることがあります。平地ではなかなか見られませんが。

片山津出身の中谷宇吉郎先生は「雪は天から贈られた手紙である」とおっしゃっています。

雪の結晶は、上空の気象条件によって変わります。それにしてもあのきれいな形の結晶には感動します。

片山津中校区には「雪の科学館」があります。中谷宇吉郎先生の業績や、雪に関わる展示物が沢山あり、なかなか面白いところです。中では雪の結晶作りも体験できるところです。

今年、中谷宇吉郎先生は生誕120年だそうです。「雪の科学館」に行ってみたくなりました。

今日も生徒の笑顔と夢の実現のために、教職員一同顔晴ります。

朝、明るくなるのが早くなってきました。

朝、明るくなるのが早くなりましたね。春はそこまで来ているのでしょうか。

今日も一日いい日でありますように。

今日も寅さん。

『成程、冬の次は 春ですか。』第40作 男はつらいよ 寅次郎サラダ日記より

まだまだ春は遠いのだけれど、着実に春に向かっていますね。

雪の下では、いろいろな動植物が、エネルギーをためています。来る春に向けて。

寒時深處 : 何も咲かない寒い日は、下へ下へと根を伸ばせ。

この冬は、しっかりとエネルギーをためる時期。この時期があるから花が咲く。花を咲かせるためにはこの冬をしっかりと過ごすこと。自分の足元を固めることが大切ですね。

今日も生徒の笑顔と夢の実現のために、教職員一同顔晴ります。

ソーシャルディスタンス

今朝、家を出た瞬間。「温かい。」と思いました。このまま春を迎えてくれればよいのですが。

今日も一日いい日でありますように。

以下は、5月の学校だよりに載せた原稿です。

///

『ソーシャルディスタンス』

コロナ禍の後遺症はとてつもなく大きく、私たちの生活に影響を与えました。新しい生活様式という言葉とともに、今までの日常を私たちから奪いました。人とも握手できない、会話は距離を置いて・・・。

「隠れた次元」の著者であるエドワードホールは、人との距離について大きく4つに分類しました。

①密接距離(0cm〜45cm)

②個体距離(45cm〜120cm)

③社会距離(120cm〜360cm)

④公衆距離(360cm〜)

学校生活において、生徒同士または先生と生徒の関係は、親しい友人や家族などと普通に会話する時に取る距離で、相手の表情が読み取れる距離でもある『個体距離』で創られてきたのではないかと思います。しかしながら、『ソーシャルディスタンス』という言葉が現れ、人との間隔は必ず200cmを保ちましょうと言われています。これはエドワードホールの分類では、『社会距離』に当たります。知らない相手や公的、改まった場面で相手と会話する距離で、相手に手が届かない安心できる距離だといいます。

人間はコミュニケーションで成長する動物です。コミュニケーションには、言語を使うバーバルコミュニケーションと、非言語(顔の表情やしぐさなど)でのノンバーバルコミュニケーションがあります。私は日頃より、ノンバーバルコミュニケーションがとても大事だと感じています。この『ソーシャルディスタンス』では、安心は確保できるのですが、信頼は確保できるのでしょうか。顔の表情やしぐさが分かりにくく、信頼関係に大きく関係する感情に影響を及ぼし、お互いに誤解が生じる結果につながるのではないかと危惧しています。コロナからの安全をとるか、人間形成のためのコミュニケーションをとるか、もしエドワードホールが生きていたら、この緊急事態を見てどう回答してくれるのでしょうか。

///

寺子屋から始まった日本の教育が、大変革を迎えています。ICT、リモート・・・。コミュニケーションに欠かせない機材・環境は充実してきました。ただし、コミュニケーションに必要な温かみというのか、何か足りなくなってきているような気がします。

今日も一日、生徒の笑顔と夢の実現のために、教職員一同温かいコミュニケーションを心掛け顔晴ります。

今日は雨

今日は雨。雪もじわじわと解け始めています。山にだけ雪があればいいのですが。

今日も一日、いい日でありますように。

1月ももう半ば過ぎに近づいています。これといって何をしたわけもなく、あっという間に2月になってしまうのでしょうか。目の前には、私立一般入試も控えています。3年生は緊張していることと思います。

私が中3のころは、泊りがけで金沢方面の私立高校を受験しました。前日にバスで金沢まで行き、金沢駅周辺の旅館に泊まりました。山中からでは、道路事情も悪く、交通網もまだまだ整備されていなくて、その日に行ってということは、当時大変だったのだと思います。確か、入試当日もたくさん雪が降っていたように記憶しています。

今考えると、先生方に大変苦労を掛けていたんですね。

今日も一日、生徒の笑顔と夢の実現のために、教職員一同顔晴ります。

片中日記(自彊日新) 3連休は雪かきでおしまい

3連休のドカ雪も峠を越したようで安心しました。家の庭には、1.2m超の雪が積もっています。

学校の前庭通路、除雪はしてありますが、普段より狭くなっています。くれぐれも通行の際にはお気を付けください。

今日も一日、いい日でありますように。

今日はスキーの話。私のSAJ2級、1級の検定書には、「西山実機」先生のお名前が主任検定員として記されています。この方のお名前は、たぶん誰もご存じないのではと思いますが、元天理大学の教授で、運動力学の先生です。高校時代の恩師の一人に、出仙幸雄先生がいます。この出仙先生に「西山実機」先生を紹介していただきました。

もう30年以上も前の事になります。私が初めて出会ったときは、もう御年82歳で、足腰もかなり弱っておいでて、介添えなくては歩けない様子でした。そのようなお年でも、毎年大みそかからお正月には必ず菅平スキー場にやってくる。しかし、西山先生は、いったんスキーを履くと、キリっとされて上級者コースの菅平のシュナイダーコースを「ニョロニョロ・・・。」と颯爽と。本当に「ニョロニョロ…。」と、ヘビがスキー場を滑っているようなんです。力も全く入っていないので、雪煙なんて上がりません。

西山先生は1970年代、当時、SAJ教育本部長で、日本のスキーを真剣に考えていた方でした。その西山先生が、悪雪のパンチョこと熊の湯の佐藤勝俊さんの滑りを参考に、研究に研究を重ね、日本のオリジナル技として発表したのが、「曲進系」という滑り方です。「抱え込み送り出し」、「平踏み先落とし」「蹴出し」・・。などといった、独特の技が編み出されました。

西山先生は、「スキーは登るときは、履物だけれども、滑るときは乗り物。だから乗り方をしっかり練習しなければならない。」、「スキーが上手になるとみんなニコニコ顔になり、男性は男前。そして女性は美人になる。」と、菅平で聴いた検定後の講演会でおっしゃっていました。今でもこの2つはしっかりと覚えています。

ちなみに、長野県飯山市に「Swallows:スワロー」というスキー製造会社がありますが、この会社でスキーの企画製造も西山先生が手掛けていました。「Professor:プロフェッサー」という板がありますが、西山教授から名前をとっているのです。

最近は全く行けないのですが、菅平スキー場は思いで多いスキー場です。大学ラグビーも天理大学が優勝しました。「雪」と「天理大学」が、西山先生を思い出させてくれました。これも何かの「縁」なのかもしれません。

今日も一日、生徒の笑顔と夢の実現のために、教職員一同ニコニコの笑顔で、顔晴ります。

新しいHPが開設されました。

新しいたらしいHPが開設されました。これからはこのページにて片中日記(自彊日新)をつづっていきます。

今日は久しぶりの積雪です。今朝、玄関を出たら、膝上まで雪に埋まってしまいました。車にたどり着くまでにラッセルでした。

今日も一日、いい日でありますように。

本日、私立高等学校の推薦入試が行われます。本校からも朝の8:40小松大谷高校に向けてバスが出発しました。

金沢方面の高校を受験する生徒たちも無事会場に入ったと連絡がありました。

ベストを尽くして顔晴ってほしいと思います。

今日は週休日ですが、生徒の笑顔と夢の実現のために、私も顔晴ります。

片中に現れた野ウサギの『ピーターくん』

池のコイ(この夏からの新入生)、キンギョ(2年生)、フナ(いつからいるのでしょうか?)そしてメダカ(3年生)。メダカは餌をくわえて、コイの稚魚から逃げ回っています。

・本Webページの著作権は、片山津中学校が有します。

・無断で文章・画像などの複製・転載を禁じます。

・個人情報については、個人の特定に繋がる情報は掲載しません。

・生徒の写真や作品の掲載におきましては、事前に生徒本人・その保護者の承諾を得た上で掲載するものとします。

〒922-0411

石川県加賀市潮津町レ1-1

TEL 0761-74-1154

FAX 0761-75-8052

e-Mail katayamazu-j@kaga.ed.jp

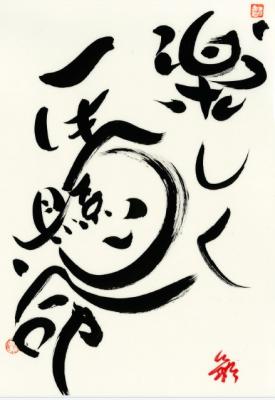

東野智弥氏(現日本バスケットボール協会技術委員長:加賀市出身)の言葉。氏のサインや技術クリニック等でよく使っている言葉。

本校では、生徒も教職員も、まさに「楽しく一生懸命」でありたい。

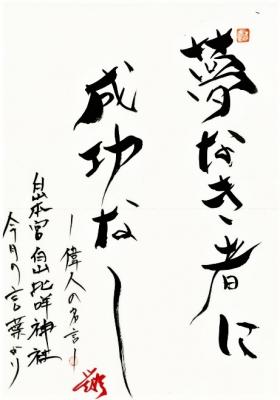

白山本宮 白山比咩神社 今月の言葉より

「夢なき者に理想なし」「理想なき者に計画なし」

「計画なき者に実行なし」「実行なき者に成功なし」

故に「夢なき者に成功なし」 ―偉人の名言―

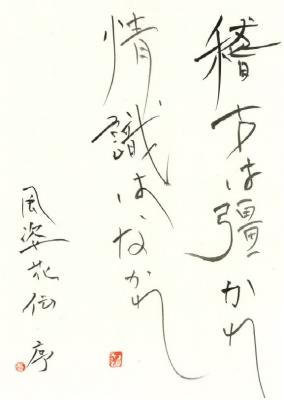

世阿弥 『風姿花伝』(序)より

『稽古には徹底して強くあって、努力すべき。慢心からの強情な心・頑固な心があってはならない。』

※稽古 : 古(いにしえ)を稽(かんが)える

天外伺朗 著 『マネジメント革命』講談社より

石川県教育委員会からのお知らせ

『皆様のご協力のもと学校現場での働き方の見直しを進めてきました』(令和4年3月)

が発行されました。(2022.4.25)