教職員リレーブログ

【教職員リレーブログ】自由に…私の過去

こんにちは。明倫1年目、明倫高校OB 保健体育科のMです。

前の方からも「自由に書いて良いよ~」と言っていただいたので、「私の過去(教師を目指したきっかけ)」について書いていこうと思います。長いですがお付き合いください。

私が初めて教師を目指したのは中学3年生の時でした。

当時の担任の先生が体育の先生であり、卒業式の時に

「体育の先生を目指そうかな・・・」と最後に話をしたら、

「俺も勧めようと思ってた」と言われたのが最初のきっかけでした。

その後、なんとなく、ぼんやりと体育の先生になりたいなと思いながら明倫高校に進学し、サッカーに明け暮れる日々を送っていました。

高校2年生の時にサッカー部の顧問が変わり、私が小学校の時に選抜でお世話になった監督が保健体育科の先生として赴任してきました。当時の3年生が引退し、私は次のキャプテンに任命されました。その頃のサッカー部は各学年20名を超える大所帯で、練習メニューや試合のメンバー等はすべてキャプテン、副キャプテンが決めるというスタイルでした。そのため、毎日昼休みに「体育研究室」に行き、監督と話し合いを行っていました。

時には、後輩が朝の登校時「グリコ」をしながら階段を上ってきたら遅刻した、後輩の部室が汚いなど、キャプテンの管理不足と怒られたこともありました。当時は「なんで自分が・・・」と思うことも多々ありましたが、そこから全体をしっかりと把握し、何をしなければいけないのか、組織に属するとはどういうことなのか等、様々なことを学びました。

次第に私は「監督のような先生になりたい」と思うようになり、本格的に保健体育科の教師を目指すようになりました。

大学もスポーツ系の大学に進学し、その間も明倫高校サッカー部の外部コーチとして指導に関すること、社会人としての人間性などたくさんのこと教えていただきました。大学3年時には教育実習生として明倫高校で初めて授業もしました。教育実習も無事に終えたその年の夏、「監督が亡くなった」と監督と親交が深かった私の父から連絡を受けました。病気を患っていたことは知っていましたが、まさか亡くなるとは思っていなかったので頭の中が真っ白になったことを今でも覚えています。監督から受けた恩を何も返すことができないまま亡くなったしまったことが非常に心残りです。そこからは、私が監督から学んだこと、教わったことを次は私が伝えていくことで恩を返していこうと思い、大学4年時は就職活動を一切せずに、教員採用試験一本に絞って対策を行いました。しかし、そう簡単にはいきませんでした。結果は「不合格」。また、次年度へ持ち越しとなりました。合計4回、教員採用試験に挑戦し、やっと合格できました。勉強が苦手な私からすると、上出来ではないでしょうか・・・(笑)

教員採用試験に合格するまでの3年で、講師として2校勤務しました。部活はサッカー部、女子バスケ部、女子テニス部、ハンドボール部とたくさんの経験をさせていただきました。その経験も私の力となり、教員採用試験合格の要因の一つではないかと思っています。

そして、「令和6年度石川県教育委員会 人事異動」が発表され、まさかの母校。

嬉しいような、もっと経験を積んでから戻って来たかったような・・・と最初は複雑な思いでした。

しかし、今はOBである私だから伝えられること、私だからできる仕事がたくさんあるように感じています。

人は一人として同じ人間はいません。私も憧れの監督と同じ指導はできません。しかし、私らしく私が受けた恩を皆さんに返していきたいと思います。

長くなりましたが、これが「私の過去(教師を目指したきっかけ」です。

次の方は「過去」の繋がりから、「過去の栄光」についてお願いします。

【教職員リレーブログ】「継続は力なり」ですかね?

①10月13日 11年ぶり 2024佐賀県国民スポーツ大会(第78回 国民体育大会)出場!! 5位 入賞

宿舎の食堂には、地元有名人のサイン色紙 知っていますか? 芸能人の 【はなわ】 【どぶろっく】

〇今年から大会名称が 国民体育大会 ⇒ 国民スポーツ大会 記念すべき、第1回国民スポーツ大会出場でした。

②10月20日 5年ぶりに石川県新人大会 優勝 全国高等学校選抜大会に出場が決定

開催 R7.3.22~ 会場 千葉県成田市

〇学校のみなさん・保護者の皆さん・OBのみなさん・ソフトボール関係の皆さん、応援ありがとうございました。

【教職員リレーブログ】私の旅行とアツさ

みなさん、こんにちは。「アツさ」というお題を頂きました。職員室の隅に机のある人です。よろしくお願いします。

このお題をリクエストしたときは、この夏の連日の暑さに参っておりました。

夏休みは、冷房も何もないところで(当たり前か)部活動をして帰った日は、ぐったりして横になったらしばらく起き上がれず食事もそこそこに寝て、翌朝も責任感のみで起き上がり予想最高気温を確認してため息をつくという生活を送っておりました。このことについて書くとグチグチしてしまうのでここでやめておこうと思います。

やっと涼しくなって気持ちも身体も元気になりました。今年は秋が短そうですね。

さて、先日、千葉にいる娘夫婦に会いに行ってきました。せっかく行くのだからと検討に検討を重ね、黒湯の養老渓谷温泉というところに行ってきました。

小湊鐵道で五井駅から養老渓谷駅に行くのですが、これがなんと、昭和レトロな鉄道でした。自分の調査不足のおかげで、驚きと感動が大きかったです。旅は調査しまくるよりこうあるべきなんですね!職業柄、旅行するときはしおりもどきを作ってしまうのですが、今回は疲れすぎてそれどころじゃなかったのが良かったみたいです。用意周到にすればいいってもんじゃないことを知りました!!

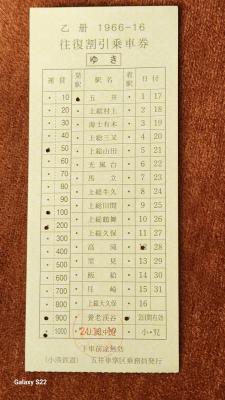

車掌さんから買った往復乗車券

最近は新幹線や特急指定席にばかり乗っていた私にとって、「うおおおーーーなつかしいーーーー」と叫びたくなる往年の見覚えのある車両、急行能登など普通列車の自由席を彷彿とさせる座席(急行能登は青色でしたが)、窓が開けられる、開けたら弁当も買えそう!!売ってないけど!などと私のテンションは爆上がりでした。撮り鉄がそこら中にいらっしゃるのを見つけ手をつい振ってしまいそうになるほどテンションMAXです。一緒に行った家族がにやにや笑っているのも気にならないくらいの興奮状態だったと今は思います。

いくつも通り過ぎる無人駅はアニメに出てきそうで、トトロみたいだーなどと言っておりました。

そこから一人回想し始めました。ウン十年前に毎年合宿所に行くために乗った大糸線を強烈に思い出し、今も同じなのか確かめにもう一度乗りたいなー、思えばその頃は時刻表の読み方を知らないことを先輩にバカにされながら教えてもらったなー、南小谷駅ってまだあるんかなー、東京方面に行くときは急行能登しか乗ったことなかったなー、など。

最近は乗換案内アプリに頼ってばかりですが、便利だけど行き方に広がりがなくておもしろくないかもしれませんね。そういえば私の友達は毎回時刻表を買って楽しんでいて、この前「貸してあげよっか?」と言われました。乗り鉄でも撮り鉄でもない私は断りましたけど。

養老渓谷駅で見た風景はこちら。コスモスがいい感じです。空も雲も一直線の線路も素敵。

今は使っていないレールやホームだったであろう痕跡が時代の流れを感じさせます。

クヌギかアベマキなのか同定できませんが、まだ落ちてないどんぐりを見つけて大喜びしました。久しぶりに見ました。かわいいですね。

帰りの電車を待っている間に、散策して曹洞宗のお寺を見つけました。なんと目の前に二宮金次郎像が!!!私の通った小学校にもありました。「おひさしぶりです」とばかりに写真をパチリ。

お勤めのお経が聞こえてきて厳かな気持ちで合掌していたら、痛いところや病気のところを撫でてお参りしたら治りますという仏像がおられて、首と肩を撫でまわしてから真剣にお祈りしました。良くなるといいなあと思います。耳を撫でるのを忘れてちょっと悔しい。多分、耳のことは気にならないくらい調子が良かったんだと思います。仏像の写真を撮ったら霊験がなくなるんじゃないかと思いましたので写真はありません(-_-)

お天気に恵まれ、温泉に浸かって、ずっと忘れていたことを懐かしく思い出す旅でした。ツボにはまる度に変にテンションが上がる(アツくなる)私につかず離れずつき合ってくれる優しい家族がいることに幸せを感じました。金沢駅に帰って、白山そばできつねそばを注文し、そばなのかうどんなのかわからん感じがいいと呟きながらすすって汁を飲み、ホームに店があったときは立ち食いしたなぁと狭い店内なのに遠くを見つめ、懐かしさを楽しむことの総仕上げをしました。(年齢がばれますな)

さて、学校では……もうすぐ新人戦ですね。生徒の皆さんにとっては人生で1回多くて2回の大会です。最高のパフォーマンスが出せるよう熱い気持ちで練習に取り組んでいることでしょう。私も共に熱い気持ちで一緒に頑張ります。

次の方は自由に書いてください。自由が一番。「自由について」でもいいのでは?それも自由。それではよろしくお願いします。

【教職員リレーブログ】「私が見つけた秋」

お題としていただいた「私が見つけた秋」は(毎年のことですが)、コンビニエンスストアの冷蔵庫に並ぶ『キリン秋味』です。

今年も8月下旬に見つけましたが、その頃はまだまだ酷暑の真っただ中で「何が…」という思いで横目に見ていだけでした。しかし、今回このお題をいただいて思い出し、「もうそろそろかな」と考え味わってみることにしました。

「秋味」といえば『鍋』。定番のキムチ鍋で…とも思いましたが、先日通勤中のラジオで聞いた「引退したお相撲さんがもう一度食べたいちゃんこ一番人気の湯豆腐ちゃんこ」にチャレンジしてみました。

この湯豆腐の秘訣は「特製たれ」ということで多少面倒でしたが時間をかけて作ってみました。(作り方はインターネットで調べ、相撲部屋ごとに若干レシピに違いがあり、今回は湯煎で仕上げるタイプを選んだため50分程度かけて完成)

出来上がった「特製たれ」は見た目にはあまり美味しそうではなく多少不安になりましたが、「お相撲さんの舌は絶対裏切らない」と信じて鍋の仕上げに移りました。

いよいよ実食。

いい感じで火が通った豆腐、鶏もも、えのき、キャベツを器にとり、

「特製たれ」をかけ、

よくからませ、

まず一口、

感想は…

「不味くはないけど、それほどでも…」という感じでややがっかり。

家族に聞いても、「まぁ、悪くないんじゃない」という感じなので、「こんなこともある」とあきらめて食べ続けました。

しかし、これが食べれば食べるほどうま味が増していく感じで、「秋味」ともよく合い完食しました。(〆のうどんもうまかった~)

さらに、翌日昼頃になるとなぜかこの湯豆腐をもう一度食べたくなり、残った「特製たれ」で連日連夜の湯豆腐ちゃんこになりました。

この鍋がなぜ引退したお相撲さんがもう一度食べたいちゃんこ一番人気なのか気づきました。この鍋(=特製たれ)には一種の中毒性があるのです。この稿を書きながらも思い出すとまた口の奥であのうま味の記憶が蘇ってきます。このブログを読んで興味を持った方は、インターネットで簡単にレシピを調べられますが、決して一口目から美味しくないのにまた食べたくなるという、もう後戻りできない深みに陥る可能性が極めて高い禁断の鍋に手を出すのだという覚悟をもってお試しください。

ともあれ「私が見つけた秋」というお題をいただいたおかげで新しい食の発見がありました。

次の方へのお題は、アツアツの鍋からのつながりで「アツさ」でお願いします。

【教職員リレーブログ】私のストレス発散法

先の方から頂いたお題が、「私のストレス発散法」です。

家で手軽にできることで挙げれば、まず、キチンと寝ることです。

私は、平日だと、12時頃にベッドに入って、朝5時50分に起きています。時々、疲れたなぁと感じた時や、心配事や何かが気になる時には、1時間ほど早目に寝るようにしています。自分に必要な睡眠時間をしっかり確保しないと、やっぱり元気が湧いてきません。寝ることは、体を休める点でも良いと思いますが、脳にいろいろな記憶を寝ている間に整理してもらえるような気がします。

次におすすめが、お風呂です。

ぬるいお風呂にゆっくり入ると、リラックスできます。本当は、体をうんと伸ばせる大きさのサイズがあれば最高なのですが、家では少し我慢。でもリラックス効果は十分にあると思います。

最後にもうひとつ挙げると、上を見ること。天井じゃなくて、空ですよ。雲でも良いし、月でも良いです。なんか自分の不安や悩みなんか、ちっぽけに思え、広い心持ちになれます。

少し前に、中秋の名月でしたが、眺めた方はいるでしょうか?雲は出ていましたが、良い眺めでした。

自宅の狭いベランダから、望遠鏡で撮影した月の写真を貼っておきます。

(撮影日はだいぶ以前ですが)

ようやく、朝晩、少し秋を感じる気温になりました。

次の方へのお題は、「私が見つけた秋」としたいと思います。

【教職員リレーブログ】夏の思い出

こんにちは。

夏の思い出ということですが、私の思い出は大阪弾丸旅行です。ずっと行きたかったなんばグランド花月に行ってきました。

前半は吉本興業の芸人さんたちの漫才やコント。笑い飯やジャルジャルなど賞レース常連の人気芸人さんや、トミーズ、月亭八方などのベテランの方々までよりどりみどりでした。どれも面白くまさに抱腹絶倒でした。

後半は新喜劇。遊園地のヒーローショーの内容だったのですが、良かったですね。おちゃらけもありながら多少シリアスもありながら、一辺倒ではない構成で飽きの来ない1時間でした。

やっぱりお笑いは生で見ると、会場の一体感も相まってより楽しいですね。

大変なときでも腹から笑えばストレスも雲散霧消。お笑いには助けられています。芸人さまさまというところですね。

ということで次回の方へのお題は「私のストレス発散法」でお願いします。

お読みいただき、ありがとうございました。

【教職員リレーブログ】夏にやりたかったこと

前回からのお題は「夏休みにやりたいこと」ですが、夏休みが終わってから順番が回ってきてしまったので「夏休みにやりたかったこと」を書いていきたいと思います。

1つ目は新学期の授業の準備です。毎年2学期分の準備をしようと思っているのですが、気づけば夏休みが終わっています。

2つ目は明倫祭でのカラオケの選曲です。選曲が古かったので新しい曲も覚えようと思いました。

3つ目は明倫祭のダンスです。もっとキレキレで踊りたかったです。

書いてみて気づきましたがそれ以外は満足のいく充実した夏を過ごせたように思います。むしろほとんどは直近の明倫祭での後悔でした。

生徒の皆さんの夏休みはどのような夏休みでしたか?しっかり勉強に励んだ人、まだ宿題が終わっていない人、もっと遊べばよかったと思っている人、遊びすぎたと思っている人など思いはそれぞれだと思います。過去を振り返って後悔しても何も現状は変わらないので、「2学期からは頑張るぞ!」と未来に向けて行動を始めましょう。

次のお題は「夏の思い出」にしたいと思います。

【教職員リレーブログ】夏休みにやりたいこと、やらなければいけないこと

40周年の年から数えて、3回目の夏を迎えようとしている。夏にやらなければいけないことが、だんだん夏にやりたいことに変わってきている気がする。その理由は、明倫祭準備前と終了後の生徒会役員の表情の変化にあると最近気が付いた。夏の暑い日、来る日も来る日も明倫祭の準備に追われる。もっと夏休みをエンジョイしたい、と思う。そのときの生徒の表情は欲求不満の気持ちが顔全体に現れている。しかし、明倫祭を終えた後の生徒の表情は、大きな仕事を成し遂げ、言葉に表せないぐらいの達成感が内面に満ちていく感じが顔一杯に現れる。自分では気づかないが大きく成長をとげるのである。

40周年の年は、3つのプロジェクトを立ち上げた。①横断幕、②モザイクアート、③ステンドグラス の3つである。そのときの生徒会役員が素晴らしかったのは、自分で考えたプロジェクトを、一人ひとりが校長先生のまえでプレゼンテーションを堂々と行ったことである。さらに、そのプロジェクトを一番近くで見て、プロジェクトを実行に移す協力をした後輩たちに、「来年はもっと違うプロジェクトをやってみたい」と思わせる種をまいたことである。

昨年は、40周年プロジェクトで唯一実現できなかった「アンブレラスカイ」を実現することができた。横断幕は6mのサイズを9mに進化させた。今年はどんなことを実現させてくれるのか、みなさん、楽しみにしていてください。一番楽しみにしているのは私自身かもしれない。

では、次の方も「この夏にやってみたいこと」でバトンを渡します。

【教職員リレーブログ】夏休みにやりたいこと

野々市明倫高校7年目、数学科の I です。 前回の方からの質問が二つ

一つ目は「教師の3つの J は何でしょうか?」 → 「授業力、情熱、上機嫌」ですね。

自分は個人的に3つの S が大事だと思ってます。 → 「信念、尊重、成長」

教育者としての信念を持ち、生徒一人ひとりを尊重し、生徒とともに成長することが重要だと考えています。

さて本題の二つ目の質問ですが「この夏にやりたいことは何ですか?」

「旅行」ですね。毎年長期休みにはどれだけ遠くても車で、大学見学も含めて旅行に行っています。

昨年のもの(抜粋)を紹介します。

岡山県

デミかつ丼 桃太郎 後楽園

岡山大学

・後楽園の美しさは5歳の息子でもわかるレベルでした。

広島県

原爆ドーム 広島平和記念資料館 厳島神社

広島大学

・原爆の被害がどれほどのものかは現地に行ってはじめて感じることができました。

・厳島神社がある宮島では野生の鹿がふつうに住宅地で生活していました。

山口県

錦帯橋 壇ノ浦 関門海峡

唐戸市場 秋吉台 秋芳洞

瓦そば 明倫学舎 松下村塾

下関市立大学

山口県立大学

山口大学

・本州と九州の距離は実際に歩いてみて始めて近いことを知りました。

・明倫高校のルーツ?かもしれない明倫学舎では歴史を感じることができました。

島根県

石見銀山センター 出雲大社 松江城

島根大学

・松江市は水の都だということを始めて知りました。

実際に現地に行ってみないとわからないことがいっぱいあります。

明倫生の皆さんには是非夏休み何かしらの挑戦やフィールドワークをしてもらいたいと思っています。

ちなみに今年は車で青森、秋田、岩手まで行ってきます。

次の方も同じお題でお願いします。「この夏にやりたいことは何ですか?」

【教職員リレーブログ】授業をやり続けて40年!

明倫高校再任用3年目。数学の教員です。謙虚で優しくしっとり可愛らしい明倫生が好きです。

前回のお題は

「今年,〇〇が△△周年です」といった感じでどうでしょうか。

でした。お答えいたしましょう。

今年、私が教師になって40周年です。授業をずっとやり続けて40周年です。何とかここまで来ました。数学の授業をやり続けてと書かなかったのには理由があります。数学以外の授業をした年もあったからです。50代のときに2年間、野々市市にある明和特別支援学校に勤めました。そのときには1年目は美術の授業、2年目は体育と音楽の授業を担当しました。特別支援学校は初めてだったので、それだけでも右往左往していましたが、授業も数学でなくなり、赴任当初は正直、生きた心地がしませんでした。今となってはいい思い出です。

初任は東京都の練馬区にある東京都立大泉北高校(現在は大泉学園高校と統合して大泉桜高校)でした。最寄り駅は西武池袋線の大泉学園駅です。1年目は西武池袋駅の池袋駅から3つ目の駅の江古田駅から大泉学園駅まで電車で行き、大泉学園駅から自転車に乗って学校に行っていました。2年目と3年目は大泉学園駅の近くのアパートに住み、アパートから自転車で学校に通っていました。生徒は明るく元気でさばさばしていて、数学の授業では私のパフォーマンスによく笑ってくれました。学校生活が楽しかったです。東京の3年間で私の授業スタイルの基盤ができました。恥ずかしながら、40年間、何の成長もなく、今も東京時代の授業とスタイルは変わっていません。

東京で3年間の教師生活を終えて、4年目から石川県で教鞭をとり、現在に至っています。

最後に問題です。ご存知の方も多いと思われますが、みなさんは「教師の3つのJ」をご存知でしょうか。私の授業スタイルにも大いに通ずるものがあります。6月に今後に活躍が期待できる明倫の新採用2名に初任研の一環で話す機会が与えれたときに、2人に強調しました!

1つ目のJは「〇業力のJ」、2つ目のJは「〇熱のJ」です。3つ目のJは「〇機嫌のJ」です。どれも大切ですが、案外、3つ目のJが最も大切かもしれません。毎回の授業で私も大事にしています。

それでは次の方へ私からのお題です。

「教師の3つ目のJ」の〇にはそれぞれ漢字が一字ずつ入ります。「それは何でしょうか?」そして「この夏にやりたいことは何ですか?」

【教職員リレーブログ】長く続けることってすごい!

今年は主に1年生の歴史の授業を担当しております明倫高校4年目のTです。いろいろと大変忙しくさせていただいております。

前回担当の方からのお題が「長期計画で達成したこと」「長期計画で達成したいこと」ということです。結論から申しますと,私にはそのようなものはありません(泣)基本時に家族からも「計画性がない」「行き当たりばったり」とよく言われております。強いて言うなら,この教員という仕事だけは続けていますが,「まさかこんな仕事を担当するとは…」ということばかりです。計画通りにはいきませんね(笑)

今年は,私が高校生の時から聞いているアーティストがデビュー40周年ということで,いわゆる「推し活」をしております!(具体的な内容は避けさせていただきます…)40年ということですので彼らも紆余曲折があったのですが,今こうして当時の楽曲や新曲が聞けることに本当に毎日「感謝」です。彼らの年齢は60歳半ばで,これからも長期計画で活動してるかわかりません。ただこうして40年続いているということは事実で,これからも長く続けて歌ってほしいと願うばかりです!

彼らを見習うなんてことは大袈裟ですが,とりあえず彼らの楽曲を聞きながら,今目の前にあることに「前向きに」取り組んでいきたいなと思っております。

では,次の方へのお題ですが,「今年,〇〇が△△周年です」といった感じでどうでしょうか。

【教職員リレーブログ】長距離ランニングから学んだこと

皆様こんにちは。

天気や気温の変化が激しい今日この頃で、体調管理も難しいと言われていますが、お元気にお過ごしでしょうか?

私は趣味の関係もあり毎日天気予報や天気図を眺め一喜一憂しております。ほんとに梅雨前線が恨めしいです。

さて、前回担当の方からのお題ですが、「生成AIでやってみたいこと」についてです。恥ずかしながら私は自主的には生成AIを利用したことがないので(どこかではその恩恵に預かっていると思いますが…)、調べてみた処、衛星画像から3Dモデルを作成できるようです。そこから思いつく利用方法としては、精度の高い3D地図を作成できれば、趣味である登山に活用できるのではと考えます。最近はバリエーションルートと呼ばれる登山ルートが整備されていないルートにも挑戦するようになってきているのですが、事前情報としては登山系SNSや雑誌、個人のブログなど写真やGPSデータもありますが、基本は文字主体の情報から事前準備をし、登山に臨むことになります。GPSと言えど、3m程度の誤差がありますし、実際に登山道のないルートを登ってみた感触としては、参考程度にしかなりません。カシミール3Dなどのソフトから3Dモデルを作成することができますが、地図をベースとするため、大まかな地形を把握するには役立ちますが、細かい点は不明なことが多いです。そのような、場合に詳細な写真を元にした3Dモデルが作れれば、GPS情報、地図データと合わせて、登山ルートの解像度を上げることができると思った次第です。

昨年度と同様ですが、私からは趣味の話をさせてください。登山のトレーニングとして、好きなものを好きなだけ食べられるよう健康のために、トレイルランニングの大会への参加を目標にランニングをしています。今年、1つの目標だった100マイルレース(距離160㎞、累積標高約7000m)をはじめて完走しましたのでそのことを書きたいと思います。この大会を完走するという目標のために2年間の計画を立て、レースを毎に失敗を改善し対処を重ねる行程は、日々のランニングにやる気と充実を与えてくれました。改めて、目標を定めることの重要性を実感できました。マラソン以上の距離を走る「ウルトラ」と呼ばれるカテゴリのレースは、走力だけでなく、メンタルと補給、事前のレース計画も完走のためには必要となります。また、大会エントリーのためには、ポイントが設定されたレースを複数完走する必要もありました。そのため、計画に従い2023年には、30㎞1本、60㎞1本、80㎞3本、135㎞1本、マラソン3回を完走しました。2022年までは、50㎞までの大会にしか参加したことのなかったため、最初の80㎞レースでナイトランを経験(午前1:00にゴールしました)し、年末の135㎞(累積標高6000m)レースでは、睡眠なしの長時間行動(29時間30分)と靴擦れや衣服との擦れによる肌の痛み、運動中の筋肉痛、睡眠不足による幻覚、寒さ(0℃近い気温)を経験しました。これらに対処するため、仮眠の取り方や衣服の工夫、自分に合うシューズの探究、テーピングによる筋肉のサポートなど1つ1つ調べ、考え、実践しました。結果、100マイルレースを35時間30分で完走し、完走後の筋肉痛、足のむくみ、足の爪1つの内出血以外はトラブルなく終えることができました。2023年の1年を通して、完走距離を徐々に伸ばせたことである程度長距離を走る自信が持てたこと、自分のランニング能力の成長を実感できたこと、30代でもまだまだ能力を伸ばせると感じられたこと、が収穫だったと考えています。小さな成功体験を積み重ねることがメンタルに大きな影響を与えることも実感できました。そして、2022年の11月以来、月間合計200㎞のランニングを継続してきたことで、積み重ねることの重要性も認識しました。家族や応援、協力いただいた方々のお陰でという点も大きく感謝です。ちなみに、当初の目的であった健康(≒痩せる)という点では、100マイルレース完走後、体脂肪率は5%ほど減りましたが、体重は2kgほど増えてしまいました…。

ということで、次の方へは、「長期計画で達成したこと」または「長期計画で達成したいこと」でお願いします。

《一晩中動き続けて、やっと迎えた朝、大きな富士山、A.M5:00頃》

【教職員リレーブログ】「生成AIでやってみたいこと」

「生成AIってなんだ?」、と思う間もなく、「うまく使って!」と迫られはじめている今日この頃。

思い返せば、教員生活のスタートにも、DSなる黒い画面に白い文字が並ぶPCを前に呆然とする間もなく「そのうち慣れるって~」と笑顔の先輩教師にあれこれ教えてもらっていたなぁ。気が付けば授業にはPCとプロジェクター、コロナ禍を経て一人一台端末。加速度的とはこのことか。

さて、お題の「生成AIでやってみたいこと」、と、ついそれを検索してしまうワタクシ。これはマズイ。仕事のことならあれこれ思いついたりもするのだけれど、はた、自分のこととなると「ゔ~ん」と出てこない。生成AIは「新しいものを生み出そうとする気持ち」に伴走して、実現可能なものへと導いてくれるのに最適だそうだけれど、それが出てこないというのは、今に安住してしまってるということか。イカンイカン。

それにしてもありがたいことに、学校というところで、なんとか新しいものを聞いて触れて試してみることができていることに感謝。もしそうでなかったら、ガラパゴスな生活を送っていたに違いない。

と、結局お題に答えられないままなので、お次の方へパス。「生成AIでやってみたいこと」よろしくお願いします。

【教職員リレーブログ】「最近、涙が出そうになったこと」

最近年のせいか何だか涙もろくなった気がする。

ドラマを見ていても油断するとすぐ泣かされそうになる。

生成AIに泣けるドラマのパターンを尋ねてみると「病弱な主人公」、「家族愛や親子の絆」、「人情や友情」だそうだ。

どのパターンにもコロッとやられそうなチョロい視聴者だと自覚している。

また、生成AIによると人間の涙には3種類あるそうだ。

目を潤すための基本的な涙、目などに入った異物を洗い流すための反射的な涙、感情が高ぶった際に多量に分泌される感情の涙の3つだそうだ。

感情の涙は、悲しい時、嬉しい時、痛みを感じた時、悔しいとき、大笑いした時などに流れることがあるとのこと。

これまでを振り返ってみると、幸いにも痛くて泣いた記憶はない(記憶がないだけで幼い頃にはあるかも)。また、悔し涙も流したことはほとんどない(だから、成長してないのか、と言われそう…)。教員生活では、本当に悲しい涙を流したこともあるが、嬉し涙、感動の涙の方が多かったと思う。部活動の最後の試合・ミーティング、卒業式、合格発表など。教員は「ありがとう」という言葉に弱い生き物ではないかと思う。

最後に生成AIに「最近、涙が出そうになったこと」を聞いてみた。

こちらの使い方が不十分なせいもあるかもしれないが、ピンとこない回答だったので、ここは自分で書こうと思う。

回答は、先日行われた県総体の輪島高校の男子バレーボール部の試合だ。

会場が本校向かいの野々市市体育館であったこと、4月に本校に転入した2年生2名が輪島高校のチームの一員として出場することから応援に行った。

1月の震災後、チームがバラバラになり先が見えないなか、日々の練習場所・相手の確保やこちらの思いが及ばないような数々の困難を乗り越えて、元気にプレーし、勝利を収め喜ぶ姿を見て、目頭が熱くなった。これまで当たり前だと思っていたことが決して当たり前ではない、とても有り難いことだということを改めて感じた。いい試合を見せてくれて本当にありがとう。

さて、次の方へのお題は「生成AIでやってみたいこと」でお願いします。

【教職員リレーブログ】「旅行」について

ずいぶん昔のことになりますが、中国西安市の大学で日本語教師をしていたことがあります。

当時の私の月給は600元程度。現地の人たちの給与はおそらく100元程度だったと思います。でも600元は当時のレートで日本円に換算するとわずか2万円ほどにしかなりません。

その頃の中国には、外国人料金というものがあり、観光地の入場料、ホテル宿泊料金、列車、飛行機などの運賃が、現地人料金よりはるかに高額で設定されていました。駅や空港に行くと、購入窓口が二カ所。中国人窓口の方は、いつも長蛇の列で、割り込みが普通。もたもたしているとどんどん抜かされます。

ところが、中国人民のために働いている私は、外国人窓口に行き、「パスポート」と「工作証」(身分証明書)を見せると、中国人価格、さらに教員割引まであり、なんと普通の中国人より安く、簡単にチケットを購入できてしまうのでした。

というわけで、「とにかく中国国内を旅行しよう」というのが私たち外国籍教師の合い言葉でした。

いろんなところに行きましたが、今思い返して、一番思い出に残っているのは「新疆ウィグル自治区」への旅です。

まずは西安駅から汽車に乗り「敦煌(とんこう)」へ。莫高窟(ばくこうくつ)という、仏教壁画や仏像が残る洞窟で有名ですが、私の記憶によみがえるのは、砂漠の中を疾走していた野生のラクダの群。

そして「ウルムチ」へ。ここは、漢民族が多い大都会でした。印象は薄め。

その後「トルファン」という少数民族ウィグル族のオアシス都市へ。

人々の顔つきも衣服も、話している言葉も、書かれている文字もそれまでのどの町とも違っていました。

西遊記に出てくる「火焔山」や、ロバをひいて人々が集まってくるバザール。ブドウ棚や民族音楽。イスラム寺院から漏れてくる祈りの声。強烈な印象が今も残っています。

「旅行」の本質は日常から離れること。日常との差があればあるほど、ワクワク感が増します。

以前の中国の旅は、移動時間がとてつもなく長く、遅延、欠航当たりまえ。トイレをはじめ、不快なことも数限りなくありました。長期間、一言も日本語を話さないことも。しかし不便も不快もそれが旅。

その一方で、砂漠に登る月、崩れかけた古代の遺跡、数千年眠り続ける美女のミイラ、独特のスパイスの香り、そこで生きる現地の人々の笑顔・・・するとなぜか日本が思い出されてきて涙が出そうになるのです。

若い頃経験した、少し冒険色の濃い旅は、今の私の価値観に強い影響を与えています。

さて、次のお題は、「最近、涙が出そうになったこと」でお願いします。

西安外国語大学学生 ウィグルの少年

ゴビ砂漠

【教職員リレーブログ】修学旅行を終えて

改めて、参加者全員で戻ってきたことを報告します。

生徒の皆さん、保護者の皆様、先生方の協力に感謝しています。

修学旅行を終えて印象に残っていることを2つ紹介します。

2つ目は、友達を思いやる気持ちです。旅行中、ルームキー探しなど些細なトラブルはありましたが、みんなで協力して解決していました。明倫生の優しさを見せてもらいました。

次の方、旅行について何かありますか。公私は問いません。

【教職員リレーブログ】令和6年度スタート!

今年も教職員リレーブログがスタートします!

明倫高校教職員のあんな話やこんな話をお楽しみください!

【教職員リレーブログ】「自分的・明るいニュース」

自分的・明るいニュース というお題をいただきました。

前回、ブログの担当が回ってきたときも、そうだったのですが・・・。思いつかん。

日頃から明るいとか、暗いとか、あまり意識してないのでしょうね。

むりやりスポットライトをあてて明るくするとすると・・・。

先日、用事があって和歌山(!)に行ったのですが、

(和歌山ってなかなか行かないですよね。)

二つほど良かったことを、ピックアップ。

和歌山には「まりひめ」というご当地にしか出回らないイチゴがありまして。

以前と比べると例に漏れず、すごく値上がりしていて一瞬ひきましたがせっかくだからと

スーパーで買って食べたら、さすがのおいしさでした。風味が濃い。

キルフェボンのタルトのイチゴもかくやあろうか。

二つ目。

その時泊まった宿に「ライブラリーカフェ」なる場所があって。

「プロの選書家がセレクトした、こだわりの本や写真集などを100冊以上ご用意。」とある。

選書家、という職業があるのか? 幅允孝みたいな人か?

なんとなくのぞいてみると、面白いじゃないか! この「選書家」とやら、なかなかの手練れとみた。

細野晴臣 『夢十夜』を軽く冷やかして、(細野さん長生きしてね)

谷口ジロー 『歩くひと』 を読みながら、

『TRANSIT THE PORTRAITS』(トラベルカルチャー誌TRANSITの別冊)も眺める。

リアルな本屋さんとか図書館とか、やはりいいですね。

ネットって知っていることしか調べられないから。

思いがけない出会いってリアルにいろいろ歩いてみないと発生しないんですよね。

【教職員リレーブログ】七顚八起

「落ち込んだらどうしますか?」という質問をいただきました。

落ち込みやすい私にとって、非常に難しい問題です。

直近で言えば、元日に能登を襲った地震でかなり落ち込みました。

自分自身も能登の地で被災し、一晩家族と離れた状態ですしずめの避難所にて、不安に駆られながら一晩過ごした経験は一生忘れられません。

翌朝、自分の母と再会できたときには、お互い生きて会えたことの喜びを噛みしめました。

実家は全ての物が倒れ、壁は亀裂が入って崩れ、おまけにまだまだ断水解消のめどが立っていません。祖父母の家ももう住めないほどに崩れてしまいました。

今、こちらの自分の家に能登の家族を一時的に避難させています。ニュースを見るたびに、片付けに戻るたびに……私だけでなく、家族の落ち込みも感じている毎日です。

そんな今、私が家族と一緒に気分転換に行っていることは、ふたつあります。ひとつめは、久々にドラマを見ること。ふたつめは、美味しい飲食店や焼き菓子のお店を探してまわり、胃におさめることです。

ドラマは、大河ドラマと他いくつかのドラマを追いかけています。演技派のキャスト陣に涙を誘われてストレス発散できている気がします。美味しいお店については、ピザからカレー、スコーン屋さんにパウンドケーキ屋さんまで、幅広くリサーチ中です。(体重さえ増えなければもっと食べたいのですが…必死で理性と戦っています)

いろんな人の人生に思いを馳せて、感情移入すること。美味しい物を大好きな人たちと一緒に食べること。そんなことを続けながら、落ち込むたびに立ち上がっていけたらと思います。

なんだかしんみりしてしまいました。次の方には「自分的・明るいニュース」をお願いします!

【教職員リレーブログ】自己を見つめて

自分を見つめることなど終ぞしなくなった。それでも自分の存在が一体何なのか?何の為に存在するのか?などと考えていると、ふとゴーギャンの作品のタイトルが思い浮かんだ。「我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか」この言葉がすべてを物語っていると思う。自分の長所は何かなどと考えることも無い。すべては無の世界。達観といえば聞こえはいいが、ただ格好付けているだけである。何の代わり映えもしない日々が過ぎていく。最近特に虚無的になっている。馬齢を徒に重ねている所為か。駄目だ、もうやめよう。明るい話が出てこない。生徒には面接練習で問うくせに自分が問われると答が出てこない。情けない限りである。というわけで次の方へは「落ち込んだらどうしますか?」という質問でお願いします。

【教職員リレーブログ】長所は何なんでしょう。

自分では分かりにくいです。人に聞いたほうが何が長所か分かるかも知れません。得意なこともあるのか? のめり込んだとは言えませんが、高校時代から教員となって顧問となった部活動について少し書いてみたいと思います。

中学、高校時代は写真部でした。本当は運動部に入りたかったのですが、小さい頃の事故がもとで諦めました。昔は当然フィルム写真です。どの学校にも暗室があり、フィルム現像(Develop)、焼き付け(Print)、引き伸ばし(Enlarge)は暗室で行います。写真を撮ったら写真屋さんにフィルムを出し、プリントしてもらうのが基本。写真部ではモノクロフィルムをDPEしてました。暗室で現像する際のツンとした酢酸の匂いがなつかしいです。

教員となって最初の学校はろう学校で、卓球部顧問となりました。生徒と一緒に練習し一年で急成長しました。当時はまだシェイクハンドよりもペンホルダーラケットが主流でした。ろう学校隣の錦丘高校の顧問のS先生(今年本校英語担当)に度々練習をお願いして、ろう学校の北陸大会を勝ち抜き東京体育館での全国大会に出場できました。

次の高校では、最初ラグビー部、その後野球部の顧問となりました。どちらも監督の先生を補佐する担当でしたが、ラグビー部では岐阜県数河高原での1週間ラグビー付けの夏合宿の日々、野球部では部員の3年間の心身の成長を学んだことが印象的でした。地方公立高校が私立強豪を倒すのが心地よく、本番の甲子園出場をかけた夏の県大会ではなかなか結果は残せませんでしたが、何回かジャアントキリングを体験できました。

その後本校に来るまで2つの高校を経験し、バスケットボール部やソフトテニス部で学ばせてもらいました。某S高校では、現在本校体育担当のK先生にバスケットボール北信越大会を経験させてもらいました。それなりに当時は熱中していたのが影響したのか、私の2人の子どもは、野球とソフトテニスをしていました。スポーツは感染するのかも知れません。

以上とりとめない駄文で申し訳ないですが、次の方へ「あなたの『熱中時代』」は何でしょう。

【教職員リレーブログ】直したいところを強みに!

前の先生からのバトン「直したい癖や性格」というと…集中力がないことです!

集中力は自分の能力を何倍もの力にしてくれますし、没頭することで得られるメリットもたくさんあります。それは例えば勉強だけでなく、部活でも趣味でも没頭することで気持ちがすっきりしたり、ストレスから解放されたりすることからも分かると思います。

なので、集中力がある、そこの読者の方!あなたはとても素晴らしい。

では、私のように集中力に欠ける、読者の方!

集中力に欠けるとは、どういう状態なのでしょうか?そこを辿っていくことで、自分の良さを発見できるかもしれません。

短所の裏は長所です。私の場合は気が散っているおかげで、色々なことに注意が向いている気がします。これは、半分職業病のような気もしますが、話しながらみんなの顔を見る、書きながら説明するなど、活かし方によっては授業をするうえで大切なスキルにもなります。

そして、ピンチはチャンスだという言葉も同様の意味を持つはずです。今回の震災にも言えます。景色が一変したピンチは、今授業で扱っている文章にもあるように、高齢者ケアや安心できる居場所という新たな視点でコミュニティを生むまちづくりが可能となるチャンスになるかもしれません。

ピンチはチャンスだときっと何度も言われて、どんな言葉も届かない日もきっとあります。ですが、明倫高校はもちろん、日本や世界中でもたくさんの人が、能登に心を寄せています。その思いが少しでも、被災された方々の安全で平穏な生活への一歩を踏み出す糧となるよう、願っております。

私は明倫高校に赴任する前に9年間ほど羽咋地区や七尾地区の学校で勤務してきました。担任をした生徒たちや部活の生徒たち、そしてそのご家族、一緒に働いていた同僚の先生…たくさんの人との交流を思い出すたび、心配でなりません。

このたびの能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

短所は長所という話をしました。次の先生には、長所や得意なことは何ですか??とバトンをお渡しします。よろしくお願いします!

【教職員リレーブログ】大学で学んだこと

国語科のKです。

令和6年能登半島地震により被災された皆様に、一日も早く日常が戻ってくることを心からお祈り申し上げます。

今回私のお題「大学で学んだこと」についてお話させていただきます。

私は現在国語科の免許を持って国語を教える教員ですが、免許は通信課程で取得しており、通学して卒業した大学では地学分野の主に粘土鉱物学を学びました。

地学分野ですので、2・3年次の専門課程では半年間にわたって現地を訪れ地層を観察したり、2~3週間にわたって宿泊しながら地域一帯の地層構造を調べる野外調査を行いました。

皆さんも教科書で見かけたことがあると思いますが、現物の地層はとても美しく、これが天然で生まれたものであることに感動を覚えるほどです。ですが、同時にこの地層の成り立ちに想いを馳せると背筋がすっと寒くなるような恐怖も湧きあがりました。例えば、凝灰岩層は長く続いた激しい噴火による降灰の記録であり、河岸の巨岩は大規模な洪水の痕跡であり、鮮明に地層にズレ面(断層)が生じていれば大規模な地震が起こったであろうことが読み取れます。私たちが生きている地上が地球規模の長い年月で見れば、激しく変動し続けてきた場所であり、今後もそうしていく場所であることを実感させられました。

紆余曲折あり、私は理科の教員になることはなく、大学で学んだ地学の知識を教育の場で伝えることはできません。

それでも学びの中で得た、私たちが生きていくために必要な実感、「あらゆる災害はいつどの場所でも起こりうるものと考え『備える』こと」、「被災によって被害を受けた方々の再建を支援することはコミュニティ全体が生き残り続けるために必要な『助け合い』であり、誰もが当事者になりうること」は生徒たちにぜひ伝えていきたいと思います。

私自身も思いつく限りの緊急時の備えはある程度しているつもりですが、とにかく「心配性」なため、何度も何度も荷物を入れ替えてみたり、あっちにおいたりこっちにおいたりでなかなか落ちつけない性分です。こんな性格は直したいと思いつつ、なかなか直せず・・・次の先生にもぜひ聞いてみたいと思います。

「自分の直したい癖・性格」って何ですか??

【教職員リレーブログ】お題「共通テスト(センター)雑感」

令和6年能登半島地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

大災害を前に自分の無力さを痛感しながらも、今自分に何ができるかを考え、行動していこうと思っています。

「共通テスト(センター)雑感」というお題をいただき、3年担任、進路指導課として14回ほど共通テスト(センター試験)に関わったので、何とかなるかと甘く考えていましたが、遅々として筆が進まず困ってしまいました。

今回は、担任をしていた生徒に「シャーペンでマークしたらダメか」と聞かれ、一緒に調べたときのことをかこうと思います。

大学入試センターでは、マークシートを光学式マーク読取り装置(Optical Mark Reader;OMR、きっとかなり高性能?)で読み取って解答データを取得しているようです。OMRは光を当て、反射の度合いを読み取る装置で、鉛筆のなかの炭素が光を吸収するので、マークの有無が判別できるようです。鉛筆が黒鉛100%なのに対して、シャーペンの芯には黒鉛以外の成分が含まれていて光の吸収が少ないので、シャーペンが鉛筆より読み取りが薄くなるようです。また、シャーペンは書いた跡がミゾ状態になり、消しゴムで消しても「消し残し」になりやすく、ダブルマークと判定されることもあるようです。以上の理由などから、シャーペンよりは、鉛筆を使うほうよいだろうとの結論になりました。

共通テストのCBT化も検討されているようですが、シャーペンや消せるボールペン等の筆記具があったりタブレットをノート代わりにしたりする時代に、鉛筆が必須というのはちょっと不思議な気分になるなあとキーボードをたたきながら思います。

話は変わりますが、先日、共通テストの激励に行ったとき、奥能登で教員をしている教え子に会いました。成績、人物とも申し分のない生徒でしたが、共通テストの成績は必ずしも十分とはいえませんでした。しかし、最後まであきらめず、夢につながる進学先をつかみ取りました。そして今回、夢を叶え、活躍している姿を見ることができ、大変うれしく思い、逆にこちらが力をもらいました。大変困難な状況ではありますが、これからもきっと力を発揮してくれることと思います。

共通テストを終えた3年生のみなさん、共通テストは大切ですが、共通テストがすべてではありません。夢をあきらめず、最後まで頑張ってください。健闘を祈ります。

次の方へのお題ですが、「大学で学んだこと」でお願いします。

【教職員リレーブログ】お題「今、周りの人に最も伝えたいこと」

「転禍為福」(禍を転じて福と為す) ピンチはチャンス!

大学入試共通テストが目前です。試験中残り時間が5分になったとき、どう感じますか?

「あと5分しかない」「まだ5分もある」

ものごとは多様な見方ができます。事実は一つ。でもその捉え方によって、感じ方、考え方が変わり、たぶんその後の結果も変わります。「しかない」と思ったら、焦ってケアレスミスをしたりするかもしれません。「もある」と思ったら、冷静に見返してミスに気付くかもしれません。

今朝(1月10日)、通勤途中で聞いていたNHKのニュースは、「能登島」からの中継でした。現地に住んでいる女性から、全国の人たちに伝えたいこととして、

「ここより大変なところがあるとは思うのですが・・・、ここでもみんながんばっています。私たちの気持ちが落ちてくると、90年以上能登島に住んでいるおばあちゃんが、能登島で初めて電気がついた日のことを語って、私たちを元気づけてくれるんです。」

「田舎の末端で、頑張っている人がいることを知っていてほしい」

おばあちゃんの次の言葉は聞かなくてもわかります。

「今は確かに大変や。でも、もっと不便だった時代もあったぞ。電気がついた日は嬉しかったわ。昔にちょっともどっただけや。大丈夫、乗り越えていける。」

生きていくと、困難や挫折に直面することがあります。身近な家族や友人が、大変な困難に陥ることもあります。

そんな時にどう乗り越えて行くのか?支えていくのか?

私は、困った時、ものごとの別の側面を見ようと心がけます。別の捉え方、逆の見方、発想の転換ができないか、と考えます。「ピンチをチャンスに変えられないものか」と。

能登の状況は本当に悲惨です。でも、これから被災地「能登」に世間の意識が集まり、能登が抱えてきた深刻な社会的課題「少子高齢化」「医療の偏在」「交通」等々を、一挙に解決するinnovation的な機会になるかもしれません。またそうしなければなりません。

実際、ドローンが薬を運んでいる映像が紹介されていました。科学技術の普及が一気に進むのがこのような状況下なのでしょう。コロナ禍で、「一人1台パソコン」が実現したように。

とは言え、能登の映像や被災者の数を見ると、平静ではいられません。

能登の高校生達。今この瞬間、普通の高校生活を奪われています。

短期的、長期的に、自分たちにどんな支援ができるか、これから一緒に考えて、行動していきましょう。

昨秋、「奥能登芸術祭」に行ってきました。珠洲のあちらこちらで展示されたアートは、能登の空や海を背景にして、どれも心を奪われるものでした。いつか、きっと、もう一度・・・

私たちがこの大ピンチをチャンスに変えることができますように。

この大禍が転じていつか大福と為りますように。

次のお題は、「共通テスト(センター)雑感」でお願いします。ピンチがチャンスに変わった事例など、あれば・・・。

【教職員リレーブログ】一番リラックスできる時間はどんな時?

今回のお題「一番リラックスできる時間はどんな時?」の回答にとても困っている。

どうしてか。

それは、「リラックスできる状態」とは、どんな状態を指すのかハッキリしないからだ。自分の中で、明確に把握できていないことに気付いたからだ。

辞書で「リラックス」を調べてみたがハッキリしない。インターネットで調べてみても、様々な文献や様々なサイトにおいて、「リラックス状態」とは、ここでは・・・・・な状態と定義すると書かれており、統一的な定義がないようだ。困った。心理学、医学、ストレス管理、リラクゼーション法、生理学など様々な分野においてそれぞれの文脈の中で書かれている。

よく分からないまま、時間だけが過ぎていく。

これ以上、時間をかけては申し訳ない。明確な回答ができず心がざわついたままだが、次の人にバトンを渡します。

次の方へのお題は、「今、周りの人に最も伝えたいことは何ですか?」です。

思いっきり書いてください。よろしくお願いします。

【教職員リレーブログ】私の生きがい

こんにちは。私は事務室にいます。

私の生きがいは、音楽です。その中でも吹奏楽が大好きです。

吹奏楽は、木管楽器、金管楽器等沢山の楽器があり、一人ではなく、仲間とともに素晴らしい音楽を作っていきます。

吹奏楽を始めて、13年が経過しました。Euphoniumを吹いておりました。 あっという間に感じます。

さて、「あなたの好きな音楽」についてですが、正直たくさんありますが、上記に記した吹奏楽です。

その中でも私が一番好きな曲は、ジェームズ・バーンズの交響曲第3番 第3楽章~ナタリーのために~です。

内容が生後半年で亡くなった娘「ナタリー」がもし生きていたら語りかけた言葉や別れが描かれた悲しい楽曲です。

しかし、曲を聴くと、ホルンの温かいメロディーから始まり心が落ち着いたり、リラックスができる楽曲なので、是非皆様も一度聴いてみてはいかがでしょうか。

次の方に質問です。私にとってリラックスできる時は音楽を聴く時ですが、「一番リラックスできる時間はどんな時?」でよろしくお願いいたします。

【教職員リレーブログ】「ことしはどんな年でしたか」

12月も中旬となり、朝晩の冷え込みもだんだん厳しくなってきました。

あの暑かった夏、秋の頃は、今年は冬がくるのかなと思っていましたが

やっぱり、季節はめぐってきました。北陸の人間としては、どんよりとした

空の感じが馴染みの冬を思い出させてくれます。

さて、いただいたお題「ことしはどんな年でしたか」ですが、たまたま先週

新聞の今年の10大ニュースの募集があったので、あれかこれかと今年を

振り返っていました。もう忘れそうな出来事もありましたが、良いことも

悪いことも沢山ありましたね。私にとっては、昨年末の帯状疱疹にはじまり

5月の能登半島地震で実家が損害を受け、夏は結石で苦しみ、イタイこと

が続きました。2023年のマイ漢字は間違いなく「痛」ですね。

来年は、「快」な年になるように今から祈っています。

次の方のお題ですが、「あなたの好きな音楽について」でお願いします。

【教職員リレーブログ】校舎の中から見える風景

お題の「ちょっと気になる意外な組み合わせ」ですか…季節外れの光景が…

季節は秋

おやっ! いまどき咲く? さつき 11月11日大乗寺丘陵公園にて

さて、私は明倫の校舎から見える景色が好きなので、12月入ってからのある晴れた日の風景を紹介いたします。

①ホッとしますね。大きなグランド、遠くに見える山々、見ていると広々とした気持ちになります。

②これは①の反対側で道路を挟み公園側です。

晴れた日にはたくさんの人が散歩に訪れています。

③中庭にある緑の木々、秋には金木犀の香りが廊下中に漂っていました。

明倫高校は自然に囲まれ、最高です。

では、次の方へのバトンです。今年も最後の月のカレンダーとなりました。

「どんな年でしたか?」よろしくお願いいたします。

【教職員リレーブログ】はじめての〇〇〇〇

今年も終わりに近づいてきたところで、いただいたお題「今年挑戦したこと」について書きたいと思います。

教員生活も長くなり5年ぶりに金沢地区の学校に戻ってきました。これまで何度も修学旅行の引率をしてきましたが、以前勤めたことがある学校で、「生徒の安全確認のため、生徒が体験する活動は可能な限り先生も体験するように」と、校長先生から助言をいただきました。そこで今年度も自主的に踏襲させていただき、生徒たちとともに人生初のラフティングを体験しました。初ということで、不安も期待も生徒と一緒でしたが、仕事でしたので、先のことを考えて絶対に濡れないようにという心づもりで臨んだのは言うまでもありません。

さて、時は流れて夏休み、家族で四国旅行に行くことになりました。大塚国際美術館での鑑賞ついでに、船で鳴門海峡のうず潮を見て、鯛を食べて帰るプランでしたが、せっかくなので四国でもう一泊することになりました。る〇ぶをめくり、じゃ〇んのサイトを検索しているうちに目が留まったのが、「激流日本一・吉野川のラフティング半日コース」です。その場の勢いで娘を誘って申し込み、ポチッと支払いが済んだらもう後には引けません。一応ラフティングは体験済みでしたが、いざ始まってみると、こちらはパドルでせっせと漕ぐイメージとはかけ離れた、はちゃめちゃなウォーターアクティビティでした。

ネパール人ガイドさんのリードで盛り上がる中ドキドキ、いきなり激流へザブーン。滝修行ザザーッ、崖からダイブでドボン。ゴムボート転覆ザッバーン、ボートの縁でジャンプ(したつもり、実際は滑り落ち)ジャッポン。川落ちをするたびに、体が重たくてなかなかボートによじ登れず、同乗ファミリーのパワフルな学生さんに何度引きずり上げてもらったことか・・・その節はありがとうございました!! この場を借りてお礼申し上げます。

挙句にひとりだけ川を流され漂流ハラハラ、天然水もたっぷりいただきました。たくさんのダメダメシーンが、後から送られてきたゴープロ映像にしっかり納まっておりまして、この時はもう懲り懲りだと思いました、ですが、半日丸ごと濡れてヘトヘトになった後に入った、大歩危峡のお湯が極上で心地よく、久しぶりにバタンキュー。身も心も洗われて深い眠りに落ちました。今では次はどこの川がいいかなあと考えたりしています。ちなみに、ラフティングは冬でもやっているようです。

それでは、次の先生には「ちょっと気になる意外な組み合わせ」についてお話をお聞かせいただけたら嬉しいです。

【教職員リレーブログ】幸せのひととき

前の先生からのバトン「どんな時に幸せを感じますか?」ですが…コロナ禍を経て、かなり幸せへの感度が良くなったと感じているのは、私だけでしょうか?

朝のコーヒーがおいしい、チョコレートのおいしい季節になってきた、晴れ間の日射し、紅葉の美しさ、新しい服を買った、クラスみんなが課題提出できた、授業中自然に出た温かい拍手、健康で過ごせた、お風呂があったかい、ごはんがおいしい、布団が気持ちいい…と毎日の幸せは、枚挙にいとまがありません。

と、同時に幸せを感じていながらも、それをもたらす相手やモノに感謝していけるかは心がけ次第で、私の課題だと思っています。日々に感謝しながら、謙虚に生きてゆける人間になりたいものです…。

さて、もう気がつけば師走。先生たちにとっては忙しいこの時期ですが、次の先生には「今年挑戦したことは何ですか?」をお尋ねします。よろしくお願いします。

【教職員リレーブログ】これから楽しみにしていること

東京で教員として働き、結婚を機に退職して、18年程専業主婦をしていました。その頃は、テニスに明け暮れていて、そんな中でも自作の3句を携えて「俳句」教室にも通っていました。名前を伏せての投票により特選句に選ばれる喜びはまた格別でしたが、ゆかりの地での吟行では俳句の生みの苦しさも味わいました。

最近は、スマホやTVのデジタル画面に浸かり季節や自然を感じる機会が少ないので、俳句を趣味にしてた(今は施設にいる)母と二人で、題材探しに野山や行事(氷室開き等)に出かけていた頃を懐かしく思い出します。

先日、同じ句会のメンバーであった〈中川すなを〉さんの句集「鳳笙」が、泉鏡花金沢市民文学賞を受賞されていましたが、その方の「晩学の 火照りを鎮め 秋の風」という句があります。

こんな熱い気持ちで歳を重ねていけたら素敵だなと、これからも感動できる国内外へ出かけて、想い出を句集にまとめてみたいと思っています。

次の方のお題ですが、私は家族や友人をもてなす(酒宴?の)時が至福の時間のようです。

次の方には「どんな時に幸せを感じますか?」で

お願いできればと思います。

【教職員リレーブログ】クイズ→お題「知ってびっくりしたこと」→美味しい話

前回の方はクイズ好きということなので、皆さんに、私の出身地、愛知県岡崎市で話されている三河弁のクイズを出題します。 次の三河弁はどういう意味でしょう?

Q1「ほせ」 A、カエル B. ラテン系っぽい人 C. アイスの棒

Q2「ぐろ」 A、のどぐろ B. 気味が悪いもの C. すみっこ

答えはこのブログの最後で…

さて、今回のお題は「知ってびっくりしたこと」でしたね。実は1か月ほど前、学校でびっくりした出来事がありました。もう日が暮れた午後6時過ぎ、仕事を終え駐車場へと向かう途中のことです。サーっと私の目の前を横切る小動物の影が!! 茶色で胴の長い…

イタチです! この明倫高校に野生のイタチが生息していることを知ってびっくりです。

他にも校内でイタチと遭遇された方はいらっしゃいますか?

そして「知って感動したこと」は石川県のお魚の美味しさです。私は愛知県で生まれ育ち、富山県、静岡県でも暮らした経験がありますが、石川の食は最高レベルです。お魚をはじめ、新鮮な素材を生かした美味しいものがたくさんありますよね。一方、愛知県は味噌カツや天むすなどB級グルメばかりで、あまりお薦めできるものがありません。それでも、いくつかは懐かしい故郷の味があります。その1つが「イワシ玉」です。円盤状のイワシのすり身の練り物で、刻んだ人参と昆布が入っています。これに醤油をたらし、あぶって食べると、とても美味しいです。静岡県にも、この「イワシ玉」に少しだけ似た「黒はんぺん」があります。「黒はんぺん」は、ご当地グルメの静岡おでんに必ず入っています。石川ではおでんや冷やっこに、からしをつけますが、静岡おでんは、だし粉(かつお節や煮干を粉状にしたもの)とあおさ粉(お好み焼きやたこ焼きにかけるアレです)をたっぷり振りかけて食べます。みなさんも。次におでんを召し上がる時には、だし粉とあおさ粉をトッピングしてみてください。いつものおでんが、たちまち静岡おでんに変身です。ついてに、愛知風、富山風のおでんへのアレンジも超簡単です。愛知風なら、お約束の「つけてみそかけてみそ」(スーパーにあります)、富山風なら「おぼろ昆布」をトッピングするだけ。おでんが美味しいこの季節、様々なトッピングで、おでんの味変を楽しんでみてはどうでしょうか。

次の方には「これから楽しみにしていること」についてお話していただきたいと思います。

最後に冒頭のクイズの答えです。

Q1 C. アイスの棒 (団子の串のことも「ほせ」と呼びます)

Q2 C. すみっこ、はしっこ (漢字では「畔」 「ぐろによってー」などと使います)

【教職員リレーブログ】「冬の楽しみ」からの「卵の殻で…」

冬の楽しみはお正月です。家族みんなでおせち料理を食べたり初詣に出かけたり、買い物に行ったりと普段なかなかできないことができるのが楽しいです。2024年のお正月はどのおせち料理にしようか、いろんなお店のカタログを見ながらわくわくしています。

また、特別なテレビ番組が放映されるのも楽しみです。初笑いを目的としたお笑い番組も好きですが、特にハマっているのが箱根駅伝です。箱根駅伝を知ったのは高校生の時です。入った飲食店のテレビにたまたま映っていたのが箱根駅伝で、東京と箱根を駅伝で往復するということにすごくロマンを感じたのがハマったきっかけです。今年はどんなレースが繰り広げられるのか、こちらも非常に楽しみです。

さて、先ほども申しましたが、お正月は特別なテレビ番組がたくさん放映されています。その中から数年前のお正月に見たある正月特番のクイズ番組についてお話いたします。題名は忘れましたが、その番組には、クイズ番組ではおなじみのロザンの宇治原史規さんが出ていて他のクイズ番組同様、数々の難問に正解していました。その番組で出題された問題の中で最も印象に残っているのは「『大船に乗る』(安心している状態という意味の慣用句)の反対語は何でしょう」という問題でした。私は『泥船に乗る』かな?と思っていたのですが(それだったら簡単すぎますね)、宇治原さんの出した答えは『卵の殻で海を渡る』でした。全く聞いたこともない、全く思いつきもしない答えに一緒に見ていた息子と一緒に「えっ???」「世の中にそんな言葉あるんや~」「卵の殻ってどういうこと???」とびっくりしたのを覚えています。宇治原さんの解答は正解で「宇治原すごい!!」「なんでそんな言葉知っとるん??」「さすがクイズ王」「どんだけどんな勉強しとるんやろ~」といたく感心したことも覚えています。(他にも「『適材適所』」の反対語は?」という問題もあり答えは『驥服塩車(きふくえんしゃ)』でこれも初めて聞く言葉でびっくり。宇治原さんは正解していました。)

今、クイズ番組の話をしましたが、季節関係なしで私はクイズ番組を見るのが好きです。新しい知識も得られるし、一緒に考えることで頭の活性化(ボケ防止?)ができるからです。

次の方には今回のクイズの話つながりで「知ってびっくりしたこと」または「知って感動したこと」についてお話していただきたいと思います。よろしくお願いいたします!!

【教職員リレーブログ】電子レンジを用いた耐熱ガラスボウル調理の特徴と実践

冬ですね。

冬といえば鍋ですが、鍋を電子レンジで作れることを知っている人がどれだけいるでしょうか。

鍋は電子レンジでも作れるのです。そう、耐熱ガラスボウルならね。

電子レンジというとプラスチック容器を使うと思う人も多いでしょうが、実は耐熱ガラスボウルがほぼ完全上位互換です。

電子レンジと耐熱ガラスのメリット

・匂い移りがほとんどない。(保存にも最適!)

・調理してそのまま食べられる。(洗い物が減る!)

・沸騰して汁が飛び散っても、電子レンジ庫内を洗うだけで済む。

・電子レンジは水分を加熱する特性があるため、水を追加し続ければ焦げることはない(はず)。

このように耐熱ガラスにはいくつも利点があるので、最近はもっぱら耐熱ガラスで調理も保存もしています。

自分は鍋の他にもカレー、野菜炒め、雑炊、リゾット、スクランブルエッグなども作ったりしました。また、耐熱ガラスコップを使えばお茶などもポットを使わずに作れます。

インスタントラーメンも作りましたが、あまりに水分が多いとやはり時間がかかってしまいます。その点でいうと実は鍋も電子レンジと相性がいいわけではありません。。

また、水分が少ないと加熱ムラが出てきてしまうので、その点も弱点ではあります。

それでもずっと放置して作れる手軽さと、水分さえ残っていれば焦げることがない安全性は魅力的です。

最後に自分の得意料理であるキーマカレーのレシピを載せて締めたいと思います。

もちろん電子レンジで作ります!

★材料(1~2人前)

玉ねぎ 1玉

にんじん 5cm程度

ピーマン 2個

トマト 1つ

ひき肉 100g~150g

にんにく、しょうが(チューブ) 各5cm程度

塩、唐辛子 各小さじ1/2

ターメリック、コリアンダー、シナモン 各小さじ1

お好みでクミン、クローブ、カルダモンなどスパイスを追加してください。

★手順

- 玉ねぎ、にんじん、ピーマンをみじん切りにし、耐熱ガラスボウルに入れて15分以上加熱する。

※水分がなくなると焦げてしまうので、10分経過した時点で様子見し、水分が少なかったら追加する。 - ざく切りしたトマトを追加し、5分程度加熱して溶かす。

- ひき肉、調味料、スパイスを入れて加熱する。

加熱時間によってドライカレーのようにもなるので、お好みで調節する。

寒い冬ですが、おいしいものを食べて乗り切りましょう。

さて、次の先生には「冬の楽しみ」について書いていただこうと思います。よろしくお願いします!

【教職員リレーブログ】洋楽と私

前の先生から音楽(洋楽)について、というお題をいただきました。ありがとうございます。自分の大切な趣味のうちの1つです。自分の教えている教科は英語ですが、大学生の時、好きな洋楽や映画を通じて英語を教えることができたらいいなと思い、教師の道を選びました。

自分と洋楽との出会いはよくあるパターンでビートルズです。中学2年生の時に同級生の家でレコードを聴かせてもらってから、基本的にブリティッシュ・ハードロックを聴いています。初めて買ったLPはDeep Purpleの「Machine Head」でした。大人になってから、まさかDeep Purple が金沢に公演に来てくれるとは夢にも思いませんでした。その時は既にギタリストのリッチー・ブラックモアは脱退していたのですが、残っているメンバーもいて、とても感激したのを覚えています。

若いときは、経済的にも時間的にも余裕がなく、あまりコンサートへ行くことができませんでしたが、聴いているバンドのメンバーは年上の人ばかりで、(鬼籍に入る人も多い)今行っておかないと聴けなくなると感じ、少し無理をしても東京や大阪へも行くようになりました。(自分は1962年生まれ)ポール・マッカートニー3回、ローリング・ストーンズ2回、TOTO3回、KISS2回、ドゥービー・ブラザーズ2回行きましたが、他にも、エリック・クラプトン、ポリス、スティング、ジャーニー、ホール&オーツ、THE WHO、MR. BIG、エアロ・スミス、YES、キング・クリムゾン、U2、レッド・ホット・チリ・ペッパーズ、ボン・ジョヴィ、アート・ガーファンクル、オリビア・ニュートン=ジョン、シェリル・クロウ、クリストファー・クロス、シンディー・ローパーなどへも行きました。週末にチケットの半券を調べてみたら、約35回いろんなグループのコンサートへ行っていました。(半券は記念にとってあるのですが、元々物を捨てることのできないタイプです)

最近はネットでコンサートのセットリストが公開されていて、しかもその曲がどのアルバムに入っているかもわかり、YouTubeにも連結しているウェブサイトがあるので、とても便利です。自分は職業柄か、予習と復習が大切だと考えています。コンサートに関しても、知らない曲があると損する気がするので、セットリストで予習として、演奏される曲をしっかり聴き、コンサートが終わってからは、数週間、復習として演奏された曲を余韻に浸りながら、聴くことにしています。

ビートルズの話に戻ります。「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」というアルバムに「When I’m Sixty-Four」という曲があります。自分が64歳になっても、まだ、僕を必要としてくれる?ヴァレンタインのプレゼント、バースデイ・カード、ワインを贈ってくれるかい?というような歌詞ですが、この歳に近づきつつあるなーとしみじみ感じています。

2021年にルーシー(Lucy)という木星の小惑星探査機が打ち上げられました。このミッション名は、有名な類人猿化石のルーシーに由来しますが、もともと、類人猿化石ルーシーは、ビートルズの曲「Lucy in the Sky with Diamonds」にちなんだものでした。この曲もアルバム「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」に入っています。そして、探査機ルーシーには未来の私たちの子孫に向けたメッセージを書いたプレートが取り付けてあります。プレートには20人の著名人の言葉が刻まれているのですが、ビートルズ4人のメッセージもその中にあります。最後にビートルズのベーシストであったポール・マッカートニーのメッセージをここに載せて、このブログを終わりにします。アルバム「アビイ・ロード」の中の「The End」という曲の歌詞の一部です。And in the end the love you take is equal to the love you make. 日本語の意味はあえてここには書かないでおきます。興味のある人は考えてみてください。

(人によって音楽の趣味は様々ですから、洋楽に興味がある生徒さんは限られていると思います。趣味が違う方、長々と書いてしまって、ごめんなさい。)

だんだん寒くなってきました。あったかい料理が食べたくなってきたということで、次の先生には料理について書いていただこうと思います。よろしくお願いします。

【教職員リレーブログ】国立国会図書館に行ってみた!

「今年一番の出来事はなんですか」のバトンを受け取り、夏に行ったスパークスのライブと迷った結果、今春体験したことについて書くことにする。

小学生の間、小学館の『小学○年生』という月刊誌を定期購読していた。内容は当時のアイドルや教科の学習に関する情報などが中心だった。その中に、読者の投稿による『らくがきコーナー』があり、小学校高学年の時に自分が描いたイラストが「確か」採用されたはずだった。しかし、現物は早々に処分してしまい、5年生か6年生か何月号か、記憶も手がかりもない。何を描いたかは覚えている。1970年代中期に日本でアイドル的な人気を博した英国のロックバンド、クイーンのドラムを担当するロジャー・テイラーの似顔絵だった。

「生きている間に自分の目で確かめたい」

春休み中に上京する機会があり、スケジュールを立てる中で半日分ほど空き時間ができることが分かり、何十年と心の中で引っかかっていた懸案事項を実行に移すことにした。

国立国会図書館はその名の通り、国会議事堂の隣にあり、日本で最も膨大な蔵書を誇る唯一の国立図書館である。簡単な手続きを済ませれば、だれでも利用できる。受付カウンターで現物を用意してもらうことも可能だが、時間がかかりそうだし、そもそも昭和何年の何月号かも分からない。よって、PC端末を利用して、まずは『小学五年生四月号』からローラー作戦でPDFファイルのチェック作業を1ページずつ進めた。

同行した連れ合いにも協力してもらいながら、パソコンの画面に向かって作業を進めること約1時間...

「あった...!」

全身に鳥肌が立った。『小学六年生 昭和50年11月号』だった。自分の記憶は間違っていなかった。

PC端末から該当ページの印刷を申請し、カウンターで手数料を支払って表紙とイラスト・ページ2枚のカラーコピーを受け取った。折れ曲がるのが嫌だったので、売店で国立国会図書館のクリアファイルを購入して恭(うやうや)しく挟み込んだ。50年近く心の片隅で引っかかっていたものがようやく外れた思いがした。

※採用された似顔絵については掲載を控えさせていただきます。見てみたいという物好きな方がいらっしゃれば、M出にひと声おかけください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

洋楽つながりということで、次回のブロガーさんには音楽について語っていただきたいと思います。

※因みに最近では The Lightning Seeds の‘Emily Smiles’が個人的にツボりました。(PVはちょっと気持ち悪いですが)

動画リンク: https://youtu.be/K6_5LxE9FEc

【教職員リレーブログ】いちばん遠くへ行った経験

「いちばん遠くへ行った経験を教えてください」とご質問をいただきました。

物心がついてから距離的にいちばん遠くへ行ったのは、ロシアのサンクトペテルブルクです。学び始めて2年ちょっとのロシア語を試そうと一人飛び立ちました。現地のKFCで英語話者に道を尋ねられて、相手の話す”Saint Petersburg”という単語がわからず、「それって何?」と尋ね返したことも、今になっては良い思い出の一つです。(ちなみに、ロシア語のСанкт-Петербургは「サンクトペチェルブルク」、英語のSaint Petersburgは「セイントピーターズバーグ」と発音されます。同じものだってしばらく気づきませんでした!)

文化的にいちばん遠くへ行ったのは、トルコのイスタンブールです。ちょうどラマザン(断食月)の最中で、日常生活や人々の考え方に宗教がいかに影響を与えているかということを垣間見ることができました。真夏の炎天下の中、水さえ飲まない相手の前で水分補給をすることの申し訳なさったら…なんとも言葉では表せません。

文字的にいちばん遠くへ行った(?)経験は、朝鮮語ハングル文字の学習です。アルファベット以外の文字を学ぶのは初めてで、自分の日常からは一番離れている文字のため、「読める!」という状態になるまで20年近くかかりました(途中で挫折数回あり)。今年ついに読めるようになったのは、春ごろから毎日5分ずつでも学習を続けたからだと思っています。たかが5分でも侮るなかれ!たとえ小さくても毎日の積み重ねって、本当に大切ですね。生徒のみなさんに「英語は毎日取り組むのですよ」と声を掛けているのも、自分の実感からです。

カレンダーもそろそろ最終ページが近づいてきました。次の方には、「今年一番の出来事はなんですか」とお尋ねしたいです。

【教職員リレーブログ】アート創作 好きだったかも

【教職員リレーブログ】アート創作 好きだったかも

「アートを創作するのは好きですか?」というお題をいただきました。

アートは、かつては創作らしきことをしていましたので、その意味では好きだったと思われます。今はアート創作のカケラもない毎日ですが、お題をいただいて思い起こしてみれば、以前は油絵を習ったり、友人のコンサートのチケットやポスターのデザインなどをしたりしていました。ぜんぜん上手ではありませんでしたが。さかのぼって大学時代には美術系のバイトもしていて、社員さんたちは私を美大生だと思っていたほどです。世間さまには何度か私の「創作品」を晒してしまいました。

その後も、英語を通じて、アートと関わりがあるといえばあります。友人(彫刻家)の作品タイトルの英語訳、友人(音楽家)のミニオペラの歌詞の日本語訳、友人(アメリカ人劇作家)の演劇の日本語訳。なかでもオペラの歌詞づくりは面白かったです。メロディに載せて歌うものなので、字数制限があります。オリジナルを活かしながら日本語として意味が通じて、伝わりやすいものを求めて何日も徹夜状態で頑張りました。スタッフとして作品を見に行きました。感動でした。

最近では動画作成の手伝いで、英語インタビューの翻訳をしました。友人(演出家)の作品の応募の手続きに必要な英語訳などもありました。このように英語は意外に需要があり、作品など、形のあるものにもつながり楽しいです。仕事でも英語を使う機会は多いと思います。で、生徒たちには英語の基礎をつけてもらえるよう頑張りたいし、自分でももうちょっと出来るよう頑張ってみようかな、と思います。

アートやスポーツや各科目の勉強が、そして趣味が、ずっと繋がって行き、きっとみんなを遠くへ連れて行ってくれます。好きなこと、得意なことを頑張ってほしいです。大人のみなさんにも。

さて、次の方へのお題、いちばん遠くへ行った経験を教えてください。

【教職員リレーブログ】Artistic Adventures

「日本で住んでいなかったら、どこの国に住んでみたいですか?」

日本に住んでいなかったら、ドイツに住みたい。大学時代、ドイツ語を勉強していたのですが、まだ行ったことがないんです!行ってみたいですね。

私の質問は 「アートを創作するのは好きですか?」です。

Ceramics is a difficult art that requires both passion and patience. I started making ceramic art in college.

There are two main approaches to making ceramic art: hand-building and “throwing on the wheel”. I started with hand-building, which is slow, but rewarding. “Throwing on the wheel” is very hard, and takes a lot of practice, even to make something small. I spent weeks just learning how to “center” the clay on the pottery wheel. This is the first step in “throwing on the wheel,” and it is very important to do it correctly. The process of learning is very frustrating, but when you complete a piece correctly, it is life-changing.

I practiced for two years, and I made many mistakes. There are many things that can go wrong when you are making ceramic art. Sometimes, moisture or air is trapped in the clay, which can make the clay explode! I spent a lot of time on pieces that eventually broke. This was very sad and discouraging, and sometimes made me want to quit. Even so, I continued making ceramic art. I cannot make ceramic art now, because I have no studio to use in Japan. I will start making art again someday in the future.

For now, please look at the pictures of my ceramics. These are cups with small gargoyle faces on them. Thank you for reading, and please try to make ceramic art if you have the chance!

【教職員リレーブログ】The Rugby World Cup

「ほっと一息つけるおすすめの飲み物」最近、めちゃ好きな飲み物は炭酸水とクランベリージュースです!すごく爽やかですよ!僕はよく辛い食事を食べますが(タコスとか、インドカレーとか)、あのしゅわしゅわクランベリージュースはとても合うと思います!

僕の質問は「日本で住んでいなかったら、どこの国に住んでみたいですか?」です。

(me, in high school playing for my team, Reading Abbey)

I hoped I would be writing this blog post about Japan’s prospects in the Rugby World Cup. Rugby is a strange sport, and one I have a strange relationship with. I started playing full contact rugby when I was about 10, and kept going all the way until after high school.

When I was a kid, I always enjoyed the World Cup the best. More than any sport, I feel Rugby at the international level has a real sense of national character. Big teams like England, Australia and South Africa are extremely physical – they play slow, exhausting Rugby to push their opponent to exhaustion, then running (or in England’s case, kicking) through the mistakes that follow. New Zealand play with an intense, mobile passion, as generations of the world’s best players take great pride in being an All-Black, a real honor in Aotearoa. But, my favorite teams have always been Ireland (I’m half-Irish, after all!), France and more recently, Japan. More than strength, or speed, these three teams think. Precise, practiced plays, and knowledge of the opposition’s strengths and weaknesses, and an ability to attack with not just strength, but also passing and kicking. An important part of Rugby culture is respect – respecting different cultures, but also respecting your opponent. Growing up, after a game of Rugby, we would always sit down in shirts and ties for a meal with the other team. No matter how hard we fought on the pitch, afterwards we would talk and laugh about the match over some tasty food.

When it came to game time against Argentina, I was hopeful. Japan’s previous match against Samoa had been close. A brutal number of scrums at the start of the match would have been enough to exhaust any good team, but Japan held on. Samoa are not a weak team, nearly beating England – one of the teams considered very likely to win the tournament. Sadly, despite some incredible playing – Amato Fakatava’s try might be one of the best I’ve ever seen! – and beautiful kicking from Lemeki, Argentina’s mighty center attacks could not be stopped, and Japan were beaten. Looking at the Last 4 – I’d love to see an Argentina Vs New Zealand Final. Argentina are the last team from South America, and have never made it this far, so I hope they do well! But if you want my honest prediction, I think it will be England vs South Africa, with South Africa winning the tournament overall.

After the 2019 Rugby World cup, a lot of students told me they enjoyed watching the matches. I asked all of them if they wanted to try playing Rugby, but all of them said “it looks too dangerous”. Rugby can be dangerous, but with good, safe coaches and training, it’s actually quite safe, and I think it’s very, very fun. The last 22 minutes of the match against Argentina were hard for Japan. But they never stopped trying. So I hope, whoever is reading this, if you want, TRY!

【教職員リレーブログ】週末の楽しみ方

ようやく涼しくなってきましたね。芸術の秋です。

私からは素敵な一曲をプレゼントさせていただきます。

Mr.children 「Heavenly kiss」

かっこいいギターリフから始まるサウンド感やメロウな感じがなんともたまらない曲です。

某動画投稿サイトにある動画でボーカルの桜井さんがおっしゃっていますが、どれほど月日が経ってもふとした瞬間に愛情が蘇るという内容の歌詞が、とっても素敵なんです。

音としても歌詞としても楽しめる、味の濃い一曲です。是非聴いてみてくださいね♩

一説には、音楽は言葉よりも先に人間が生み出したと言われている文化です。この一曲をきっかけに、皆さんが少しでも音楽を好きになってくれますように。

さて、お題の「週末の楽しみ方」ですが、旦那と一緒におつまみを作ることです。最近作ったのは、アジのなめろうです。わさびを多めにいれるのがおすすめです!

次の方へのお題は、「ほっと一息つけるおすすめの飲み物」でお願いします。

【教職員リレーブログ】青春時代に夢中だったこと

教員1年目です。

青春時代に夢中だったこと・・・

高校3年間はほとんどの時間を部活に費やすほど、サッカーが大好きでした!

授業が終われば急いでグラウンドへ行き、暗くなってからも部活をして、次の日は朝から練習していました。

みんなと同じように英単語テストや漢字テストもありましたが、朝練があったら勉強はキツイ!と思いながらも、再テストになったら部活に遅れる。ということは大好きなサッカーができない。ということで、テストは強敵でしたが、部活をするために勉強をしていました...。

好きなことをするためには苦手なこともしなくてはいけないようです!!

話が変わりますが、その時のサッカー部の顧問の先生は、熱血教師でした。怖くて怖くて、本当に怖かったですが、その先生の口から稀に出る「グッド!!!」が嬉しかったなーと書きながら思い出しました。

私が尊敬する先生の1人です。先生との出会いは教師という仕事に興味を持つきっかけとなりました。

今では、顧問の先生のお子さんとよく遊びます。休日の楽しみです。

話を戻します。

青春時代に夢中だったことはサッカー、

夢中だったものはメロンパン(毎日のように食べてました)です。

次の方へのお題は「週末の楽しみ方」です。ぜひ教えてください!

【教職員リレーブログ】日本のおすすめの場所?

私は全国各地にドライブします。地球一周は約40000Kmと知っていましたか?ここ20数年間で仕事だけでも総走行距離は約180000km程度になります。地球4周半です。そんなドライブの行先でお勧めとなれば、やはりグルメで決めるしかないですね。

1位 大阪府・広島県⇒たこ焼き・お好み焼き 2位 高知県⇒カツオのたたき ※刺身の方がうまいかも? 3位 静岡県⇒富士宮焼きそば ※B級グルメの王者 4位 香川県 讃岐うどん ※本場の麺のこしの強さ・のど越し感は違います。♫安いの・美味いの・早いの♫ 5位 埼玉県⇒味噌ポテト・わらじかつ丼 ※食通ならホルモン(豚のほほ!かしら!レバー!) 観光もいいですが、旅先でご当地グルメも楽しんでください!!

次の方には、青春時代に夢中だったこと(もの)は?

【教職員リレーブログ】○○の秋

体育 1年目

○○の秋というお題ですが……

スポーツの秋ですね、今はプロ野球も優勝チームが決まり、話題はラグビーW杯でしょうか? 同時にアジア大会もやってます。とにかくスポーツ観戦が好きすぎて早朝の試合も生で見てしまい寝不足状態です。

今年はWBCの優勝からはじまり、FIFA 女子ワールドカップのベスト8、バスケットのオリンピック出場権獲得など日本が素晴らしい活躍を納めています。皆さんも感動を得たことでしょう(私は涙腺が弱いのでなんにでも涙…)。

しかし、食欲の秋も外せませんね何を食べてもおいしい季節になってきました、体重と相談しながら楽しんでいます。

次の方にお題を、ということですが、日本のおすすめの場所?それは教えてください。

【教員リレーブログ】

18H担任です。

最近感動したことは、コンビニで買った商品の合計額が777円だったことです。涙は出ませんでしたが、少し心が躍りました。

次の方へ。毎年どんな秋をお過ごしですか?◯◯の秋、教えてください。

【教職員リレーブログ】今年の夏の汗と涙

今年は残暑が厳しく身体に堪えますが、夕方に見上げた空に、秋虫の声に秋を感じられるようになりました。あとは日中の気温が30℃以下になれば夏終了です。早く秋になって欲しいです。私の今夏のスケジュールは、上位大会と合宿の連続で、冷や汗ではなく汗だくの毎日でした。言い換えれば充実の夏を過ごしたとも言えます。帰省した子ども達とは予定が合わずすれ違いになってしまい残念でした。しかし、大会で懐かしい人に久しぶりに会い旧交を温めることができましたし、新しい出会いもあるなど楽しいこともありました。なんといっても最終戦で素晴らしい戦いをした選手達に感動したことは夏一番の出来事です。こちらは熱い涙でありました。

さて、お題のヒヤっとしたことでありますが、たくさんありますが一つだけ披露します。それは電車の乗り換えを失敗しそうになったことです。北陸新幹線がまだ開通していない頃、金沢―東京間は越後湯沢で乗換えでした。帰りの電車で熟睡してしまい、周囲の気配ではっと目が覚めると越後湯沢に停車中でした。びっくりして慌てて降りたので上棚に置いたお土産をすっかり忘れ持たずに降りました。金沢に帰る最終電車だったので乗換の電車の席に座った瞬間に冷や汗がじわーっと出ました。こちらは冷たい汗です。

次の方にお題を、ということですが、感動で涙が出たことはありますか?それは何ですか。

【教職員リレーブログ】暑さに思うこと

理科教員のNです。

今日の新聞に、7月21日から47日連続で続いていた真夏日がようやく途切れたとの見出しが載っていた。スマホには毎日熱中症アラートの通知が流れてくるので感覚が麻痺していたが、やっぱり今年の夏は異常に暑いように思う。

暑いからクーラーを付ける。すると室内は冷えるが、室外機から外に向かって熱が放出される。トータルで見るとエントロピーは増大し、地球は暑くなる。またクーラーをつけると電気を消費するが、その電気は主に化石燃料を燃焼させて得た熱エネルギーを電気エネルギーに変換したものであり、電気としてゲインできなかった分は熱として大気中に放出される。したがってここでも地球は暑くなる。

つまり、人間が何らかの活動をするとすべてエントロピーの増大につながり、地球は暑くなる。地球は宇宙に向かって電磁波の形で熱が逃げていくが、それでも温室効果ガスの影響等で熱がこもり、気温が上昇する。この余剰分の熱を火星にでも持って行ってテラフォーミングに使えないものだろうか。

今年の暑さを乗り切るために重宝したグッズが、冷感タオルである。これは水に濡らすとすぐに蒸発し始め、その際に体表面から熱を奪うことでひんやり涼しくなれるというものだ。ああ、それなら地球の全表面をこの冷感タオルで覆ってしまえば、地球を冷やすことができるのではないか!?しかしながら、自然はそう甘くない。水蒸気が巡り巡って液体に戻る際、凝縮熱という形で今度は熱を周りに放出する。つまり今度は地球が温まるのだ。奪った分を返す、自然はうまくできている。

どうでしょう、この自然の仕組みの美しさ。ワクワクしませんか?

さて、次の人のお題ですが「ヒヤッとしたこと」でお願いします。

まだまだ残暑が厳しいですが、頑張って乗り切りましょう。

【教職員リレーブログ】

こんにちは。明倫8年目のNです。

2学期が始まりました。相変わらず気温が高い日が続きますが、朝夕の日差しのエネルギーは僅かながら和らいで来ているような気がします。けたたましかったセミの叫び声も風情ある落ち着いた声に変わり、少しだけ秋の訪れが感じられるようになったと思うのは私だけでしょうか。

さて、『秋といえば、、、、、』。

秋になると空気も落ち着き、仕事帰りの夜の車中でコーヒーを飲みながら仕事の反省や過去の思い出に耽ることがよくあります。

とりわけ大学時代の秋は大学生ならではの色んなことをしました。(私の大学の夏休みは2ヶ月間で、9月も色々なことにチャレンジできるんですよね。)それを思い返して「ああ、あの日々は刺激的で良かったなあ…」と過去の自分からエネルギーをもらっています。

一番の思い出は10泊11日の北海道旅行。男4人で新千歳空港でレンタカーを借り、そこから北海道をぐるっと一周しました。総走行距離2000kmの道中で、旭川ラーメン村、旭山動物園、層雲峡、宗谷岬、ノシャップ岬、山の水族館、知床五湖、摩周湖、屈斜路湖、阿寒湖、六花亭本店、花畑牧場、幸福駅、襟裳岬、登別クマ牧場、地獄谷、洞爺湖、函館山、五稜郭、札幌ドーム、サッポロビール園・・・。実にたくさんの名所を一気に回りました。

楽しかったのは言うまでもないですね。宗谷岬で1時間半も水切りをしていたり、層雲峡で特徴的な岩を見つけてゴリラ岩と名付けたり、たまたま入ったご当地バーガー店の美味しさに感動したり。どうでもいいことも笑いになる、格別な体験でした。

他にも、岐阜から琵琶湖まで約60kmを夜通し歩く「デスウォーク」をしたり、地図帳の索引を適当に指して当たった場所(和歌山県白浜)に行った「ダーツの旅もどき」をしたり、サークルのキャンプの出し物で誕生日が近い人が集められてパイ投げの祝福を受けたり。大学時代の秋の思い出をあげようとすると枚挙に暇がありません。

あの頃の全能感と言いますか、色んなワクワクを感じてチャレンジしようとしていた感覚を、年度の折返しで自分の在り方を見直すこの時期になると取り戻したいと思うのです。

ということで、私に取っての「秋といえば、、、、、」は、「ワクワクの秋」ですかね。

以上、「秋にすること」「秋の思い出」の2観点から『秋といえば』について記してみました。

では、”ワクワク”というキーワードが出てきたので、次の方へのお題は「ワクワクしたこと」あるいは「ワクワクしていること」にしたいと思います。よろしくお願いします。

【教職員リレーブログ】暑いからこそ楽しいこと、美味しいもの

楽しい2日間の明倫祭が終わりました。普段は見ることができない生徒の頼もしい一面を見ることができ、明倫生のポテンシャルに驚かされました。明倫2年目の理科のTです。本日は『暑いからこそ楽しいこと、美味しいもの』というテーマで綴ってみたいと思います。

暑いからこそ楽しいこと、美味しいもの、、、、、冬がとても寒い長野県北部出身の私からすると難しいテーマです。夏の日中は確かに暑いですが、夜や明け方は少し肌寒い環境で育ちました。長野は周りが山に囲まれており、自然がとても豊かです。そんな中で少年時代(もう何十年前の話か、、、)夏に楽しみにしていたことがあります。それは山魚(イワナやニジマス、ヤマメなど)を扱う釣り堀に行くことでした。涼しい山の中で、涼やかな渓流の音を聞きながらの釣りは暑さを忘れ、とても楽しい思い出です。その後に自分で釣った魚を調理していただき、刺身や塩焼きで食べるのがとても好きでした。大人になった今を思うと、日本酒と一緒に飲みながら食べたらさぞ美味しかったのではと思います。

石川県に来てからなかなか山魚を食べる機会が減ってしまいましたが、数年前に白山市の吉野に同じような釣り堀 があることを知りました。お店のシステムは地元長野のお店と同じで、とても懐かしい思いになりました。それ以降、大学時代の友人が東京から来ると度々訪れています。次こそは自分で釣った山魚と日本酒で(いつも自分が運転手をするため飲めません)楽しむ機会を作りたいと思います。

暑いからこそ美味しいものの部分は理科のSさんの希望に沿う回答ができたか不安ですが、次の方にバトンを渡します。いよいよ9月にも入ったということで、『秋といえば、、、、、』というテーマでお願いします。