|

|

|

|

|

SGHの活動を紹介します

【SGH推進室】3年生課題研究成果発表会

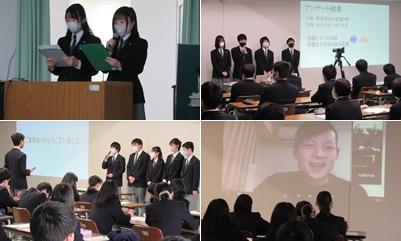

7月15日(木)、3年生の課題研究成果発表会を行いました。3年SGコースと理数科の生徒がこれまでの研究の集大成を、英語で発表するものです。

SGコースでは、例年東京外国語大学と金沢大学の留学生を招いて発表と質疑応答を行っていましたが、今年度は新型コロナウイルス感染拡大により来校が難しいため、留学生とはオンラインで質疑応答を行いながら、校内で2年生が参観しました。

これまで、コロナ禍でフィールドワークが制限されたり、例年実施していた行事が実施できなかったりなど、多くの困難がありながらも、課題研究を続けてきました。研究のまとめと英語での発表練習を直前まで頑張りながら、当日を迎えました。ご協力いただいた留学生の皆様、ありがとうございました。

日本在住の外国人生徒の生活を支援する日本語冊子の紹介

SGコース5期生(今年度3年4組)の探究活動のうち、B班の生徒たちが「外国から日本に来たばかりの高校生が、日本の高校や高校生について理解し、日本でより快適に安心感を持って過ごすための手助けをしたい」という思いで、学校でのルールや施設、日常で使われる方言や高校生の1日の過ごし方など多岐にわたる内容を日本語で紹介した冊子を手作りしました。新聞記事でも紹介され、おかげさまで各方面からぜひこの冊子を利用させてもらいたいというありがたいご要望もいただきました。つきましては、学校HPでそのデータを公開いたしますので、ダウンロードしていただきお使いくだされば幸いです。以下、リンクとなりますが、①は本校用に作成したもの、②は各高校様で編集してお使いいただけるWORDファイルとなっております。

①完成版(PDF) https://drive.google.com/file/d/1T_qkpyllD2KSRB_eXfAIvIAdXZ5BjwsR/view

②編集用(WORD) A班(冊子データ)外国人児童支援.docx

SGHだよりを追加しました

【SGH推進室】思修館研修

6月12日、2年SGコースの思修館研修が行われました。京都大学大学院総合生存学館思修館の大学院生8名の皆さんとオンラインで交流し、課題研究についてのアドバイスをいただきました。

今回は、全体研修として思修館の活動と大学院生の研究の一端の紹介の後、グループに分かれて研究内容の発表と意見交換を行いました。思修館の皆さんのこれまでの研究活動に裏打された的確なアドバイスで、生徒にとって学びの大きい機会となりました。

終わりに、大学院生の皆さんからのあたたかいメッセージもいただき、今後の活動の励みとなりました。大学院生の皆さん、ありがとうございました。

北アジアCAPE(ニュージーランド)とのオンライン交流

4月20日(火)の2・3限目に、34H(SGコース)の生徒40名が、ニュージーランドの大学に通う留学生9名と、Zoomを使ったオンライン交流を行いました。

これは、本校が石川県国際交流協会と連携して、科目「SG探究活用」の授業の一環として、北アジアCAPEを通じて実現したものです。 ※北アジアCAPEとは、日本・中国・韓国との交流を促進する人材育成のためにニュージーランド政府の出資により設立された公的機関(本部はオークランド大学)です。

生徒たちは、2年次から作り上げてきた課題研究について発表し、その内容について海外の視点から見た意見を仰ぐなど、英語で積極的にコミュニケーションをとることができていました。

また、この留学生は日本語を学んでおり、彼らが日本語を使って、本校生徒に日本に関して質問する時間も設けられ、生徒たちは相手に伝わりやすい日本語を工夫しながら話していました。

生徒の感想

「相手の方が、研究内容についてたくさんアドバイスをくださって、改善点が見つかったのと同時に、相手に自分の英語が伝わっていることに感動を覚えました。」

「相手がどこまで日本語を喋れるか把握するのに時間がかかったけど、質問していくうちにわかりそうな単語を想像することで会話がよりスムーズになった。」

SGコース課題研究発表会

1月22日(金)、SGコース課題研究発表会を行い、2年生SGコースの8グループがこれまで取り組んできた課題研究の成果を発表しました。

今回は普通コース生徒に対しての対面発表を行うとともに、京都大学大学院総合生存学館(思修館)の大学院生とZoomでつなぎ、講評をいただきました。

また、発表の様子はYouTubeLiveでライブ配信し、県内外の教育関係者やSGコース卒業生にご視聴いただきました。

今年は「プロジェクト型」の取り組みを行い、課題解決を目指して自分たち自身が解決に取り組む活動を重視しました。今年度は5月末まで休校、学校再開後も外部でのフィールドワークの制約や海外研修の中止など、思うように活動できない場面もありましたが、生徒たちはできる限りの取り組みを行いました。

課題研究成果発表会

7月29日、「課題研究成果発表会」を行い、SGコース3年生がこれまで続けてきた課題研究について、英語による発表と質疑応答を行いました。

今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、助言をいただく留学生とオンラインでのやり取りを行いました。また、昨年までSGコースのみ対象としていた発表会を、今年はSSHとの連携を図るため、理数科3年生の発表とあわせて行いました。

これまでにないオンラインでの発表に戸惑いながらも、これまでの活動の成果を十分に発揮することができました。ご協力いただいた東京外国語大学及び金沢大学の留学生の皆さんに感謝します。

【中止】第2回北信越探究フォーラム開催について

北信越フォーラムは中止となりました。

NSH合同発表会 3グループが参加

いしかわニュースーパーハイスクール(NSH)課題研究合同発表会は1月28日(火)に県地場産業振興センターで開かれ、泉丘・七尾・桜丘・二水・小松・翠星高校の生徒が日頃の課題研究の成果を発表しました。本校からは、12月のNS探究α校内発表会で選出された2年普通コース文型から3グループが参加しました。生徒は発表したり、他校の発表を聞いたりし、そしてお互いに疑問に思ったことをぶつけあうなど、刺激的で有意義な機会となったようでした。

(感想)

・スライドや口頭での説明の直しも幾度となく行い、大変でしたが、納得できるものにすることができました。何より、グループのメンバーの一人ひとりが研究の内容について主体的に調べ、積極的に話し合えたことが今日の発表の成功につながったと思います。今後の大学生活、社会人となった時、この経験は絶対に活きてくると思います。

・自分の今いる地域をいかに良くするか、先生方や班員、他校の方々と話し合えたことは楽しかったし、かなり貴重な体験ができたと感じています。この発表に向けての活動で、課題を解決する力、発見する力が身について、大きく成長できたと思います。

SSH・SGH研究発表会

SSH・SGH合同研究発表会は1月24日(金)に開かれ、2年SGコースと理数科の生徒がこれまで取り組んできた課題研究の成果を発表しました。県内外の高校や大学等から約60人の教職員等が見学に来ていただきました。啓泉講堂での口頭発表では、生徒のほか、多くの参観者が見守る中、24Hと20Hの代表グループがプレゼンテーションを行うと、クラスをまたいで鋭い質問が飛び交い、白熱した時間となりました。続いて生徒は、ポスターセッションを行い、各グループの研究について参観者に堂々と臆することなく研究について語りました。様々な質問や意見を受けて、今後の研究の方針を見つめ直す良い機会となったようでした。

(感想)

・プレゼンは言葉のキャッチボールであるということを実感した。わかりづらい顔をしていらした方にここまで大丈夫ですかと聞いたところ質問してくださった。いろいろな角度から質問アドバイスを頂いたので今後の研究をさらに深めていきたい。

・大人からの視点や理数科からの視点は私たちの研究を全く異なるところから見たもので、研究をもっと論理的にもっと魅力的にするには重要なことだなと思うものばかりでした。もっと研究を膨らませることができると感じました。

・発表することによっていろいろな視点から意見をもらえて今後の研究を高めていくためのいい機会だったように思う。今回の発表の準備のために、班の仲間と2週間前から毎日放課後残って話し合いを重ねたことで自分たちの班の研究をより深める事ができ、仲が深まったように思う。この経験とそれにより得た自信を忘れずこれから社会を変えるための挑戦を続けていきたい。