今日はエンジョイホームでした。

屋外で活動する講座もあり、天気が気になるところでしたが

日頃の行いが良かったのか、晴れて予定どおり行うことができました。

が、良すぎる天気に恵まれて暑かったです。日頃の行いが良すぎたか?(笑)

今回のエンジョイホームは昨年度を上回る15講座を用意しました。

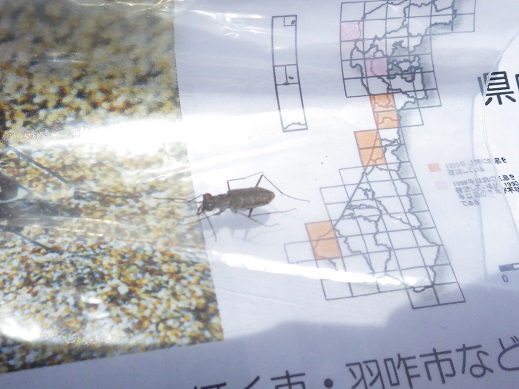

これは、私が参加した「砂浜の生き物観察会」の様子です。

昨年に引き続き、今年も観察会の講師に、県内屈指の昆虫博士

石川県立自然史資料館の嶋田先生に来ていただきました。

海岸に行く前に簡単に説明を受けました。

資料も作成していただきました。

資料には4種類の昆虫と砂浜で拾える漂着物が載っていました。

今回のターゲットは資料に載っていた

「コハンミョウ」と「エリザハンミョウ」という、小さな昆虫です。

説明を受けて出発!

海岸に着く前に嶋田先生がmy網を広げて何やらゲット!

タマムシの仲間でした。

先生の網がとてもかっこよかったので何処で購入できるか聞きました。

ふれあい昆虫館で購入できるとの事。今度買いに行こう。

目的地の海岸に到着。

「小さな昆虫が飛んでいます。これがエリザハンミョウです。」

私にはハエにしか見えませんでした。

ちょっと湿った場所によくいるそうで、ポイント付近にはよく飛んでいました。

飛ぶ距離は数m程です。なので、飛ぶというよりも「跳ねる」といった表現がしっくりきます。

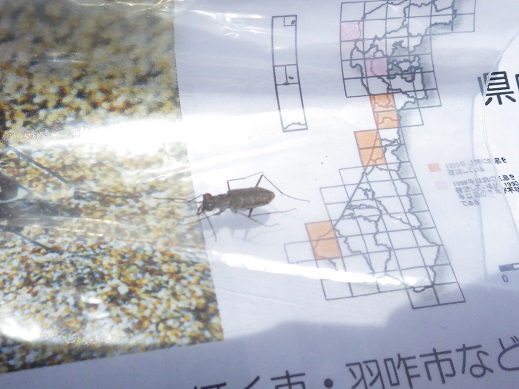

エリザハンミョウを捕まえた嶋田先生。

1㎝程でしょうか?

子ども達も海岸で色々な物を探していました。

小さな生きたカニ、クワガタ、イカの甲etc

思い思いの品々をゲットし袋に入れてお土産に。

今度は海岸からほど近い公園へ。

こちらの公園は、コハンミョウの生息ポイントです。

コハンミョウはエリザハンミョウに比べ乾いた環境が好みの様です。

その公園に行く前に水たまりを発見!

道の真ん中にできた水たまりですが、その中にも生き物が。

小さなゲンゴロウや水性カメムシの仲間が泳いでいました。

水たまりに手を入れると結構温かい。水温は30度以上ありそうでした。

こんな所にも居るのか!とビックリです。

コハンミョウ生息ポイントではコハンミョウが沢山生息していました。

コハンミョウはエリザハンミョウよりやや大きくて1.5㎝程。

そ~っと近づいて捕獲を試みるも手で捕まえるのは厳しい。

やはり補虫網が必要です。かっこいい網をゲットしたい方は昆虫館へGO!

昆虫好きの集い(笑)

講座選択制の為、生き物に興味のある子がたくさん集まりました。

先生の説明を聞いています。

帰りは波打ち際を通って帰りました。

約90分間でしたが、あっという間に時間が経ち、私的にはもっと時間が欲しかったです。

これを機会に地元の自然について考えてくれればと思っております。

身近に有りすぎるのであまり考えた事は無いのですが、

砂浜という環境も少なくなってきております。

そこに生息する生き物も少なくなってきています。

頂いた資料に4種類のハンミョウが載っていましたが、

残りの2種は以前かほく市でも見れたが、今では見る事の出来ない種類です。

昆虫の事で詳しく知りたいことがありましたら、自然史資料館に問い合わせてみてください。

嶋田先生、有難うございました。

今回私が一番ビックリした漂着物。

マトウダイの仲間と思われる魚の骨格標本。

かほく市立外日角小学校

かほく市立外日角小学校

かほく市立外日角小学校

かほく市立外日角小学校