今回の講演は

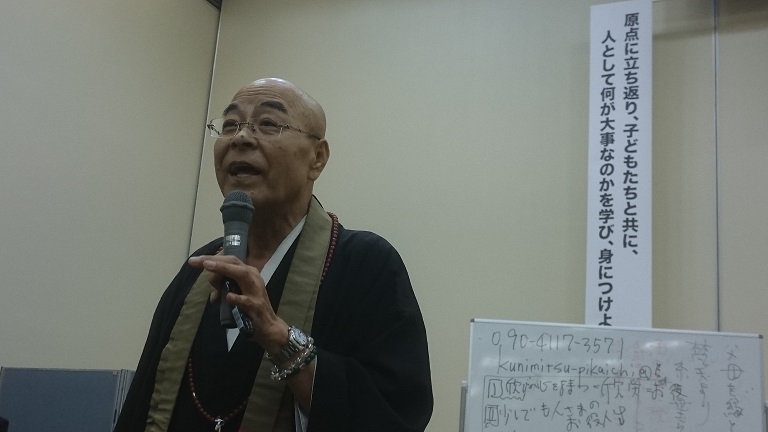

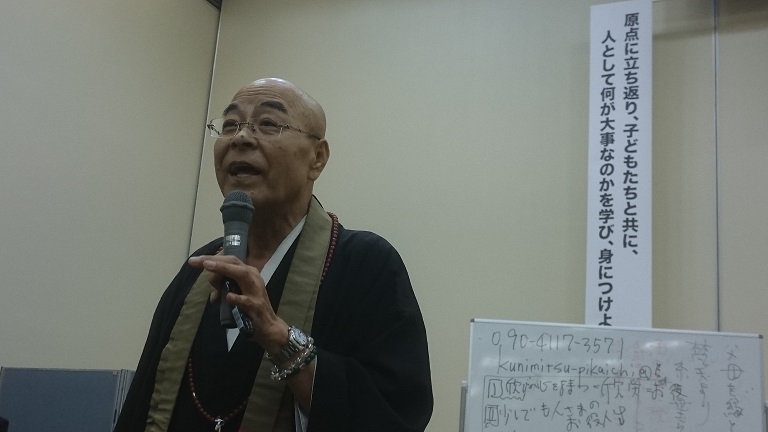

講演者:

廣中邦充氏 (やんちゃ和尚)

お題:「Will あなたがいてくれてよかった」

皆さん、この名前に見覚えのある方はいませんか?

実は、外小っ子も出演したNHK「

天使のアングル」に出演されていました。

(校長先生から教えていただきました)

話は講演にもどりまして、

まず、この和尚さんの講演スタイルに度肝を抜かされました。

握手を求めつつ会場をグルグル回りながら語るのです。

お客さんが講演者に握手を求めるのではなく講演者がお客さんに握手を求めるのです。

講演中の半分はそのスタイルで語っていました。

この和尚さん、問題や悩みを抱える少年少女達を引き取り、お寺で一緒に暮らしています。

今まで約800名もの少年少女を更生させて現在15名が暮らしており、

2,000名もの少年少女が順番待ちをしているのだとか。

そして、自身は余命3ヶ月を宣告を受けた元末期癌患者でもありました。

現在は末期癌を克服したものの新たな腫瘍が見つかり、来月(12/4)手術するとの事。

そんな和尚さんの言葉ですから一語一句が響きます。

「教育は、現代では響育が必要だ!」と仰っていました。

ぶつかり合うくらいの熱い教育が大切なのだと感じました。

それはどこでの教育か?原点から、そう家庭からです。

家庭での響育が、子供をたくましく生きていけるように育てる事ができるのです。

「子供はたくましく!」と仰っていました。

「そうすることによって、非行や不登校の数が減るよ。」

と問いかけられたような気がしました。

また、こんなお話もしてくれました。

「親の後ろ盾は誰?子供だよ」

「私の子供でいてくれてありがとう」

と、子供に感謝の気持ちを伝えよう。との事。

このフレーズ、先月聞いた山崎さんの講演の中にも出てきましたね。

「産まれてきてくれてありがとう」

内容は同じものだと思います。

それが心の教育になるそうです。

また、「地域の事は地域で守る」

地域の事も出てきました。

例として数例上げていましたが

登下校時に家の前や通りに出て挨拶や声掛けを交えながら子供たちを見守る

「軒先運動」は素敵な事だと思いました。

私も、花の水やりはその時間帯にしようと思います。来年度になってしまいますが・・・。

また、再三「一歩でなくてもいい、半歩でも前に踏み出そう!」と仰いました。

「怖くて何もしないよりもチャレンジしようぜ!」と言われてるのかなと思いました。

そんな前向きな方だからこそ、余命三ヶ月の癌も克服できたのでしょう。

でも、最初から前向きではなかったようで、

宣告された当初は、

「今のうち」という言葉がやけに心に突き刺さったり、

毎晩亡くなった方の顔、それも大きな顔が夢に出てきたりと、不安になったそうです。

そういう時に、担当医の先生や看護師さんからの温かい言葉が励みになったとの事。

プラス1の声掛けを頂いたそうです。

最後に大事な事三つを教えてくれました。

①欣び(よろこび)の心

②少しでも人様のお役に立つ

③まず、人の幸せを願う

徳を積めということでしょうか?

そしてサプライズ?ビックリしましたが

悩みが有ったら私の携帯に連絡してくださいとのことで、

携帯番号を公表されていました。

廣中さん、温かい講演有難うございました。

かほく市立外日角小学校

かほく市立外日角小学校

かほく市立外日角小学校

かほく市立外日角小学校