学校日誌

7/20(水) 表彰伝達式・1学期終業式

7月20日(水)に1学期終業式と表彰伝達式が行われました。

表彰伝達式では石川県高等学校総合体育大会ボウリング競技女子個人総合戦2位の角見さんが表彰を受けました。

角見さんは8月に開催される東海北信越大会及び全国大会に出場します。

また、校内美化コンクールでは1位の12H、2位の31Hが表彰されました。

7/13(水)避難訓練

「15:00に能登半島沖で大規模地震が発生し、宝達志水町でも震度5程度の揺れが生じた。その後、調理実習室から出火した。」という想定で避難訓練を実施しました。

授業を中断し、各自机の下に入って安全を確認してから、先生の誘導に従って避難しました。

全員の安全を確認した後、各クラス4名ずつ起震車の体験、5名の生徒が水消火器の訓練をしました。

7/3(日)クリーンビーチ宝達志水海岸清掃活動

地域で行われたクリーンビーチ清掃活動に生徒会、宝達中学校出身者で参加しました。清掃活動を通して地域の方々をはじめ、多くの方々と交流できる良い機会となりました。

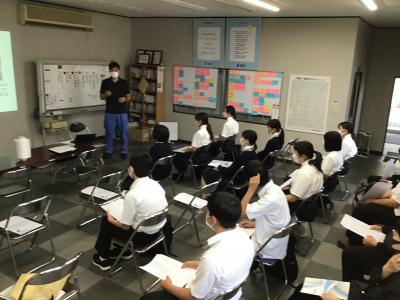

1・2年生 総合的な探究の時間 事前講義

令和4年6月21日(火)1・2年生を対象に、これから活動していく「総合的な探究の時間」に向けて、各グループの研究テーマの参考とする事前講義を、宝達高校探究アドバイザー 元金沢大学教授 宇野 文夫 先生と、宝達志水町商工観光課 主幹 田上 諭史 様 に、お越しいただき実施しました。

・講義の中では、宝達志水町を含めた能登地区では、文化や自然など、テーマにできる題材がたくさんあることを確認することができました。

・また、宝達志水町をオムライスで有名にするまでのエピソードについては、きっかけやアイデアは、身近なところにあることを学びました。

最後にグループで、地域を活性化するためのアイデアを考え発表しました。

1年生 ジョブカフェ石川体験学習を実施しました

令和4年6月14日(火)将来の進路決定に向けたキャリア学習として「1年生ジョブカフェ石川体験学習」を実施しました。

午前中は、ジョブカフェ石川本多の森庁舎で、キャリアガイダンス・ビデオ学習・企業の人事の方より職業講話を受講しました。

午後からは、2グループに分かれ、宝達高校近隣にあります三協立山株式会社様・村照繊維興業株式会社様を訪問させていただきました。

生徒たちは、今回の講義・会社訪問で、社会人になるために必要な知識や、地元産業について改めて考える機会となりました。

1年生平日補習が始まりました

1年生の進学希望者に対し行っている平日補習が始まりました。基本、毎週木曜日の放課後に実施されます。

本日は国語の補習でした。希望する進路の実現に向けて、1年生もがんばっています!

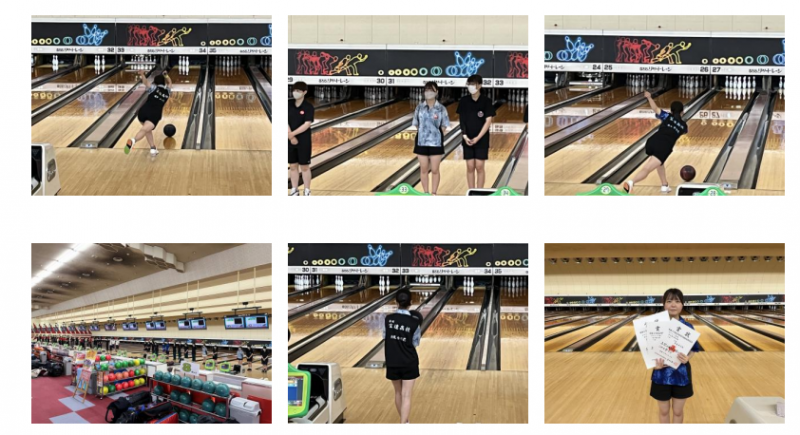

県高校総体 ボウリング競技 結果

6月2日(木)、3日(金)の2日間

小松市の百万石リゾートレーンで県高校総体ボウリング競技が行われ、21H角見さんが出場しました。

女子個人戦では3位、個人総合戦では2位の好成績を収めました。

この結果、8月に開催される「東海北信越高校選手権」「全日本高校選手権」の出場が確実となりました。

上位大会での活躍を期待しています!

「琴のつどい」ボランティア活動

6月5日(日)石川県指定有形文化財「岡部家」(宝達志水町)において、藝術を愛する会主催の「琴のつどい」が催されました。本校の生徒会役員男女4名が、会場設営および受付の仕事でボランティアとして参加させていただきました。日頃なじみの少ない「琴」という伝統的な楽器の演奏に触れ、また、歴史のある岡部家を見学できる貴重な機会を与えられ、充実した1日を過ごすことができました。

修学旅行事前学習

修学旅行まで2週間をきりました。

今年は2年生が3泊4日の日程で北海道に行きます。

これまで北海道の風土や気候、訪れる施設の特徴や見どころなどについてグループごとにレポートを作成しました。

6月1日のLHには、班別自主研修プランを作成しました。

パンフレットやクロームブックを活用し、話し合いながらプランを作成しました。

5/30(月)令和4年度総体・総文壮行式

総体・総文の壮行式を行いました。運動部4つ、文化部3つが大会に出場します。各部活動の部長が大会へ向けて意気込みを語りました。一人一人、自分のできるベストを尽くして頑張ってください。

※行事予定は変更する場合があります

☆留守応答についてのお願い

| 午後5時から翌日7時40分の時間帯は応答メッセージが流れます。 ご用のある方は、平日7時40分~午後5時の間の時間帯にご連絡いただきますようお願いいたします。 |

〒929-1394

石川県羽咋郡宝達志水町

今浜ト80番地

Tel:0767-28-3145

Fax:0767-28-4056

E-mail:houdah@ishikawa-c.ed.jp