学校日誌

4/9(金) 茶道部 水やりボランティア

宝達駅では、赤とピンクのチューリップが咲きほこっています。もうすぐ黄色の花も咲きそうです。

今日は茶道部員のみんながお水をあげてくれました。ありがとう。

4/8(木) 令和3年度 新任式・始業式・入学式

<新任式・始業式>

10名の新任の教職員をお迎えし、新任式を行いました。これからよろしくお願いします。

引き続いて始業式では、笠間校長から「凡事徹底(なんでもないような当たり前のことを徹底的に行うこと)で、みんなが気持ちよく学校生活を送れるように日ごろから意識してほしいと願っています。基本的な生活習慣を身につけましょう。」という趣旨のお話しがありました。

<入学式>

41名の新入生を迎え、入学式を行いました。学校長から「日々の行いは自分で決定するようにしましょう。また、何度でも挑戦してみましょう。『誠実であれ』の校訓を胸に刻み、充実した高校生活を送ってください。」といったお話がありました。

祝辞としてPTA会長谷内泰人氏から、「これから始まる三年間は大人への階段を上がる大切な時期となります。時には壁にぶつかり悩むことがあるかもしれませんが、これからできる友達や先輩達、先生方全員が皆さんを支えてくださいます。ぜひ安心して勉強や部活に取り組んで充実した学校生活を送ってください。」との言葉を頂きました。

3/24(水)令和2年度 表彰伝達式・終業式・離任式

表彰伝達式では、地域探究プログラム全国ステージ金賞で2年生3名、精勤賞で1年生10名、2年生12名、日本漢字能力検定協会 漢字検定合格で24名、日本英語検定協会 実用英語技能検定合格で7名が表彰されました。おめでとうございます。

終業式では、笠間校長から「『失敗は成功のもと』、『人生に失敗はない』を合言葉にチャレンジし、誰かの力で変化させられるのではなく、自ら変化する姿勢を持ち続けてください。」という趣旨のお話がありました。

引き続いて、教務課・進路課・生徒課から、家庭学習や春休みの過ごし方などについてのお話がありました。

離任式では、在校生はもちろんの事、駆け付けた卒業生に見守られ、9名の教職員が本校を旅立たれることになりました。お世話になりました。新天地でもご活躍ください。

3/24(水)フラワープランター設置

昨年11月24日(火)に1年生全員で植えたチューリップの球根が育ちました。満を持して、1・2年生全員で、宝達駅西口(下りホーム側)正面とホームの一部に合計47鉢置きました。町の皆さんに少しでも喜んでいただけると嬉しいです。ぜひ、生徒が書いたメッセージもご覧ください。給水などの世話は、ボランティアの生徒が分担して週に2回ほど行います。きれいに咲きますように!

<生徒の感想>

・天気が良くて、暖かくて、楽しかったです。花を育てたことで地域の人に感謝の気持ちが伝わると嬉しいです(K)

・メッセージを書くのを頑張りました。花が咲くのが楽しみです。(S)

・多くの人に花をみてもらえたらいいと思います。(M)

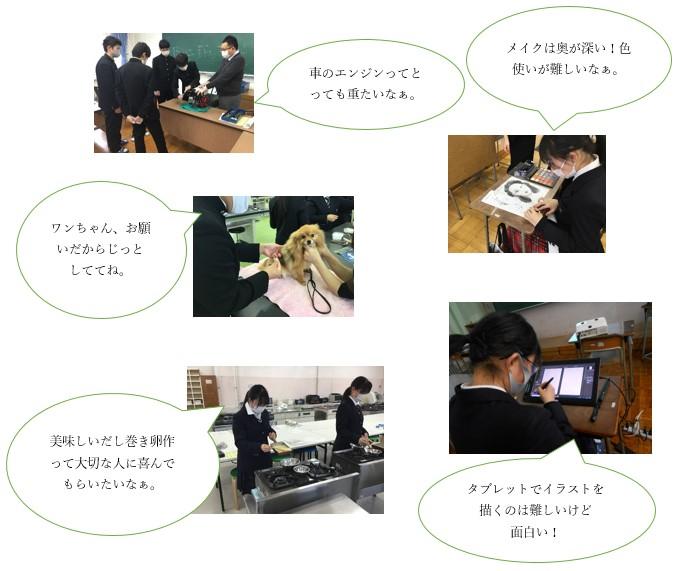

3/16(火) 職業別体験講座

3月16日(火)5,6限目に1・2年生全員が、合計17講座に分かれ、体験活動を行いました。将来就きたい職業だけでなく、自分の興味ある分野についての体験を行い、様々な発見や、新しい自分自身の強みなどを見つけることができました。

「挑戦すること」の大切さを学ぶことができました!

たくさんの方々に見ていただき励みになります。これからも宝達高校の情報を積極的に発信していきますので、楽しみにしていてください。

※行事予定は変更する場合があります

☆留守応答についてのお願い

| 午後5時から翌日7時40分の時間帯は応答メッセージが流れます。 ご用のある方は、平日7時40分~午後5時の間の時間帯にご連絡いただきますようお願いいたします。 |

〒929-1394

石川県羽咋郡宝達志水町

今浜ト80番地

Tel:0767-28-3145

Fax:0767-28-4056

E-mail:houdah@ishikawa-c.ed.jp