2023年8月の記事一覧

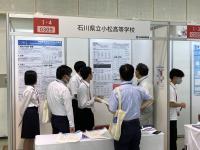

【SSH】マスフェスタ(理数科2年生)

8月26日(土)、本校理数科生徒10名が大阪府立大手前高等学校で開催された「マスフェスタ(全国数学生徒研究発表会)」に参加し、これまでの研究成果をポスターで発表しました。生徒達は全国から集まった高校生の発表に対して質問したり、自分たちの発表に対する質問に答えることで、大きな刺激を受け、今後の研究の進め方への参考にすることができました。

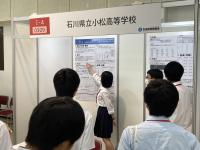

【SSH】小松高校理数科体験入学(理数科2年生)

8月23日(水)小松高校で体験入学がありました。理数科体験コースでは、2年理数科の生徒が課題研究のポスター発表会を行い、中学生も高校生も熱心に質疑応答を行いました。その後の懇談会では、中学生が理数科での学校生活や行事について、沢山の質問をしてくれて、大変盛り上がりました。

【SSH】地学野外実習(理数科1年生)

8月17日(木)午後から、理数科1年生希望者を対象に、金沢市大桑町犀川上流貝殻橋付近の河川敷で地学野外実習を行いました。一行は金沢市大桑町へ向かい、大桑層中部貝化石密集層と大桑層下部貝化石密集層での化石採取を行い、大桑層と犀川層の境界付近で地層観察を行いました。

【SSH】SSH生徒研究発表会(理数科3年生)

8月9日(水)10日(木)、理数科3年生3名が学校を代表してSSH生徒研究発表会に参加しました。この発表会は、全国のSSH指定校が集まり、課題研究の成果を発表する場として毎年神戸で開催されています。

本校の代表生徒は「数学・情報分野」において「時間割作成プログラムの研究」という題でポスター発表を行いました。

生徒からは、「最後の発表の場となったが、ここまで同じメンバーで研究を続けられたことは本当に良い経験になった。最初はどうやって行こうかと先行きが見えない中で、今回までに多くの気づきと改善、発展をすることができた。まだまだ改善の余地があるが、このような大きな舞台で発表し、全国クラスの他の生徒の発表も見学することが出来た。この全国発表はとても価値ある経験だと感じた。今後も研究などに携わる機会があると思うので、この経験を忘れずに大切にしていきたい。全国から集まった生徒や先生と研究について議論する中で、新たな発見があった。」という声が聞かれました。

【SSH】金沢大学 理学の広場

8月8日(火)金沢大学において「理学の広場」が開催され、参加を希望した1年生が、数学,物理,情報・計算科学,化学,生物,地学の6種類のセミナーに分かれ、各研究室の大学生・大学院生に指導していただきながら、実験等の体験に参加しました。

参加した生徒からは、「実際に実物に触れ、それが今後の技術に活用されて行くことを知ることができた」「参加する前は、化石への興味も貝への興味も特になかったが、化石を掘るのは楽しかったし、それを同定するのも楽しかった。貝を観察していると、どうやって貝ができるのかや、きれいな穴がどのようにあけられたのかなど疑問がたくさんわいてきた。とても良い機会だった。」という声が聞かれました。

【SSH】課題探究Ⅰ・ものづくりの現場を知る(理数科1年生)

8月3日(木)理数科1年生が金沢工業大学やつかほリサーチキャンパスと、石川樹脂工業を訪問し、最先端のものづくりの現場ついて学びました。

金沢工業大学やつかほリサーチキャンパスのICCでは、複合材料についての講義を受けました。さらに、2つ以上の異なる材料を組み合わせることにより、高い性能を実現する様子を見学しました。航空機や風力発電ブレードになどに、この最先端の技術が使われていることを学びました。

石川樹脂工業では、手作業で行われる樹脂の塗装や、生成AIによって自動化が進み、業務が効率化したロボットによる樹脂の成型作業を見学しました。参加した生徒からは、「人がいなくて効率的に作業が進んでいくことに驚いた。一方で機械を作っていくのは人間である。自分もこれから発想力を磨いていきたい。」という声が聞かれ、参加した生徒のものづくりへの関心が高まりました。

【金沢工業大学】

【石川樹脂工業】

【SSH】第2回、第3回「高校生と究める探究教室」(国府中学校・松東みどり学園)

7月28日(金)探究活動の普及を目的とした本校「究める探究教室」事業の一環で、理数科1年の生徒が、国府中学校、松東みどり学園をそれぞれ訪問し、中学生の探究活動へのサポートを行いました。

活動の終盤には、中学生と高校生で成果を披露し合いました。参加した高校生からは、「中学生に分かりやすいように伝える難しさを学んだ」「中学生の自由なアイデアが自分にとっても非常に勉強になった」といった感想が聞かれました。

【国府中学校】第2回高校生と究める探究教室

【松東みどり学園】第3回高校生と究める探究教室

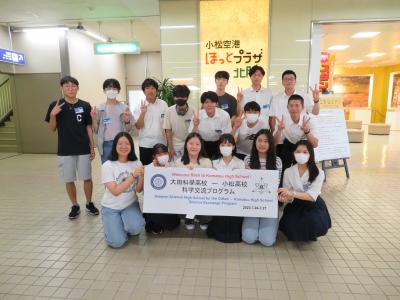

【SSH】韓国科学国際交流④(2年理数科)

7月27日(木)3日間の国際科学交流を終えた韓国大田科学高校のみなさんが帰国前に小松高校に来校しました。交流してきた28Hの生徒も沢山集まり、校内を案内した後、図書館でお別れ会を行いました。韓国の生徒さんたちがこの3日間の科学交流についての感想を英語で発表してくれて、記念品を渡したり、記念写真などを撮り合ったりした後、韓国の生徒さんたちは小松高校から小松空港へ向かい、帰国しました。

今回の交流を通じて、とても仲良くなった両校の生徒たちは、別れを惜しみつつ、再会を約束していました。次は小松高校の生徒達が12月に韓国大田科学高校を訪問する予定です。

【SSH】韓国科学国際交流③ 大学実験セミナー2日目(2年理数科)

7月26日(水)、前日に続いて、北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)で「大学実験セミナー」が行われました。韓国大田科学高校の生徒8人と県内のALTの方々が参加してくださいました。

午前は、2回目のパズルの切り出しを行い、それと並行して発表用の英語スライドと原稿作成を行いました。生徒達は発表する内容について、班内でディスカッションをし、各自の役割分担を決めてから、準備を進めていきました。ALTの皆さんがその場で原稿やスライドの英語にミスがないかや、正しく発音できているかを確認をしてくださり、さらにアイコンタクトや1枚のスライドに載せる適切な情報量等、プレゼンテーション全般に関するアドバイスも熱心にしてくださいました。参加して下さった鶴来高校Douglas先生、小松商業高校Monay先生、本校ALT Kataizah先生、Ryan先生、ご指導いただき本当にありがとうございました。

午後からは、口頭発表会を行い、各班が自作のパズルについて、創造性豊かな発表を堂々と行うことができました。それぞれの発表の後には、英語での質疑応答も活発に行われました。また、名誉教授 國藤先生と、特別研究員 鎌田先生による審査の結果、Best Presentation AwardにGroup 2が選ばれ、Best Originality AwardにGroup 4が選ばれました。

2日間の大学実験セミナーを終えて、生徒からは、「今回韓国の子たちと交流して、韓国の子たちの想像力の豊かさと英語力の強さに驚きました。そして、その力を吸収しようと頑張りました。」「ディスカッションのとき、科学に対するお互いの共通認識があるため、単語やジェスチャーだけでもかなり意思疎通を行うことができました。」「大田科学高校の生徒の作業効率がすごくて圧倒された。そうなれるように頑張ろうと思った。」「大学内の様々なパズルを見ることができ、興味深いものをたくさん見ることができてよかった。パズル制作を通して、たくさん交流し考えることが出来た。」という声が聞かれました。

このセミナーの開催にあたって、北陸先端科学技術大学院大学名誉教授 國藤進先生をはじめとする、ご協力くださった北陸先端科学技術大学院大学の先生方、TAの方々、関係者の方々に心より感謝申し上げます。

【発表準備】

【発表会】

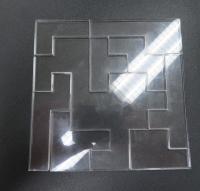

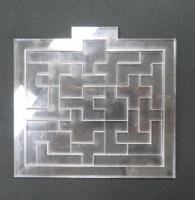

【パズル作品】

【SSH】韓国科学国際交流② 大学実験セミナー1日目(2年理数科)

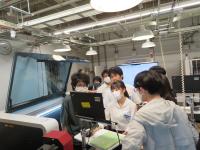

7月25日(火)北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)にて、理数科2年生と韓国大田科学高校(DSHS)生徒8名が参加し、工学リテラシーを身につけるための、ものづくりに主眼を置いた「大学実験セミナー」1日目が行われました。

まず初めに名誉教授 國藤進先生による講義を受け、国内最大級のコレクションから厳選されたパズルが展示されているJAISTギャラリーの見学と体験を行いました。また、このセミナーに向けて、生徒達は事前学習として、各自がCADを用いてパズルをデザインし、そのデータを持参していましたが、6人1班になり、各自が自作のパズルデータを班員に見せてその特徴を説明をし、その後ディスカッションをしながら、実際に各班で作成するパズルのデザインを1つ選びました。韓国の生徒も理数科の生徒に混ざって日韓混成の班となり、英語で積極的にコミュニケーションを取っていました。午後からはTAの皆さんの指導補助のもとで、各班が最新鋭のレーザーカッターをパソコンで操作し、パズルの切り出しを行いました。さらに、出来上がったパズルを見て、改善点などを班員と熱く話し合いながら、クロームブック上で再デザインを行いました。

【校長先生韓国語で開会の言葉】 【JAIST永井副学長のお言葉】 【國藤先生講義】

【JAISTギャラリー見学】

【デザイン選定】

【レーザーカッターでパズル切り出し】

【再デザイン】 【DSHS生からプレゼントを頂きました】

【SSH】韓国科学国際交流①(2年理数科)

7月24日(月)、韓国大田科学高校(DSHS)の高校生8名と学校長Lee Keun June先生と、先生方2名が来校し、本校の理数科2年生8名と交流しました。

小松空港でお迎えした後、中谷宇吉郎雪の博物館を訪れて、ダイヤモンドダスト、過冷却、雪の結晶の実験に参加しました。両校の生徒は、ダイヤモンドダストができる様子を見て、歓声を上げて盛り上がっていました。

夕食後は、DSHS生が共同研究の概略についてプレゼンテーションを行い、内容について質疑・討議を行いました。非常に活発な意見交換が行われて、両校の生徒達は科学を通じて親交を深めることができました。

【小松空港でのお出迎え】

【中谷宇吉郎雪の博物館での実験】

【共同研究に関する発表・質疑・討論】