保健室より

歯のお勉強

藪先生 高橋先生とともに

歯みがき教室

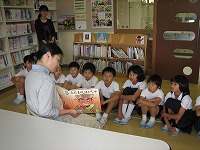

7月6日の2.3限目、1年生と34年生は歯科衛生士の藪安恵先生の歯みがき教室でした。

1年生には工夫を凝らした手作りの歯の模型を使って、まず6歳臼歯の大切さ、怖いむし歯になる原因をなどのお勉強しました。その後むし歯を予防する大切な歯みがき方法について、染めだしを実際に行い自分のみがき残しを確認しながら、1人ずつ、マンツーマンの個別指導でみがき方を教えてもらいました。

34年生はむし歯予防に必要なこととして、まず昨年の振り返りの後、おやつのとり方について、歯の交換期のみがき方をポイントに、紙芝居・ポスターや模型などを使ってわかりやすく説明していただきました。4年生は昨年度の復習でしたね。しっかり覚えていましたか?そして、今年もフロス体験です。持ち方や、コツなどをわかりやすく教えてもらいました。

それぞれが、歯の知識、歯みがきの方法など、いろんな学びがあったと思います。これからの歯の健康生活のためにしっかり身につけて、お家の方にも教えてあげて欲しいと思います。またお話を聞いてみてくださいね。

歯科指導

56年生5限目の授業は県の歯科衛生士の松本先生による歯科指導でした。

姿勢、背骨の話から始まり、ちょっと嬉しい黒いビスケットオレオによる食べかすのたまりやすい場所の確認、舌の動かし方、うがいの仕方のコツなど普段あまり聞けないような、歯に関する豆知識などをテンポ良く、ユーモラスに教えていただきました。

前歯だけの染めだしでは赤くなった前歯に改めてびっくり!もう一度しっかりみがき方を教えて

いただきました。

今日学んだことをこれからもっかり意識して、毎日さらにしっかり歯みがきしてほしいです。

56年生で作成した「かさの歯みがきソング」を紹介したところとっても気に言っていただき、みんなの作品CDをお渡ししました。今後の巡回歯科指導にほかの学校での指導につかうとのことです。うれしいですね。

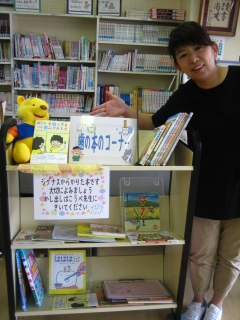

歯の本

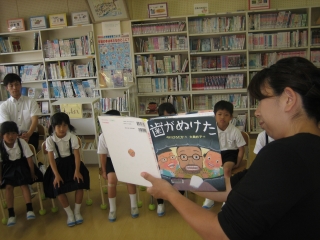

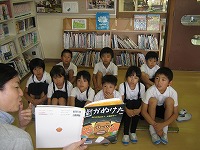

「歯の本」読み聞かせ

毎週火曜日のお楽しみ鍋島先生の読み聞かせの日。

7日は6月の保健目標に合わせて、いろんな「歯」の本を読んでいただきました。「むしばいっかのおひっこし」「はがぬけた」「むしばあちゃん」「歯科詩集」です。学年に合わせて考えて選びました。「歯」に対する関心が高まってくれるとうれしいです。お子さんに聞いて、歯の健康についてまた話しあってみてくださいね。

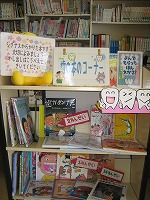

町の図書館からも集めてもらい、「歯の本」コーナーを図書室に設置しました。手にとって読んで、歯を大切にしようという気持ちを高めて欲しいと思います。

全国小学生と歯みがきの勉強

「歯みがき大会」

6月4日からの歯と口の健康週間に合わせて毎年行われている、「全国小学生歯みがき大会」に5.6年生が参加し。全国の約9万人の小学生とともに歯と口の健康を学びます。

この大会のコンセプトは「歯と自分をみがこう歯みがきを毎日にちゃんとやるのは大変なこと、なんとなくでいいやと終わらせても誰にも怒られません。そんな毎日の積み重ねの先にいる自分。自分の未来をごまかさないために、今日できることをちゃんとやろう!歯みがきも勉強も、スポーツも。歯と自分をみがこう」とのことです。

歯みがきとともにいろんな場面での自分みがき!がんばっていきましょう。

歯みがきソング 2016バージョン

歯みがきソング 2016バージョン

今回元気委員会で、2016ニューバージョンを作成しました。

(4年前に作成していた「笠野歯みがきソング」まだ少し覚えている児童もいるようです、うれしいです)

歌詞はそのままで、56年生の8人の有志で合奏・合唱し、音楽室でレコーディングを行いました。

教頭先生の特別指導の下、マラカス・すず・カスタネットそしてシンバルを駆使し、自己練習に励んだ成果を結集して完成した「歯みがきソング2016バージョン」どんな仕上がりとなっているでしょうか?

6月の歯みがき週間に合わせて給食後に放送していく予定です。

アルプス一万尺の軽快なリズムに合わせて、これからもしっかり歯みがきをして欲しいと思います。

担当楽器を手に元気よく歌いました

4年生も参観、応援しました !

睡眠と休養は健やかな成長の源

今年の保健室の重点目標はよい睡眠・よい姿勢です。給食目標の「姿勢よーくよくかんで」と重ねて、1年間を通じて伝えていきたいと思っています。健やかな眠りがあってこそ、活発な日常生活がおこなえます。子どもの睡眠習慣は実は大人の生活スタイルを映す鏡ともいえます。

睡眠講座というサイトから、よい睡眠を作る生活習慣のチェックリストを調べてみました。大人が協力できそうな項目は…

①夕ご飯は7時までに食べさせる

②親の小言は8時までにする

③寝る30分前には部屋を少し暗くする

④寝る前に「おやすみなさい」を言う

⑤朝、目覚めたらカーテンを開ける

⑥朝、起きてきたら「おはよう」を言う

⑦朝食をたべさせる

⑧登校前に排便を促す、でした。

具体的で、なんだか実行できそうな項目ではないでしょうか? できそうなことからすこしずつでも、生活習慣を変えていくと、子どもの睡眠は着実に良くなっていくそうです。まずは、できることから一つずつ、やってみてはいかがでしょうか。

あと、おすすめなのが「早おき早ね」です。まずは30分早く起きてみましょう。そして、日中は学校が責任をもって脳と体をフル回転させます。そしたら、いやでも夜早く眠くなるはずです。1週間くらい続けることで生活習慣が変化してくると思います。まずは早起き!どうでしょうか?(PTA総会でもお話させて頂いたことを載せました)

姿勢よく胸を張って元気に登校してくる子供たちをほけんしつからしっかり見守りたいと思います。

保健室前

みんなの健康目標

わたしの健康手帳に新しい学年に向けておうちで考えて書いた「健康目標」。

自分のからだの様子を考えていろんな目標が掲げらています。今年も保健室前に掲示しました。

今年の冬、インフルエンザやかぜでお休みする子が多かったので、「かぜをひかない」「うがい・てあらい」などの目標も多かったです。

勉強やスポーツをがんばるには「健康」な心身であることが第一条件です。それぞれの健康目標の基本は「健康」です。そのためにはぐっすり寝て、たっぷり動いて、バランスよく食べることです。

今年もほけんしつから笠野っ子35人の健康と元気を見守って生きたいと思います。よろしくお願いいたします。

かぜ予防について

みんなでかぜ予防

中・高学年を中心にかぜやインフルエンザによる欠席が多かった先週にひきつづき、今週は低学年にも欠席が多くなってきました。学校医の井上先生のお話では、津幡町ではインフルエンザA型B型が混在して流行しているそうです。

一度かかった児童が再び違う種類のインフルエンザにかかる可能性は十分にあります。学校では引き続き、うがい手洗いの励行、そして換気等でかぜ予防に努め、児童たちにもかぜ予防の指導を行っております。

ご家庭でのご協力も継続してお願いいたします。

マスクの着用について

マスクではウイルス感染を完全に防ぐことは難しいのですが、自分がひいたときに咳をしても唾液が飛んだりしないので、ウイルスの拡散をある程度防げます。いわゆる「咳エチケット」です。マスクのほかの効果として、

マスク内の湿度が保たれる:マスクをしていると自分の息で湿度が保たれます。そのおかげでのどの痛みが軽減したり、のどの粘膜にウイルスが付着しやすい状態になることを予防することができます。

温かい:冬場にマスクをする理由はもちろんかぜ予防のためなのですが、もうひとつ、温かいからというのもあります。のど付近が温かくなることでウイルスの活動を弱めることができ、その結果、かぜ予防につながるというわけです。

このような効果を期待して、当面のあいだ児童のマスクの着用をお願いいたします。忘れた児童には保健室で貸し出しますが、予備のマスクをランドセルに入れておくと安心かと思われます。何とぞご協力をお願いいたします。

冬休みももう少し

冬休みももう少し

いよいよ3学期

1月8日から新学期です。冬休み中も「早寝早起き朝ごはん」で元気に過ごしていたことと思います。

始業式はみんなそろって年の初めのあいさつを行ないたいですね。久しぶりに学校にみんなの声が響く日を校舎も待ち望んでいるようです。

保健室前には、新年の健康おみくじを掲示しました。おみくじの中には大吉が一本!さあ誰が引いてくれるでしょうか?楽しみにしています。

新学期は朝掃除から始まります。2週間ぶりの教室をピカピカにしてから学校生活をスタートしましょう。

そのためには、やっぱり「早寝早起き朝ごはん」で元気いっぱいに登校してくださいね。

保健室前の期間限定 特設笠野神社

ますます歯みがき名人

藪先生 高橋先生とともに

歯みがき教室

12月15日の1限目、歯科衛生士の藪安恵先生に「歯と口の健康」について教えていただきました。今日は34年生を対象です。

むし歯予防に必要なこととして、①おやつのとり方について ②歯の交換期のみがき方をポイントにポスターや模型などを使ってわかりやすく説明していただきました。

中学年の時期は生え変わりの永久歯や乳歯が混在していて、みがき方にもコツがいります。その部分を押さえて具体的なみがき方を教えてもらいました。

そして、フロス体験です。初体験の児童もたくさんいたので、持ち方や、コツなどをわかりやすく教えてもらいました。その後鏡を見ながら、みんなで練習です。健康こども課の高橋保健師さんも交えて、一人ひとりに丁寧な巡回指導を行ないました。大人になってからのフロスの習慣化はなかなか難しいので、物覚えの速い、この時期からのフロスの使用はとてもおすすめ、ということでした。

お家での歯みがきでもぜひ、親子で取り組まれるといいかと思います。その他おやつの取り方でも親子で話し合ってみてくださいね。よろしくお願いいたします。

12月の全校集会

かぜを予防しよう・冬を健康にすごそう

12月1日は全校集会でした。

ストーブがつく音楽室での集会で、あったかく行われました。

今月の生活目標は「かぜを予防しよう」保健目標は「冬を健康にすごそう」です。

その目標達成のために、今年も笠野かぜ予防隊を結成し、かぜ予防のための忍術と修行について忍たま学園劇でお知らせしました。

かぜに負けないには、やっぱり強いからだが基本です。

「ぐっすり睡眠」「バランス栄養」「元気に運動」で強~い体を作って寒い冬を元気いっぱいに過ごしてほしいです。

忍たまかぜ予防隊の皆さん!素敵な発表ありがとう。

これからは忍たま達といっしょにみんなでかぜに負けない体づくりがんばってください。

石川県第三位

よい歯の学校大会

11月21日 「第56回よい歯の学校運動」石川県大会が開催されました。

昨年に引き続き、笠野小学校は小学校小規模校石川県第3位に選ばれました。

たくさんの学校の中から毎年笠野小学校は上位に入選していて本校の伝統ともいえます。この会では、歯に関する図が、ポスターや作文コンクールの入選者の表彰式も行なわれていて、出席するだけで、歯を大切にする気持ちをぐーんと引き上げてくれるような大会でした。

いただいた賞状はしばらく玄関に飾っておきますので、機会があったらごらん下さい。その後は歴代の賞状とともに保健室前に掲示しますので、こちらも見てくださいね。

給食の後賞状をながめて、そしてしっかりはみがきタイム!

笠野っ子の「よい歯」の伝統をますます高めていきたいですね。

栄養&お菓子作り教室

栄養教室&お菓子作り

津幡町の栄養士の田中さんと、食生活改善推進委員の滝川さん、本郷さんが、2年生の栄養教室・お菓子作り教室を行ってくださいました。

田中先生から、栄養のバランスについて、感謝していただく大切さなどわかりやすく教えていただきました。

そして、いよいよお菓子づくり! わくわくパーティーに招待した人に配るためのサツマイモデザートを滝川さんの指導のもと、心をこめてくくりました。

自分達で収穫したサツマイモで作った、カリカリサツマイモチップとほくほくスイートポテト。さっそく試食です。大地の恵みと、協力して下さった地域の方々に感謝して

残さずおいしく試食もしました。大満足の栄養教室になりました。

地域の先生ありがとうございました。

親子歯みがき教室

6月にも歯について色んなお話をしていただいたのですがその復習もかねて、もう一度染め出し調べを体験。みがき残しがある部分をじっくり確認しました。順番を決めて歯の形に合わせてみがく事、持ち方等を教えてもらってから、実際にみんなでみがき方を練習して歯みがき名人を目指します。

早速おうちでもしっかりみがき残し0!でピカピカにみがけるはずです。おうちの方にも仕上げみがきの大切さやデンタルフロスの紹介などもあり、歯と歯みがきについて大人も子どももしっかりお勉強ができました。

藪先生は津幡町の乳幼児健診や保育園での歯みがき指導も行なっている方なので、何処かでお会いしている方もおいでるかもしれませんね。

この後は3.4年生にもオヤツの食べ方なども教えていただく予定です、笠野っ子みんなで歯の健康を大切にしていきたいですね。

地域学校保健合同協議会

学校保健委員会

8月5日(水)笠野小学校で、「地域学校保健合同協議会」を実施しました。学校保健委員会とは、学校における児童の健康の問題を研究協議し、家庭や地域社会等と連携して健康づくりを推進する組織です。学校三師・学校関係者、PTA、地域関係者等がそれぞれの立場から意見を出し合いより良い学校生活、健康生活を行える土台作りを検討し合うことを目的にしています。今回は、地域との連携をより深めるために、笠野・刈安小学校2校合同で実施し、津幡中学校、津幡町健康こども課の方も加割って頂き、より多くの視点からの協議を行いました。

「家庭・学校・地域で見守る児童生徒の歯と口の健康」というテーマで、1時間近く和やかな雰囲気の中協議が行われました。その一部を紹介します。

・こども医療費について:中学校では、歯科検診の受診の際に、町からこども医療費の助成されることを学校からもお知らせをして、受診率の向上につなげている。出席されたPTAの方は皆さん認識されていたが、小学校からも保健だよりや何かの機会を見つけて、歯科受診の際にもこども医療費の対象となることを伝えていくと良い。

・乳歯う歯の治療の必要性:乳歯をむし歯で失ってしまうと永久歯の歯列に影響があり、また、乳歯は永久歯の歯質形成にも影響がある。さらに、乳歯のう歯は進行が早いのでやはり早期治療は必要である。

・学校薬剤師より:笠野小学校は数年前に比べて、治療率もう歯なしの率もかなりよくなっている。これは乳児検診等での保護者への指導により、親の歯科口腔衛生の意識が高まった成果と考える。これからも、地域と連携し継続して保健指導を行って欲しい。

・学校薬剤師より: 熱中症対策として、スポーツ飲料を飲む機会がこの時期は多くなるが、このドリンク類は口腔を酸性にする成分を多く含んでいるので注意が必要である。夏場のむし歯予防のためには、活動前には必ず歯みがきをした状態で行うようにして欲しい。

このほかにも、歯の健康や児童の保健安全に関する話題で色々話し合うことができました。子ども達にかかわる関係者でそれぞれの立場から意見を出し合い、よりよい保健安全を目指して協議検討を行うことができました。これからも学校、そして地域で知識を出し合い、協力し連携を深めていく必要性を感じました。保護者の皆様にも協力していただくことあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。

夏休みの小学校

夏休みの小学校

元気な子ども達がいない小学校は静かで、とっても寂しい感じです。

午後からは、プールから夏を満喫する声が聞こえるのでなんだかホッとする日々です。

そんな笠野小学校の中庭には、今年も巨大ひまわりが大輪の花を咲かせました。

横に並ぶ小学生がいないので大きさは分かりにくいですがとっても大きいです。

時間があったら見てみてくださいね。

歯の本

「歯の本」読み聞かせ 6月30日

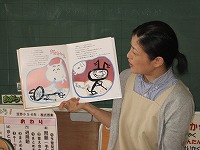

今日は火曜日のお楽しみ、久しぶりの小垣内先生の読み聞かせの日です。

6月~7月の保健目標「歯を大切にしよう」合わせて、「歯の本」を読んでいただきました。

それぞれの学年の子どもたちの顔を思い浮かべながら、小垣内先生と一緒に相談して選んだ選りすぐりの本です。どうだったでしょうか?

1年生「むしばいっかのおひっこし」「むしばあちゃん」

2年生「むしバイキンなんてこわくない」

3・4年生「えんまのはいしゃ」

5・6年生「きらきらは・は・歯」

どんなないようだったか、お子さんに聞いて、歯の健康についておうちで話しあってみてくださいね。

ほかにも何冊か「歯の本」を集めていただき、「歯の本コーナー」として図書室に設置してあります。7月1日から14日までの期間限定コーナーです。先生に言えば貸し出しもOKです。またたくさん読んでもらえるとうれしいです。

歯のお勉強

歯のお勉強

歯科衛生士 藪先生とともに

歯みがき教室を行いました

6月16日の3限目、歯科衛生士の藪安恵先生に来ていただいて、「歯みがき教室」を実施しました。参加者は1年生の7人と登美先生です。

かわいいお人形や、大きくて見やすい手作りの歯の模型を使って、まず6歳臼歯の大切さ、怖いむし歯になる原因を分かりやすく教えていただいたきました。その後むし歯を予防する大切な歯みがき方法について、染めだしを実際に行って、その場で自分のみがき残しを確認しながら、個別指導でみがき方を教えてもらいました。

みがき方のポイント① 「コチョコチョみがき10回」そして、いろんな歯の形や場所に合わせた歯ブラシの持ち方やみがき方も具体的に教えてもらいました。

さあ、今日からみがき残しゼロの歯みがき優等生!になれるでしょうか?

みがき方のポイント②「仕上げみがき」 しっかりおうちでも食後の歯みがきをみてあげていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

みがき方のポイント③「よくかんで食べよう」 卑弥呼の歯がいいぜ!を

全国の小学生とともに

全国の小学生とともに

学童歯みがき大会に参加しました。

今年も日本学校歯科医師会の主催する、「学童はみがき大会」に参加しました。

今年でなんと72回目の開催です。津幡町からは本校と、条南小学校・太白台小学校が参加しました。インターネットを通じでリアルタイムで全国の小学校を中継して歯に関するクイズや正しい歯みがきについて勉強する伝統的な大会です。

本校は昨年度に引き続き2回目のエントリーです。

56年生6人パソコン室に集結し、画面を見ながら、全国の小学生と歯の学習をしました。さてどんな内容だったでしょうか?

これからは「歯みがきの達人」として、下級生に歯みがきのコツを伝授していって欲しいですね。

保健室前掲示

保健室前掲示

6月の保健目標は「歯を大切にしよう」です。

・・・ということで、今月の保健室前掲示は歯に関する掲示です。

5月の歌の「せかいじゅうのこどもたち」にからめて、今回は世界中の子どもたちの「はがむけたらどうするの?」の掲示です。色んな国の子どもたちの抜けた乳歯の行方をまとめた本の中から、様々なエピソードをピックアップして国旗とともに貼り出しました。さてどの国のこどもの歯の行方でしょうか? またご家庭でも話題にしてくださいね。

では、食べた後はしっかりはみがき!これからも、みんなでがんばっていきましょう。

全角から半角へ変更してください