先日のエンジョイホームから、早くも一週間が経ちました。

素晴らしい講座が目白押しで、運営に関わった全ての方々に感謝申し上げます。

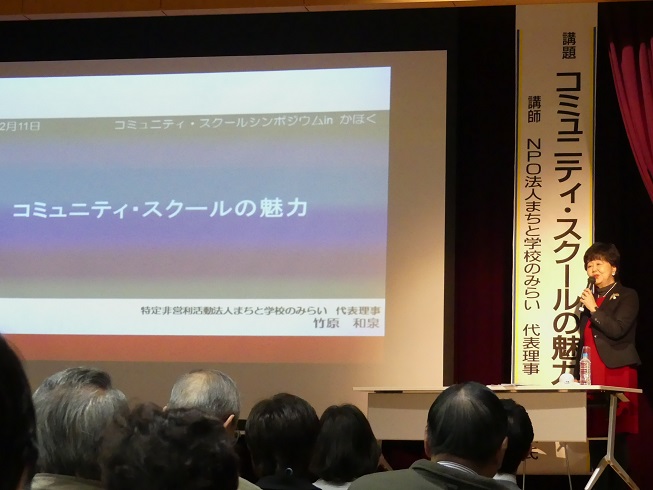

さて、このエンジョイホームは、かほく市が推進するコミュニティスクール事業のひとつです。

コミュニティスクール(通称コミスク)については、案内もあった通り目的や内容についてご存知の方も多いと思います。

もしも、コミスクって何?と思われる方は、かほく市のホームページをご覧になって下さい。

この、コミスク。

そして、エンジョイホーム。

体験してみて如何だったでしょうか?

楽しかったり、初めての経験をしたり、頭や体を使ってたくさんの学びを得たりと、普段の学校生活では得られないような体験をしたはずです。

この経験は、何に生かされるのでしょうか。

まずは、地域の方や運営に携わった方々に感謝の気持ちを持てるという事です。

本当に一生懸命にPTA学年部の部長さんをはじめ、たくさんの方が何ヵ月も前から準備してくれていたのを側で見させて頂きました。

子供達にもきっと伝わっていると思います。

たくさんの協力者がいるということを知ることは、未来への明るい希望を生み、そして次は自分が他の人のために何かできる人になるきっかけとなったはずです。

また、エンジョイホームの講座は、たくさんある中から、ひとつしか受けられませんでしたね。

中には第一希望が叶わず、第二、第三希望の講座に参加した児童もたくさんいました。

ここでご理解頂きたいのは、第一希望の講座を受ける事がエンジョイホームの目的ではなく、子供達の将来にとって、無限にある新しい世界への扉のひとつを覗かせることです。

今回は親子での参加も多かったはずです。

これからも、子供達に色んな経験をさせてみようと思った親御さんも多かったのではないでしょうか。

これを機に、子供達の無限の可能性を探るきっかけ作りの大切さを再認識してもらえれば、エンジョイホームは大成功だったと思います。

他にもたくさんの目的があるはずですが、

その目的を考えて頂ければ幸いです。

PTAはこれからも色々な取り組みを行っていきます。

「なぜこんなことをするんだろう?」

「なんのためにするんだろう?」

必ず目的があります。

必ず意味があります。

これからも、

子供達に関わる保護者、先生、地域の人で、

意思疎通を図りながら、

子供達の明るい未来に、プラスのきっかけを与えられますように。

ご協力頂きたいと思います。

かほく市立外日角小学校

かほく市立外日角小学校

かほく市立外日角小学校

かほく市立外日角小学校