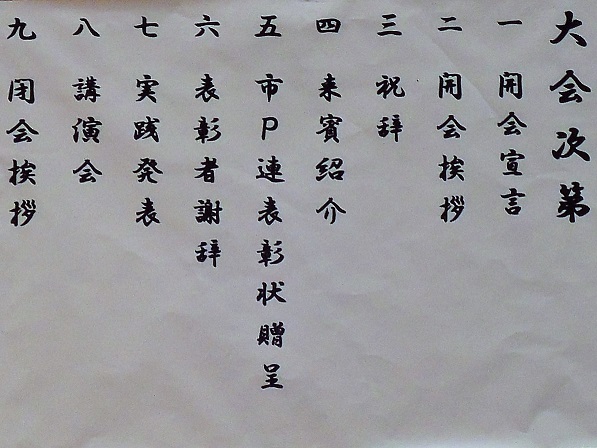

石川県文教会館にて、平成28年度の県PTA指導者研修会が行われました。

開会の挨拶後、広報誌コンクール受賞式です。

最優秀賞の広報誌です。

小学校の部最優秀賞 金沢市 杜の里小学校育友会「杜の里」「もりのなかから」

中学校の部最優秀賞 野々市市 布水中学校PTA「布水」

個人的に「素敵だな。」と思った広報誌。

金沢市 内川小中学校育友会「内川」

授賞式が終わると、研修会が始まりました。

研修主題は

笑顔いっぱい 心を育むPTA

~道徳的な心を育てるPTAの可能性~

第一部は道徳的な心を育てるための心がけを、学校現場(先生)からの報告とPTA(保護者)からの報告という事例発表でした。

先ずは学校現場からの報告を稚松小学校の先生に発表してもらいました。

稚松小学校では保護者や地域の人を絡めての道徳の授業を行っていました。

「保護者とグループトーク」

各学年ごとにテーマを決めて生徒と保護者がテーマについて話し合うというもの。

「ゲストティーチャーとしての参加」

保護者や地域の方をゲストティーチャーとして招く。

「家庭でのトーク」等々

その結果、子ども達に自己肯定感、チャレンジ精神、粘り強さなど、

多くの面で進歩・向上が見られたそうです。

次にPTAからの報告を内灘中学PTA会長に発表してもらいました。

この研修会で道徳について語ってほしいと依頼が来たとき、「道徳とは何だ?」と勉強したそうです。

そして道徳とは「価値観」という答えを導き出しました。

相手の価値観を認める事や自分の価値観を相手に押し付けない。

そして価値観の多様性等、「なるほど。」と思わされました。

価値観は一人一人が違って当たり前なのです。

子どもの価値観を親が尊重することによって、子供は自分で選んだ価値観をやり遂げるために頑張る。

そういえば、子どもには自分の考えを押し付けるように話すことが多いような気がしました。

もっと子供の意見に耳を傾けようと思います。

また、こうも言っていました。

親の役目は、子どもを早く大人にさせること。

「自分の価値観には責任を持て」という事だと思います。

そのためには、親自身が子供に尊敬されるような行動をする事。

子どもから尊敬される大人になることが大事。と。

そうすることによって子供の価値観は素晴らしいものになるはず。

親が「こうしなさい。ああしなさい。」と言うのではなく、

子どもにどう行動すればよいか自分で考えてもらう。

ただし、親はお手本を子供に見せ続ける。

そういうことですね。うん、難しい(笑)

先ずは大人から自分の「やる気スイッチ」を押さないといけませんね。

それから素直の相槌は「面白い」と思いました。

す・・・すばらしい

な・・・なるほど

お・・・おもしろい

この肯定的な相槌は、きっと子供を大きく成長させることでしょう。

事例発表が終わると

第二部のパネルディスカッションです。

金沢工業大学の白木教授がコーディネーターとなり、先ほど発表したお二方に県P副会長さんを加え、

パネルディスカッションが始まりました。

道徳教育とは何だ。

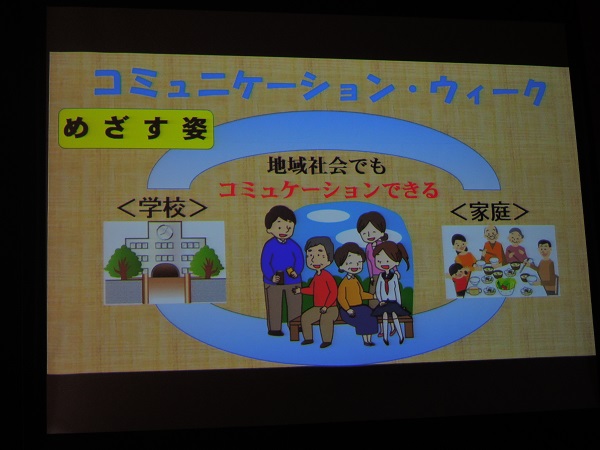

学校・PTA・地域で子育てのテーマを共有して子供たちを育てよう。

↑(これはまさにコミュニティスクールでは)

PTAでなにができるか。

学校と保護者が密になれば面白いものができるのではないか?

等々、話し合いが行われました。

その中でも印象に残ったのが

内灘中で生徒とPTA会長が挨拶について話す機会があったそうです。

その時に中一の子が

「挨拶は魔法の言葉」

と言い放ちました。

周りからはクスクスっと笑い声が聞こえたそうですが、

PTA会長は「素晴らしい!」と感心したそうです。

挨拶、今現在外小でも話題に持ち上がるテーマです。

挨拶をすると、気分が良くなったり元気になったりします。

お互いに安心感を与えたりします。

ホント、魔法の言葉です。

心のこもった挨拶であればいいのですが、昨今は…

疑わなくて済む世の中になってほしいですね。

地域の方々と顔を合わす機会が増えると疑う確率は減っていきますね。

コミュニティスクールが威力を発揮するところですね。

「外小の地域みんなが顔見知り!」

いいスローガンじゃないでしょうか(笑)

最後に、県教育委員から「第2期石川の教育振興基本計画」のお知らせがありました。

詳しくは

コチラ道徳とは何か?

私も勉強したいと思います。

会場入り口に広報誌と共にPTA関連本コーナーを設けていました。

かほく市立外日角小学校

かほく市立外日角小学校

かほく市立外日角小学校

かほく市立外日角小学校