かほく市立外日角小学校

かほく市立外日角小学校

かほく市立外日角小学校

かほく市立外日角小学校

私が卒業生に向けて読んだ祝辞に、

アブラムシの事を書きました。

その元になった観察記録があります。

以前紹介しましたが、再度、一文と共に紹介します。

~~~~祝辞の一部~~~~

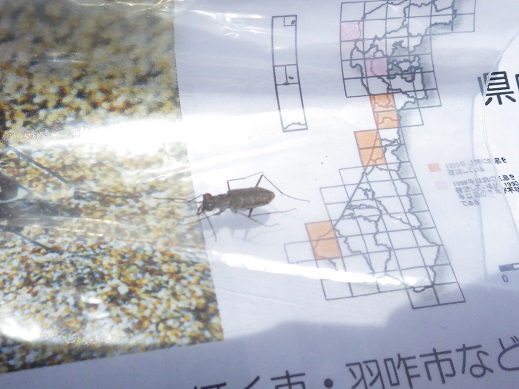

ある日、百匹ほどのアブラムシの群れを見つけました。

しばらくすると、その群れの前に敵が現れました。

敵は、無抵抗のアブラムシを食べ、成長していきました。

群れの全滅も時間の問題かと思われたその時、

一匹の若いアブラムシが抵抗したのです。

敵がその若者に襲いかかろうとした時、

若者は甘露という液体を出し、敵に向けました。

すると、敵は怯みました。

その数分後、甘露の匂いに誘われてか、

何処からともなく小さなハチが飛んできて、

そのハチが敵を退治したのです。

~~~~~~~~~~~~~

敵は誰か?

クロヒラタアブという小さなアブの幼虫です。

ヒラタアブの幼虫は、テントウムシと共に、

生き物農薬として使われる、

アブラムシ駆除のスペシャリストです。

甘露とは?

アブラムシのオシッコです(笑)

美味しいらしく、アリがよく舐めに来ます。

その代わりアリがアブラムシを天敵から守ってくれます。

アブラムシの天敵の天敵が好む味になっているようです。

通常は、甘露を出すと後足で直ぐに弾いてしまうのですが、

アリが舐めに来た時や、今回のように防御態勢を取る時には

お尻に付けたままにしているのでしょう。

ハチの正体は?

分かりません。

私は、ヒメコバチの一種だと思っています。

祝辞内で説明できなかったので、

こちらで説明させていただきました(笑)

それを見た私の感想です。

~~~~祝辞の一部~~~~

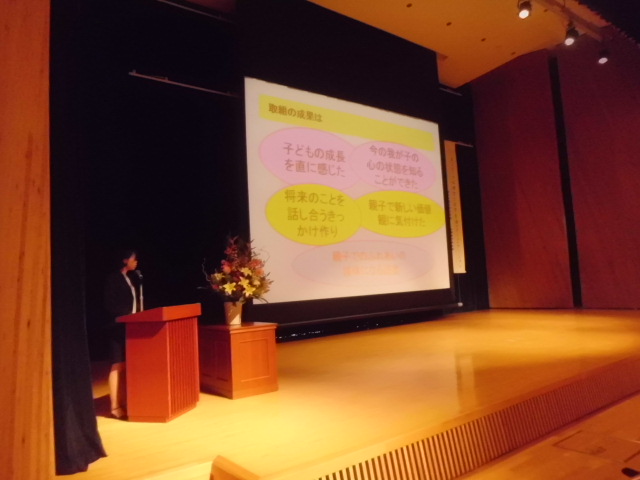

私は驚きました。それと同時に教えられました。

「困難には立ち向かわないといけない。」という事を。

あの若いアブラムシが無抵抗のまま食べられていたら、

群れは全滅していたかもしれません。

諦めずに、「匂い」で協力者を呼び、そして全滅をまぬがれたのです。

~~~~~~~~~~~~~

そして卒業生に送りたい想いを書きました。

~~~~祝辞の一部~~~~

皆さんも、困難に立ち向かえる強い心を持ってください。

困難にぶつかった時には、本気で立ち向かってください。

ですが、自分一人ではどうにもならない事も多々あるでしょう。

アブラムシは匂いを使ってハチを呼びましたが、

人には言葉があります。

まずは、身近に居る人に相談する事です。

そして、困難を乗り切ると、きっと素敵な未来が待っています。

青春の真っ赤な血を燃やし、中学生活を、思いっきり楽しんでください。

~~~~~~~~~~~~~

名言が生まれました(笑)

「人には言葉がある!」

悩み事が有れば一人で抱え込まないでください。

抱え込んでも良い事はございません。

身近な人に、小さなことでもいいから相談する事で、

何かが始まります。少しでも前に進めます。

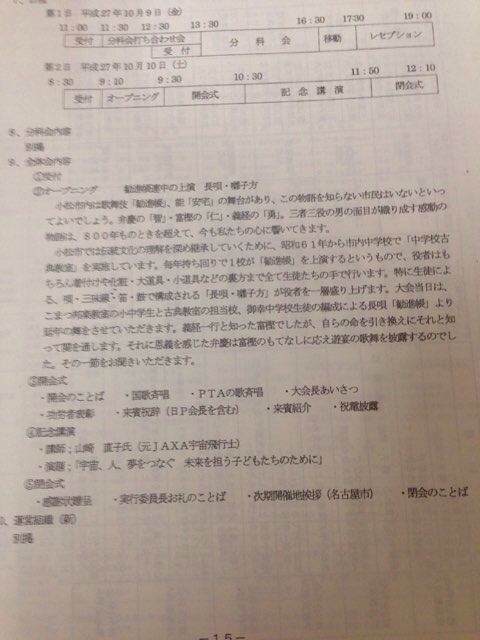

私自身、今年度会長をさせていただき、

多くの方に支えていただきました。

雑談から始まる相談。

たわいのない話。

執行部の仲間で、面白おかしくも

行事等について色々と話し合いました。

教頭先生や校長先生とも話し合いました。

各部会では、それぞれの担当の先生方と

相談を重ねていったことでしょう。

今回祝辞を考える時も、一人では全く思い浮かばず、

卒業式間近になり、どうしようと思いました。

親睦会を兼ねた来年度への引継ぎ会が一つの起点になり、

数名に相談しました。

相談した方々からは一様に「生き物ネタで」

という答えが返ってきました。

そこから筆は進み、卒業式に間に合いました。

そして、名言と言えば、以前紹介した

「青春の真っ赤な血を燃やせ!」

30年経った今でも、色あせる事はありません。

私が6年生の頃に聞いたこのフレーズを最後に入れました。

来賓席にて、大変喜んでいただいた方が居りました。

私は、心の中でガッツポーズをしました(笑)

校名板を取り付けました。

平成五年三月三十一日に寄贈されたものです。