校長室より「おこらいえ」

日本三大大仏の地で

地震から 727 日目

日本三大大仏

奈良と鎌倉は誰もが納得です

3つめとなると各地で名乗っていて

京や兵庫それから岐阜など…

そのひとつが富山県は高岡の大仏

青銅製の大仏に象徴されるように

高岡は古くから知られる鋳物の町です

写真は大仏さんから高岡城へ渡る橋

その高岡市にある高岡工芸高校さんは

富山県で2番目に大きなワンモス校です

工芸に特化した高校だけあって

校内には素敵なオブジェが見られます

男子バレーボール部の冬合宿最終日

今日はその高岡工芸高校さんで

北信越より4チームが集まって

お互いを高め合いました

高岡工芸高校男子バレー部は

富山県で常にベスト4に入る強豪チーム

惜しみもなく胸を貸してくださいました

さらには年が明けてすぐ

もう一度招待してくださることに

なっています

交通費や宿泊代も負担してくださるそうです

本当にありがとうございます

本校の部活『道』の

3つのAのひとつ

『愛される』チームだからこそ

手を差し伸べていただけるのですね

感謝の気持ちを忘れずに

精一杯頑張りましょう

業務連絡です

年末年始のご連絡は

binbin*** ではなく

satobin*** の方へもしくは携帯電話へ

お願いします

石川県公立学校のセキュリティが強化され

これまで個人の端末で出先からでもできていた

メールチェックができなくなったためです

ご理解ご協力をお願いします

モノクロの冬

地震から 726 日目

北陸は急に冷え込みました

東京在住の知り合いのカメラマンから

以前言われたこと

「北陸の冬ってモノクロですね」

言われて初めて気づいたけど

本当にその通りなんです

今日は1年生の勉強合宿の予定でした

この嵐の中行くのは危険と判断し

急遽予定を変更

安全を第一に考え

学校で行うこととしました

公共交通機関で行けないかとか

ギリギリまで思案した結果

ご連絡が遅くなりました

せっかくご準備くださった

保護者のみなさま

申し訳ありませんでした

14名の生徒が参加し

さながら教室は寺子屋です

お互い刺激しあって頑張っています

黒板も福山雅治さんの『ガリレオ』状態

お昼にはお弁当と豚汁が振る舞われました

こちらは受験生

真剣に取り組むその姿は

1年生のよき見本となっています

今年の秋

新潟県で行われた『防災国体』

そこでご挨拶をさせていただいた

環境防災総合政策研究機構の

松本 健一 特任研究員

草野 富二雄 主席研究員

のおふたりが

訪ねて来てくださいました

草野様は

地震を研究なさっていて

前から疑問に思っていたことを

質問させてもらいました

それは

志賀町での震度7の揺れの件

今回の能登半島地震で

輪島と珠洲で震度7を記録

そこからかなり離れた

志賀町でも震度7を記録しています

私はこのことにずっと疑問を持っていて

というのは

建物被害が輪島や珠洲に比べると

圧倒的に少ないのです

「これで震度7なんて嘘やろ

震度7でも原発は大丈夫でしたよ

というアピールのため

フェイクニュースを流しているのでは?」

と質問をぶつけてみました

納得の回答がこちら

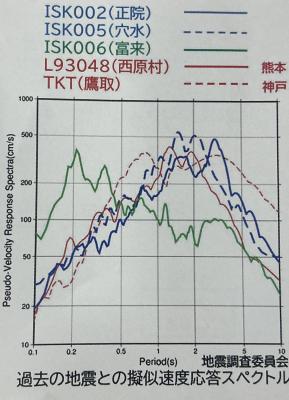

青が珠洲付近の揺れ

緑が志賀付近の揺れを表します

横軸は周期

小さいのは細かな揺れ

大きいのはゆったりとした揺れ

縦軸は加速度です

高いほど激しい揺れを表します

こうしてみてみると

珠洲で最も激しい揺れは

3秒周期のゆったりとした揺れ

志賀で最も激しい揺れは

0.2 秒周期の細かい揺れ

だったことがわかります

建物固有の振動周期と

地震の周期が一致した時に

建物が倒壊するので

揺れの大きさと建物崩壊には

直接的な因果関係はないのだそうです

むしろ人間にとって怖く感じるのは

志賀町を襲った細かい揺れの方だそうです

とっても勉強になりました

謎が解けました

サラダ記念日

地震から 725 日

先日復興応援に来てくださった

福岡のバレエ教室の光永祐香里様が

報告書を贈ってくださいました

ありがとうございます

世界各国で

子どものSNS利用を規制する動きが

急激に拡がってきています

サイトによっては

12歳以下のアカウント作成を

禁止しているものもありますが

厳密な年齢確認はなく

生年月日を入力する自己申告制で

実効性が高いとはいえません

国を挙げての何らかの規制が必要

というのが世界の流れです

オーストラリアでは昨年 12 月

子どものSNS利用禁止に踏み切りました

SNS運営会社に

16 歳未満はアカウントを作成できないよう

義務付けたものです

ダイエット動画にはまり

摂食障害の末に自殺した

中学生の事例などが引き金になりました

違反すると数十億円の罰金だそうで

国の本気ぶりが伺えます

フランスでは昨年より

「デジタルコンマ」政策を施行しています

学校内にロッカーを設け

生徒が登校したらスマホを預かり

下校時に返します

本校と同じシステムです

「学校では成果が上がっている

生徒たちが学習に集中できている

学習に専念する学校の雰囲気なくして

学業成功はあり得ない」

と担当大臣はコメントしています

なぜこんなに急激に

未成年のSNS規制が動き出したのでしょうか?

数年前に

「インターネットの利用時間が長い子どもほど

学業成績がわるい」

という論文が発表されました

「インターネットしている分

勉強時間が減るから

それは当たり前でしょ」

そんな単純なものではないのです

この研究は

同じ学習時間の子ども同士の比較です

例えば

一日2時間勉強している子ども同士比較しても

インターネットをする時間が長いほど

成績が悪いとうものです

こうなると

インターネットをすること自体に

大きな問題があるような気がします

iPhoneの開発者スティーブ・ジョブズ自身

我が子には青年になるまで

スマホ使用を禁止していたことが

何だか不気味に思えてきます

さらには

多くの欧米のハイテク企業のトップたちが

身体活動や芸術などを重視し

12歳未満のスクリーンタイムを禁止する

といった自然教育を実施する学校に

わが子を入学させているそうです

開発者側はここまで神経質に

わが子をデジタル機器から守ろうとしています

なのにSNSにどっぷりと使っている我々は

何だかアヘンを売りつけられている

昔の発展途上国のような気になります

SNSの利用そのものが

子どもの発達に悪影響を及ぼすことを

裏付けるような研究が

数多く発表されています

東北大学の 川島 隆太 教授の研究によると

SNSの着信音が鳴った途端

集中力が途切れ

作業効率が格段に落ちたそうです

SNSには関係のない

アラーム音だと

集中の途切れは見られなかったそうです

医学的な証明もあります

5〜18歳の子ども約200人の

脳の発達をMRI(核磁気共鳴)で

検査したところ

インターネットの使用時間が

長い子どもは

大脳の3分の1の発達が止まっており

特に神経細胞を繋ぐ大脳白質においては

ほぼ全域の発達が止まっていたそうです

SNSの利用が

未成年の脳の発達に

こんなに悪影響を与えるということは

もはやアルコールのレベルです

であるならば

倫理観に委ねるよりも

法的に強制的にでも

禁止する必要があると思います

自分で節度ある飲み方ができるまで

飲酒を禁止しているように

自分の人生に責任が持てるようになるまでは

何らかの規制が必要です

「この味がいいねと君が言ったから

7月4日はサラダ記念日」

詩人の俵万智さんも

「子どものうちはなるべく

触らせないのが吉」

と考えていらっしゃいます

息子さんは小学校2年生の時に

石垣島に移住して以来

ゲームをしなくなったそう

曰く

「だって今オレがマリオなんだよ!」

だそうです

大自然の中で

真っ暗になるまで駆け回ることで

自分がゲームの主人公だと

気づいたのでしょうね

素敵な話です

酒は飲めのめ 呑むなれど

地震から 724 日

年末年始を迎え

お酒を飲む機会も増えてきます

節度のある飲み方でいきましょう

「酒の失敗」

「酒の上の失言」

これは昔からあったようです

古くは奈良時代 763年12月29日

忘年会でしょうか

中臣伊加麻呂 真助親子と

葛井連根道の3人が

「酒を飲みて言語うこと

時の忌諱に渉れる」

酒を飲んでよからぬことを話しした

ということで流罪になった記録があります

時の孝謙天皇と僧侶道鏡に絡むことかと

推測されます

実はこの事件の5年前に

「近年

ひとびとが宴に集まり

政を謗ったり道理を失うことがある

今後は祭礼や治療以外に

酒を飲むことを禁ずる」

と禁酒令が出されていたようです

酒にまつわるエピソードの宝庫はこの人

福島正則 です

彼は豊臣秀吉の従兄弟にあたり

賤ヶ岳の戦いで

「七本槍」と称されたほどの

勇猛果敢な槍の名手です

『三名槍』のひとつ『日の本号』を

秀吉から賜り大切にしていました

この槍は

扇町天皇から足利義昭そして信長秀吉と渡った

槍でありながら貴族の称号『正三位』を与えられた

大大名並の権威を持った槍です

それはそれは由緒正しき槍です

ある日のこと

黒田官兵衛の息子長政の家臣

母里友信(もりとものぶ)が訪ねてきた時

ちょうど嗜んでいてご機嫌だった正則

「おお よく来た!一緒に飲もうぜ!」

「いえ今日は使いで来ましたんで」

「いいじゃねえか!飲もうぜ」

「いえ仕事中ですし」

「固えこと言うな!やろうぜ!」

「うちの殿にも止められてますんで」

すると正則

優勝力士が飲むようなでっかい盃に

並々と注ぎ

「これ飲んだら好きなもんやるから」

「せっかくですが・・・」

「なんだよ!俺の酒が飲めねえてのか?

黒田家も大したことないな」

自分のことならまだしも

主君黒田家をけなされたとあっては

友信も引き下がるわけにはいきません

「わかりました・・・」

ところが実は友信

黒田家きっての大酒飲み

一息で盃の酒を飲み干したかと思うや否や

「何でもくれるって約束しましたよね

その槍いただきましょう!」と

『日の本号』を指さしたのです

武士に二言はないと

泣く泣く天下の名槍を手放すことに

このことは

「酒は飲めのめ飲むならば

日の本一のこの槍を」

と黒田節となって現代に伝えられています

また別のある日

家臣の柘植清右衛門(つげせいえもん)

に関する失敗を

福島家には

「船から降りるときは

木綿のふんどしをつける」

なんて謎校則みたいな掟があり

ところがそれを破ったのを見るや否や

「責任者の柘植呼べ!」

「柘植!お前

今回は掟に従えって言ったよな!」

ところがこの時正則は

すっかり出来上がっており

言ってもいないことを

酔って勘違いしているのでした

「殿!勘違いにございます

柘植は何も悪くありません」

と他の家臣の諫言に聞く耳持たず

「バカやろ!おめえ!切腹だ!切腹」

他のものに迷惑かけてはと

柘植は見事な?最期を遂げるのでした

首を見て満足した正則はそのまま爆睡

翌朝目覚めたシラフの正則は

「用事がある 柘植をこちらに」

昨夜のことを全く覚えていません

「殿…柘植はこちらに…」

と家臣が差し出した柘植の首に

ようやく全てを悟り号泣したと

伝えられています

酒を呑んで記憶を失うことについては

私も話題に事欠きませんが

なぜそうなるのか調べてみました

味の素のうま味成分『グルタミン酸』が

関わっているようです

グルタミン酸は

脳内で興奮性の神経伝達物質として

はたらきます

脳内で記憶や学習に携わるのは『海馬』

海馬の表面には

『NMDA型受容体』という

グルタミン酸を受け取る部分が

広く分布しています

NMDA型受容体にグルタミン酸が結合することで

学習記憶に必要な生化学反応が起こります

アルコールは

NMDA型受容体の働きを鈍くするのです

逆に受容体の働きを活発にする物質が見つかれば

『暗記パン』を作れるかもしれませんね

お間抜けな酔っぱらい伝説に

事欠かない福島正則

実はカッコいいエピソードもあります

正則の所領広島は酒造りが盛んです

ある日将軍家に献上する酒を積んだ船が漂流

八丈島に家臣達が上陸すると

ひとりの老人が近づいてきて

「広島の酒を所望したい」と

老人の名は宇喜多秀家

「関ヶ原の戦い」に敗れ

島流しの身になっていたのでした

家臣たちは酒を1樽置いて再び江戸へ

勝手なことをしたと切腹覚悟の上でしたが

事の顛末を聞いた正則はたいそう喜び

褒めたたえたそうです

秀家と正則は関ヶ原の戦いこそ

東西の敵同士として戦いましたが

幼い頃から共に秀吉に仕えてきた仲

その後も八丈島に酒を贈り続けたそうです

またあの日が来ます

地震から 723 日目

またあの日が来ます

去年に比べると今年は

くらべものにならないくらい

幸せな一年でした

来年もきっと

今年よりはいい年になるはずです

お正月に向けて

生徒はさまざまな活動を行っています

図書室では毎年恒例の

『百人一首』大会です

クリスマス絵本の読み聞かせや

折り紙コーナーもありました

図書室カフェは

みんなのための

ほっこりとした空間です

冬休み中はひとり10冊の本を

借りることができます

年明けには

『おみくじ本』のイベントもあるそうです

箏曲部は

お正月のイベントに向けて

お稽古に余念がありません

今日は2学期の最後の日というわけで

終業式を行いました

生徒指導の冨水先生からの話

とっても大事なので掲載します

「今輪島市で犯罪検挙率が

急激に上がっています

被災地の中でダントツです

特に多いのは覚醒剤です

犯罪者に

「高校生を巻き込む時に

狙いやすいのは?」

と質問すると

「身だしなみのひどい奴」

と答えるそうです

ルールを簡単に破る奴は

引っ掛けるのがチョロいから

だそうです

狙われてますよ

そしてナメられてますよ

高校が身だしなみを指導するのは

みなさんの身を守るためです」

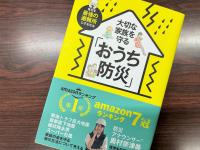

防災アナウンサーの 奥村 奈津美 さまが

amazon ランキング7冠の

ご自身の書籍を

贈ってくださいました

正直被災地では

生活の復旧で手一杯で

次来たらどうする?なんて

考える余裕もないんですよね

次来たらもうどうでもいいわ

という投げやりな気持ちに蓋をして

これではいけないと鞭打っています

さまざまなノウハウの詰まった一冊です

これを機にもう一度

生徒の命を守る責任を問い直してみます

ありがとうございました

こちらは

本校卒業生の 木棚 照一 先生が贈ってくださった

世界一周クルーズの旅行記

今後の人生を考えさせる一冊です

何冊かありますので

明日からの保護者懇談会で

ご希望の方にお分けします

玄関に置いてありますので

ぜひお持ちください

M1に涙

地震から 722 日目

来年1月パリへ研修旅行に行くことになりました

今日保護者説明会を行いました

今回は1年生1名と2年生3名が参加します

OECDのパリ本部を訪ね

シュライヒャー局長に直接お会いし

被災地への変わらぬご理解とご支援を

お願いしてきます

また

国際見本市

『MAISON ET OBJET Paris 2026』

を訪ねます

これはインテリアデザイン

ホームデコレーション

ライフスタイルに特化した

世界的な見本市で

最新のトレンドやクリエイティブな製品が

展示されます

そこに今回出店なさっている

田谷漆器店様とお逢いしてきます

「半島の最先端から世界の最先端へ」

をまさに体現されている姿は

生徒にとって大きな希望となることでしょう

こんな話をしました

「仙台藩の伊達政宗は

1613年に慶長遣欧使節を派遣し

スペイン国王やローマ教皇に謁見させています

このことが計画され造船が始まったのが

東日本大震災のちょうど400年前

1611年に起こった慶長大地震による津波で

仙台藩が甚大な被害を受けた

わずか2ヶ月後のことでした

きっと震災からの復興を担う若者に

世界を見せようと計画したのでしょう

みなさんは令和の遣欧使節団です」

この話どこかで話したかもしれません

生徒にしたら2回目かもしれません

心に響かせるため

一回した話は覚えておかないとですね

そういった意味で

昨年の今日このブログで

どんなこと書いたか確認してみたら

「100日で死ぬワニ」の話をしていました

昨日「M1グランプリ」がありました

久々に見てみました

若い頃ご年配の方が

「最近のお笑いはやかましいだけで

何言っとるかさっぱりわからん!」

おっしゃっていたのを横目に

大笑いしていたものですが

どうやら私もその域に達してきたことを

思い知らされる瞬間もありましたが

それでもさすが決勝に残った3組は

年齢に関係なく大笑いできました

「たくろう」さんが優勝しました

『M1』には

夢を追いかけて

何度失敗しても

それでも挑戦し続けているコンビが

たくさん出ています

実はうちの娘婿もそんなひとりではあったのですが

諦めず挑戦し続けている姿に

被災地で挫けそうになっても

それでも前を向いて頑張っている生徒の姿が重なって

笑っているよりも

泣いている時間が長かったような気がします

特に審査員のみなさんのコメント

それぞれ長い下積み生活の上

栄冠を勝ち取った方々だけあって

「こうすればもっとよくなるよ」

といった

厳しい中にも愛情あふれるもので

感動しました

ナイツさんは

「素晴らしい漫才は絵が浮かぶ」

とおっしゃっていました

授業も同じですね

絵が浮かぶ授業をしたいものです

ミルキーボーイさんは

全ての出演者に対して

「すごい!」

と良いところを見つけて絶賛されていました

生徒に接する際には

ぜひこうありたいものです

「教師は五者たれ」に『芸者』があります

お笑いのみなさんは

優れた教師であると思っています

個人的には予選をトップで通過した

『エバース』を応援していました

コンビのひとりの出身が福島県で

もしかして被災して

その中からお笑いの道を目指して

頑張っているのかなと

勝手に妄想したからです

セスキってなに?

地震から 721 日目

年の瀬も迫り

ご家庭の大掃除進んでいらっしゃいますか?

最近ホームセンターなどで

『セスキ』と書かれた家庭用洗剤を見かけますが

「どんな意味?」と気になった方

いらっしゃいませんか?

『セスキ』(sesqui-)とは

ラテン語が元になった化学用語で

「1.5」を意味します

たとえば「sesquioxide」

ある元素と酸素(oxygen )が

2:3の割合で結びついた化合物を指し

アルミニウムの原料となるボーキサイト

その主成分のアルミナ Al2O3

などがその例に当たります

化学以外でもまれに使われ例えば

飛行機の中でも

1枚羽の単葉機を「monoplane 」

2枚羽の複葉機を「biplane」

と呼びますが

下の翼が半分くらいのサイズのもの

つまり1枚半の翼を持った飛行機を

「sesquiplane」と

呼んだりするそうです

『mono』というのは『1』を意味し

例えば黒一色の陰影写真を『モノクロ』

これは『モノクローム』の略で

『chrome』はギリシャ語で『色』

チョロメとは読まないでください

そういえば『Google Chrome』

のアイコンも4色で鮮やかな色彩です

開発者の願いが込められているのでは?

と想像します

クロム( C r )という元素がありますが

同じ語源です

1797年にフランスの化学者ボークランが発見した

さまざまな美しい色の化合物を持つこの元素

『色』にちなんで『クロム』と命名されました

わずかに青みがかった深い緑色の酸化クロムを

ビリジアン(Viridian)といいますが

12色の絵の具のなかで

ひときわ帰国子女感を出しまくるビリジアンは

このことによります

大衆向けのカラー写真が登場したのは1935年

アメリカのコダック社が

新しいタイプのカラーフィルム

「コダクローム(Kodachrome)」

をリリースしたことによります

Simon & Garfunkel が

『Kodachrome』って曲を

歌ってましたね

高校の勉強にうんざりしている少年が

カメラとの出会いによって

新しい世界を発見していく

でも「勉強しなさい」と

ママにカメラを取り上げられる

そんな曲です

『bi』や『bis』は『2』を意味します

クッキーとビスケットの違い

お分かりになりますか?

クッキーをもう一度焼いて

水分を飛ばして長期保存できるようにしたのが

ビスケットです

フランス語のビスキュイ(biscuit)が語源です

cuit は動詞 cuire(焼く)の過去分詞で

全体で「二度焼き」という意味になります

日本のJIS規格によると

クッキーとビスケットの違いは

「その成分による」としていますが

言葉の本来の意味からすると

それは間違っています

さて話を洗剤の『セスキ』に戻すと

成分の『セスキ炭酸ソーダ』に由来します

これは炭酸ソーダと重曹の混合物です

炭酸ソーダとは炭酸ナトリウム(Na2CO3)

かなりアルカリ性が強い洗剤で

皮膚にもあまりよろしくありません

重曹とは炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)

ベーキングパウダーです

強い洗浄力を持ちながら

環境や肌にやさしい

それが『セスキ炭酸ソーダ』です

ナトリウムを2つ持つ炭酸ソーダと

1つ持つ重曹

その混合物(化学的には複塩という)なので

『セスキ炭酸ソーダ」といいます

化学式で表すとさしずめ Na1.5H0.5CO3

『セスキ』について説明するつもりが

話があっちこっちに飛んで

ようやく辿り着きました

大掃除を始めたつもりが

途中で出てきた本やアルバムが

なんだか気になって読み耽ってしまい

全く捗らないのによく似ています

心も輪島も未来も

地震から 720 日目

東日本大震災から15年

震災の教訓を共有し

復興の知恵を次世代へつなぐため

「新しい東北」官民連携推進協議会

「東北3県石川県合同セミナー」が

地場産業センターで開催されました

本校から

小住 優太 さん

川口 はるひ さんが

パネルディスカッションに参加し

復興の途上にある能登地域の現状や課題に

東日本大震災で培った官民連携の知見を重ね

対話を通じて

今後の地域間連携のあり方を

共に考えました

東北からは

岩手 福島 宮城 の3県から

参加いただきました

発表者からのメッセージです

【岩手県】

釜石の奇跡は偶然ではなく

日ごろの訓練と教育の結果によるものだった

苛酷な避難所生活を経て

自分の身は自分で守る意識が変わった

【宮城県】

語り部活動を体験して

軽い言葉では片付けられない

命の思いを感じた

ハード面の復興だけでなく

心の復興つまりソフト面こそが重要であり

それは人々の思いによって支えられている

【福島県】

現地の経営者の方々を見て

福島は元に戻すのではなく

新しい仕事や価値を作るフェーズにあると

知りました

被災地と言う言葉の裏にある

子供の強さと前向きさに圧倒されました

自分で生きることに

誇りに思って選択している姿が印象的でした

【岩手県】

震災の記憶を持つ最後の世代として

これだけは伝えたいこととして

「他人事にしないこと」

自然にはかないません

ネットで見た気にならず

実際に現地に行って空気を感じてください

行けばわかります

【宮城県】

私たちは震災を知らない世代への

繋ぎ役とならなければなりません

過去の悲しみをただ怖がるのではなく

未来の命を守るための教訓として

私たちが語り継いでいく責任があると感じています

【福島県】

地元に戻ることも離れることも

自分の選択として尊重されるべきです

福島には挑戦する人を応援する土壌があります

地域に関わる事は特別なことではなく

自分の暮らしを大切にすることです

発災以来寄り添ってくださっている

金沢大学

能登里山里海未来創造センター長

谷内江 昭宏 先生から

「能登地域の復興の現状と課題」

についてお話がありました

先生は実はご専門は免疫学

細胞に例えて

こんなお話をしてくださいました

「健康な細胞には

表面に無数の小さな突起があります

写真左側です

この突起がなくなると

アポトーシス

つまり細胞の死を迎えます

写真右側です

今回の能登半島地震で

半島の先っぽの小さな突起のような場所に

多額の復興資金をかけることに

何の意味があるのか

と言う議論がありました

今の能登半島の姿は

将来の日本の姿です

そのことを忘れてはなりません」

輪高生のアイデアが

街に灯りをともしました

「心も輪島も未来も明るくしよう」

『イルミネーションプロジェクト』

本日点灯式が行われました

場所は錦川通りと本町通りです

みんなでカウントダウンしました

温かい飲み物などの

振る舞いも行われました

灯したランタンは

生徒がデザイン・制作したもので

被災地の瓦礫を

大成建設様のご協力を得て

成形し直したものです

たとえ倒壊した家屋であっても

そこにある瓦礫や割れた瓦一つひとつ

その家主の持ち物なので

勝手に持ち出しては犯罪です

そこで今回は

公費解体した我が家の瓦を

活用しました

焼けた朝市通りの隅っこで

街を全焼から救うべく

炎を食い止めた我が家の瓦

生徒たちの手によって

新たな命を吹き込んでもらいました

ありがとう

他のいろんな街の

豪華なクリスマスイルミネーションに比べると

ちっちゃなイルミネーションですが

生徒たちそして

寄り添ってくださっている方々の

思いが詰まった

とても大切な灯りです

朝市の焼け跡は

このイルミネーションがなければ

午後5時でこんなに真っ暗です

パリへのミッション

地震から 719 日目

昨日も『街プロ』で

さまざまなアイデア出しをしました

アイデアを出すための9項目をまとめた

オズボーンのチェックリスト

というものがあります

① 転用:他のものや別の用途で使えないかを検討します

② 応用:過去の例や他のアイデアを取り入れ応用します

③ 変更:一部を変更することで新たな価値を見出します

④ 拡大:対象の大きさや長さを拡大できないか検討します

⑤ 縮小:対象を小さくできないか検討します

⑥ 代用:別の材料に変えられないか臨機応変に考えます

⑦ 置換:レイアウトや順番を入れ替えます

⑧ 逆転:向きや順番・時間・役割をひっくり返します

⑨ 結合:別の何かを組み合わせて新しいものを生み出します

探究活動の際にぜひ実践してみてください

とある財団に

本校が申請していた新規事業が採択され

来年1月にパリに行けることとなりました

さてここで研修参加メンバーに

『フランス渡航前事前ミッション』

が課されました

「ミッション インポッシブル」ではなく

「ミッション ポッシブル!」です

研修に参加する生徒以外のみなさんも

楽しくいろいろ調べたり

発想を飛ばしたりしてください

【ミッション1】

能登の復興〜伝統産業を世界に売り込めるか?!

「日本文化をビジネスに結びつけるには?」

「世界に響く日本文化の伝え方は?」

について自分なりに考えてみてください

『輪島塗』の世界展開を目指す田谷漆器店様と

たまたまパリで逢うことにしています

『輪島塗』で世界ビジネスに勝負するには?

真剣に考えてみましょう

以下のふたつの事例から

いろんな視点で教訓があるかと思います!

事例1)西陣織で世界で勝負

〜失敗続きから、発想の転換して成功した事例〜

https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00716/00001/

https://diamond.jp/articles/-/285048?page=2

他にも自分たちで調べてみましょう

メゾンエオブジェに出展した最初は

全く契約に結びつかなかった経験を経ています

「海外出展」はゴールではなく

そこから「本気の暗中模索」が始まります

事例2)子どもからお年寄りまで日本文化大人気!

〜「海外に人気の日本文化」と

「日本人として感じる日本文化」に差はあるか?〜

https://franceparisinfo.hatenablog.com/entry/paris-acclimatation-japan-lights-2025-2026

日本全体に興味ある海外人口を

能登復興に取り込めるか?

その場合どんなアプローチがあるか?

自由に「問い立て」含めて考えてみましょう

【ミッション2】

OECD本部教育スキル局アンドレアス局長

OECD日本政府代表部 佐藤 一等書記官

に会いに行って

もっともっと能登復興に巻き込もう!

「OECD本部」と「OECD日本政府代表部」の違い

調べてみましょう

そしてOECDやOECD政府代表部を訪問する

「意味/意義」を考えてみましょう

どんどん希望が拡がっていきますね

すばらしい研修旅行になりそうです

いろんな百周年

地震から 718 日目

全商簿記北信越大会に

本校より平野唯人さんが

出場することとなりました

団体枠のほかに

個人で出場できる枠があるのですが

県大会を見事勝ち抜いて

出場権を勝ち取りました

土曜日に長野県で行われます

校長室で

激励金をお渡ししました

健闘を祈ります

さて今年は実にたくさんのものが

100歳を迎えています

【日本相撲協会】

1923年の関東大震災で

両国にあった初代国技館が

甚大な被害を受けました

相撲は復興の象徴のひとつとなり

国民の心の拠り所として発展しました

被災した経験と再建の努力は

2年後の日本相撲協会誕生へと受け継がれ

復興へのエネルギーの象徴となりました

【NHK】

関東大震災は

「ラジオ放送の誕生」を決定づける

重要な出来事でもありました

通信網が寸断され

「情報が届かない」ことの

甚大な被害を目の当たりにした逓信省が

災害時の迅速な情報伝達手段として

放送の必要性を痛感し

ラジオ放送を始めました

命を救うメディア『ラジオ』は

のちのNHKとなるのです

【雪印メグミルク】

関東大震災により

多くの国民は貧しい食生活を

送らざるを得ない状況となりました

国として

「栄養価の高い乳製品を拡めよう」

という方向に舵を切り

乳製品の輸入を始めたのです

それは国内酪農家への大打撃となりました

「自分たちが牛から絞った牛乳を

自分たちで加工して販売しよう」

という目的で集まった酪農家たちにより

雪印乳業の前身である

北海道製酪販売組合が誕生したのです

【ブルボン】

関東大震災が発生した当時

お菓子工場は関東近郊にしかなく

震災で地方への供給がストップし

子供たちがおやつを食べることが

できなくなってしまいました

とある新潟県にある和菓子屋が

「地方にも菓子の量産工場が必要だ」

と設立した「北日本製菓」が

ブルボンの前身です

当初は栄養価があり保存が利くビスケット

つまり保存食の製造から始め

やがて全国展開していくのです

【トヨタ】

関東大震災の際

鉄道が壊滅的な被害を受け

輸送手段として自動車が大活躍しました

大地震による火災から

多くの人命を救出したのも自動車であり

震災の後始末から復興事業まで

トラックが全面的に使われました

贅沢品と見られていた自動車は

実用品として

その公共性・利便性が

広く理解されるようになり

自動車の輸入が激増しました

そんな時代背景の中創業した

のちに自動車部となる自動車製作部門を持つ

豊田自動織機製作所は

来年百周年を迎えます

(トヨタ自動車は自動車部の設立をもって

創立としていますので百周年はまだ先です)

【山手線】

甚大な被害を受けた鉄道整備も始まりました

その混乱と焼失を機に

現在の「環状」山手線の原型が整備されました

都市交通網の近代化が一気に進みました

今年百周年が集中しているのは

偶然ではなく

関東大震災から立ち上がる

力強い人々の証なのです

日本人はこうやって

災害のたびに何度も何度も立ち上がり

そのたびに素晴らしいものを

築きあげてきたのですね

関東大震災からちょうど100年が過ぎた

最初の元日に起こった能登半島地震

我々だって負けてられません

今日朝市のまちづくりに関する

打ち合わせを持ちました

朝市も立ち上がりますよ

今までの良さを残しつつ

新しい朝市を目指します

こども家庭庁実施事業である

「こども・若者分科会」が

わじまティーンラボさんを会場に

開催されることとなりました