いしかわ師範塾

「高校生のためのオープンスクール」開催!

「高校生のためのオープンスクール」開催!

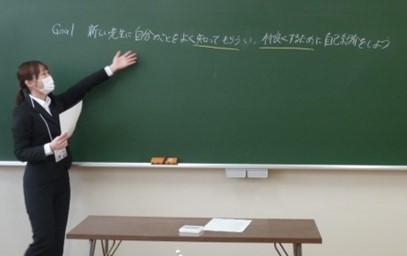

第13期学生クラス標準コース第5日目の実施に合わせ、「高校生のためのオープンスクール」を12月13日(土)に開催しました。今回は、県内20校から134名の申込みがあり、当日は129名が参加しました。

開講式では、才鴈塾頭から 「本日は、教員をめざす、教職に関心のある高校生と中学生の皆さんにたくさんの参加をいただいた。講座体験や模擬授業参観などの体験を通じて、師範塾についてより知っていただくとともに、教員という素晴らしい職業への関心を更に高め、教員をめざす機会にしてほしい。」 との挨拶がありました。

そしていよいよ講座体験。アイスブレークの「仲間づくり活動」では、童心に返ってのリズム遊びやペア・グループでの自己紹介などを通じて、緊張がほぐれ、みるみる笑顔が広がっていきました。次に、講座体験「学校の先生になろう」では、授業づくりの基盤となる「傾聴」や「表情、視線、話し方など」についてロールプレイ形式で演習を行い、授業を行う上での大事なポイントについて実感しながら学んでいきました。

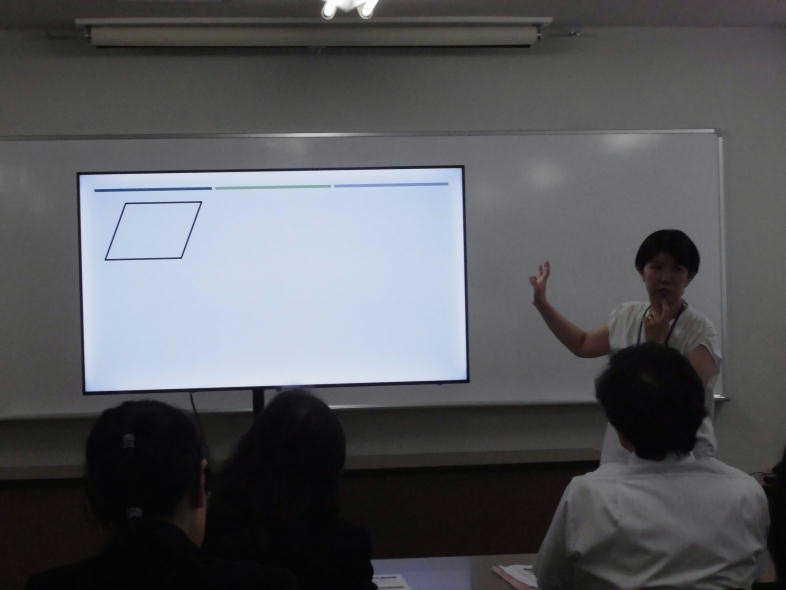

次に、石川県教育委員会教職員課の西村担当課長より、教員の待遇や若手教員の育成、業務改善状況などについて説明がありました。その後、班ごとに分かれ、塾生による模擬授業を参観しました。参観者は、目の前に児童生徒がいるかのように授業を展開する塾生の姿や塾生同士で良い点や改善点を率直に協議する姿、その状況を踏まえ助言する指導員の姿を熱心に参観していました。

最後に、いしかわ師範塾の紹介DVDを視聴し、質疑応答、アンケート記入が行われました。質疑応答では「標準コースと短期コースの違いは?」「模擬授業の時、指導員の先生は、何をメモしていたのか?」「模擬授業にパターンがあるそうだが、どんなものか?」などの質問が出されました。

閉講式では、才鴈塾頭から 「今日のオープンスクールをきっかけに、一人でも多くの皆さんが未来の石川の教員をめざすこと、この師範塾で学ぶことを願っている。今後の成長に期待する。」 とのエールが送られました。意欲的に参加し、学び、体験する姿がとても素敵で、感心しました。

<参加者アンケートより>

- 教師としての心構えや大切なことを詳しく知ることができて、とても参考になりました。「子どもの心の中に入ることが大切」という指導員さんの言葉を私の心の中に留めておこうと思いました。

- 模擬授業では、教員の生徒と向き合うことを大切にしている姿がやっぱり素敵で、教員になる夢がより大きくなりました。

- 私は小学生の頃から教員を目指していて、今回のオープンスクールを通して、より一層教職に就きたいという気持ちが強まりました。

- 「高校生に向けて」のオープンスクールでしたが、中学生の私も参加できました。この経験を通して、自分の中で「教員になりたい」という思いがより一層強いものになりました。

- いしかわ師範塾では教員になるためだけでなく、なった後の教員生活でも身に付いたことを役立てられるという所にとても魅力を感じ、私も是非師範塾で教員を目指してみたいと思いました。

【アンケートに寄せられた質問及び回答】

Q1.塾生は全員で何名ですか?

- 1年間を通じて研修する「標準コース」には、約120名が参加しています。また、特定の月に6日間集中して研修する「短期コース」は年間3回(A日程・B日程・C日程)行われ、延べ100名以上の参加があります。

Q2.模擬授業以外、どんなことをしているのですか?

- 配付した「募集案内」にもあるように、「子どものほめ方・叱り方」などの学校現場ですぐに役立つ講座や、外部講師による「ベテラン教員に学ぼう」などの優れた教育実践に学ぶ講座があります。

Q3.授業アドバイスをする上で、先生方が意識していることは?

- まず授業のねらい、どんな力をつけるのかを明確にすることです。また、指導の技術面(具体的な指導方法など)と態度面(児童生徒への対応の仕方など)については、指導員が共通の視点をもち一貫した指導を行うとともに、一人一人の持ち味を大切にした助言に努めています。

Q4.ロールプレイは実際どんなことをしているのですか?

- 本日の講座体験では、話す方と聞く方を互いに演じて気付きを振り返りました。このように、具体的な場面についてペアやグループで役割を演じながらコミュニケーション力や課題解決能力を育成しています。

Q5.模擬授業では、どんなふうに授業の準備をしているのですか?

- その日の授業内容(教材)のポイントについて確認し、導入から展開の部分について各自プランニングを行います。学習者自身がこの時間に解決すべき学習課題をつかみ、見通しを立てて主体的に学習できるよう、板書計画やICT活用なども踏まえプランを作成します。

Q6.授業中の言葉遣いについて、話し言葉や標準語の使用など、どう考えればいいですか?

- 基本的には小中高すべての学習指導要領にもあるように「言語環境の整備」を図ることが大切です。具体的には「教師は正しい言葉で話し、黒板などに正確で丁寧な文字を書くこと」「教師と児童(生徒)、児童(生徒)相互の話し言葉が適切に行われるような状況をつくること」などと明記されています。「正しく美しい国語を用いるように指導していく」が基本です。

Q7.課題は出されていますか?

- 課題は出しません。毎回、新たな講座内容や模擬授業教材と出会い、集中して学びます。

Q8.塾生の間で交流はありますか?

- 講座では、講義や演習でペアやグループによる協議や対話を積極的に取り入れ、他大学の学生同士で切磋琢磨できる環境をつくっています。また、模擬授業でも、小学校は毎回メンバーと指導員を替えて班編成を行い、中高についても教科にもよりますが適宜メンバーを入れ替えながら学びが深まるよう配慮しています。

Q9.駐輪場はありますか?

- センターには駐輪場と明記した場所はありませんが、指導員が駐輪する場所を指定しますので、駐輪は可能です。

| 開講式の挨拶(才鴈塾頭) | わくわく!講座体験 | 教員の現状(西村担当課長) |

|

|

|

| 熱中!模擬授業参観 | 集中!アンケート記入 | 閉講式 |

|

|

|

第13期 学生クラス標準コース5日目 講座Ⅰ「ベテラン教員に学ぼう」(小学校)

第13期 学生クラス標準コース5日目 講座Ⅰ「ベテラン教員に学ぼう」(小学校)

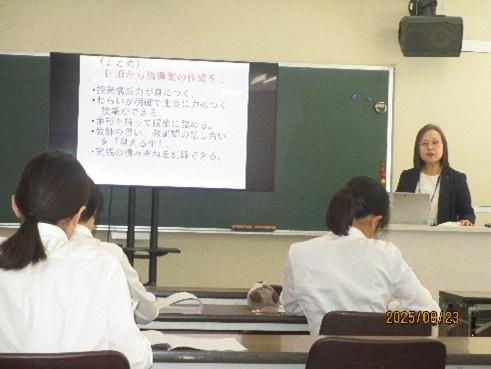

講座Ⅰ「ベテラン教員に学ぼう」では、午前の部は輪島市立鳳至小学校の和田理江子先生、午後の部は能登町立柳田小学校の髙野智子先生を講師にお迎えし、示範授業を通 して、授業づくりや児童への支援、教職の魅力等についてご講話いただきました。

和田先生の示範授業は、通常の学級における支援について、まずは小学校3年生の国語の授業「漢字の意味」を題材にした模擬授業でスタートしました。授業を体験した後、教材研究や板書計画の方法、実際の板書などを解説していただきました。次に通常学級にいる支援を必要とする児童への支援方法を紹介していただきました。合理的な立ち歩き、やることや約束の見える化、動画を使った一人TT、トラブル解決すっきりノートなど、数多くの具体例を実際の児童たちの様子とともに教えてくださいました。和田先生は初任者の指導経験から、「4月当初、支援が必要な児童に対するちょっとした手立てや工夫を知っておくだけで違う。失敗を生かして工夫するレジリエンスにつなげてほしい」と熱く受講生を応援してくださいました。

受講生からは、

- 刺激逃しという点では、なんでもかんでもダメというのではなく、人に迷惑をかけない目立たない方法で何かを考えることが大切だと分かりました。他にもありますが、今日の講義は聞けてとてもよかったです。

- “少しの手立て”を学んだ。実際に学級経営することになった時に使えそうな手立ては、これまであまり学んでこなかったためすごく学びになった。

- 私もカラフルで、いろんな人の個性を認め合える学級を作りたいと思いました。ちょっとした手立てのところでは、参考にしたいものがたくさんあったので、本物の教員になったら実践したいです。

といった感想があり、大変充実した研修となりました。

|

|

| 「漢字の意味」の模擬授業 |

「ベテラン教員に学ぼう」 輪島市立鳳至小学校 和田理江子教諭 |

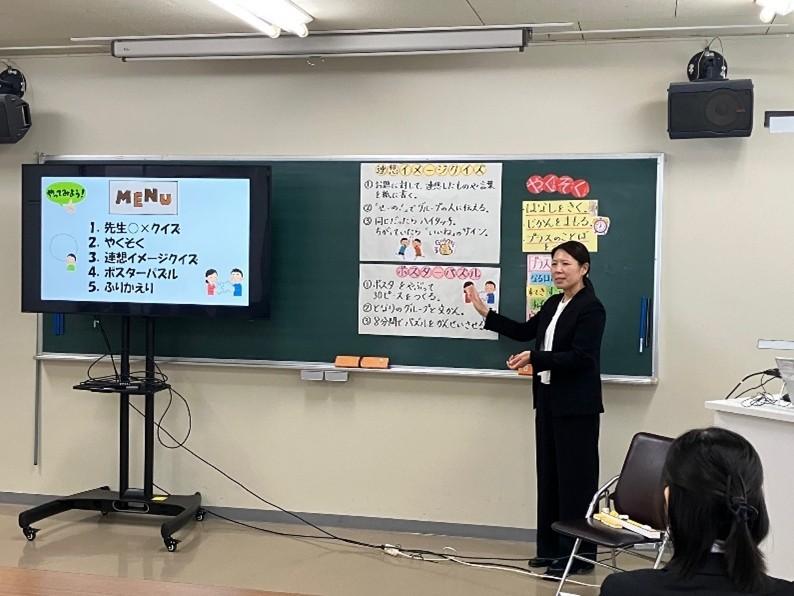

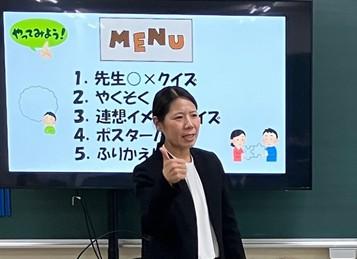

髙野先生は、小学校1年生算数「ひきざん」で構成的グループエンカウンターを取り入れ、より良い人間関係作りを交えながら、主体的に楽しく学ぶ示範授業をしました。

塾生は、1年生が考えるときの補助となるブロックやさくらんぼ図を用いながら、実際にどのような考え方が出てくるかをグループに分かれ、児童になったつもりで一緒に考え盛り上がっていました。そして、このような協働的学習をとおして、児童が主体的に自らの考えを表現するとともにひき算の仕方について、いろいろな方法があることを理解していく過程を経験していました。

また、髙野先生は、児童とのより良い人間関係づくりのために、自己開示すること、ルールを大切にすること、臨機応変に対応すること、ねらいとゴールを明確にすることを心がけていると、経験をもとに話をされ、塾生は頷きながら熱心にメモをとっていました。

受講生からは、

- 構成的グループエンカウンターを通した人間関係の構築の仕方を学ぶことができた。また、教師の体験や好きなことなど、教師についての話を子どもたちにすることで関係をつくることができると知ることができた。

- 本日の講義·演習では児童をよく観察すること、主体性を持たせた授業づくり、学級経営の仕方等様々なことを学びました。これからの実習にも活かせるようにまた、日々の実践でも使っていきたいです。

- 自分は教員になるに当たって心配ばかりだけど失敗してそれを糧にみんなやっているのだと分かった。学級づくりや学級開きで意識することが凄く為になったので自分もやってみたいと思った。

といった感想があり、受講者にとって大変有意義な研修となりました。

|

|

| 「ひきざん」の模擬授業 |

「ベテラン教員に学ぼう」 能登町立柳田小学校 髙野智子教諭 |

第13期学生クラス標準コース5日目 教育実践課題の理解1 Let’s try “考え議論する道徳!"(中高)

第13期学生クラス標準コース5日目 教育実践課題の理解1 Let’s try “考え議論する道徳!"(中高)

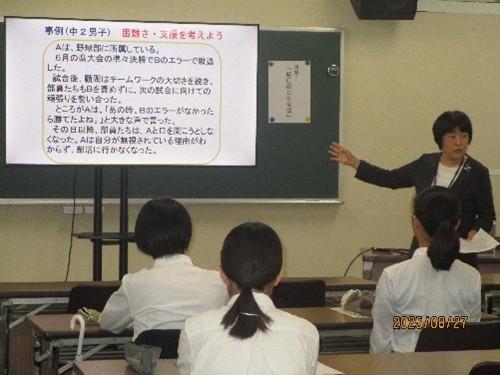

12月13日(土)に、第13期学生クラス標準コース5日目の中高の講座では、穴水町立穴水中学校 中越 令教頭先生を講師としてお招きし、Let’s try “考え議論する道徳!” の講義を実施しました。道徳教育は、学習指導要領総則に「学校の教育活動全体を通じて行う」ものとされ、学校教育の中で、重要な位置づけがされています。本講座では、中越先生から、道徳教育の目標や指導方法などについて、講義や模擬授業を通してわかりやすくご指導いただきました。

<塾生の感想>

- 道徳の授業づくりにおいては、先生が生徒に身につけさせたい力をどれだけ意識して行うかが大事だと学びました。授業内だけではなく、日常生活においても褒めたり認めたりすることが道徳的価値を身につけるために重要なことだと感じました。

- 実際に道徳の授業を受けているような講座で、教科書の場面を動いてやってみるなど、授業に取り入れたいと思う活動が多くあって参考になった。どこでどの価値を学ばせるかは、授業全体だけでなく授業中の細かいところでも意識して発問しなければならないので、そのお手本のようなものを見せていただけたのが良い経験になった。

- 道徳教育の在り方について学んだ。私は今まで道徳教育をする上で何をすれば良いのかを全く理解できていなかったのだと再認識させられた。人間の弱みに気づかせる、生徒の数だけ答えがある、言葉や行動をつかんで心を問う、という言葉が印象に残った。

- 道徳の授業での意識するポイントについて学んだ。生徒から見れば、道徳は答えがなく発言の機会が多いのが嫌だという意見が多いと思うが、むしろ答えがなく全部の意見が答えだよと教えてあげることで道徳に向き合うことができ、道徳が科目となった意味があるのかなと思った。

|

|

|

中高道徳 講師 穴水町立穴水中学校 中越 令 教頭 |

「草取り」の場面のロールプレイ |

第13期 学生クラス標準コース4日目 講座Ⅰ「ベテラン教員に学ぼう」(中高)

第13期 学生クラス標準コース4日目 講座Ⅰ「ベテラン教員に学ぼう」(中高)

講座Ⅰ「ベテラン教員に学ぼう」では、午前の部は金沢市立港中学校の吉岡恵梨先生、午後の部は金沢市立高岡中学校の小島さやか先生を講師にお迎えし、示範授業を通して、授業づくりや教職の魅力等についてご講話いただきました。

吉岡先生の示範授業は、英語の授業でテーマとなっている題材を通してより深く学びつつ英語を身につけるもので、実際の授業の流れを体験しながら、意図、目的とそれを実現する方法や、状況に応じた対応などについて、楽しく、わかりやすく教えていただきました。

その後の講義では、授業づくりで大切にしていることをお話ししていただきました。そこでは、「教科書を」ではなく「教科書で」教えること、見通しを持たせること、集中力の続かない生徒への対処、自分が生徒の一番のモデルとなること、手段と目的をはき違えないようにすることなど、経験に基づいた明快な内容で、聞きながら深く頷く受講生の姿が印象的でした。そして、「まずやってみる」ことが重要であり、失敗も含めて様々な経験をしてほしいとエールを送ってくださいました。

受講生からは、「教師は教えるプロであれということをしみじみと感じた。生徒が積極的に参加でき必要な能力を身につけられそうなすばらしい授業だった」「生徒が眠くならない、集中できる授業を作るために必要なことを今回の示範授業で学べてよかった」「子どもは集中力が続かないことを前提に授業するべきだというのが新たな考えだった」「若いうちに色々経験しておきたいし、授業を積極的に見る、見せることを意識したい」といった感想がありました。

|

|

小島先生の示範授業では、「解の公式」を使う達人になることを目指す授業を実際に体験し、共同で学びあい、できた、わかったを実感できる授業を体験しました。

その後の講義では、つまずきを予想した授業づくりの大切さとその実際の方法、授業の中での人間関係づくりや信頼関係づくりの大切さ、それらの基礎となるわかりやすく魅力的な授業づくりについてお話しいただきました。できるようになったことを見つけほめる、チャンスと期待は平等に、失敗しても嫌な思いをさせないといった取り組みで、生徒の挑戦する心と柔軟さ、学ぶ姿勢を大切にしていること、そして受講生にも、「やってみたい」に是非挑戦して授業づくりを楽しんでほしいとのお言葉をいただきました。

受講生からは、「授業においてつまずきを予想し、そのつまずきをどう突破していくかを例の工夫や形態を工夫し、感覚を言語化したり教科書から引っ張ってくることが最も印象に残りました」「全ての生徒を平等に、また、一人一人理解度や学ぶペースも違ってくるので、そこを意識して授業を構成することが重要だと学んだ」「やはり生徒と良い関係を築くことがやる気を引き出すために重要であるということを再認識した」といった感想がありました。

お二人の先生の、実践に裏付けられた言葉の一つ一つが、受講生の心に伝わっていると感じられました。

|

|

第13期学生クラス標準コース3日目 「授業のつくり方 基礎3」(小学校)

第13期学生クラス標準コース3日目 「授業のつくり方 基礎3」(小学校)

10月4日(土)第13期 学生クラス標準コース3日目の小学校の講座では、加賀市立作見小学校 橋村 由希子 教頭先生を講師としてお招きし、「算数の授業づくり」の講座を実施しました。

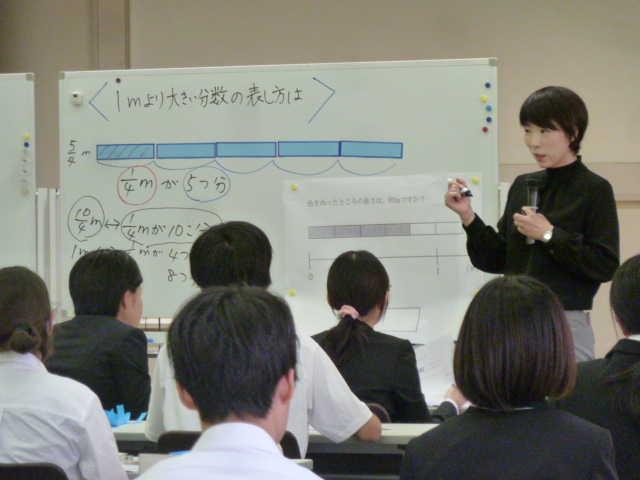

講義では、3年生「分数」の教材を使った模擬授業を通して「算数の授業づくり」について学びました。

導入では、算数的活動を通して意欲を喚起し、本時のねらいに迫る「問い」が生まれる工夫があり、考えさせる場面では、主体的な学びにつながる「発問」や「学習形態」などの工夫がありました。また、さらにまとめの場面では、自己の学びを評価し、自然に次の学びにつながる「まとめ方」になるような流れでした。

塾生は、授業の構成を考える時には、教師自身が自分の授業観を持ち、教材研究を行い、1時間毎のねらいを明確にして構成することの大切さを実感していました。教師の意図が細部に感じられた様々な工夫に、大いに刺激を受けたようです。

|

|

|

|

◆1mを4等分したテープを |

◆学習課題の設定 〈1mより大きい分数の表し方は〉 |

◆まとめ |

〈塾生のアンケートから〉

- 授業の45分間の見通しを持つことだけでなく、単元や学年を通しての見通しを持つことが大切だと感じた

- 子どもたちの目の前にある学びが今後にもつながっているため、今後の学習も踏まえた教材研究の大切さを学んだ

- 1時間の学びが上の学年にどのようにつながっていくか、縦で見た時の学習のつながりの大切さを学んだ。実際の授業を見ることでイメージしやすかった。子どもたちの考える過程を褒めることを大切にしたい

- 楽しみながらもその単元の核となる数学的な力を子どもたち全員に身につけさせる授業づくりを学ぶことができた

- 導入で算数的なゲームを取り入れて、楽しく盛り上げて授業をスタートさせる方法を学んだ。一つ一つ の発問や、板書が統一されていて、児童の理解を促していることがすごく分かった。私も真似したいと思った

- 算数は個人差の出やすい教科だと思うが、同じものを学習する時でも言い方を変えたり、時間の流れが分かる板書をしたりすることで、子どもたちの考えを促すことができるとことを体験した。また、上下の学年のつながりを意識することで学ばせたいことも変わってくると分かった

- 教材のねらいを把握し、考えさせる場をどこで設けるかを考えておくことが大切だと学んだ

第13期学生クラス短期コースA日程! 主体的・対話的 に学び抜いた6日間!

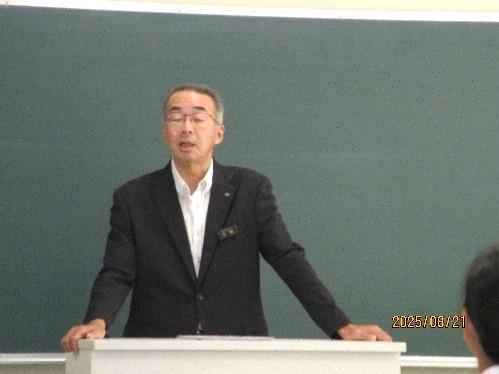

第13期学生クラス短期コース(A日程)は、8月21日(木)、22日(金)、23日(土)、25日(月)、26日(火)、27日(水)までの6日間、残暑厳しい中で開催されました。

◇第1日目 開講式・講座Ⅰ「めざせ石川の教師」・講座Ⅱ「授業のつくり方1」

開講式では、冒頭の挨拶で才鴈一博塾頭が「6日間、主体的に向上心をもって切磋琢磨し、教える喜びや教職の素晴らしさを実感して、教師を志す思いをさらに高めてほしい。短期集中、少数精鋭で粘り強く、元気に頑張ってほしい。」と激励しました。

講座Ⅰ「めざせ石川の教師」では、石川県教育委員会教育振興推進室 島村勝彦 室次長より、石川の教育の現状や求める人材、教師としてのやりがい等について講義していただきました。若手教員が計画的な研修制度の中で育っていることや、業務改善が図られていることなども理解しました。

講座Ⅱ「授業のつくり方1」では、講義1「授業づくりの視点」において、自分の授業観を明確にした上で、授業の基本構成とポイント等について学びました。その後、講義2「模擬授業について」では教科別に分かれ、より専門的な授業ポイント等を学び、初めての模擬授業に臨みました。

[受講生の声]

- 石川県の教員の現状について深く理解できた。また、授業の組み立て方について新たな知識を得ることができた。導入、展開、まとめのそれぞれのポイントについて学ぶことができた為、今後その内容を活かせるよう努力していきたい。

- 大学ではなかなか機会のない模擬授業を行うことができ、さらに講師の方に評価、指導していただける貴重な機会であり、とても有意義であった。

|

|

|

| 開講式「塾頭挨拶」 | 講座Ⅰ「めざせ石川の教師」 | 講座Ⅱ「授業のつくり方」 |

◇第2日目 講座Ⅰ「相手に伝わる聞き方・話し方」・講座Ⅱ「授業のつくり方2」

講座Ⅰ「相手に伝わる聞き方・話し方」では、相手の思いや立場を尊重して傾聴することや、Iメッセージやアサーティブな表現で自他を尊重することの大切さを、事例を通じて体験的に理解しました。ペアワークでは、早速講座で学んだ聞き方・話し方を活用し、笑顔で対話が弾んでいました。

講座Ⅱ「授業のつくり方2」では、教師の基本姿勢として「顔(表情)・目(視線)・耳(聞き方)・口(話し方)・手(板書)」は生徒一人一人を大切にし伝えたいことを伝える重要な手段であることや、導入から展開ではゴールを明確にし、主体的に思考を深める工夫が大事であることを学びました。

[受講生の声]

- 話しやすい人というのは、受容、共感的理解、自己一致といった傾聴やIメッセージ、アサーションといった話し方を組み合わせて話をする人だと学びました。私の経験からしても、確かにそのような技法を組み合わせている先生方を信頼しやすかったです。また、展開部分では導入で出した情報に対して解決策を提示するように展開していくことを学びました。

- 前回は、緊張していて逆に何も考えずただひたすら喋るという感じだったが、今回は上手くやらなきゃ!!と力んでしまい逆に何を言えばいいのか分からなくなって無言になってしまった。次回はしっかりと話し続けられるようにしたいと思った。今回は、授業の構成が上手くいったのでそこは続けていきたいと思う。

|

|

|

| 講座Ⅰ「相手に伝わる聞き方・話し方」 | 講座Ⅱ「授業のつくり方2」 | 弾む会話、ペアトーク! |

◇第3日目 講座Ⅰ「ベテラン教員に学ぼう」・講座Ⅱ「授業のつくり方3」

講座Ⅰ「ベテラン教員に学ぼう」では、石川県立金沢泉丘高等学校の宮城島雅代教諭を講師にお迎えし、示範授業を通して、授業づくりや教職の魅力等についてご講話いただきました。師範授業では、枕草子「ありがたきもの」を教材として、言葉の解釈や文法等について基本を押さえた上で、その学びを活かして自分なりにエッセイを書く活動に取り組みました。出来上がったエッセイをペアで紹介する活動では、笑顔があふれ、あっという間に授業時間が終了しました。その後、教科指導・生徒指導・学級づくりについてアドバイスもいただきました。「目標を絞る」「軸を決める」「一人一人を見る、全体を見る」など、自律した生徒を育てる大事なポイントを学びました。最後に、教員の魅力について「美しいものを見ていられる。その子なりの学びや成長があり、その瞬間を見る事ができる仕事である。」とのメッセージをいただき、受講生の心に響くエールになったと実感しました。

講座Ⅱ「授業のつくり方3」では、学習指導案の書き方について学びました。学習指導案は「授業の設計図」「授業の進行表」「授業の記録」になるものであり、目標から本時の学習に至るまで「一貫性」「具体性」「整合性」が重要であることを、具体的な教材を例にして学びました。

|

|

|

| 講座Ⅰ「ベテラン教員に学ぼう」 | 自分のエッセイをペアで紹介! | 講座Ⅱ「授業のつくり方3」 |

[受講生の声]

- わたしが一番印象に残ったのは、ペアワークについてです。今まで、個人で考えてペアやグループで考えて、全体で共有というようにしていたのですが、最後に個人でまとめるようにしているというお話を聞いて、確かに、共有した後にまとめる時間があった方がいいなと感じました。

- 今日の講義では実際の先生の授業を体験して、授業の進め方やグループワークの振り方を身をもって学ぶことができました。他にも教員の仕事としての質問もお聞きすることができ、とても勉強になりました。また、指導案の書き方についても学ぶことができたので今後参考にしていきたいです。

- 指導案の書き方について、今まで学んできたことを踏まえてどう書けばいいのかを学びました。大学で二度書きましたが、今回の師範塾を通して学んだことをどう指導案に反映させるか学べたので、このことを活かして指導案をより良いものにしていきたいです。

◇第4日目 講座Ⅰ「Let’s try できるわかるICT活用!」・講座Ⅱ「授業のつくり方4」

講座Ⅰ「Let’s try できるわかるICT活用!」では、冒頭にSociety 5.0について取り上げ、仮想と現実の空間を融合する中で、ICTがその道具として活用されることを把握しました。次に、実際に考えを書き込む機能を用いて、全員の考えを可視化し、比較・共有する体験も行いました。後半には、県教委が作成したICT活用動画も視聴し、実際の授業でどのように活用されているのか実感できました。

講座Ⅱ「授業のつくり方4」では、これまでの講座で学んだ教師の基本姿勢や授業構成のポイント等を活かし、すぐに模擬授業プランの作成に取りかかり、授業を行う流れとなりました。受講生は、前半3日間の学びを踏まえ、集中してプラン作成に取り組み、模擬授業に挑戦していました。

[受講生の声]

- 情報の免許を取得しようと考えているので勉強になりました。ICTが発達している中で自分たちが正しく活用することができるようになりたいと思いました。

- 自分は高校生の頃に端末を多少授業で使っていたが、現在の教育現場では、上手く活用されていて驚いた。自分の時は調べものをする時にしか使用していなかったイメージだったので、その頃よりもさらに進んでいるのだと感じた。

- 前回の模擬授業で褒められた点として板書が綺麗に書けていることや声が通っていることに関しては、今回もできていたのでこれからも継続していきたい。改善することとして挙げていた導入と展開のつながりや、声の強弱に関しては、今回もできていなかったので次回できるように意識したい。

|

|

|

| 講座Ⅰ「Let’s try できるわかるICT活用!」 | 体験しながら学ぶ! | 模擬授業 後半戦開始! |

◇第5日目 講座Ⅰ「先生ときまり」・講座Ⅱ「学級経営に向けて」

講座Ⅰ「先生ときまり」では、具体的な法令を取り上げながら、教員は教育公務員、地方公務員であり、全体の奉仕者としての使命と責任を自覚し、研修に励みながら職務を遂行することを学びました。そして、公教育が法令に支えられ、守られていることも実感できました。

講座Ⅱ「学級経営に向けて」では、講義1「学級づくりのポイント」において、目標づくり・ルールづくり・信頼関係づくりの3点が重要であること、講義2「子どものほめ方・叱り方」において、ほめる・叱るのどちらも基準を明確にした上で行動を価値づけていくことが大切であることを学びました。

[受講生の声]

- 今回の講義では、まず初めに教員に関係する法規について改めて学習することができました。各法律の詳しい内容などについても、自主的に学習して教員としての正しい働き方などを理解していきたいです。また、褒め方、叱り方についての講義では、普段あまり考えない褒め方を学ぶことができ、とても学びになりました。また、叱り方についても、怒るのではなく根拠を持って叱るということを意識しないといけないと学ぶことができました。今後においても、褒めと叱りのバランスをしっかりと意識していきたいと考えました。

- 導入の中に今日の内容について伏線を仕込んでおくことや、話の中で使う例においても内容に一貫性を持たせておくことを学んだ。子どもたちの色に対する反応について教えてもらい、色使いに注意しなければいけないと感じた。

|

|

|

| 講座Ⅰ「先生ときまり」 | 講座Ⅱ「学級経営に向けて」 | 模擬授業5日目 切磋琢磨! |

◇第6日目 閉講式・講座Ⅰ「個に応じた支援」・講座Ⅱ「授業のつくり方6」・講座Ⅲ「教師としての心構え」

閉講式では、才鴈塾頭より「皆さんにとって、短期集中の6日間が自分自身の成長や授業づくりの手応えを感じる期間であったならばうれしい。教師は、子どもと共に成長し喜びを感じることができる、やりがいのある仕事であり、困難があっても乗り越えるたくましさをもち、石川の未来を一層明るくしてほしい。」との挨拶があり、6日間の日程を乗り越えた受講生を労い、今後の活躍を祈念してエールが送られました。

講座Ⅰ「個に応じた支援」では、特別支援教育のねらいや発達障害の種類・具体的な支援などについて確認しました。さらに事例を通じて、個が抱える困難さと支援の在り方を考え、ペアワークで学びを深めました。その後、インクルーシブ教育や授業のユニバーサルデザインについても、ポイントを学びました。

講座Ⅱ「授業のつくり方6」では、最後の模擬授業に臨みました。この6日間、成果と課題及び改善点を明確にして授業を展開してきたこともあり、どの受講生も初日とは違って自信をもって指導する姿が見受けられました。

講座Ⅲ「教師としての心構え」では、なぜ教師をめざすのか、どんな教師になりたいのかなど、教職を志す根幹の部分について思いを確かめると共に、学習指導や生徒指導、学級経営などについて自分の思いや考えを語りました。今後、教師としての心構えがさらに磨かれるといいです。

[受講生の声]

- 私が特に印象に残ったのは、最初の個に応じた授業のインクルーシブ教育についての話です。中でも、合理的配慮ということで野球観戦の例が出されていたのがとてもわかりやすかったです。また、授業のユニバーサルデザインも今後当たり前にできるようになりたいなと思いました。

- 発達障害を持っている子に対して、個々に応じた支援を行う合理的配慮が大切だと学びました。教員になった際にはまず支援が必要な生徒の把握を教員同士で行い、情報共有しながら対応していきたいです。

- 師範塾での模擬授業は今回で終了ですが、この6回の模擬授業で得ることができた知識や技能を大学での模擬授業や教員採用試験にも活かせるように復習を繰り返して、より良い模擬授業を行えるよう精一杯努力していきたいです。また、必ず教員になる為にも、より沢山勉強に励みたいです。

- 今回が最終でしたが、まだまだ上手くいかない所もありました。そのため、残りの11ヶ月の間に技術を磨いて教採本番の模擬授業の際には実力を最大限発揮できるようにしたいです。

|

|

|

| 閉講式「塾頭挨拶」 | 講座Ⅰ「個に応じた支援」 | 講座Ⅱ「授業のつくり方6」 |

|

|

|

| 講座Ⅲ「教師としての心構え」 | 思いを語り、心構えを磨く! |

なお、次回の短期コースB日程は令和8年2月12日(木)~18日(水)、C日程は2月26日(木)~3月4日(水)の期間に各6日間の開催を予定しています。受付期間は令和7年12月1日(月)~令和8年1月23日(金)です。石川の教師をめざす大学3年生と大学院1年生の皆さん、是非ご参加ください。

第13期学生クラス標準コース 開講式

第13期学生クラス標準コースが、8月2日(土)にスタートしました。

開講式では、才鴈塾頭から 「子どもたちにとって学校は、夢や希望が持てるように成長できる大切な場所。みなさんには仲間同士、大いに切磋琢磨し、自己研鑽に努め、教師となって子どもたちとともに石川の明るい未来を築いていってほしい。」 との励ましの言葉がありました。

ご臨席いただいた石川県知事 馳 浩様からは、「師範塾では技術だけでなくお子さん方や保護者の方との向き合い方、学級経営、職員室、地域の皆さんとの在り方等を含め、総合的に学んでほしい。なぜ教師になろうと思ったのか、改めて確認し、ここに来られることを楽しみにしてがんばってほしい。」と、県教育委員会教育長 酒井 雅洋様からは、「教育は人を育て地域を創り社会の未来を切り開く原動力。3500名を超える先輩方に続き、本県の教員となって子どもたちの成長を導いていただきたい。夢に向かってがんばってください。」との激励をいただきました。

また、塾生の代表挨拶では、次のように意気込みを語ってくれました。

「私は、子どもたちが自分に合った学び方で自身の可能性や学ぶ楽しさを見いだし、自分で考え、選び、挑戦する背中を支える伴走者でありたいです。この場で出会う仲間や指導員の皆さんとの交流を通

して、自分自身の教育観を深め、より実践的な力へとつなげていきたいです」 (午前の部)

「高校時代の先生の『青春を通じて成長していく君たちを見ていたいから全力でやれるんだよ。』という言葉から、私も誰かの青春を支えて、その成長を見守りたいと思い、教員を志すようになりました。

教員に求められる資質・能力を伸ばし、ここ石川県で暮らす子どもたちの未来を創っていける教員になれるよう精一杯努力していきます。」(午後の部)

◇講 義・模擬授業

講座Ⅰでは、石川県教育委員会の教育振興推進室次長 島村 勝彦様が、「めざせ 石川の教師」と題して、石川県の教育の現状について説明した後、「石川はいい環境が整っており、安心して教員として勤めることができる。毎回の師範塾での学びが充実したものになるようにみなさんの努力を期待している。」と、励ましの言葉を述べられました。

講座Ⅱでは指導員から、授業の流れや授業プラン作成の手順、模擬授業のポイントについて説明があり、その後、塾生は小グループに分かれ、はじめての模擬授業に臨みました。塾生が互いに学んだことや改善点を交流し、切磋琢磨する姿が見られました。

<塾生アンケートより>

- 石川県の教員になりたいと思った動機について自分の中で明確にすることが大切であり、石川県は面接や模擬授業を重視するため、そう言った人間性について改めて考えようと思いました。

- 授業を作るための構成などは何回も大学の授業で行っていたけれど、ここまで詳しく段階を踏んで教えていただけたのはとても貴重なものだと思いました。参加できてよかったと思います。

- 石川県の教員はさまざまなプログラムによって、育成されていくことがわかりました。学生クラスで教員としての資質能力を磨いていきたいです。

- これからは若い先生が増えていくため、即戦力が求められることを学んだ。また、石川県は教員のための研修が手厚く、働き方改革も行っているため、石川県で教員になりたい気持ちが高まった。

- 初めて模擬授業をして、黒板に書く感覚を体験でき、人それぞれ違う面も見られ面白かった。意見交換ができ、他の人から学べることもたくさんあり、自分の強みも見つけることができた。

- 学んだことをすぐ実践してみることで、自分の弱点がよく分かった。今回ご指摘いただいたことを次回の模擬授業ではクリアできるようにしたい。

- 褒めることの大切さや、板書、目線などたくさん課題があり、その課題に気づくことができてよかったです。初めての模擬授業で緊張したけれど、先生にとても褒めていただき嬉しかったです。このように生徒も褒めればいいのだと勉強になりました。

|

|

|

| 挨拶する才鴈塾頭 | 塾生を激励する馳知事 | 塾生を激励する酒井教育長 |

|

|

|

| 塾生代表挨拶(午前の部) | 塾生代表挨拶(午後の部) | 講義をする島村室次長 |

|

|

|

| 講義を聴講する塾生 | ||

第1回指導員全体研修会を開催しました

7月16日(水)に第1回指導員全体研修会を開催しました。40名余りの指導員が参加し、研鑽を深めるとともに指導についての共通理解を図りました。

冒頭、才鴈一博塾頭からは、教員採用の現状と当塾の果たすべき使命や今後の方向性についての話がありました。続いて正村泉一師範からは、第13期の講座計画の要点について説明があり、その後、全体研修及び分科会ごとの研修を行いました。

全体研修では、石川県教員総合研修センター基本研修課 専門研修グループ荒島幸恵担当課長をお迎えして「『主体的・対話的で深い学び』の実現に向けた授業改善の推進」と題してご講義をいただきました。参加者からは、「現状や用語の意味、実現のための方法等、具体的で分かりやすかった」「個別最適な学びと協働的な学びの一体的実現が大切であることを再確認することができた」という感想が多くありました。

分科会は、小学校部会、中高・養護・栄養部会に分かれて研究協議を行いました。

小学校部会では教員総合研修センター 総務・広報課 広報グループ 長谷川麻紀子担当課長より「算数教育の今」と題してご講義をいただきました。全体研修の内容とつなげ、具体例を挙げながら分かりやすくお話ししてくださいました。その後、第13期の模擬授業年間指導計画及び教材や指導についての基本的な考えについて協議しました。師範塾として統一感と見通しのある指導を行うことによって、塾生が教職への意欲を高めるられるよう共通理解を図ることができました。

中高・養護・栄養部会では、教員総合研修センター 教育相談課 高野真一担当課長より「教科指導におけるコミュニケーションスキル~保健体育の視点から~」と題してご講義をいただきました。すぐに模擬授業に活かせる内容のお話でした。その後、各教科ごとに、模擬授業の進め方等を中心に情報共有を図ることができました。

全体会、分科会をとおして、指導員一同、第13期における若き教員人材の育成に向けて気持ちを新たにしました。

| 挨拶 才鴈 塾頭 | 全体会 講師 荒島 担当課長 |

|

|

|

小学校部会 講師 長谷川 担当課長 |

中高・養護・栄養部会 講師 高野 担当課長 |

|

|

第12期学生クラス標準コース 閉講式

第12期学生クラス標準コース最終回となる講座が、6月21日(土)に行われました。

閉講式では、才鴈塾頭から 「皆さんは、この師範塾での経験を生かし、大いなる夢と希望をもって理想の教師をめざして、これからも学び続け、自分磨きに努めて頂きたい。そして、どんなに大きな課題や困難があっても粘り強く立ち向かい、乗り越えていける逞しい人間力を身に付けて欲しい。」 との励ましの言葉がありました。

また、ご臨席いただいた県教育委員会の塩田教育参事、村本教育次長からは、「この1年間この師範塾で身につけたことは、教師としての土台となっている。ここでの学びを糧に教育的愛情を備え、高い指導力と実践力を有する石川の教師をめざし、本県教育の担い手として活躍していただけることを期待している。」 との激励をいただきました。

塾生の代表挨拶では、この1年を振り返るとともに次のような感謝の言葉を残してくれました。

『この師範塾を通じて、ただ知識や技能を得ただけでなく、教師としての在り方についても深く考える機会をいただいた。毎回行う模擬授業では、「どのような指導をすれば誰一人取り残されない授業といえるのか」と悩む場面もたくさんあった。その中で、師範塾の先生方のアドバイス、また、仲間との対話を通じて、子どもに寄り添う姿勢の大切さを再確認することができた。この学びを糧に、子どもたちと真剣に向き合い、信頼される教師になれるよう努力していく。』 (小学校グループ代表)

『受講を通して最も大変だった模擬授業では、隣で同じように奮闘している仲間の姿が励みになり、先生方からの温かく的確なアドバイスにも支えられ、なんとか今日を迎えることができた。今では、少しずつ自分らしい授業ができるようになってきたのではないかと感じている。そのうえ、現場の先生方のお話を聞いたり、実際に学校実習に行ったりすることもでき、より詳しく教育現場について知ることができた。この師範塾での経験を生かし、今度は私自身が誰かに必要とされ、憧れとなれるような、そんな教師を目指してこれからも努力していく。』(中高校グループ代表)

<塾生アンケートより>

- 最後の模擬授業では、授業では結局何が大事なのか?というところで、主語が「子どもが」であることには変わりないと気づきました。子どもを軸にして授業づくりをすることを忘れず、本番に挑みます。

- これまでご指導していだいたことを生かし、自分なりの授業を形にできるようになった。本番でも、課題の立て方、発問の仕方、まとめへの繋げ方という骨太の流れを踏まえて授業をしていきたい。

- 最後の講座「教師としての心構え」を受けて、改めて、教師の責任の重さを感じました。

- 「教師としての心構え」の講座では、試験が近く緊張してきている中で貴重なお話を聞けてよかったです。今回聞いたこと、学んだことを活かして試験でも自分の実力を発揮出来るよう頑張りたいです。

- 閉講式では、激励の言葉や拍手をいただき、体調に気をつけて自分の力を発揮できるようあと3週間ほど準備していきたいと強く思いました。

| 挨拶する才鴈塾頭 | 塾生を激励する塩田参事 | 塾生を激励する村本次長 |

|

|

|

| 塾生代表挨拶 | ||

| 小学校グループ代表 | 中高校グループ代表 | 塾生を激励する指導員 |

|

|

|

「標準コース第11日目大学生オープンスクール開催」

学生クラス標準コース第11日目に合わせて大学生対象のオープンスクールを開催しました。

当日は、13名の参加者が、まず校種別に分かれ、小学校は「理科実験」、中・高等学校は 「ICT活用」の講座を参観しました。どちらの講座も実践的な内容で、高い関心をもって参観する姿が見られました。

続いて行われた開講式では、才鴈塾頭が「教員という職は児童・生徒の成長に大きく関わり、ともに成長していく仕事。このオープンスクール参加が、皆さんにとって、教員志望について真剣に考えるよい機会となり、一人でも多くの方が師範塾に入塾されることを心から期待します。」と挨拶しました。

その後、指導員による「授業づくりの基礎・基本」の講義では、ロールプレイ形式の演習をとおして、受容の姿勢で傾聴することがいかに大切であるかについて体験しました。

続いて第12期生の模擬授業を参観しました。塾生が授業をする様子や、指導員が助言する内容を、熱心に参観する姿が見られました。最後に「いしかわ師範塾DVD」を視聴し、師範塾の取組について学びました。参加された皆さんの入塾をお待ちしています。

<参加者アンケートより>

- 先生方が寄り添って熱心に指導してくださっているのを見て、私も師範塾で学びたいという気持ちが更に高まりました。

- 先輩たちの模擬授業を実際に見て、子どもたちにむけての話し方や目線、どのように導いていくのか等、とても良い刺激となりました。本当に勉強になりました。

- 実践的に模擬授業をされている姿を見て、参考にさせていただきたいことが沢山あった。まずは、本日の講座で習ったメラビアンの法則の3Vを意識したいと思う。

- より教職を目指したいという気持ちが強くなりました。子どもたちにたくさんのことを教えられるような素晴らしい教師になりたいです。

| 開講の挨拶(才鴈塾頭) | 講座参観の様子 | |

|

|

|

令和7年度講師セミナー開講!

令和7年度講師セミナーが4月23日(水)に開講しました。今年度は金沢会場(県教員総合研修センター)で実施する「土曜午前の部」、「土曜午後の部」、「平日夜間の部」に加え、昨年度能登半島地震の影響により開催を見送った「能登夜間の部」(穴水高校)が復活し、99名の受講者に対して4部で開催しています。

開講式において、才鴈塾頭から講師の方々の日々の教育活動への感謝とともに、講師セミナーでさらに指導力を磨いてほしいと激励の挨拶がありました。

セミナーを通して、なお一層の指導力を身につけられるとともに、能登の復旧・復興の一役を担うことを期待しています。

震災により、穴水高校では新校舎を使用させていただき実施しています。穴水高校の皆さまには、まだまだ大変なときにいろいろなお世話をしていただくことに心より感謝申し上げます。

|

|

| 開講式での塾頭挨拶(能登会場) | 講義「授業のつくり方Ⅰ」 |

教育実践課題への理解5「Let’s try“できる わかるICT活用!」

学生クラス標準コース第10日目、小学校教諭志望者向けに、羽咋市立羽咋小学校の安井由芽先生を講師としてお招きし、教育実践課題への理解5「Let’s try“できる わかるICT活用!”」の講座を行いました。

安井先生は、国語科「やまなし」の授業実践動画(スマートスクールネット「R3 ICT活用授業動画」)や児童の実態に応じた様々なICTの活用法などについて、分かりやすく紹介してくださいました。先生からの「ICT活用は、対話と思考を深める効果的な手段。楽しんで挑戦を!」「先生は、楽しいです。頑張ってください!」というメッセージを生かし、更なる成長が図られることを期待しています。

<塾生アンケートより>

- ICT活用についての講義を受けて、目的ではなく手段として使うことや、児童に考えの変容や深まりを実感させるツールとして活用することなどを学んだ。最先端で難しいと思っていたけれど、それよりも楽しそうやってみたいという気持ちが強まった。教育実習でぜひ活用したい。

- ICTは目的ではなく手段として活用し、学年関係なく活用できることや、様々なアプリがあり活動に応じて色々な使い分けが可能なことを学びました。また、あいづちや児童の発言の様子などが活発で、ICT以外の工夫もたくさん学ぶことができました。

|

|

教育実践課題への理解5「Let’s try“考え深め合う探究的学習”!」

5月10日(土)、学生クラス標準コース10日目に、石川県立小松高等学校の前田学先生を講師としてお迎えし、中高・養護教諭志望者向けに、「Let’s try“考え深め合う探究的学習”」の講座を実施しました。

前田先生は、学習活動の目標として、1 考え抜く力、2 チームで働く力、3 前に踏み出す力を掲げ、講義と演習をとおして、塾生に実際の授業づくりを体験させてくださいました。塾生はグループワークの意義を理解して積極的に取り組み、メモをとったり図を書いたりしながら熱心に話し合いを進めていました。一人一人の「気づき」を大切に、考えを広げてイノベーションを起こせるアイディアを具体化していく道筋の中で、教師がどのような役割を担い生徒をどう動かしていくのか、塾生は指導法の一端を確かに学べたようです。

<塾生アンケートより>

- 楽しい授業とはどんなものかが少しだけわかったような気がした。生徒がもっと考えたい、もっと伝えたいと思える授業づくりを私もできるようになりたい。

- 新しいアイディアを活発に出していくために、あえて合意させずに、否定することなく多様な意見交流をさせると興味深い活動になると分かりました。前田先生の、違いの面白さ、学ぶ面白さを体験させるという考えがとても素晴らしいと思いました。私もそんな授業ができるよう頑張ろうと思います。

|

|

令和7年度 再任用教員研修開催

4月18日(金)、令和7年度再任用教員研修を開催しました。今年度は150名の参加者があり、午前・午後の2部に分けて実施しました。本研修は、人生の新しいステージに立った再任用教員の方々が、これまでの経験や知識を十分に生かし、自らの役割を再認識し仕事への意識を高めることを目的としています。

開講式では、それぞれの日程において、塩田教育参事、村本教育次長が挨拶し、「皆さんの力がこれからの石川県の教育の充実には欠かせない。更なる尽力をお願いしたい。」との言葉がありました。

講師のジョブカフェ石川 キャリア教育支援グループ コーディネーター兼チーフインストラクター 森田 浩氏から、働く環境の変化を前向きにとらえ、自分にとっての働きがいを再確認するとともに、職場での良好な人間関係づくりの心得について、個人ワーク、ペアワークをふんだんに取り入れながら、講義をしていただきました。

|

|

| 塩田教育参事 | 村本教育次長 |

|

|

| 講師 森田 浩氏 | ペアワーク |

◇受講者の感想より◇

- 新しい環境での生活がスタートし、改めて自己理解をし、新しい職場での関わり方を考えるよい機会となりました。楽しく、やりがいを持って、生き生きと働く姿が後輩への何よりのお手本になると信じて、明日からもがんばっていきます。

- 講義だけでなく、隣の方との演習や情報交換もでき、発言する機会も頂いて、大変充実した内容の研修会でした。隣の方とは校種が別だったので、様々な情報交換ができたことが大きな成果でした。

- 再任用教諭としての役割とキャリアアンカー自己診断を通して、自分の強み弱みを確認することができました。職場での良好な人間関係づくりにも、研修会を通して学んだことを活かしたいと思いました。

第12期学生クラス標準コース9日目 子どもの人権を守るために

4月12日(土)、第12期学生クラス標準コース9日目に、川北町立川北中学校の竹園宗紘先生を講師としてお招きし、「子どもの人権を守るために」の講座を実施しました。

教育活動における人権教育に関して、川北中学校の具体的な取組等の講義から、塾生は教員として大切にすべき人権尊重の視点に立った学校づくりや授業づくりを学ぶとともに、児童・生徒の前に立つことへの意欲を大きく膨らませることができたようでした。

<塾生のアンケートから>

- 人権教育について、実際の現場で実施されている具体的な指導を知ることが出来、より人権教育に関する一貫した理解が深まりました。

- 人権教育は、「人権」について子どもたちに理解してもらうだけでなく、自分や他の人を大切に思うきっかけとなることがわかりました。また、生徒自身で授業を考えたり、生徒が主体となる授業を考案したりすることで、生徒の自己肯定感が上がる傾向にあるのだとわかりました。

- 人権というイメージしにくい言葉を学校の取り組みによって意識させ、理解につなげていることがわかりました。生徒が主体的に行動できるような取り組みが多く、よりよい学校づくりにするためによりたくさんの人が行動できる環境を作っているのだなと感じました。職員もカリキュラムを共有することで、たくさんの人が目標に向かって活動できていることがわかりました。

|

|

|

小学校で「選択教科別模擬授業―国語・外国語(英語)・道徳―」に挑戦!

3月8日、学生クラス標準コース(第8日)が開催されました。

学校現場では教科担任制が導入され、専門性を有した教員の育成と授業の質の向上が求められています。

いしかわ師範塾では一昨年より、国語、外国語(英語)、道徳の3教科から受講生の希望を反映した「選択教科別模擬授業」を実施しています。3年目となる今年度の模擬授業の様子を報告します。

|

「国語」の模擬授業を行う受講生 |

4年生「ごんぎつね」の物語教材に挑戦しました。受講生は、国語の難しさを感じる一方、教科が違ってもこれまでの模擬授業と同様に教師と児童との関わりを大切にしようと一生懸命に授業を進めていました。 [受講生の感想] |

|

「英語」の模擬授業を行う受講生 |

5年生初めの単元に挑戦しました。受講生は、スマイル・アイコンタクト・クリアボイス・ジェスチャー等学習者のモデルとなるよう意識し、模擬授業をしていました。 [受講生の感想] |

|

「道徳」の模擬授業を行う受講生 |

受講生は、柔和で明るい表情で、肯定的に受け入れる聞き方を意識していました。教材文の範読前にその内容について写真やキーワードで示すことで、ねらいとする道徳的価値へと焦点化しようとしている様子が見られました。 [受講生の感想] |

第12期学生クラス標準コース8日目 SDGsの視点を取り入れた授業を学ぶ!

第12期学生クラス標準コース8日目を3月8日(土)に開催しました。この日は、津幡町立津幡小学校の山村 祐也先生を講師としてお招きし、「Let’s Try“未来につなげようSDGs!”」の講座を実施

しました。

はじめに、いしかわ師範塾指導員から

- 持続可能な開発目標(SDGs)採択に至る経緯

- ユネスコスクールと持続可能な開発のための教育(ESD)、SDGs

- 全国及び本県学校教育におけるSDGs達成に向けた取組

についての講義がありました。

引き続き、山村先生から、5年生の社会科での実践についてご講義をいただきました。津幡町の製本機械メーカーを調査し、地球にやさしい製品を開発するため十年以上にわたって研究が続けられたことを題材として、学習を深めてきた指導実践が紹介されました。

参加者を児童生徒役として進める授業形式による講義の中、塾生は、企業から提供を受けた製品を手に、SDGsを教育に組み入れる方法だけでなく、社会科の授業の進め方も学ぶことができました。さらに、山村先生の「目の前にあるものに気づけるか、気づこうとする意識があるか」「先生も子どもも多面的・多角的に考えられるか」という視点を大切にしているとのお話を伺い、教師としての情熱に触れることができました。

|

|

|

山村 祐也 教諭 (津幡町立津幡小学校)

<塾生の感想より>

- SDGsの授業では、教師のみならず子どもたちが目の前にあるものに気づけるか、気づこうとする意識があるかを学ぶことが重要だとわかりました。そうするための発問や活動内容を考えていきたいと思います。

- 子どもと教師が共に多角的・多面的に考えられるかどうかの大切さについて学びました。地元の企業の理念や業務内容について知り、考えることで地域理解に繋がると共に子どもの探究的な学びにも繋がると感じました。

- 今の世の中を生きるには持続可能な開発目標に向けた行動をしていかなければならないため、授業の一環で触れることは大切だと思った。教師の視点に立って示範授業を受けると、どれくらい前から準備していかなければならないのかなど、授業内容以外にも考えることがあると気づくことができた。

- SDGsという大きいテーマを考える上で、地元企業が開発した1商品に視点を当てて考えるという展開が斬新で、中学高校においても応用できそうな所があると感じた。

- SDGsについての講義であったが、それだけでなく、授業を作る上で大切なことを学べた。最も印象に残ったのが、授業の教材を探す際に目の前にあるものに気づく、または気づこうとする意識があるかが重要であるという先生のお話である。教科書や資料集だけでなく、身近なものを授業に繋げることができるよう、アンテナを高く張っていきたいと思った。

- 児童が主体的に考える時間にする授業の流れを実践的に見ることができました。また、社会に開かれた教育課程にするために、教師も目の前にあるものに気づく力を育んでいく必要があるということが分かりました。

第12期学生クラス 短期コース(B・C日程)終了 短期集中で大きく成長!

第12期学生クラス短期コースB日程は2月13日(木)から19日(水)(16日を除く)の6日間、C日程は2月27日(木)から3月5日(水)(2日を除く)の6日間で開催しました。

開講式では、才鴈塾頭が、昨年の能登半島地震や大洪水により今なお県民の多くが苦境に立つ状況に 触れ、「こういった時こそ、子どもたちが未来へ夢や希望が持てるように支え育てる、学校という存在がより大きな意味を持ち、そこで働く教師や教育の力がとても重要になる。皆さんには、ここ師範塾をきっかけに、これまで以上に教職に関心を持っていただき、教師を志す思いをより強いものにしていた だきたい。」と、激励の言葉を送りました。

短期コースでは、「めざせ石川の教師」、「授業のつくり方(授業づくりの視点、教師の基本姿勢など)」、「相手に伝わる聞き方・話し方」、「ベテラン教員による示範授業」、「できる わかる 理科実験!(小)」、「できる わかる ICT活用!(中高)」、「子どものほめ方・叱り方」、「個に応じた支 援」などの講義を行うとともに、6回の模擬授業を行いました。

| ◇ 開講式 | ◇ 講義「めざせ石川の教師」 |

|

|

| 挨拶する才鴈一博塾頭 | 島村 勝彦 室次長 (石川県教育委員会教育DX・教員確保指導力向上推進室) |

◇ 示範授業(B日程)

|

|

|

矢代 貴之 教諭【社会】 (金沢市立泉野小学校) |

宮川 真弓 教諭【国語】 (能美市立浜小学校) |

|

|

|

藤井 岳人 教諭【英語】 (石川県立鹿西高等学校) |

髙橋 玄季 教諭【数学】 (石川県立七尾高等学校) |

◇ 示範授業(C日程)

|

|

|

前田 知美 指導教諭【道徳】 (野々市市立野々市小学校) |

八島 友志 教諭【算数】 (宝達志水町立志雄小学校) |

|

|

|

吉田 愛 主幹教諭【英語】 (能美市立辰口中学校) |

鶴山 達也 教諭【理科】 (津幡町立津幡中学校) |

短期コースでは、模擬授業を連続して行うため、塾生は自分の成長を実感することができたようです。それが自信につながり、教師になりたいという思いを一層高めたようです。

<塾生の感想より>

- 現場の先生の生の声を聞くことができ、今現場で求められている力について知ることができた。教員採用試験に受かることはもちろん大切であるが、「なりたい教師像」に向かって、今の時代に必要な力を磨いていきたいと思った。

- 中高の教員として、自分の専門性を高め続けるために、生涯を通してずっと学び続けていく姿勢が大切であるということを学んだ。学ぶ対象は同僚の先生方のみならず、子ども達から自分の姿を顧みて学ぶことがなにより重要であることを再認識できた。自分も、生涯学び続ける教師になりたいと思う。

- 授業作りは改善を続けていくことなのだと思いました。また、生徒の立場に立って授業作りをすることがどれだけ大切なのかを学ぶことができました。教科書を教えるのではなく、教科書で教えることが大切であるということを聞き、より一層専門知識を深めながら、生徒に大切なことを教えていけるように頑張りたいと思いました。

- 個別最適な学びやアクティブラーニングは、実際にやるのは難しいのかなと思っていました。しかし、自分が子ども役になると新しいことを発見していく感覚で学びを楽しむことができました。もちろん授業計画は難しいと思いますが、自分が教員になったらやっていきたいと思うことができました。

- 示範授業から、教師がまず1番に分野へ興味を持ち楽しみながら授業を行うことが重要であると分かった。また、3つの評価の観点から1時間の中でどの力を狙うのかということを決めて、授業を構成する方が大切であると知った。その後の講義では、学習指導案の作成における重要な点について学びを深めることができた。授業を行うことはもちろん、その事前準備が非常に大切であると再確認することができた。

- 6日間も連続で模擬授業をする経験は今までないので非常にいい体験となりました。他大学の学生とも交流があり新しい発見や気付きがありました。ありがとうございました。

◇ 閉講式

|

閉講式では6日間の日程を終えた塾生に対し、才鴈塾頭は、「教職をめざす皆さんには、優れた指導力とともに、たとえどんな課題や困難があっても粘り強く、積極的に立ち向い、それを乗り越えていく、たくましい人間力を備えた教師になっていただきたい。皆さんのことを石川の子どもたちが待っている。ぜひ、先輩方に続き、本県教育の若き担い手として活躍されるよう、心から期待している。」との言葉を贈りました。

教員採用内定者採用前研修「ウォームアップセミナー」!

令和7年度石川県公立学校教員採用内定者に対して、教育公務員としての使命を自覚し、情熱をもって教育活動に取り組むことができるよう、採用前研修「ウォームアップセミナー」を実施しました。

|

| 若手教員との懇談 |

第1日目「学校参観」は、昨年11月29日(金)~12月6日(金)にわたり、25校の協力のもと行われました。合計150名の参加があり、授業参観や若手教員との懇談で研修が深まりました。

参加者からは、「私も子供達と信頼関係を持ち、楽しい授業ができる教員になりたいと強く思った。」「採用前だからこそ抱えている様々な不安を年齢が近い教員の方々に質問することで、取り除くことができた。」などの感想がありました。

また、第2日目「講座」には、1月18日(土)・25日(土)及び2月1日(土)の3日間に分かれて294名の参加があり、三つの内容で研修を実施しました。「著作権と情報モラル」では、法令に基づいた留意点や最新の知識等について具体的な事例を交えながら、「職場に生きるコミュニケーション力」では、児童生徒・保護者・同僚との良好な関係づくりについてロールプレイ等も行いながら研修を行いました。そして、「赴任にそなえて」では外部講師も招聘し、校種に応じた心構え等を研修しました。

参加者からは、「著作権や情報モラルについて、特に大切な条文やキーワードなどを中心に研修でき学びにつながった。」「信頼関係は、共感・受容・傾聴する姿勢から築かれると実感した。」「赴任が近づいていく中で、自分の教師としての思いを整理し、教育に向かう態度や理念を考える機会となった。」などの感想がありました。

4月から教壇に立つ内定者にとって、本研修が教員としての自覚と使命感を再確認し、新たな第一歩を踏み出す原動力の一助になることを願っています。

|

|

|

| 「著作権と情報モラル」 | 「職場に生きる コミュニケーション力」 |

「赴任にそなえて」 |

第12期学生クラス標準コース6日目 教育実践課題への理解(国語科)

降雪が心配された予報に反して暖かな日差しがのぞく中、1月11日(土)に第12期学生クラス標準コース6日目を開催しました。この日は、「教育実践課題への理解3」の講座を実施しました。

小学校では、「Let's try ”考え伝え合う国語!”」、中・高等学校では「子どもの心と体の健康」と「学校における安全教育」の講義を行いました。

小学校では国語科の講座を受講した塾生から、「国語の授業の進め方についてよく分かった」「言葉による・見方考え方について、『ごんぎつね』の教材で具体的に示してもらったので理解が深まった」「9月に教育実習で国語の研究授業を行った際は、単元計画や本時の授業の進め方が難しかった。今回の講義を聞いて、『言語活動を通すとはどういうことか』『適切な物語の進め方は何か』がよく理解できた。」「物語の内容を分かっただけではいけないことが分かった。」等、国語科の目標を踏まえた授業づくりについて理解を深めることができました。

中・高等学校では、「生徒がストレスや病気でいつもと様子が違う事に気づいてあげられるのは教師の役目であり、大切なことだと学びました」「子供たちは自分の気持ちを上手く言語化できなかったり、そもそも自分の気持ちに気づいていない場合が多かったりするため、健康観察においては単に口頭で聞くだけではなく、アンケートへの記述などを通して表現してもらう手段を用意しておくことが重要だと学んだ。」「生徒の安全を守るために、日々の小さな変化に気づいて、あわてず対応し、未然に防げるような予防を心がけることが大切であると学んだ。」等の感想がみられ、心と体の健康や安全教育の大切さを理解していた。

|

「小学校・国語」

|

|

目下、学生クラス短期B・C日程の受講申し込みを受け付けています。募集締め切りは、令和7年1月24日(金)です。詳細はホームページをご覧ください。