2025年5月の記事一覧

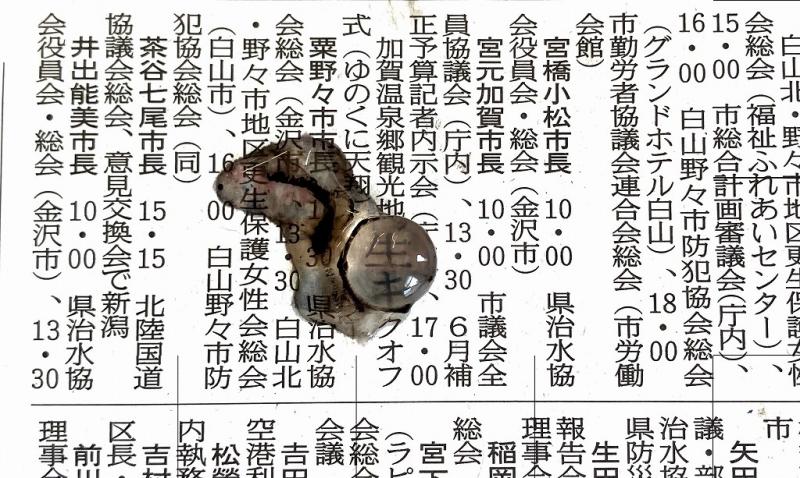

眼球の解剖【3年 生物】

生物の授業で、豚の眼球の解剖を行いました。

豚の眼球はヒトの眼とよく似た構造をしており、教科書で学んだ内容を実際に観察することで理解を深めることができます。

実習中には、「こんなんなっとるんやー!」「すごっ!」といった驚きの声があがり、生徒たちは興味津々の様子で取り組んでいました。

黒くなくなる黒目(瞳孔)や真っ黒な眼球内部、きれいな水晶体など、一つひとつを自分の目で確かめながら、眼球の精巧さをリアルに感じていました。

水晶体で文字が拡大される様子

命をいただいて学ぶことの意味を考えるよい機会ともなりました。

〈生徒の振り返り〉

目の解剖では水晶体の機能や黒目の正体についてなど、ただ教科書を読んでいるだけでは知り得なかった目の触覚などを知るいい機会となりました

神経の反応と「全か無かの法則」を体感的に学ぶ【3年 生物】

生物の授業で、神経の働きについて学びました。

humanbenchmarkという反応速度測定ツールを使って、自分の反応速度を測定しました。

画面が赤から緑に変わる瞬間に素早くタッチすることで、「見てから反応するまでの時間」を測定できます。

この活動を通して、生徒たちは「眼で見て、脳で判断し、筋肉を動かす」という一連の神経の働きを、時間という具体的な数値で実感しました。

続いて、「同じ速さで、できるだけ優しくタッチする」という課題に取り組みました。

これは全員が失敗。

この結果から、「なぜ反応の強さをコントロールできないのか?」という問いが生まれました。

ここで学んだのが、「全か無かの法則」です。

神経細胞は、一定の強さ(閾値)を超える刺激が加わると、興奮が最大で発生しますが、それ以下の刺激には全く反応しません。

つまり、神経の興奮には「加減」がありません。

では、「すべて同じ強さの興奮でしか反応できない」神経が、どうやって刺激の強さの違いを伝えているのでしょうか?

この疑問に答えるために、Googleが提供するモールス信号シミュレーターでの活動を行いました。

たとえ一つ一つの音(信号)が同じでも、その打つ回数や間隔を変えることで、複雑な情報を伝えることができます。

同じように、神経も興奮の頻度を変化させることで、刺激の強弱を伝えていることを体感的に学びました。

<生徒の振り返り>

「ニューロンの興奮のところで、刺激の大きさと興奮の大きさが比例しないということが、とても大事だとわかりました。興奮はゼロかマックスで、強弱の表現は頻度でしていると知って驚きました。」

「一度に何個でも興奮は伝えられるんですか?」

生徒たちは、体験を通して「反応の速さ」だけでなく、神経の仕組みそのものに対する理解を深めていきました。

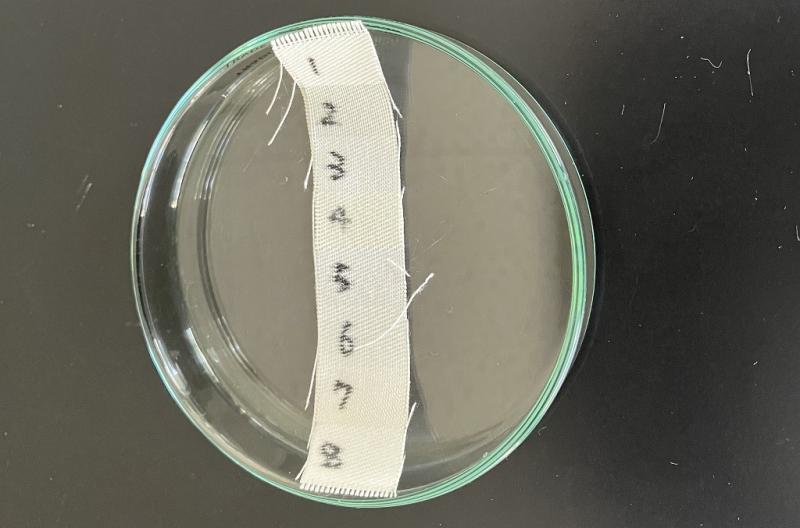

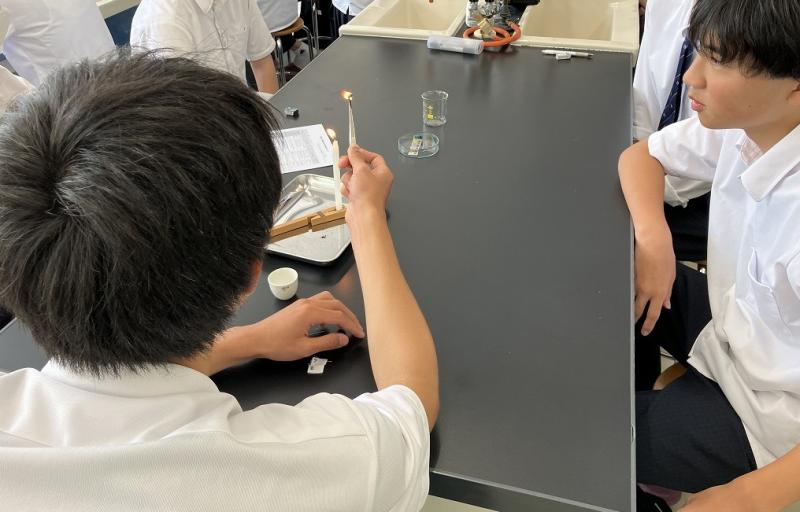

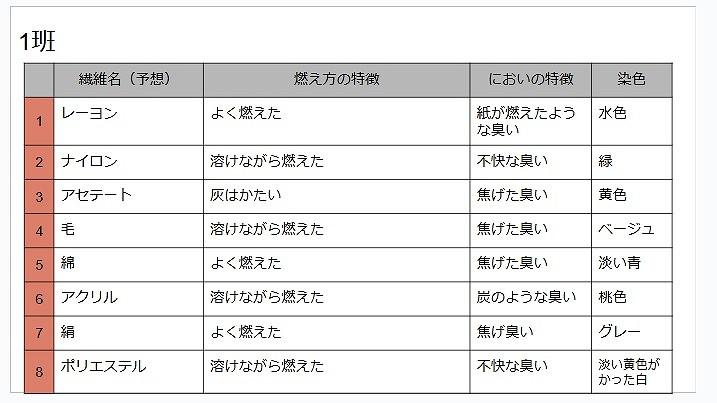

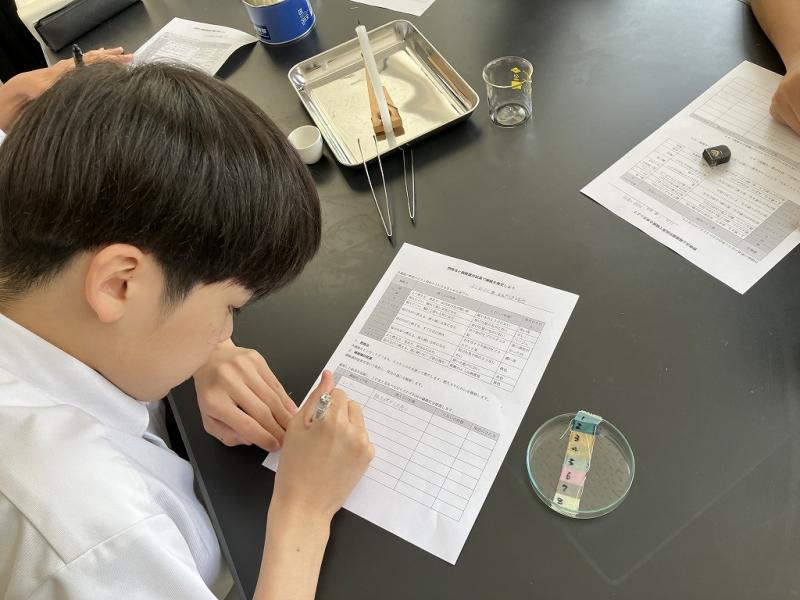

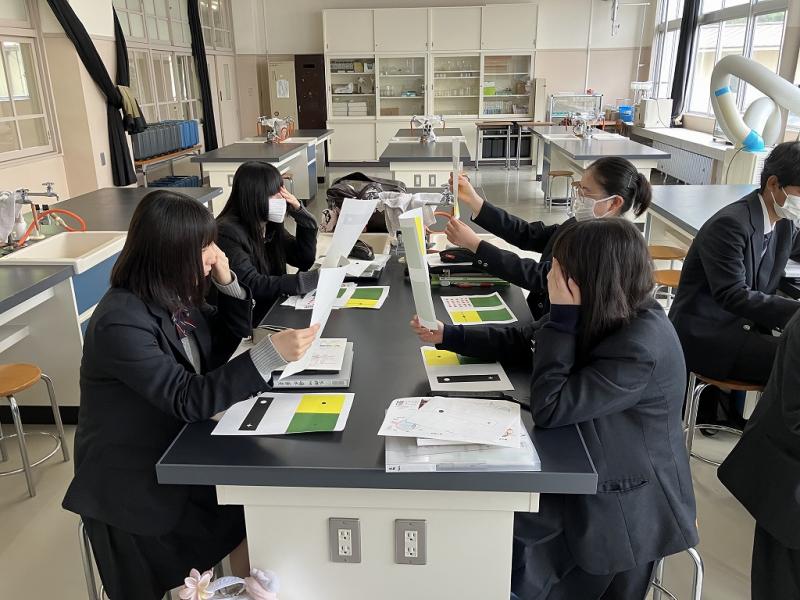

繊維の正体を見破れ!【2年 科学と人間生活】

日常生活でもなじみ深い「繊維」には、実は種類ごとに明確な違いがあります。

科学と人間生活の授業で、8種類の繊維(綿、絹、毛、ポリエステル、ナイロン、アクリル、レーヨン、アセテート)を使い、染色実験と燃焼実験を行いました。

使用したのは、複数の種類の繊維が織り交ぜられた「多繊交織布」。

この布に1〜8の番号をふります。

どの番号がどの繊維かは生徒は知らされていません。

生徒たちは、事前に配布された繊維ごとの発色や燃え方の資料を読み、以下の2つの実験に挑みました。

①染色実験

「繊維識別試薬」を用いて布を染色し、各番号の部分がどんな色に発色するかを観察します。

②燃焼実験

各繊維をピンセットでつまんで、ろうそくの火で燃やし、燃え方、におい、燃え残りの違いを観察しました。

天然繊維は焦げた髪の毛や紙のようなにおいがする一方、化学繊維はプラスチックが焦げたようなにおいを出しながら溶けていくのが印象的でした。

実験結果と資料をもとに、班ごとに予想を立て、Googleスライドにまとめて共有しました。

最終的に6班のうち、1班だけが全問正解!

実験から得た多くの情報を、しっかり観察・整理・議論する力が問われる活動でした。

<生徒の振り返り>

「いつも着ている服でも繊維が違うと燃え方や残るもの、そして匂いが違い、一つ一つの繊維にちゃんとした特徴があることがわかった。」

「消防士などは火に突っ込む仕事なので、火に強い繊維を使っているのか疑問に思った。」

実験結果を自分なりに再解釈する生徒もいれば、日常生活や社会と関連付け新たな疑問を見出す生徒もいました。

この実験を通して、生徒たちは身近な「服」の奥にある科学的な世界に触れ、素材に込められた技術や特性を体感することができました。

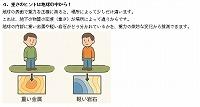

見えない場所が教えてくれる「見る」の不思議【3年 生物】

生物の授業で、「眼のはたらき」をテーマに、自分の目で確かめる実験を通して、「見る」という感覚の奥深さに迫りました。

まず取り組んだのは、「盲班」という眼の構造を確かめる実験です。

盲班とは、網膜の中で視神経が集まっている場所で、光を感じる細胞が存在しない“見えていない”場所です。

特定の点をじっと見つめると、突然その隣にあるはずの印が“消える”瞬間を体験できます。「えっ、見えなくなった!?」という驚きの声があちこちから上がりました。

この実験をさらに発展させ、色や形、背景を変えた模様を試していくうちに、「ただ見えなくなるのではない」ことに気づきました。

ときには背景に溶け込むように消えたり、存在しない模様が浮かんできたり…。

「なぜこんなふうに見えるんだろう?」という疑問をもとに考察を深めていくと、私たちの「視覚」は眼だけで完結しているのではなく、脳が情報を補正し、全体を“つじつまが合うように”見せているという事実にたどりつきました。

生徒の振り返りより

「片目を閉じて遠ざけると黒い点は見えなくなったけど消えたところは白になると思ったのに周りの色と同じ色になっていて驚いた。不思議だなと思った。」

「目でなく、脳が処理をしていて、片目だけで見たときに脳が勝手に補正をかけることが印象に残りました。」

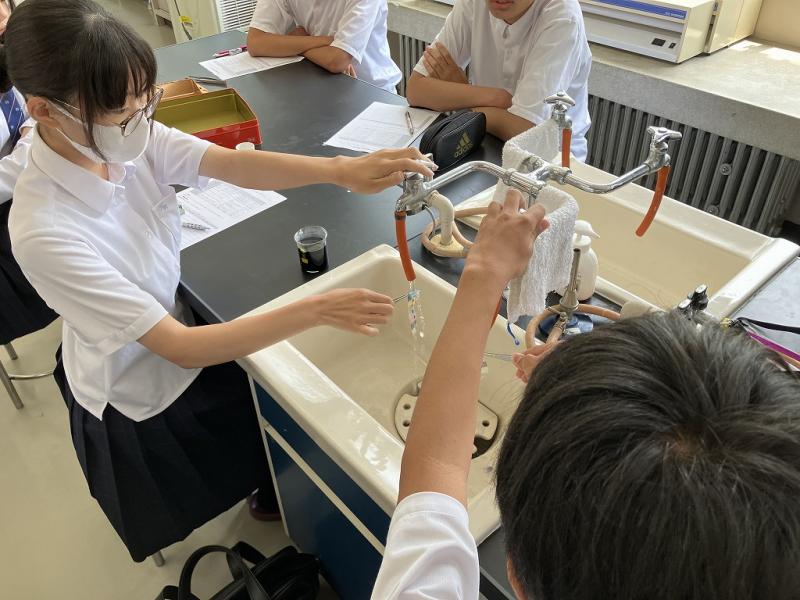

「聞こえる」しくみに迫る!【3年 生物】

生物の授業で、「耳の構造とはたらき」について学びました。

まずは音叉を使った実験からスタート。

音を耳で聞くだけでなく、実際に音叉を振動させ、その波を水面に伝えることで、「音は空気の振動である」ことを目で見て感じ取ることができました。

その後、同じ音の音叉同士でしか共鳴しないことを実験で確かめ、共鳴という現象を実感。

続いて、日本科学未来館が提供するデジタル教材「サトウの達人」に挑戦。

このゲームは、加齢によって高い音が聞こえにくくなる現象を体験的に学べる内容で、生徒たちは「サトウさん」「カトウさん」「アトウさん」の声の違いを聞き分けながら、聴覚の変化に挑みました。

実際に高音が聞こえにくいバージョンを体験した後は、なぜ年をとると高音が聞こえにくくなるのかというしくみについて学習。

音の高さによって共鳴する(=感知する)位置が違うことや、耳の中の「聴細胞」が年齢とともにダメージを受けることなど、教科書だけでは分かりにくい内容も実感を伴って理解することができました。

生徒のふり返りより

「実験で、同じ音じゃないと共鳴できないことがわかった。高い音は短く、低い音は長く振動するって、ピアノも同じ原理なのかなと思った。」

「補聴器は耳のどこを補助しているのかが気になった。」

授業で学んだことを日常生活と関連付け、新たな気づきや疑問が生まれていました。

今回の授業は、「音とは何か」「耳はどうやって音を感じているのか」だけでなく、「年を重ねると聞こえ方がどう変化するのか」までを、実感と疑問を持ちながら学ぶことができる探究的な学びとなりました。

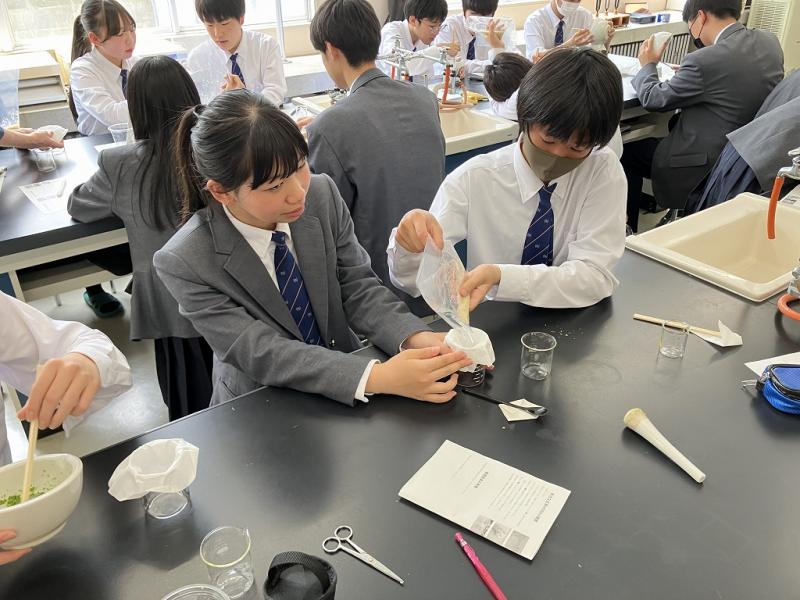

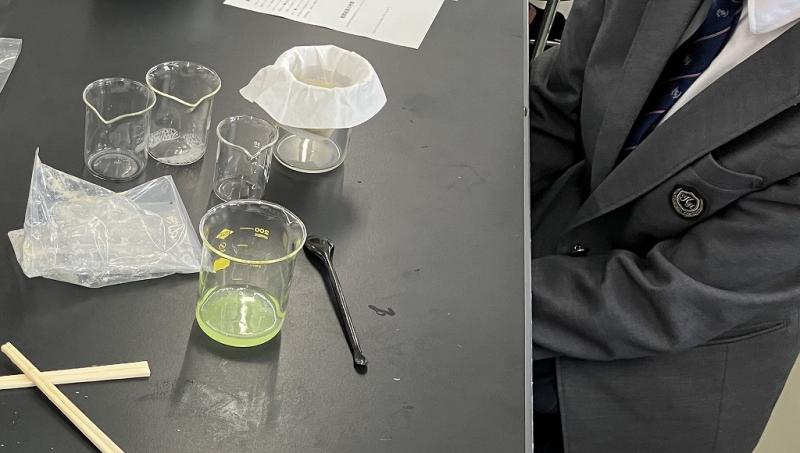

DNAを取り出そう!【1年 生物基礎】

生物基礎の授業で「DNAの抽出実験」に挑戦しました。

使用したのは、バナナとブロッコリー!

どちらも筋トレと相性抜群な食材のためもったいないですが、理科の教員として職務に専念。

操作に苦戦しながらも、楽しく取り組む生徒たち。

最後には、白くふわふわとした繊維状の物体がビーカーの中に現れました!

これが、生命の設計図「DNA」。

普段は目に見えないほど小さな分子が、こうして自分の目で見える形になる。

その瞬間の驚きと感動は、教科書では味わえない特別なものです。

生徒の振り返りより

「DNAの取り出し方はこうやるんだなと思ったのと、実際にDNAを取り出してみたら、白いモワモワっとしたものが浮かんでいてびっくりしました!」

「今日やったDNAを顕微鏡などで覗いてみたら、アニメとかに出てくるくるっとした形が見えるのかなって、すごく気になりました!」

ヤングイーグル隊活動

本日、朝早くからヤングイーグル隊が金沢東警察署の方々とともに活動しました。

この日は自転車のマナーアップキャンペーンも同時に行われていたので、自転車通学者に対しての呼びかけが主な活動内容でした。

先日、本校で行われた交通安全教室のおかげか、交通ルールに対しての理解度が深まっていると思いました。

また隊員は、本校生徒だけでなく一般の方々にも元気な挨拶をしており、とても活気のある通学路になっていると感じました。

早朝にもかかわらず遅れずに集まってくれた生徒、金沢東警察署の方々、本当にありがとうございました!

交通安全教室で交通ルールを学ぶ

本日は、金沢東警察署より3名の3名の講師の方々(そのうち2名は白バイ隊員!)が来てくださり、交通安全教室として主に自転車の交通ルールについて講演してくださいました!

講演では、実物の自転車を用いた説明やヘルメットを着用している場合とそうでない場合の比較動画、実際に起こった事故なども例に挙げながら説明してくださいました。

講師の方の質問に生徒たちもよく反応していました!

特に2026年4月からは自転車の交通違反には反則金制度(青切符)が導入されます。

自転車通学の生徒だけでなく、普段から自転車に乗っている生徒にも交通ルールを理解するキッカケになったはずです!

金沢東警察署の皆さん、大変貴重なお話をありがとうございました!

一学期中間考査(5月13日~16日)

一学期の中間考査(中間テスト)がありました

日程:5月13日(火)~16日(金)

一年生にとって、高校生活で最初の定期考査でした。

みんな日頃の学習の成果が出せたかな?

6月下旬には一学期の期末考査(期末テスト)があります。

3年生は就職・進学を控えた大事な考査です。

保護者の皆様におかれましては、お子様への家庭学習に対する

ご支援・ご指導のほど、よろしくお願いします。

引き戸の外から、邪魔にならないよう

そお~っと写しました。

みんな集中して取り組んでいます・・・!

地球の中はどうなっている?【3年 地学基礎】

地学基礎の授業で、「地球の内部構造」を探る探究活動を行いました。

教科書やクロムブックといったツールはあえて使わず、過去の科学者たちが実際に行ったように、「限られた証拠」を手がかりにして、地球内部の構造を推定しました。

使用したのは、地震波の伝わり方や岩石の特徴などを示した「ヒントカード」のみ。

生徒たちは、情報を整理し、根拠に基づいて仲間と活発に議論を重ねながら、地球内部の構造を見事に導き出しました。

※重力の違いに関するヒントカード(画像はChatGPTで作成)

アナログだからこそ得られる「思考の深まり」と「発見の喜び」がありました。

このような活動は、単なる知識の習得にとどまらず、科学的な思考力や、仲間と協働して考える力を育む上で大きな意義があります。

科学の本質に触れる経験となりました。

石川県金沢市吉原町ワ21番地